20世纪90年代至今是中国民族歌剧发展的高峰时期,这一时期的作品在思想、形式、题材等方面以及表现手法上都有所突破,尤其是结合社会热点话题以及新时代发展方向的民族歌剧层出不穷,如《马向阳下乡记》《呦呦鹿鸣》《扶贫路上》等。其中,《山海情》为中国歌剧的发展添上了浓墨重彩的一笔。

一、民族歌剧《山海情》的剧情介绍

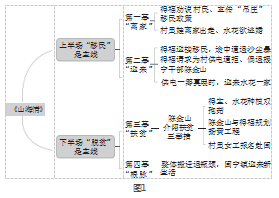

民族歌剧《山海情》根据同名电视剧改编而成,讲述了20世纪90年代,宁夏西海固地区的群众在福建援宁干部们的帮助下共同努力建设家乡的故事。歌剧运用正叙的手法,以时间为线索完成叙事。上半场讲述百姓们为了脱贫进行异地搬迁,下半场讲述福建援宁团队帮扶宁夏发展建设新家园。在有限的篇幅内,歌剧尽可能地保留了电视剧的故事主线,将跨越了13年的扶贫攻坚故事浓缩在两场四幕的时空中,并通过四个中心事件呈现出来。这四个事件可以提炼为“离家”“迎来”“扶贫”“根脉”四个关键词(如图1)。

第一幕,1990年,成长在涌泉村的青年得福与同村的水花情愫暗生,然而水花父亲却要把水花许配给苦水村的安永富。得福从农机站借调到县里移民办,父亲马喊水协助得福多方劝说村民同意移民。得福的弟弟得宝带着几个村里的孩子离开家乡,扬言外出打工赚钱,还带走了要嫁人的水花。得福找到了想要逃家的孩子们,放不下父亲李老栓的水花放弃逃婚,嫁给了安永富。得福宣传的移民政策主题是“离家”;村里娃向往外面的世界是“离家”;水花欲逃婚也是“离家”。

第二幕,1993—1994年间,得福在迎接新一批移民的途中遭遇沙尘暴,村民们产生了畏难情绪,导致金滩村差一户不达标,无法通电。福建来挂职的县长陈金山在火车上遇到了小偷,会普通话的得福被叫来与他沟通。陈金山知道得福的工作之后告诉他自己会再次回来,成为移民村真正的一户。在供电问题一筹莫展之际,水花用板车拖着残疾的丈夫和年幼的女儿,跨越戈壁来到金滩村,补上了空缺,西海固吊庄移民村亮起了灯光。得福接应移民队伍是“迎来”;偶遇援宁干部是“迎来”;请求为村里通电是“迎来”;在困境中幸逢水花一家,亦是“迎来”。

第三幕,1997年7月,陈金山、凌一农带着团队约十几人来到了闽宁村,陈金山谈到劳务输出、庭院经济、建立三级扬水站的扶贫举措。得宝、水花跟凌一农学习种植双孢菇。陈金山与得福谈及扬黄工程,认为从根本上脱贫还是要彻底改善自然环境,让干沙滩变成金沙滩。得宝的发小麦苗和十几个村里的姐妹来到村口,报名赴闽。援宁团队带来三项扶贫举措,延伸出三条支线,皆是围绕着“扶贫”这一中心主题铺展剧情。

第四幕,2003年,面对搬迁工程的困境,得福回到涌泉村。涌泉村的老人们不走,他们的儿孙就不会抛下他们。得福力劝:搬出去并不意味着断根,而是要把根植于更肥沃的土壤中,让后代能够在这里安家落户。顽固的老人们被打动,涌泉村整体迁移到银川平原上的闽宁镇,全体村民从此摆脱了生计的艰难和心灵的困锁,创建共同富裕的新家园。中心事件是延续“根脉”,村民坚持守土是延续“根脉”,整体搬迁至闽宁镇创造新生活,也是为了更好地延续“根脉”。

尾声,2018年,陈金山、凌一农等在地方干部的陪同下,走进闽宁镇中心广场,人们鼓掌欢迎。得福汇报了闽宁镇近年来的巨大变化,陈金山感慨道:“昔日的干沙滩,如今真的变成金沙滩了!”闽宁镇的生产和生活欣欣向荣,村民们唱着欢快的音乐,跳起欢快的舞蹈,拥抱着幸福生活。

二、民族歌剧《山海清》的创作特征

通过研究西北地区的民间音乐,作曲家孟卫东将其中的元素融入音乐中,营造出了一种浓郁的西北特色。总览全剧的音乐写作不难发现,该剧的主要唱段以宁夏地区民间音乐元素“花儿”音调为基础。“花儿”是中国西北地区(以甘肃、青海、宁夏为主)广泛流传的一种民歌类型,具有独特的曲令旋律调式,能够生动直白地表达出对生活、爱情等的真实情感,具有独特的艺术魅力。歌剧主要叙述的是闽宁之间的深厚情谊,因此采用了宁夏六盘山地区流行的“六盘山花儿”音调。“六盘山花儿”多由回族人演唱,集高亢、激昂、嘹亮、委婉、细腻于一体。在歌剧《山海清》中担任幕间音转场的就是宁夏花儿回族传承人撒丽娜。

《苦瘠甲天下》是全剧第一首唱段,唱词和旋律令人动容。“苦瘠甲天下,十年九干旱。路远沟深山连连,一步呦一声叹。禾苗多枯萎,渴饮汗斑斑。人行百里不见水,咽下两颗泪蛋蛋。”由于地处偏远地区,歌词显得更为复杂险峻、苍凉贫瘠。该唱段交代了西海固地区干旱缺水的状况,刻画了百姓们生活苦、出路难的景象,也表现出了自然环境的恶劣程度。作曲家为伴奏声部设置了颇具特色的节奏形式,其中,在第6~9小节之间(如图2),旋律声部与低音声部相互补充,在旋律进行的过程中,出现的空拍则由低音声部出现补充,两声部都采用四分音符和八分音符进行,并且以跳音的形式展现出来,进一步渲染了环境的恶劣和路面的泥泞与颠簸。旋律声部由八度音型进入,后全以不和谐音程进行,刻画了西海固地区土地泥泞难行的情景。

第二个经典唱段《心中有个尕妹妹》主要描述了得福与水花的往日感情,同时以“一唱三叹”的方式诉说着令人感到无奈和无力的分离现实。唱段以商调式为底色,第61~70小节,二人先从齐唱开始,旋律均为D商调式,以表现二人“同去同归”的昔日情愫。从第71小节开始,加入降B音,水花唱段由D商转为G商,与得福旋律(D商)形成纯四度调性叠置,这是由“花儿”演唱的地域性决定的,这种调式调性与宁夏山区沟壑纵横的地形地势形成了呼应。通过二人调性的相互变化与交替,该部分营造出了两个人隔山喊话的场景,符合用“花儿”进行语言交流的特点。从五线谱当中的旋律走向也可以看出(如图3),音符的上下起伏如同山峰一样层峦叠嶂、连绵不绝。作曲家通过这种手法丰满了故事情节,实现了音乐表达。

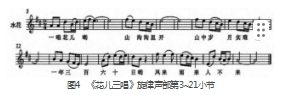

核心唱段《花儿三唱》的旋律为A徵调式,采用主要流行于宁夏回族自治区固原市六盘山地区的“六盘山花儿”音调——下四川令型花儿,与其调式的基础形成呼应。整体句式为四句式起承转合,第一、二、四句采用了尾韵押韵的形式,形成了本唱段最具特色的一大亮点。唱词借用了诗词中“兴”的手法,先言他物以咏情,表现出了水花出嫁前的心情,曲调优美,略含忧伤(如图4)。

总之,作为一部民族歌剧,《山海情》的音乐创作充分展现了民族音乐的特点。这些唱段的旋律和节奏充满了民族元素,运用了大量的民族唱腔,衬词,特殊的语音、语汇、语法现象以及宁夏“花儿”独特的发声状态、技巧等演唱规律,更采用了尖音假声唱法、苍音真声唱法和苍尖音并用唱法的传统“花儿”演唱方法。同时,这些唱段也将西北地区音乐的特色体现得淋漓尽致,让观众在欣赏音乐的同时感受到了西北地区的文化气息。民族歌剧《山海情》的唱段不仅具有优美的旋律,还通过歌词和演唱者的表演将角色的情感表现得淋漓尽致。

三、民族歌剧《山海情》的音乐表现形式

(一)演唱形式

民族歌剧《山海情》延续了我国民族歌剧传统意义上“话剧加唱”的创作特征。作曲家创作了精美的独唱、重唱、合唱,辅以表演、对白过渡剧情,推进戏剧发展。就唱段《圪梁梁上喊苍天》来说,这个唱段取材自西北“花儿”,由主人公得福独唱,塑造了一个西北汉子的形象。伤感、高亢的旋律,表达着无奈、无助的心情,推动了故事的发展。上文提到的《心中有个尕妹妹》唱段采用了二重唱体裁。这一唱段表现了得福与水花的往日感情和得福水花互相思念的内心悸动与令人感到无奈和无力的分离现实,也为后面的剧情转折做了铺垫。《苦瘠甲天下》是全剧第一首唱段,由全体村民以合唱的形式进行演唱,交代了西海固地区干旱缺水的背景。幕间由宁夏花儿传承人撒丽娜担任女声转场,远方飘忽的“走咧走咧,走远咧……”的“声音布景”,有效弥补了因换景而导致的割裂感。

(二)舞台演出

民族歌剧《山海情》充分利用了舞台艺术的多种手段,如舞台美术、服装设计、灯光和影像等,创造了一个既逼真又虚幻的舞台环境,让观众感受到了强烈的视觉冲击和情感共鸣。

该剧的舞美设计师季乔在这部作品中巧妙地将宁夏的自然风光、历史传统、艺术氛围等多种因素融为一体,创作了一个充满戏剧感的场景。舞台空间的前后两区分别代表现实主义的表达和人文关照的表达。后区的斜坡面采用了浅浮雕技术,将贺兰山脉的纹理与宁夏岩画的特色融为一体,从下到上描绘出了从古老到现代的变化。斜坡侧面则用深雕的方法描绘了搬迁过程中的场景,以及人们艰苦奋斗的画面,包括巨型的拖拉机、快乐的农夫和活泼的工作场面等。此外,设计师通过多媒体技术在两块冰屏间展示出了宁夏的气象,让观众有了无限的想象空间。西北的山川景观独具魅力,黄土高坡更是让西北乡土呈现出了朴实的美感。歌剧中由这两个圆柱体的冰块组成的镜头,完整呈现了周围的风光。这个镜头为演员提供了更多的表演自由,反映了西北山村的贫穷和落后。

在人物造型方面,服装设计师阿宽模仿西北风沙环境中的厚棉袄样式,用强肌理面料突出黄土感。开场的涌泉村服装,设计为冬天、农民的形象;第二场到达闽宁村后,服装不变,但穿着方式发生了变化,或敞开、或撩着,体现了“撸起袖子加油干”、辛勤劳作创造美好未来的干劲;尾声部分,服装如田野上盛开的鲜花般五彩斑斓,体现了人们情绪和意识的变化,寓意着美好的未来已经到来。

综上所述,民族歌剧《山海情》凭借独特的艺术特色和丰富的表现手法展现了中国民族歌剧的魅力。通过对剧情的深入挖掘,对音乐创作的精心打磨,以及对舞台演出的巧妙设计,《山海情》呈现出了一幅生动的社会画卷,让观众在欣赏艺术的同时,感受到了西北地区独特的文化气息。这部歌剧为中国民族歌剧的发展史留下了浓墨重彩的一笔,也为未来民族歌剧的创作提供了宝贵的经验和启示。

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/81181.html