中国画能够使人从画面之直观映像出发,进而感受线条和空白画法所产生的生命跃动与气韵节奏,并逐渐进入生命格调与宇宙意境。宗白华先生十分注重将美学研究与中国艺术相结合,反对与艺术实践剥离的纯理论研究,这一思想在其著作《美学散步》中有充分体现。绘画艺术是其理论与中国艺术实践相结合的重要载体之一,其在《美学散步》中对中国画的研究和中西画法的比较也较为全面地体现了意境的创构和美学精神。其中,《中国艺术意境之诞生》一文是宗白华先生“境层”思想的确立,但其早在《论中西画法的渊源与基础》等文章中就已对中国画的意境创构有所阐释,为“境层”概念的出现奠定了基础。

一、从“境层”理论分析中国画特征

在《论中西画法的渊源与基础》一文中,宗白华先生使用“境界层”的概念来区分中西绘画境界的不同:“中、西画法所表现的‘境界层’根本不同:一为写实的,一为虚灵的;一为物我对立的,一为物我浑融的。中国画以书法为骨干,以诗境为灵魂,诗、书、画同属于一境层。西画以建筑空间为间架,以雕塑人体为对象,建筑、雕刻、油画同属于一境层。”可见,绘画艺术在宗白华的理论体系中有较好的反映和体现。

(一)“境层”概念的理论内涵

“境层”,也称“境界层”,是宗白华先生对不同境界的分类下,艺术作品所体现出的境界层次和类型,其核心内涵是“艺术所观之世界”。笔者将其理解为艺术作品精神所及与其广延,强调主体心灵世界对艺术境界创构作用的主体维度被逐渐引入“境层”概念之中,主客体之间形成良性互动,共同创构出艺术作品的意境。“境层”是一个审美心理学范畴下的概念,王怀义对此解释为:“建立在主体心理感应基础上的审美体验及其对外在对象的反映,与通常所说意象或意境类似,是人与对象世界结成的诸多关系中的一种。”但宗白华先生所认为的“意境”与“境界”是不同的,他认为,“境界”是艺术创作者在自己心中形成的对宇宙和人生认识的层次,而“意境”则专指作者在艺术领域所创造的美的“境界”。

宗白华先生将艺术境界划归在宗教境界和学术境界之间,将其境层分为“直观感相的模写”“活跃生命的表达”和“最高灵境的启示”。第一境层类似西洋艺术中的写实主义,反映主体心灵对客观事物的直观感受与记录,为“始境”;第二境层类似“古典主义倾向于生命雕像式的清明启示”,是主体心灵与生命活跃的传达,称“又境”;第三境层类似象征主义、表现主义和后期印象派,体现创作主体的至高格调与思想,称“终境”。三种境层以情、气、格形成时间和逻辑上逐深的动态特征,对不同艺术的意境体现具有普适性。

(二)中国画中的“境层”

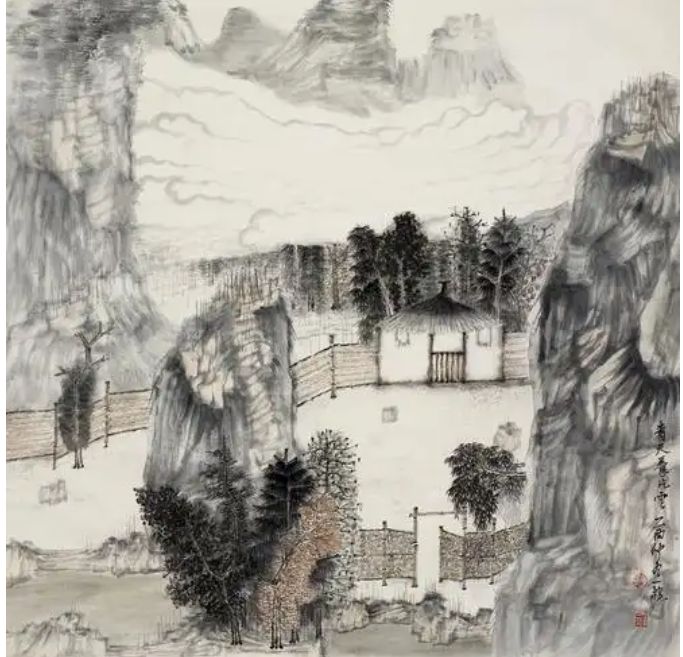

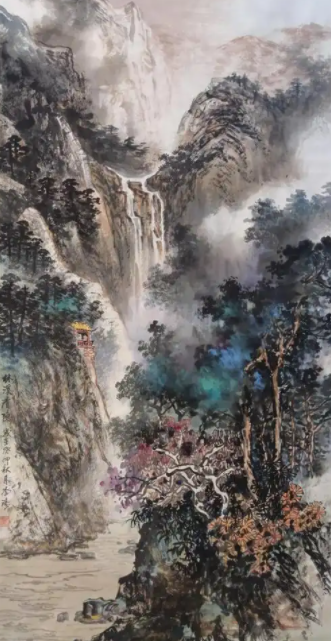

中国绘画艺术基本能够体现三种意境的层深,以第三种境层为主。人们观中国画,可以发现一个普遍的画法为对近处一小景使用较多笔墨,进而以寥寥几笔绘出远处云雾飞鸟等大环境,构建一个具有层次感的悠远图景。同时,画面留大片空白,是画面本身无法描绘的形成宏大的宇宙生命意境之处。“于是绘画由丰满的色相达到最高心灵境界,所谓禅境的表现,种种境层,以此为归宿。”由此可以看出,中国画用其独特的画法将画面由对客观事物的直观映像推衍于生命的活跃传达,再到创作者高尚人格与灵境的体现,达到人与宇宙生命的高度统一。

需要澄清的是,宗白华先生所提出的三重“境层”并非后一境层优于前一境层,三者是并列而递深的关系。但笔者认为,第三境层往往需要由直观到灵境的推衍,而第一境层则能直接达到。传统中国绘画往往被归为第三境层,运用线条和空白等画法,从静态的画面中能够体悟到生命的律动,在飞跃的生命中也能感受到静穆的观照,以此而达中国哲学所谓之“道”,从而创构出宇宙生命之境。

二、点线交织:骨法用笔下的生命动向

运用浓淡粗细不一的笔墨绘制线条进行构图,是中国画的重要特点之一。受康德形式主义美学思想的影响,宗白华先生认为,作者的生命情绪和心境表达需与形式相结合才可构成艺术的境界。线条的使用,能够“集中地提高地和深入地反映现实的形相及心情诸感,使人在摇曳荡漾的律动与谐和中窥见真理,引人发无穷的意趣,绵渺的思想。”

中国画能够超脱刻板的立体空间,运用线纹绘出物象姿态的节奏和韵律,宗白华先生认为,其中表达出来的就是物的“骨气”。“骨是主持‘动’的肢体,写骨气即写着动的核心。”而引书法入画和“骨法用笔”的方式,能将线条在中国绘画中意境创构的作用发挥到极致。

(一)引书法入画:诗心情韵之体现

引书法入画是中国画的一大特点,可以被视为中国绘画的“骨干”。中国书法艺术利用下笔与书写的技巧,用粗细浓淡不一的线条,使字体呈现动态和节奏之感,其利用抽象的点、线、笔画,用具有力道变化的运笔方式,表现其中活跃的生命和流动的节奏。宗白华先生认为,书法线条的流动美与富有层次的画面构成一种补充,不仅可以形成画面上的和谐,还能够使意境创构更加完整。

中国绘画的留白之处总可见以书法形式呈现的题诗,是作者为画面所增添的灵动之笔。具有韵律节奏的书法作品中所流露出的是作者更易观之的诗心和对高尚人生格调的抵达。单纯的画面有时难以全然呈现画者的格调与心境,其主体的生命精神也不能从画中体现。而在画上题诗,以书法形式将诗句呈现,能够用书法的点线交织呈现画境的动态感,借诗句所述衬托画中意境。用书法流动的线条呈现出的诗句,将作者的诗心诗境更为直观地显现,能够将绘画中的意境完整地构建,观者对灵境的感受也更加深刻。

(二)以“骨法用笔”体现生命节奏

无论是中国画还是鼎器上所雕刻的图案,其形态都融于流动的线条之中,不注重形态的写实,而以神韵姿态之节奏韵律为重。宗白华先生认为,通过线纹内部运动所表达出来的就是物的“骨气”。“中国绘画六法中之‘骨法用笔’,即系运用笔法把捉物的骨气以表现生命动向。”而这种笔法是一种抽象的笔墨用法,其精髓就在于用具有节奏律动的笔法绘制游走的线条来把捉客观事物中的骨气。这样的画面不是视野受限的静态图画,而是能够通过点线之间的空隙体现气韵流动的,具有扩散性、无限性、立体性的空间构制。

不仅如此,中国画以墨色为基调,浓淡明晖之间可见类似西方画中光影的流露,却不敷多余色彩。利用笔墨深浅能够使明暗自然得宜,形成具有动态感的画境。于是,在这线条流动之间,气韵跃动而无限扩散,流露出作者内心对广阔的宇宙生命意境的理解,自然形成了画面意境的创构,也即宗白华先生所说:“中国画运用笔法墨气以外取物的骨相神态,内表人格心灵。”

三、空白:于虚空中创现生命之流行

(一)实-空白-虚空

我们讲虚空,其实也离不开“实”,虚与实的辩证统一是艺术的最高成就。清代画家笪重光提出“实景清而空景观”,这也是中国画重要的空间处理方法。中国画要么纯然为景,要么只有单独的人物或物像,使人关注于画者所要突出的景象,便忽略了画面布景的要求。这样,画面中便留出了大量空白,空白突出了画面中的实景,而实景也为空虚的形成提供了基础。因此,笔者认为,空白的形成源于“实”的存在,而虚空的形成则源于人们观空白这一布景时从心中产生的“空”的心灵境界,也就是说,虚空并非感官意义上的存在,而存在于只有融入画面才能从心中体悟到的心理境界层面。

空白所形成的虚空意境,营造出一个庞大而又无限的宇宙空间。笔者认为,中国画中的留白给人以直观感受上的空,却也将广阔空间中的天地精气吸纳于“空”之中,产生“虚”的意境。从某种意义上看,中国画中的空白不是“空”的,而是被“虚”所填满的,为气的流动提供了一种载体。

(二)空白中的生命气韵与意境创构

在空白所营造的“空虚”中,生命气韵的流动有了可能,这是西方铺满的油画所不能达到的。宗白华先生说:“空寂中生气流行,鸢飞鱼跃,是中国人艺术心灵与宇宙意向‘两镜相入’互摄互映的华严境界。”空白的虚空为气的流动提供了空间与载体,虚空是无限的,气韵生生不息的流动和生命永不停歇的跃动也弥漫在无尽的宇宙空间之中。中国画的空间构造,从实景到空白,能够使人的目光由近及远,进而不断达到心灵深处的宇宙生命之境,即“意境创构之‘虚’与‘实’的二元辩证性,就在生命运动本身的过程实质,就是生命运动的二元”。生命运动所要达到的目的,就是心灵和宇宙的净化,进入纯然的、无限的宇宙生命之中,在超脱的胸襟里体味人生格调与宇宙深境。

由此,中国画对空白空间的构造,便是利用绘画的特点,运用合适的“技”来营造自然节奏之理,从而与人的心灵境界相结合,最终创构出广阔深远的生命宇宙意境。

四、结语

宗白华先生通过意境的层深呈现艺术意境的高度、深度和阔度,用“境层”概念显示艺术意境的结构特征,形成艺术意境理论。中国画对宗白华先生的理论具有较为贴切和全面的体现:将直观景象绘出,运用点线交织的“骨法用笔”捕捉事物的骨气,同时用留有大量空白的方式营造虚空意境,使生命气韵在点线与空间之中流动,体现画者高尚的人格情调,创构深远庞大的生命宇宙之境。中国画创构出的意境不仅体现了中国人的宇宙观,更是中国人对生命和人生格调的独特把握。

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/80986.html