摘要:民歌作为一种重要的民族文化表现形式,具有深厚的历史积蕴和丰富的情感内涵,而且每个民族都有自己的语言体系或独有的方言口音。因此,为呈现各类民歌其该有的民间韵味,恰当的民族情感表达和准确清晰的咬字尤为关键。《好花红》是布依族山歌之经典,据考证有二百余年历史,并在建国后得到了长足的发展。通过广播、期刊、电视等渠道,从乡间到城市,传遍大江南北,2008年还被列入中国非物质文化遗产代表作名录。本文将从民歌的概述出发,探讨演唱中咬字与情感表达的相互关系,再以贵州民歌《好花红》为例进行具体论述。希望能为相关理论研究和演唱实践提供一定借鉴。

关键词:民歌演唱,咬字,情感表达,《好花红》

在中国,民歌遍布各地,呈现出多样的地域特色和艺术风格。贵州民歌以其独特的旋律、丰富的情感表达和鲜明的地域特色而著称。咬字作为演唱技术的重要组成部分,不仅影响着歌曲的可听度和美感,更是情感表达的重要手段。通过精确的咬字,演唱者能够在声音的起伏中传达细腻的情感,使听众产生共鸣。《好花红》作为贵州民歌中的经典代表作品,其旋律独具匠心、歌词通俗易懂,表现了苗族人民对美好生活的向往。演唱时需通过咬字和情感表达,来传达歌词中的意境和情感,展现贵州布依族浓厚的地方风情和深厚的文化底蕴。

一、民歌概述

民歌,即民间歌曲,是人类社会最早音乐形式之一,诞生于人类的社会劳动和生活中。绝大部分民歌以口头创作、口耳相传的方式世代流传,并在此过程中不断发展、变化,被烙下时代的烙印,在时间的推移中日臻完美。另外,由于我国幅员辽阔、历史悠久,各地的地理环境、行为习惯和风土人情也不尽相同,因此,各民族民歌的表现方式也各不相同。

我国民歌与人们的具体生活关系密切,内容涉及生活的方方面面,不仅起到了一定的娱乐作用,还为日常活动提供了实在的帮助,在地方文化中有着举足轻重的地位。而且,因为每个民族都有其独有的历史和文化背景,所以每个民族的民歌在音乐风格上差异甚大。通常而言,根据作品的具体内容和旋律特征,民歌可分为号子、山歌和小调这三大类。本文的研究对象《好花红》便是一首流传度极高的经典山歌。

二、咬字、情感表达及其相互关系

咬字、情感表达均是演唱艺术中的重要环节,有着不可替代的地位。一次演唱是否成功,在很大程度上便取决于咬字是否清晰,情感表达是否到位。同时,这两者之间又相互关联、相互成就。以下将分别探讨咬字和情感表达在演唱艺术中的意义,以及两者间的相互关系。

(一)咬字是演唱艺术的基石

歌词语言是民歌演唱的重要基础,可以直观地传递歌曲的语义和思想,让听众快速而准确地了解、感知歌曲内容。而只有规范清晰地发音、咬字和吐字,才能让听众准确地听见歌词、捕捉信息,使歌曲的内容得到真实传递。然而,演唱者要做到咬字准确、吐字圆润是需要科学方法的。演唱时的咬字不同于日常说话,由于旋律音高的影响,即使一个人日常说话时口齿清晰、发音标准,但在演唱时也不一定能保证发音咬字的准确清晰。中国民歌演唱艺术不仅对演唱者的发音咬字有较高要求,还要求演唱者的声音明亮悦耳、有穿透力。为此,唯有良好的发音咬字与正确的呼吸发声有机结合,演唱才能打动人心。

众所周知,歌曲歌词源自生活,但却又有别于生活,发音咬字既是中国民歌演唱的重要一环,也是演唱教学的重要基础,有相应的标准规范。演唱中的咬字是一种规范的艺术语言,为此,要演唱好《好花红》,必须先要掌握布依族方言的语音语调规律和特点,打下稳固的基石,在演唱中做到咬字规范、吐字清晰、归韵准确,才可达到字正腔圆的演唱效果。

(二)情感表达是演唱艺术的灵魂

情感是演唱艺术的灵魂,是包括声乐艺术在内,所有音乐表演艺术探讨的永恒话题。演唱是一种表演艺术,用人声来表达音乐、表达人内在的情感。而表演艺术是一种技巧,包括声音表现和肢体动作表演等等。如果没有声乐演唱,民歌作品也就失去了原本的意义。

民歌演唱要求人声包含一定的美感,讲究声乐技术,但仅有声音美也是远远不够的。对声音质量的追求绝不是演唱唯一的目标,一次合格的演唱必须基于艺术表达和审美需求,深刻地表达出歌曲的情感内容。因此,从更高的审美视角去理解和完成演唱实践是十分必要的。演唱中的情感表达,源于人与人之间的情感交流,在实际演唱时,首先要充分理解和沉浸在歌曲之中,并仔细琢磨,使用恰当的演唱技术来表现与内容一致的声音,并以声音变化为手段和媒介,精准得当地表达音乐和作品中的美感、情绪和情感。从另一个角度来说,也是要用情感来表现声音,情感即声音、声音即情感,两者相互结合,达到不分彼此的统一状态。

(三)咬字与情感表达的关系

在民歌演唱中,具体的咬字与歌曲的情感表达是息息相关、相互统一的。咬字时,清晰标准地呈现每一个字的字头、字腹、字尾是演唱中情感表现的基础,而以形象化手法展现生动的语言是表现歌曲情感的先决条件。由于每首歌曲的情感和风格不尽相同,在实际演唱中,还需在保证咬字吐字准确清晰的前提下,根据歌曲具体的情感内容,展现各自的特色。

在实际演唱和练习中,要做到咬字与情感表达的有机统一是较为困难的。民歌歌词的咬字吐字有其自身规律,是音乐语言和文学语言两者的有机结合,而各地方民歌又有其独有的方言音调。要知道,文学语言本身包含着语气,语气又以情感为出发点,因此,在演唱时要准确无误地呈现出当地民歌独有的韵味,必须注重语言文字的咬字、吐字和归韵等方方面面的细节。演唱是实时的,演唱者若要与听众更好地实现语言交流,传递歌词信息,最基本的要求是让对方清楚地听见、听懂。唯有在此基础上,才能进一步达到更深层次的情感表达与交流[2]。

表现出作品层次丰富的细腻情感,发挥出民族声乐情感表达的感染作用,是一位合格演唱者的必备素养。而要培养、习得该素养,就必须先要熟练掌握方言语调、歌唱语言的规律和特征,清晰无误地咬字吐字。平时多听多模仿,对咬字吐字的发音技巧不断深入理解,感悟歌曲的情感内容,反复练习、积累经验,养成良好习惯,才能在正式演唱时,把观众顺利地带入歌曲所描绘的意境和情感世界当中。与之同时,若能意识到歌唱技巧中咬字吐字的重要性,声音技能也会得到相应的提升。

三、《好花红》中的咬字与情感表达

《好花红》作为我国经典山歌,有着重要的代表性意义。该歌曲独特的咬字和情感表达方式,体现了贵州地区的文化底蕴和人民的生活情感。通过对该代表性民歌个例的分析,能窥见整个民歌演唱的咬字和情感表达的特征和要点。

(一)贵州民歌《好花红》概况

《好花红》是一首具有典型意义的贵州布依族山歌,传唱于贵州省贵阳市惠水县中南部的毛家苑乡一带,毛家苑辉油寨是该歌曲的发源地。2002年2月,经贵州省政府批准,该村寨被正式更名为“好花红乡”。一进入辉油寨,便可看到一块大大的纪念碑矗立在村寨前涟江桥头,正面镌刻着赞颂《好花红》的碑文,背面则镌刻着歌曲的简谱。地理上,好花红乡位于我国黔中腹地,处云贵高原喀斯特地貌地区,属第二土语区,交通便利,遍布国道干线。历史沿革上,经历了羁縻制、土司制、流官制和保甲制等管理制度,还曾有大批中原士兵驻扎,随之迁入了大批中原移民,中原汉文化流入。富有特色的黔中布依族音乐文化最先与中原汉族音乐相融合,并得到了长足的发展[3]。

《好花红》从诞生起传唱度便极高、影响力大。“好花红”的概念源自高原上生长的一种名为“刺梨”的植物。其花朵为粉红色,散发阵阵芳香,结成的果实布满软刺,放眼望去,在高原从中尤为出彩。不知不觉中,刺梨花与刺梨果被写成了歌,黔山贵水间,到处唱诵着“好花红,好花红,好花生在刺梨蓬,哪朵向阳哪朵红”,刺梨花越唱越红、越唱越火,它不仅是一朵花,还寓意着当地人的生活态度和精神面貌,成为布依族人心中独有的情怀和地方文化标识。随着时间的推移,布依族地区逐步发展出了“好花红歌族”,即布依族中民歌中的一类族(类别)。该名称有两个定义,其一以歌词界定,在歌名或歌词中冠以标志性词语“好花红”一词;其二,则以曲调界定,其曲调与家喻户晓的《好花红》同宗,旋律相近。在漫长的流传历史中,“好花红”民歌发展出了一系列衍生体结构。其手法多样,最常见的做法是,在本源体的曲式结构和歌词内容不变的情况下,用布依族其他已有曲调旋律替换本源体中常用的曲调形态,构成新的作品。在这些作品中,曲调相似但歌词相异的和曲调歌词均相似的歌曲均被称为“本源体好花红”,而歌词相同但曲调不同的歌曲才被称为“衍生体好花红”。可以看出,曲调才是评判一首作品是否为本源体的重要标准。另外,根据“好花红”衍生体的旋律线走向、节拍律动、曲体结构等,还可分为“山歌”和“小调”两种风格类型。其中山歌类好花红衍生体具有山歌的一般性特征,大多数为徵调式,不同地区范围的衍生体各具特色[4]。

《好花红》在惠水布依族中世代流传,已有数百年历史,一直到新中国成立,终于通过报纸期刊、电台广播等途径传遍我国大江南北。现如今,《好花红》不仅是一首脍炙人口的经典民歌,更成为一个文化品牌、民族精神文化的代表。从人们的日常文娱活动来看,《好花红》的普及度和影响力越来越高,演唱者越来越多。目前各大音乐播放软件中可找到数十个优质的录音棚版本,阎维文、龚琳娜和王宏伟等著名歌唱家均有献唱。不少影视作品也会选用该曲作为配乐,如《布依女》《山寨火种》等。还有部分旅游类电视或广播节目、报纸期刊也会用到该歌曲。从学术研究传播来看,《好花红》被纳入了义务教育阶段的教学内容中,相关的学术论文也越来越多,对《好花红》歌曲及相关文化习俗的传承起到了极大的推动作用。特别是2014年3月十二届全国人大二次会议期间,总书记听到贵州代表们演唱《好花红》后开心地说:“祝乡亲们生活好花红”,随后好花红乡政府将祝福语刻在了石碑上立于好花红广场中[5]。

(二)《好花红》的咬字规范

一次高质量的演唱,清晰标准的口齿表达是必不可少的。只有做到规范地咬字吐字才能让观众及时地听懂歌词内容,将观众带入歌词所描绘的境界,使其身临其境。民歌演唱中,咬字吐字是针对实际发音来说的。“咬字”即清晰准确地咬准字头,而“吐字”即完整地发出拼音中的韵母。演唱时声母和韵母自然相结合,字头准确归韵完整。演唱民歌时,字头要咬得干净利落,确保歌声发音清楚。尤其是在发一些容易混淆的相近音时,如因“n”和“l”造成“了、呢”不分。另外,汉语的咬字要求力度适中,具有一定的灵活性,因此口腔唇齿也一定要积极地运动起来,要比日常说话时的嘴型稍微夸张些许。切不可咬字软绵绵,没有张力、僵硬死板。同时还要注意民歌中的方言口音,不能完全唱成普通话,不然则会失掉民歌该有的韵味。如《好花红》的第二句“好花生在刺藜蓬”中的“生”字,在普通话里发“sheng”,应该翘舌,但在实际演唱中为了更加贴近布依族语的音调则应唱成平舌的“sen”。再如后面一句“好花生在刺藜树”中的“树”在普通话中为“shu”,但在演唱时同样要发成平舌的“su”。还有一些好花红衍生体歌曲,歌词为“隔河望见艳山红呃”。其中隔(“ge”)应发成“gie”;河(“he”)应咬成“huo”;山(“shan”)则应咬成“san”。这样才能保证民歌演唱咬字的独有的韵味,增加感染力,彰显风格特征。

(三)《好花红》中的情感表达

通常而言,每一首歌都包含了一定的情感内容,演唱艺术中所追求的“声情并茂”便是强调通过人声将歌曲中的情绪、情感丝丝入扣地表达出来。声与情之间存在着相互依赖、相互成就的关系,声即情,情即声,两者相统一。演唱时需时刻强调歌曲中所包含的情感,在整个过程中联想和揣摩歌曲所描绘的情感内容,并通过气息、音色、语气、力度等细节的把控将其表达出来,构成一种较为具象的意境,先自己动真情,再将真实的内在情感通过声音表达出来,传递给听众,以引起共鸣。

《好花红》中情感的流露是十分强烈的,歌曲整体速度偏慢,好似一个人怀揣着心事在娓娓诉说。歌曲使用四声羽调式,以角-羽(3-6)多次反复的旋律进行为主,体现出山歌朗朗上口的特质。同时角-羽的进行也体现出了一定的小调的特色,有一种柔美又暗淡的听觉色彩,深切而悠长。第一句歌词便是整首歌曲的中心,“好花红呃,好花红呃,好花生在那刺藜蓬呃”,率先寄情于花,点明了整首歌曲的情绪朝向。好花所指的刺藜花,是生长当地高原中的一种十分耀眼出众的花,其不仅是当地独特文化习俗的代名词,更暗喻着当地人民对生活的积极态度和向往之情,象征着他们的精神面貌,情感指向性明确。随后“哪朵向阳哪朵红呃”,顺接着前一句的情感表达,继续表达出积极向上的情感态度。需要注意的是,虽然歌词所表达的内容是十分积极明朗的,但由于速度和调式的原因,音乐部分在听感上并不和歌词一样完全是明朗开阔的。反而更加内敛克制,像是植物根茎卖力向下生长,扎根于沃土,催生出一股坚韧不拔的力量。

《好花红》的歌词主要使用的是借景抒情、寓情于景的手法。如第二段开头歌词就是“隔河望见艳山红呃,七十二朵做一蓬呃”,一幅开遍满山的红花风景画立刻映入眼帘,让人感受了一种蓬勃生长的朝气。随后“想摘哪朵摘那朵呃,都是那个艳山红呃”,这句歌词饶有意味,字面上表示每一朵花都一样的好,可随便采摘,实则也是对刺梨花和本民族自身的高度赞扬,体现了对家乡浓浓的爱和深刻的文化自信。

(四)以情唱字,字中有情

情感表达与咬字关系密切,两者最为明显的关联体现在节奏速度上。通常演唱速度较快、情绪欢乐的歌时,咬字吐字比较灵巧、快捷,富有弹力,在咬声母字头部分时往往快而短促。而在演唱舒缓、深情的歌曲时,咬字吐字的连贯性更强,口腔的咬合动作也更为轻柔,字头平稳、字尾的归韵缓慢从容,整个发音舒展而稳重。《好花红》便是如此,速度较缓,每个字的字头饱满清晰,而韵母字尾处基本会拖长,这样一来,为演唱者留出了一定的发挥空间,可在声音技巧上做出细节处理,并通过咬字时的语气来表达歌曲的层层递进的情绪情感。而所谓以情唱字便是演唱者深刻体悟到歌曲本身的情感内容,并带着这种感受,将说话时的语气融入演唱中,将歌词一个字一个字细腻地唱出来,体现出强烈而直接情绪状态。这种演唱方式,以情感表达为出发点,每一个字该如何呈现,首先考虑的是歌曲歌词中的情感因素,而不是以展示某种声音声乐技术或优势为目的前提,全程以情感表达主导每个字的演唱,做到字字动情、字字真情,字中有情。

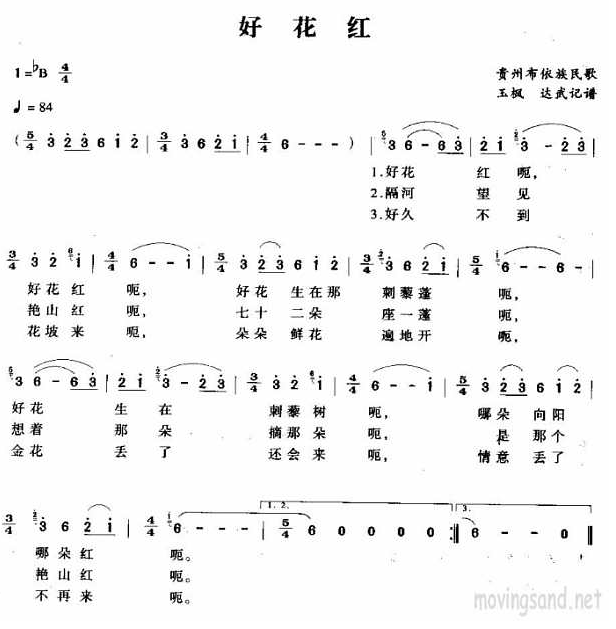

从具体的演唱咬字来看,咬字的力度对情感表达的影响就很大,尤其是字头的部分,标准清晰的字头声母本身便能有助于情感的呈现。例如在演唱情感能量大,情绪激动、强烈的乐句时,便需要加重声母处的力度,咬字时口型较说话夸张些,声音更集中些,增加声母阻气的弹性和分量,双唇间形成瞬间的爆发力,使字头部分呈现“喷口”状态。《好花红》的情感更偏向于娓娓道来、浅浅诉说的类型,因此,几乎不会用到这种有爆发力的“喷口”处理。相反,由于《好花红的》节奏舒缓,长音较多,演唱时更多需要注意字腹和字尾的咬字处理。其一,保证整首歌每个字的字腹饱满圆润是关键。如发开头的“好花红”这几个字时,“好”字的韵母“ao”,一定要发音充分,口腔打开足够的空间,嘴巴张开后提笑肌再稍微往外扩张,接着以“o”的嘴型再收拢,整个动态过程完整,同时也要保证足够的气息支撑。《好花红》的整体音域偏高,因此咬字时要注意营造腔体,张嘴时提软腭,为口腔共鸣创设条件。其二,保证字尾归韵充分,托音时值充足。《好花红》多次出现拟声词,如“呃”和“嘛”。这类字的时值往往比较长,在演唱时要特别注意字尾的保持。其难点在于,当声音慢慢弱下来时韵母依然要清晰准确。还有一些一字对多音的地方,如第五小节处的“呃”(见谱例一),一个字三拍,加上倚音一共4个音。音高变化但字尾发音不能变,而当发音拖长到快要结束时,嘴唇慢慢闭拢,口腔空间状态依旧需要保持,用气息稳住发音,这样才能做到字尾的清晰标准。

结语

民歌演唱中,咬字是基础,使听众能够清晰理解歌曲的意境与故事。咬字与情感表达的结合,不仅仅是声音的呈现,更是一种情感的传递。不同音节轻重缓急、抑扬顿挫的处理,都能精准地表达出歌曲所蕴含的情感层次。无论是悠扬、深情的低吟,还是高亢的呐喊,每一个音符都充满了生命力。《好花红》作为贵州民歌经典,不仅在旋律上展现了独特的地域风情,更通过咬字与情感表达的巧妙结合,使其焕发出独特的艺术魅力。细腻的发音和精准的音韵处理,使方言的独特韵味得以充分体现。望本次研究能为未来的民歌演唱与研究提供一些新的视角和启示,让更多的人能够领略到民歌的艺术之美和情感之深。

参考文献

[1]颜春英,邹雅菁,邱毅.民族音乐舞蹈概论[M].长春:吉林人民出版社,2017,8.

[2]孙欣悦.中国民族声乐演唱理论与实践研究[M].长春:吉林出版集团股份有限公司,2023,4.

[3]罗文兰.探究贵州布依族音乐文化的发展现状和传承——以布依族民歌《好花红》为例[J].北方音乐,2019,39(05):41-42.

[4]刘玲玲.布依族徵调式民歌《好花红》的传唱地分布研究[J].大舞台,2015,(03):162-163.

[5]张文媛.论布依族民歌《好花红》的艺术魅力与社会效应[D].贵州师范大学,2017.

[6]袁冬.布依族民歌《好花红》不同时代的演唱特征探究[D].福建师范大学,2018.

[7]穆晟璐.贵州布依族民歌的传承与发展探析——以《好花红》为例[J].艺术家,2023,(02):79-81.

[8]汤亚汀.音乐人类学:历史思潮与方法[M].上海音乐学院出版社,2008.

[9]吴群燕.贵州布依族民歌《好花红》的演唱风格探究[D].哈尔滨师范大学,2023.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/80738.html