摘要:广西三江侗族历史悠久,音乐氛围浓厚,音乐保存状况较好。广西三江侗族笛子歌又称“嘎介”,是使用侗笛伴奏而演唱的民歌形式。表演方式以男吹笛,女唱歌为主,是广西侗族人民情感交流的主要形式之一。本文从笛子歌的渊源、音乐分析以及音乐形态来源入手,以笛子歌为切入点,总结侗族笛子歌与其他音乐形式在音乐形态上的关系,以期探寻同一文化区内的音乐形态中所蕴含的审美差异性与审美共性。

关键词:广西三江侗族,笛子歌,音乐形态分析

广西是一个多民族聚居的自治区,三江作为广西唯一的侗族自治县,是广西侗族文化的代表性地区。广西三江侗族的笛子歌是侗族传统的民歌形式,侗话称其为“嘎介”。本文以广西三江侗族的笛子歌为主要研究对象,下文所说笛子歌均指广西三江侗族的笛子歌。

目前学界对于笛子歌的研究较少,但已有学者对其韵律、发声方法和调式进行了分析。姚启媛认为笛子歌的韵律有尾韵、腰韵、锁韵,使用自然真声为主的发声方法。曾令阳,王康义认为笛子歌主要以羽调式为主。除此之外,还有一些学者对笛子歌的伴奏乐器侗笛进行了研究,探讨了侗笛声学特征和音乐形态。其中杨秀昭,卢克刚,何洪,叶菁在书中提到,侗笛常与歌曲相融,作为行歌坐月中表达爱情的一种形式。黄司祺,牛晶晶对侗笛与梆笛的声学特征进行研究,测得侗笛音量较梆笛小,音色穿透力弱的特点。从侗笛谐音列的分析得出侗笛低音音色低沉空洞,高音尖锐,整体音色轻微沙哑,具有空旷寂寥之感,因此侗笛多用于笛子歌的伴奏。在前人研究的基础之上,笔者将从笛子歌的渊源以及笛子歌、侗笛的音乐形态上进行分析,并探寻笛子歌的音乐形态来源。

一、三江侗族笛子歌的渊源

“侗族是善于歌唱的民族,侗族人民用歌声记录历史、风俗和爱情故事,叙述人类的起源、民族的繁衍、祖先的迁徙,记录侗族历史上发生的重大事件,描述重要风俗习惯的来源、沿革以及赞颂青年男女追求幸福爱情,争取婚姻自主的事迹。”因此部分流传至今的歌谣成为研究侗族历史文化重要的资料。侗族民间流传的韵文叙事诗歌《婚俗之原》中记载道:起初“年轻小伙子不会张罗娶妻,年青的姑娘不会张罗出嫁。”后来“石共在山上造牛腿琴,……九匀在八洞会造笛子,……宗咎会吹笛子,甫勇会弹琵琶……男的听到琵琶声以歌相配,女的听到笛子声用歌相随。”之后“小伙子才会张罗娶妻,姑娘才想张罗出嫁。”从这段叙事诗歌中虽不能得知“女的听到笛子声用歌相随”所说的确切表演形式,但至少可以推断出侗族在民族出现初期便有了女性跟随笛子吹伴奏演唱歌曲这种表演形式。如今笛子歌的表演目的主要是为了男女情感的交流,《婚俗之原》中记载的“听到笛子声用歌相随”的目的与如今笛子歌的表演目的一致。以上说明侗笛伴歌的表演形式在侗族有着较为悠久的历史。

用笛子作为主要伴奏乐器的表演形式不在少数。例如,昆曲的曲笛和新西兰的耐古鲁哨笛,这些乐器都与歌唱相互交融。昆曲与其伴奏乐器曲笛,袁静芳《民族器乐》中写道“曲笛常用于昆曲伴奏以及南方各地方乐种的合奏”。曲笛作为昆曲的随腔伴奏乐器,王玮认为曲笛在昆曲的演唱中起着托腔保调、模仿唱腔和调节气氛等作用,曲笛与昆曲唱腔相互交融。除此之外,世界其他民族中也有笛子配歌的音乐表演形式,如新西兰的耐古鲁哨笛(Nguru)。陈自明提到耐古鲁哨笛的流传范围很小,是新西兰岛原住民毛利人的传统乐器。耐古鲁哨笛的表演形式在饶文心所著《世界民族乐器》一书中写道:“三孔哨笛……斜吹,多用于集体歌唱伴奏。”由此可见,耐古鲁哨笛与侗笛同是作为歌唱的伴奏乐器而使用。

综上,中国的民间音乐、较为成熟的戏曲音乐甚至于国外较为原始的民族中都可找到此种笛子伴歌的音乐表演形式。

二、三江侗族笛子歌的音乐分析

黑格尔曾说:“水性使人通,山性使人塞;水势使人合,山势使人离。”高大的山脉会阻挡文化的传播,而河流、湖泊等会推动文化的交流。三江县内有三条山脉自北向南纵穿而过,人们依河聚居。其中乌狼坡——青鹅岭山脉位于县境中部偏西位置,使三江县的地形从中间有了较为明显的隔断,此地形特征将三江县划分为东、西两个区域。笛子歌也因此被分为榕江一带的笛子歌和浔江一带笛子歌。这两个区域的笛子歌在音乐形态上既有共同之处,又有相异之处。

(一)结构

1、榕江一带笛子歌

首先,从榕江一带笛子歌中可以看出,该曲整体分为上下两个乐句,上句结束音落在商音上,稳定性不足,下句落在羽音上,较为稳定。在整首乐曲中上句终止于商音,下句终止于羽音反复多次,为上下两乐句相呼应的多句体结构。

2、浔江一带笛子歌

浔江一带笛子歌的乐曲结构特征与榕江一带笛子歌不同。浔江一带笛子歌的乐句大多结束在羽音上,其旋律由骨干音不断变化发展,也并未出现转调的情况。因此浔江一带的笛子歌为一个乐句不断变化反复的多句体。

谱例1:浔江一带笛子歌《千针万线绣花包》:

(二)旋法

1、榕江一带笛子歌

榕江一带笛子歌唱词部分的旋律起伏较大,旋律走向为四度到八度的跳进,且跳进后旋律走向以一、二度级进为主。四度跳进通常是“la—re”;五度跳进通常为“la—mi”。级进与跳进相结合的旋律体现了侗族人民侗族环山抱水的地理环境造就了侗族人民温柔又敢于冲破传统寻找自由的性格特点。榕江一带笛子歌充分运用到了侗笛所能演奏的音高,旋律中“la、do、re、mi、sol”这五个音反复出现,“si”仅在弱拍出现且时值只占半拍,说明“si”作为装饰音出现。因此该曲为以五声羽调式。榕江一带笛子歌的常用节奏形态主要为四分音符和八分音符加自由延长的较长时值音符组成的节奏型,多宽长型节奏型,节奏单纯,极少出现较短时值组成的节奏,节奏舒展,音乐娓娓道来。

2、浔江一带笛子歌

浔江一带笛子歌仅由“la、do、re”三个音组成,音乐旋律由级进和三、四度跳进构成。纯四度在侗族音乐中频繁使用,旋律进行较平稳。浔江一带笛子歌《幸福万年唱》没前奏与间奏,侗笛伴奏与演唱部分一同开始一同结束,以五声音阶为基础,旋律由“la、do、re”或“la、do、re、mi”构成,为羽调式,音乐风格鲜明。浔江一带笛子歌常用节奏形态由四分音符、八分音符、十六分音符构成。相较于榕江一带笛子歌的常用节奏形态,其节奏更加紧密,变换更加多样,整体的风格也更加活泼。

(三)衬词

笛子歌首尾常穿插各种衬词,衬词的使用一方面使乐句得到扩充,方便歌词的押韵,使乐句更加工整,另一方面衬词更有助于演唱者情感的抒发。笛子歌衬词种类丰富,多为模仿虫鸣等自然之声,有不断反复形成长句子的“练伦练”“衣哟衣”和作为唱词后缀的“足哎”“列克列克”“哎”“啦”等。侗族人民世代生活在依山傍水的侗寨中,潺潺的流水声和鸟唱蝉鸣成为侗族生活中的一个组成部分。侗族人民学习模仿身边的声音并在笛子歌中作为衬词演唱,为笛子歌增添了浓郁的民族色彩,体现了侗族人民与自然和谐相处,热爱自然、敬畏自然的心理。

榕江一带和浔江一带的笛子歌风格区域既有共同之处,又有相异之处。首先,两地笛子歌同为羽调式。按赵宋光先生的划分方法,可将两个区域的笛子歌都划分为羽类色彩。羽类色彩一般具有较为柔和、暗淡的情绪。笛子歌因常用于青年男女情感交流,整体音乐风格较为柔和、优美,这与羽类色彩相符合。其次,两个笛子歌风格区域的音乐旋律均是以“la、do、re”为旋律骨干音。但是榕江一带的笛子歌相较于浔江一带的笛子歌旋律音的使用更丰富,在旋律骨干音的基础上,围绕旋律骨干音进行的加花,在保有侗族音乐风格的同时,音乐性更强。其次,两个区域笛子歌的节奏都较为简单,主要以八分音符和四分音符为主,但浔江一带的笛子歌的节奏型更加密集,律动感更强,使笛子歌的音乐风格更加活泼。榕江一带的笛子歌节奏型较为简单,节奏型与旋律相结合,似在诉说,优美婉转。

三、笛子歌的伴奏形态

笛子歌所使用的伴奏乐器是侗笛。侗笛在笛子歌中的吹奏可分为前奏、伴奏、间奏和尾声四个部分。在女性演唱时,男性使用侗笛为其伴奏,在双方互相磨合中使得配合更加默契,促使双方逐渐了解对方,从而产生感情。

笛子歌的旋律虽较为固定,但演唱者可以根据歌词内容进行一些旋律上的加花和速度上的即兴处理。演唱时既可以演唱固定的歌词,也可以演唱即兴创作的歌词。《世说新语》记载桓温问孟嘉“听伎,丝不如竹,竹不如肉,何也?答曰:渐近自然。”这段话中体现了自然的声音是最悦耳的。人声演唱与笛类乐器的吹奏同为用气息来支撑共鸣腔的震动发出音响,相较于其他乐器而言,笛类乐器的音响效果更加流畅、连贯,与人声也更加贴合。许多少数民族的音乐源于对自然的模仿,因此人们的审美更倾向于自然的声音,而笛类乐器于听觉上更贴近人声,所以笛类乐器可作为演唱所使用的伴奏乐器。笛子歌中的侗笛伴奏也具有以上特点,侗笛伴奏部分旋律与演唱旋律一致,笛声和人声互相配合。侗笛的伴奏烘托歌曲的氛围,使笛子歌音响效果更加丰富。

(一)前奏

前奏通常预示着歌曲的整体风格。《穿过月光的侗笛声》是三江地区榕江一带的笛子歌,歌曲有13小节的前奏,前奏部分的旋律从羽音开始,最后落在低八度羽音上,引出演唱旋律,呈现羽调式。旋律整体上为一个八度内的六声音阶级进下行,旋律骨干音为“do、re、la”三个音,围绕着“do、re、la”三个音的“sol、si”音的使用使笛子歌的旋律更加丰满,结合级进的运用使旋律风格婉转,内敛,好似在诉说爱意。

(二)间奏

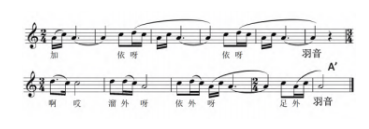

笛子歌中间奏的使用不仅可以丰富笛子歌的音乐,还可以使演唱者有准备的空隙,演唱者也可以利用这个空隙想好接下来将要演唱的歌词。所示为同一首歌的两个间奏。间奏1的节奏型较宽松,间奏2的节奏型较密集。间奏的节奏和旋律较为自由,可以按吹奏者的演奏水平和审美喜好即兴演奏,但音乐旋律主干音几乎一致,且落音同为“la”,当演唱者听到“la”音后便可接唱。

(三)尾声

笛子歌尾声的时长并不固定。尾声的旋律主题依照整个笛子歌的旋律主题进行即兴吹奏。旋律落音通常落到羽音上,使整个乐曲风格保持羽类色彩。

四、笛子歌音乐形态的来源

从上文对侗族笛子歌的分析中可以发现,笛子歌音乐形态突出且普遍存在的特征为以羽调式为主且“la、do、re”为旋律骨干音。此特征产生的原因,笔者将从侗族具有代表性的乐器及民歌与笛子歌之间从音乐形态的角度进行分析,探寻笛子歌音乐形态的成因。

(一)侗族芦笙与笛子歌

侗族芦笙是侗族民间乐器,常在芦笙踩堂等活动中表演。侗族芦笙的规格较多,其中次中音芦笙、低音芦笙和倍低音芦笙的音列仅有“la、do、re”三个音构成,侗族芦笙的旋律骨干音与芦笙相适应。分别对芦笙比赛曲与笛子歌的对比中可以发现,其旋律主干音都为羽、宫、商音,也就是“la、do、re”三个音与笛子歌的旋律骨干音相同。

(二)侗族多耶与笛子歌

多耶是从侗族古老的民间歌舞耶歌上发展而来的歌舞音乐形式,有着较为悠久的历史,多耶已成为三江的文化名片之一。多耶歌曲《侗乡高唱幸福歌》是《进堂曲》中的一首。谱例2中旋律进行是以级进和四度以内的小跳进为主,且四度跳进都为“re”到“la”向下的进行。在笛子歌的旋律中出现的“sol”音仅出现了一次,不作为旋律骨干音。多耶曲在这8小节中由“la、do、re”三个音构成,由此可见,侗族多耶音乐的旋律依旧以“la、do、re”为主。

谱例2:多耶《侗乡高唱幸福歌》(片段):

(三)侗族大歌与笛子歌

侗族大歌为双声部民歌,流行于侗族聚居地,包括广西三江县,具有较高的艺术性与较为鲜明的民族性。

侗族大歌《整个心都被你整碎了》的片段,低声部的落音仍在“la”音上,仍呈现出羽类色彩。该片段中出现的旋律音仍旧为“la、do、re”三个音,因此,该侗族大歌歌曲与以上所分析的侗族音乐的旋律主干音和调性色彩相同。

侗族大歌两个声部之间的音程关系以小三度、纯四度、纯五度为主,这与笛子歌的旋律走向的度数相同。小三度、纯四度、纯五度音程在侗族音乐中的广泛应用,侗族人民的听觉审美倾向于协和音程,对协和音程的偏好可能与侗族依山傍水,自然环境原始优美,侗族人顺应自然、尊重自然,民风淳朴的文化背景相关。

(四)侗族琵琶歌与笛子歌

侗族琵琶歌是以侗琵琶作为伴奏乐器而演唱的民歌。琵琶歌包含的种类很多,抒情琵琶歌便是其中一种形式。抒情琵琶歌与笛子歌的演唱场所和演唱目的相同,都是在行歌坐月时用于男女情感交流的民歌形式。从琵琶歌《琵琶声声》中可以看出,该曲演唱部分的旋律骨干音依旧为“la、do、re”三个音,再次印证了侗族其他音乐旋律骨干音与笛子歌一致的特点。赵宋光先生《论五度相生调式体系》中对调式色彩分为徵类色彩和羽类色彩,商调式和羽调式同属于羽类色彩。该琵琶歌的落音在“re”上,为D商五声调式,与笛子歌的羽调式在调式上不同,但同属于羽类色彩。

笛子歌以“la、do、re”为旋律骨干音,这一音乐形态特征在以上四种侗族音乐中都可以找到。侗族音乐相互交融,相互影响,笛子歌也深受其他音乐形式的影响。侗族音乐种类繁多,但其核心的旋律近乎一致,从音乐形态上体现出三江侗族人民审美共性。

结语

三江侗族地区笛子歌根植于侗族社会文化之中,其音乐形态与侗族人民的音乐审美特征相关。榕江一带笛子歌较浔江一带的笛子歌旋律更为丰富、节奏型更为宽松等音乐形态上的相异之处,与山脉对文化的阻隔相关,这显示出了地理环境对音乐及文化的影响。两个区域的笛子歌从音乐形态角度的分析中可看出两地人民的审美差异性。

然而,尽管存在审美差异性,但侗族音乐在整体上仍展现出一种共性。在侗族的芦笙、多耶、大歌和琵琶歌等音乐形式中,都可以发现与笛子歌相似的音乐元素。这些音乐形式共同生存于侗族文化土壤之中,形成了一个独特的文化区域。在这个区域内,侗族音乐的共性得以充分体现,展示了广西三江侗族人民的审美共性。具体来说,三江侗族地区的笛子歌以及其他侗族音乐形式,在旋律上普遍以“la、do、re”作为骨干音,并以羽调式为主要特征。这种音乐形态在侗族音乐的各个领域中均有体现,成为侗族音乐的一种标志性特征。这种共性不仅反映了侗族人民在音乐审美上的共性,也体现了他们在文化传承和发展上的共同追求。

此外,三江侗族地区的笛子歌还承载着丰富的文化内涵和社会功能。在侗族社会中,笛子歌不仅是娱乐活动的重要组成部分,还广泛应用于社交、婚丧嫁娶等场合。它不仅是侗族人民表达情感、传递信息的重要工具,也是维系社区凝聚力和文化传承的重要纽带。因此,对三江侗族地区笛子歌的研究不仅有助于我们深入了解侗族音乐的艺术特征和文化内涵,也有助于我们更好地认识和理解侗族社会的历史、文化和民俗。

参考文献

[1]赵宋光.论五度相生调式体系[M].上海文化出版社,1964.

[2]杨秀昭,卢克刚,何洪,叶菁.广西少数民族乐器考[M].漓江出版社,1989.

[3]刘正维.中国民族音乐形态学[M].西南师范大学出版社,2007.

[4]和云峰.中国少数民族音乐文化[M].中央音乐学院出版社,2011.

[5]王耀华,杜亚雄.中国传统音乐概论[M].福建教育出版社,2013.

[6]刘勇.中国乐器学概论[M].人民音乐出版社,2018.

[7]李敬民.豫南民歌旋法特征研究[J].天津音乐学院学报,2000.

[8]罗卉.侗族民歌衬词艺术[J].中国音乐,2013.

[9]黄司祺,牛晶晶.广西三江侗笛考察及其声学特征研究[J].民族音乐,2020.

[10]邓光华.“根”与“魂”——论侗族萨玛节踩歌堂仪式音乐及其礼俗传统[J].中国音乐学,2023.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/80572.html