摘要:文艺复兴时期,世俗歌曲《武装的人》在民间广泛流传,众多著名作曲家用其作为定旋律写作弥撒曲。而处于文艺复兴时期不同阶段的作曲家们,创作风格也迥然不同。本文以迪费、奥克冈、若斯坎、奥布雷赫特、帕勒斯特里那的弥撒曲为研究对象,结合文艺复兴时期的时代特点,概括他们在定旋律与对位声部上的运用特点,分析定旋律与对位声部之间的关系。

关键词:《武装的人》,弥撒曲,复调音乐,文艺复兴

世俗歌曲《武装的人》在文艺复兴时期广为流传,在15世纪到17世纪末,约有40余首弥撒曲以此为定旋律,其中尤以迪费、奥克冈、奥布雷赫特、若斯坎、帕勒斯特里那等人的创作为典型。文艺复兴时期作为声乐化复调风格的黄金时期,其旋律形态,声部间的组成关系具有独特性,同时,由于上述五位作曲家处于文艺复兴时期的不同历史阶段,他们受到各自地域风格、社会文化、创作理念等方面的影响,使得他们的作品风格各具特色。

笔者通过对上述五部弥撒曲的相关文献进行研读与梳理发现,以作曲技法为角度展开研究有陈鸿铎与李天然的论文,其中,陈鸿铎主要对若斯坎弥撒曲《羔羊经》中的模仿技法进行了分析①;李天然除了对若斯坎、迪费、莫拉莱斯、奥克冈四位作曲家弥撒曲中的作曲技法进行分析之外,还结合了社会环境、文化影响等相关因素展开探讨②。本文则聚焦于前文所述五位作曲家所创作的四声部弥撒曲,基于作品中的复调技法,对定旋律《武装的人》、对位声部旋律特征,以及定旋律与对位声部之间的关系等方面展开论述。

一、定旋律的运用特点

这五首弥撒曲均创作于文艺复兴时期的不同阶段,同时受每位作曲家的创作风格影响,它们在定旋律的运用上存在一定的差异性。

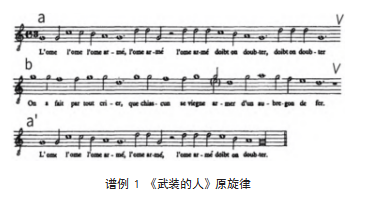

(一)《武装的人》原旋律分析

世俗歌曲《武装的人》是一首单声部的旋律,它是当时的骑士们在行军战斗的时候用来鼓舞士气的曲调。其歌词大意为:“武装的人应该使人敬畏。赞颂的声音无处不在,每一战士都应该穿上铠甲武装自己”③。《武装的人》原旋律为单三部曲式结构(a+b+a),采用G混和利底亚调式,以纯四度为核心动机材料。歌曲开头为G-C的上行四度跳进,随后下行级进回到G,这里的级进动机暗示了之后的旋律发展,接着将纯四度动机进行转位,形成D-G的纯五度的跳进。b句同样围绕着纯四度动机发展旋律,同时将a句中的级进材料发展成了辅助音进行。再现为缩减再现,再现句除了省略a句中的补充以外,无其他改变。

以下将对这五首弥撒曲中的定旋律运用进行阐述。

(二)定旋律的调式改变

这五首弥撒曲中除奥克冈沿用了原曲的调式以外,其他作曲家都将调式做出改变。奥布雷赫特将调式改为a爱奥尼亚;迪费、若斯坎、帕勒斯特里那均采用多利亚调式,迪费将调式变为g多利亚,若斯坎、帕勒斯特里那则采用d多利亚。其中,若斯坎在整体调式不变的基础上,将定旋律轮流在不同音级上陈述,为了调式能够始终保持在d多利亚上,他会在每个乐章结束前,将定旋律声部提前结束。奥克冈虽沿用了原曲的调式,但他在信经中先将调式移至C伊奥尼亚,在歌曲临近结尾时,通过对定旋律的补充将调式转回G混合利底亚。

由此可见,文艺复兴时期以《武装的人》为定旋律的弥撒曲,创作时大多都改变了原曲的调式,少数沿用原曲调式的作品,也在部分乐章中进行移调。

(三)定旋律的结构扩大

在定旋律结构的处理上,这几位作曲家大多都采用装饰变奏的方式将其结构扩大,表现形式主要有在定旋律结尾处添加补充,以及将定旋律做加花处理。

定旋律加花补充。在迪费、奥克冈的作品中,他们常常在定旋律结束处,添加一条新旋律对定旋律进行补充,例如奥克冈的慈悲经中的片段:

上例的补充方式同样也在迪费的作品中出现。而若斯坎则选择通过装饰变奏扩充定旋律,在《信经》的结束部分,他在定旋律未结束时,在原本为B-A-G-F-E的级进下行旋律上,添加经过音、辅助音以及同音反复,将其进行加花变奏,扩充了定旋律段落尾部。

(四)定旋律声部位置不固定

在定旋律弥撒曲写作中,最传统的做法是将定旋律放置第三声部,而在这五首作品中,定旋律会在其声部位置出现,其变化可分为定旋律整体在其他声部进行、定旋律片段在其他声部进行、定旋律拆分至其他声部三种。

1、定旋律整体在其他声部进行。奥克冈在《信经》与《羔羊经》中,将定旋律整体放置在最低声部陈述。同样,在若斯坎的《羔羊经》中,他在第二部分将定旋律完整移至第二声部上,此时原本的定旋律声部变为对位声部。

2、定旋律片段在其他声部进行。在迪费、奥布雷赫特、若斯坎、帕勒斯特里那的作品中,定旋律会以片段的方式出现在其他声部,如奥布雷赫特《圣哉经》的开头,定旋律以装饰变奏的形态在第二声部出现,随后在第7小节处第四声部对第二声部进行模仿,最后在13小节以模仿的方式进入定旋律。帕勒斯特里那会先在第三声部安排定旋律片段,随后在其他声部陈述定旋律,使第三声部的定旋律片段具有引入的效果。如在《荣耀经》的开头部分,定旋律片段先出现在第三声部,随后第一声部对其进行变化模仿后,进入定旋律的陈述。

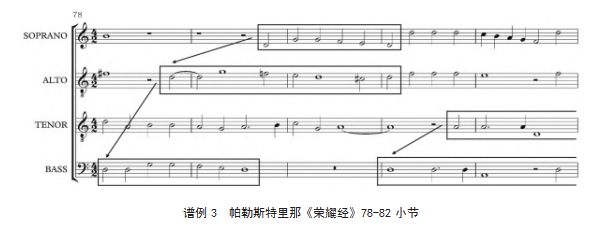

3、定旋律拆分至其他声部。帕勒斯特里那在声部的安排上相比其他几位更加自由,他会将定旋律按照乐句拆分,放置在不同的声部,并在不同声部间做定旋律的模仿。例如在《荣耀经》中(见例3),78小节定旋律在第四声部陈述,第二声部时隔一个附点全音符对其进行八度模仿,第一声部在79小节对第二声部进行变化模仿,直至81小节结束,同时在81小节第四声部定旋律下移五度陈述,81小节最后一个二分音符的位置,第三声部对第四声部进行了两小节的五度模仿,将定旋律移回原音高位置,则定旋律顺势在第三声部陈述直至结束。

(五)定旋律的形态变化

《武装的人》定旋律在这五首作品中几乎都发生了形态上的变化。总体来说共有以下两种表现形式,分别为:定旋律装饰变奏和定旋律倒影、逆行处理。

1、定旋律装饰变奏。如前文所述,迪费、奥克冈、若斯坎的创作中都将定旋律做了装饰变奏处理,并都处于乐段尾部做扩充与补充。

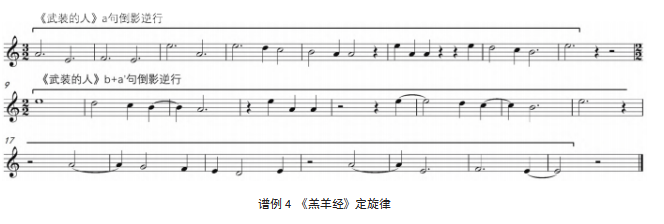

2、定旋律倒影、逆行处理。迪费、奥布雷赫特、若斯坎都在作品中将定旋律进行了倒影、逆行处理。若斯坎在荣耀经、信经的第二部分中,将定旋律做逆行处理,同样,迪费在羔羊经中也将定旋律逆行,且它们的长度都达一整个段落。而奥布雷赫特在《羔羊经》中,则是定旋律做倒影逆行处理:

谱例4是奥布雷赫特《羔羊经》的定旋律,他将定旋律分为两个部分,第一部分为原旋律a句的倒影逆行,第二部分为原旋律b句与a句的倒影逆行,其中两个部分倒影的轴都为C音。

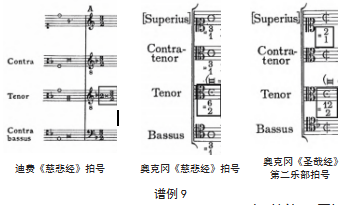

(六)定旋律的节拍变化

《武装的人》原曲使用的是3拍子,迪费、奥克冈均用的三拍子,迪费的定旋律声部节拍为其他声部的两倍,即2*3/2。而若斯坎、奥布雷赫特的作品在部分乐部会改为二拍子,使节拍律动发生改变。帕勒斯特里那则直接以二拍子为基本节拍,其中部分乐部为三拍子,由此可得知,随着创作年份越来越晚,定旋律的节拍的改动也越来越大。

二、对位声部的运用特点

(一)固定引子

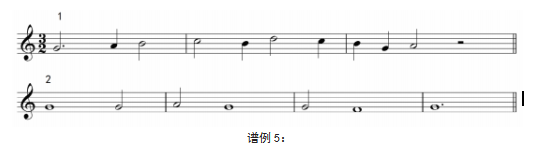

迪费在这首作品中运用了两个固定的旋律片段作为每一个乐章的开头,因而这里把这两个旋律片段称为“固定引子”,旋律片段具体如下:

每一个乐章的开头,都使用了这两个固定引子,固定引子1始终保持在第一声部,而固定引子2在《慈悲经》中位于最低声部,之后在不同的乐章中,其出现的声部也不同。固定引子的使用使得这部作品有着鲜明的特色。

(二)对位声部的节奏复杂多变

迪费与奥布雷赫特在对位声部的表达上相对华丽,在节奏的设计上更加复杂。迪费的大多数经文歌,除了慈悲经以外,每乐章开始时上方声部都是二重唱④。他尤其注重上方两个声部的旋律表达,节奏变化丰富,具有很强的流动感。如《荣耀经》中的开头部分他将三、四声部休止,突出了一、二声部的表达,此处两个声部以对比式关系为主。

在奥布雷赫特的这首作品中,对位声部同样具有很强的流动性,他多采用复杂的节奏型,如切分音、十六分音符、附点节奏,由于在这一时期,奥布雷赫特的创作风格独树一帜,除了节奏变化多样之外,旋律进行上也会尝试性地使用八度跳进,来形成旋律音区的转换。如《圣哉经》的24-27小节,一、二声部频繁地使用附点节奏和十六分音符,并在此基础上形成了二声部的模仿。不仅如此,他在常用切分音来规避强拍,模糊小节划分。

(三)对位声部间的片段模仿

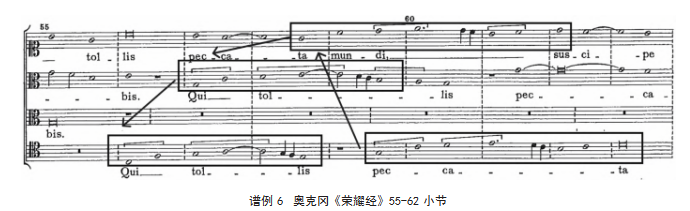

片段模仿在迪费、奥克冈、若斯坎这三位的作品中广泛运用在对位声部之间。在奥克冈对的《荣耀经》中(见例6),在56-62小节,一、二、四声部形成了三声部模仿的关系,起句为第四声部,接着第二声部时隔一个小节对其进行五度模仿,随后第一声部对第二声部进行时隔一个半小节的八度变形模仿,最后第四声部再对第一声部进行时隔一个小节的八度模仿,形成模仿声部与被模仿声部的转换。同时,第四声部内部形成了一次非严格模进,第一声部对第二声部的变化模仿,其变化体现在最后三个音将原本的下行改为上行,形成了片段的倒影。

(四)对位声部间的整体模仿

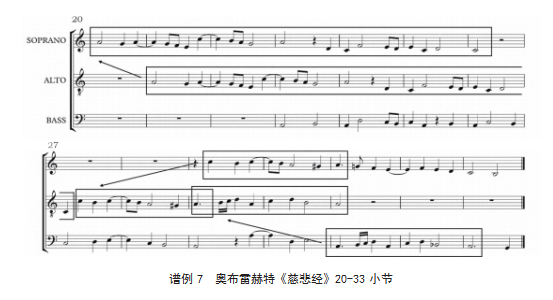

奥布雷赫特与帕勒斯特里那在对位声部之间常运用旋律的整体模仿,例如奥布雷赫特的作品中常出现长达乐句规模的模仿,如在《慈悲经》中(见例7),20-26小节为第二声部对第一声部间隔一个小节的八度模仿,从27小节开始,一、二声部的模仿关系发生转变,第二声部变为起句,第一声部对其进行间隔两小节的八度模仿,29小节第二声部再次成为起句,由第三声部对其进行时隔两小节的八度模仿。

帕勒斯特里那同样在作品中大量地使用旋律模仿,在《信经》36小节处,三、四声部形成了五度的整体模仿,进行到37小节时,第四声部上行二度进行,第三声部同音反复,使音程关系发生改变,从五度模仿变为四度模仿。

(五)对位声部间的平行进行

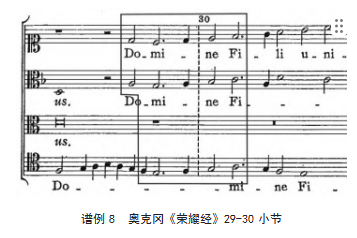

平行进行在这五首作品中运用广泛,几乎每位作曲家在创作对位声部时都会该技法,如奥克冈《荣耀经》中的29-30小节,第四声部与第二声部形成了三度的平行进行,同时第二声部与第一声部形成了四度的平行进行。

再如帕勒斯特里那《信经》的16小节处,他在一、二声部安排了平行四度进行,在17小节的第一拍,第一声部上行二度,第二声部上行三度,音程关系由四度转变为五度,直至20小节结束。

三、定旋律与对位声部之间的关系

这五部作品都创作于文艺复兴时期,因而终止式都带有文艺复兴时期的特点。对位声部对定旋律的模仿频繁出现,使得定旋律在变化丰富的对位声部中得以强调。

(一)终止式的运用

文艺复兴时期常见的终止式有正格终止、变格终止、弗里几亚终止。正格终止的特点是最高声部以半音的关系向上级进,而定旋律声部则以全音的关系向下级进⑤。迪费、奥克冈、奥布雷赫特在每乐章终止式的处理上,都使用正格终止。而若斯坎在写作终止部分时常常先提前几个小节将定旋律声部结束,把终止式安排在其他三个声部。帕勒斯特里那在终止式的处理上有所不同,半音上行不止出现在最高声部,也会出现在第二声部。例如《圣哉经》的终止处,他将安排在,第二声部与定旋律声部在纵向上构成了大六度,接着第二声部半音上行,固定声部全音下行,音程扩张至纯八度,由此形成了第二声部与定旋律声部的正格终止。

(二)模仿手法的运用

相比定旋律,对位声部通常更具有流动性,有时为了突出定旋律,作曲家会运用对位声部模仿定旋律的方式,将定旋律强调。如帕勒斯特里那的《慈悲经》开头部分,定旋律先在第一声部出现,第四声部间隔两个小节后,对其进行八度模仿,直至13小节定旋律的第一乐段结束。

(三)对比手法的运用

对比手法在这五首作品中被大量地运用,在旋律形态方面可分为不同特性的对比和相同特性的对比两种,同时节拍与节奏在其中也得到体现。

1、不同特性的对比。不同特性的对比是指将两个不同的形象结合起来⑥。例如奥克冈的《慈悲经》中,就运用了不同特性的对比,第三声部为定旋律,其他声部为作曲家自由创作的新旋律。

2、相同特性的对比。相同特性的对比是指运用对位技术是两个具有共性的旋律产生对比的效果。例如帕勒斯特里那的《荣耀经》,第一声部为定旋律,其他声部都是以定旋律为基础发展变化而来,从纵向上的关系来看,一、三、四声部之间形成了模仿关系,而第二声部在节奏与音高方面变化较大,使得它与其他声部形成相同特性的对比关系。

3、节拍节奏的对比。关于节拍对比主要体现在迪费与奥克冈的作品中,迪费定旋律声部为6/2拍,其他声部为3/2拍,使定旋律声部每小节的长度为其他声部的两倍,这种做法贯穿作品始终。奥克冈也会在定旋律声部与其他声部之间使用不同的拍号,不同于迪费的是,他有时将定旋律声部扩大为其他声部的三倍,有时又将定旋律声部的单位拍时值缩小。如《慈悲经》中,定旋律声部为6/2拍,其他声部为2/1拍,此时定旋律声部与其他声部之间单位拍不同,却保持着每个小节时长一致。

结语

本文立足于文艺复兴的时代背景,从定旋律的运用特点、对位声部的运用特点以及定旋律与对位声部之间的关系三方面分析概括这五部作品的特点。第一,在定旋律调式、节拍、形态、结构方面的改变越来越丰富,定旋律的声部位置越来越自由。第二,在对位声部之间除了对比式的写作,还常使用模仿手法与平行进行。从文艺复兴早期至晚期,对位声部之间运用模仿手法的频率逐渐变高。第三,在定旋律与对位声部的结合方面,定旋律与对位声部之间的模仿越来越频繁,文艺复兴早期两者多以对比为主,到文艺复兴晚期,逐渐变为对位声部频繁对定旋律声部进行模仿,使定旋律被不断强调。

本文所分析的这五部作品,都具有文艺复兴时期的时代特点,而不同年份、不同作曲家对武装的人弥撒曲也有着不同的表达,都具有各自的风格特色。而在文艺复兴时期定旋律弥撒曲的发展中,奥布雷赫特的作品与同时期的作曲家风格迥异,复杂多变的个人特点使得他的作品风格独树一帜。

注释:

①陈鸿铎.文艺复兴时期弥撒曲中的模仿技术——弥撒曲《武装的人》赏析[J].星海音乐学院学报,2000,(04):28-30.

②李天然.世俗旋律L'homme armé(武装的人)作为定旋律对文艺复兴时期复调音乐中对位技法的影响[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报),2015,(01):116-123+6.

③刘芬.若斯坎《各音级上〈武装的人〉》弥撒曲研究[D].西安音乐学院,2021.

④[英]杰拉尔德·亚伯拉罕.简明牛津音乐史[M].上海音乐出版社,1979.

⑤唐赫.帕莱斯特里那复调技法研究[D].上海音乐学院,2020.

⑥于苏贤.复调音乐教程[M].上海音乐出版社,2019:33.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/80488.html