摘要:2017年洛秦主编的“音乐上海学丛书”作为上海音乐学院建院90周年的献礼作品被印刷出版,丛书展现了共20种关于上海文化区域的研究成果,其中也包括宫宏宇的《海上乐事:上海开埠后西洋乐人、乐事考(1843-1910)》,书中收录了他从2014-2018年发表的6篇关于论述晚清上海寓沪外侨音乐活动的论文,并且在论文的基础上进行更仔细的拆分论述以及史料的补充,更加完整地以时间为线索展示了晚清上海寓沪外侨的音乐动态。

关键词:宫宏宇,晚清上海,音乐活动,中西交流

引言

“上海音乐学”丛书中的20部著作,按照时间段大致可以分为三类:19世纪中后期至20世纪50年代后、20世纪上半叶或往后、晚清民初;按照研究对象大致可分为四类:乐种研究、音乐团体研究、外侨音乐活动研究、音乐机构研究,其中宫宏宇的《上海乐事》是唯一一部视角集中在晚清民初的著作,在其他学者所重视的上海工部局乐队、犹太社区音乐生活、俄侨音乐活动以及传统音乐等研究对象中另辟蹊径,对晚清民初美国、德国、英国等西方国家寓沪外侨的音乐活动进行了史料搜集与史事实证,与其他学者的研究形成了学术上的互补作用,比如在《晚清上海租界外侨音乐活动述略》中,对从书中汤亚汀《上海犹太社区的音乐生活》、汪之成《俄侨音乐家在上海》等著作主要集中在19世纪上半叶或其他时间点的上海的聚焦点进行了扩散,从晚清开始并且不局限于从书中已经显示出丰富研究成果的研究对象,对上海西侨的音乐活动进行整体的、历史性的叙述。

一、晚清上海租界外侨音乐活动研究状况

先前的研究在时间上主要关注点是明末清初或者民国时期的音乐活动,关于明末清初的研究集中在对徐日昇、德理格《律吕篡要》《律吕正义·续编》和钱德明的研究,主要研究成果有矢澤利彦:《〈律呂正義〉与德理格》(1938);阴法鲁:《利玛窦与欧洲教会音乐之东传》(1982)等,而对民国时期西乐研究的主要硕博论文有中国艺术研究院音乐研究所林苗博士的学位论文:

《中国新教赞美诗集〈普天颂赞〉之研究》(2009)、中央音乐学院陈晶博士的学位论文《基督教会学校女子音乐教育研究》(2011)等。而宫宏宇虽在2006年开始便已经有了对晚清西乐活动相关的一些论述文献,在近十年当中主要有《基督教传教士与晚清中国的盲人音乐教育——以安格妮丝·郭士立、穆瑞为例》①、《基督教新教传教士与中国音乐——以李太郭为例》②等,但在地域上也还没有专门集中到上海这一城市。

榎本泰子2001年发表的《上海租界的娱乐活动》虽是以早期上海租界的音乐活动为主,但其焦点也只是落脚在对上海工部局的研究上;2003年出版的《上海·乐人之都》一书虽以“西洋音乐在近代中国的发轫”为副题但其时间段仍然聚焦在二三十年代;2010年发表的《西方音乐家的上海梦》前两章虽参考了《北华捷报》和《字林西报》,但仍然没有跳出对工部局研究的这一个圈子,且对这两个外文报刊也没有进行系统详细的分析;台湾学者黄人均1977年完成的博士论文《1842—1949年间来上海巡回演出的歌剧团》也利用了《北华捷报》等外文报刊资料,但只是研究了1842—1949年间的歌剧演出活动,对上海租界外侨的其他演出活动及中国观众对来访欧洲歌剧团演出的反应论及不多。

在史料的运用上,重视原始史料展现的宫宏宇认为对“上海工部局乐队”的研究虽然很多,但还是不如韩国鐄先生在20世纪80年代的研究《中国现代军乐肇始初探》,在2017年前,学术界已有学者的眼光转向了更早期的李鸿章西洋乐队与天津英工部局军乐队的创始,如赵庆文、龙伟的《也谈近代中国最早的军乐队》、梁茂春的《“津门乐事”》,而2017年之前关于西式军乐队在晚清寓华西侨社交娱乐生活中的功用的研究,也是非常单一地集中在对一个乐队——“北京赫德乐队”——的研究上,宫宏宇也依然认为学界的研究在深度和广度上,除了林姿呈2013年提交给《2013台湾音乐学论坛》上的题为《晚清西式乐队新探:李鸿章、天津工部局、赫德与袁世凯乐队的起承转异》的会议论文外,其余的学术研究都没有超过韩国鐄先生20世纪的研究——《中国第一个西洋管弦乐队——北京赫德乐队》③。

综上所述,可知在2014年之前学界关于上海开埠后的外侨音乐活动的研究已经显示出学科性质,但在时段、涵盖面、聚焦点等方面都还存在不足,时间上,现有的学术研究成果都集中在明末清初或者20世纪20年代之后,而晚清(1840—1912)这一时段都被直接忽视;涵盖面上,学术研究集中在犹太社区而不是上海所有的外侨社团、对上海工部局乐队的研究显现出热潮的趋势,而对其他外侨社团和音乐组织给予的关注匮乏;聚焦点上,对资料的搜集聚焦在国内的中文报刊、书籍、图画等资料上,而域外学者的研究成果、当时上海的外文报刊并没有得到很好地运用。且此前学者在音乐家、音乐作品、音乐社团、活动事件以及乐论思想等涉及的历史、政治、经济等各方面问题上都有着琳琅满目的成果,但其研究始终只是一个个独立的个体,并没有学者试着用一个融会贯通的视角来对上海开埠后的西洋音乐活动进行一个深入的阐释与研究。

二、宫宏宇晚清上海中西音乐交流史研究动态

关于晚清上海外侨音乐活动的研究最早开始于宫宏宇2014年的《上海开埠后教会音乐活动研究》一文,其中以19世纪中期至20世纪初期这一时间段为研究视角,对上海开埠后天主教与基督教音乐活动、教会学校音乐活动与上海传教士对中国音乐的研究进行了论述,认为西洋音乐在中国的引进和传播与19世纪传教活动的拓展以及教会学校的发展同步,教会音乐活动对中国音乐教育产生极大影响,显示了传教士音乐活动与近代上海社会的互动关系。此时来中国的传教士中对中国音乐以及音乐教育有较大影响的如基督教的麦都思和艾约瑟、天主教的兰廷玉等。

在这一年受洛秦邀请前往上海音乐学院讲述《晚清上海租界外侨音乐活动》之后,宫宏宇于2015—2018年间发表了《晚清上海租界外侨音乐活动述略》系列文章四篇,开始重视运用晚清新闻媒体与上海开埠后发行的外文报纸期刊资料,按时间顺序对1843—1911年早期外侨社团演剧活动中的音乐如爱美剧社、德侨业余戏剧社、葡萄牙人“业余剧社”;寓沪外侨乐人如业余乐人亨利·絮贝尔和勒穆查、专业乐人让·雷慕萨和芬顿;业余音乐组织及其演出活动如日耳曼歌唱团、上海声乐四重唱团、寓沪德侨“协和俱乐部”、德国音乐会俱乐部、上海爱乐协会等从19世纪50年代初起始到1960年的丰富多彩再到1860年代末乐团也开始在上海频繁活动事迹;来沪造访的各国军舰如美国军舰带来“黑面歌舞秀”的演出形式、英国军舰、德国军舰等与当地驻军音乐活动如为寓沪外侨演剧活动伴奏、为上海公众表演德、意、法歌剧选曲、参加租界的日常宗教仪典活动;外来专业音乐家在上海举办音乐会如阿里、西门森、顺卜恩、蒂斯瓦切兹、毕绍普、戈达德;外来演出团体巡回歌剧团如班克斯游吟艺人团、法国歌剧团、意大利歌剧小组、“爱奥西亚·美歌剧组”、意大利皇家歌剧团等外侨及组织在上海进行的音乐活动进行历史钩沉。并得出西方的各种流行的演剧形式自上海开埠伊始都已经在上海租界舞台上出现的结论。与之前学者聚焦于在单一时间点与乐队上不同是,宫宏宇目光开始转向了上海开埠后来华造访的各国军舰及驻华外军的音乐活动,包括美国军舰、英国军舰、德国军舰,以探察西式军乐队在晚清政局下寓华外侨的文化生活中的作用,并从军乐队在上海租界的发展线摸索到在晚清就已有中国人参与西乐活动的迹象。

除此之外,宫宏宇还于2016年发表了《“贝多芬”在上海(1861—1880)》一文,其研究主要在前人以1906年李叔同《音乐小杂志》刊登贝多芬炭化像为时间起点研究“贝多芬”音乐的基础上,依靠《北华捷报》等外文报刊从贝多芬音乐作品如交响乐、序曲、钢琴奏鸣曲等音乐体裁在上海的演出史角度证实早在上海开埠伊始,上海租界就已经有“贝多芬”音乐的活动迹象。同时,在《海上乐事》书籍中,宫宏宇专门以第五章一章的篇幅对这一系列论文中提及的重要人物的音乐活动进行了更详细的史料证实和第九章一章对寓居上海中对中国音乐有研究的西人以及学界对西人研究中国音乐的研究现状进行了梳理,并且在最后附上了对1843—1910年上海开埠后音乐大事件的翔实史料。

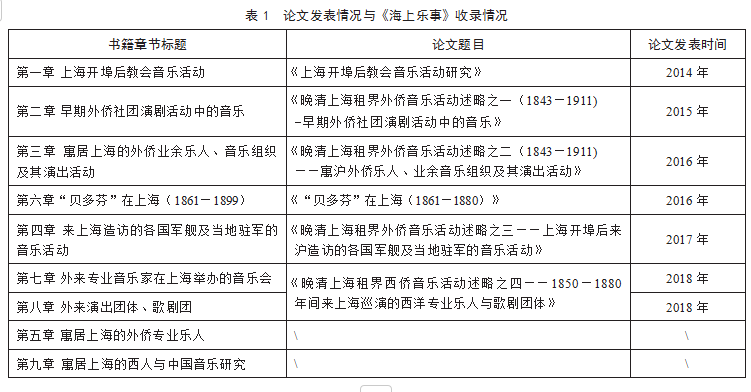

总而言之,以上研究成果虽发表时间是从2014—2018年,但基本都统一收录于2017年出版的《海上乐事:上海开埠后西洋乐人、乐事考(1843—1910)》一书中(见表一),因此,实际仅能观察到宫宏宇四年的研究动态。在这四年的研究成果中,他的研究范式与其推崇的学者韩国鐄有着极大的相同点,都极为重视对史料的钩沉,具有实证主义倾向,如韩国鐄的《中国现代军乐肇始初探》中对《音乐月刊》《兵略录存》以及图像等原始资料的引用实证,这些特点在宫宏宇的这一系列成果中都得到了体现。如他主要利用外文报刊《北华捷报》North China Herald等原始资料对上海外侨音乐活动进行编年式的考证,并且追溯西乐东渐的轨迹,展示上海租界音乐生活的多样性。他的研究视角则一直聚焦于晚清1840—1912年这一时间段,研究对象涵盖上海外侨音乐活动的各个方面。另外宫宏宇在2017年还出版了《来华西人与中西音乐交流》一书,收录于喻辉主编的“互联网语境中中外音乐交互影响研究”丛书中,宫宏宇从关注中国音乐的欧美视角,以来华西人与域外中国音乐研究为主线对晚明到民国的中国音乐在欧美的传播和认知历程进行了追溯。

三、独特治学眼光,车载斗量之贡献

2014年起宫宏宇以自己独到的眼光与其独特的经历,关注到晚清这一时段的寓沪外侨在上海租界中的音乐活动,以时间年代为序,运用其新西兰华裔的语言优势,及时关注到域外对于中国上海开埠后的外侨音乐活动,以及运用具有权威性和参考价值的外文报刊(尤其是〈北华捷报〉North China Herald)、节目单、照片等一手文献,增强研究的可信性和说服力。

从教会音乐活动、外侨社团演剧活动、寓沪外侨业余和专业乐人以及乐团、军乐队的音乐活动、来沪巡演的乐人乐团的活动进行分别的历史钩沉,证实实际早在上海开埠伊始租界中就已经有了各种外侨音乐活动,并且形式上包含了当时西方流行与不流行的各种音乐形式。且合著成《海上乐事——上海开埠后西洋乐人、乐事考(1843—1910)》,其实在是劳苦功高。美国北伊利诺州大学终身教授韩国鐄先生评价“读毕全书最令人感动的是宫先生搜集资料的功夫,巨细无遗,无人可比……可以想象此书给日后的学者开启了一条大道。”汉学家邓肯(Duncan M.Campbell)更是认为《海上乐事》填补了目前研究中关于中西乐互动这一领域的空白。⑤如此高度的评价印证了宫宏宇本身极高的学术眼光以及关于上海开埠后中西乐乐人、乐事一系列的研究意义。

且在国内引起学界对中西音乐交流史领域的研究兴趣,近十年除了显现出对上海租界外侨音乐活动研究展开研究的新潮趋势以外,学界对天津、汉口的租界外侨音乐活动也有相关研究,研究成果主要有2012年以前李俊《清末民初汉口音乐生活初探》等、2013年天津音乐学院战薪羽的硕士论文《20世纪上半叶天津外籍人士音乐活动初探》、上海音乐学院冯曦瑶的硕士论文《清末天津租界外侨音乐生活探究》(2019)和高华华的硕士论文《汉口租界音乐生活探究》(2020)、2018年李俊的书籍《中西音乐文化在近代中国租界城市的交融》等。

结语

总的来说宫宏宇的这一系列关于晚清上海开埠后外侨音乐活动的研究,以自己独到的眼光与其独特的经历,关注到晚清这一时段的寓沪外侨在上海租界中的音乐活动,发表的一系列研究成果,不仅为学界研究上海租界音乐活动提供了新的史料,开拓了上海城市文化史和音乐史研究的崭新话题,而且展现了它从上海不仅是中国的也是世界的国际都市性质出发,在某种程度上一定地开阔了学界对上海开埠后寓沪外侨音乐活动的研究视角,关注到研究作为区域音乐文化的重要构成的外侨音乐活动也是必然重点的史学敏感度。

注释:

①⑤宫宏宇.基督教传教士与晚清中国的盲人音乐教育——以安格妮丝·郭士立、穆瑞为例[J].中央音乐学院学报,2012,(01).

②宫宏宇.基督教新教传教士与中国音乐——以李太郭为例[J].中国音乐,2013,(01).

③宫宏宇.晚清上海租界外侨音乐活动述略之三——上海开埠后来沪造访的各国军舰及当地驻军的音乐活动[J].音乐艺术,2017,(01).

④刘再生.晚清乐事独具慧眼——论宫宏宇新著《海上乐事》之史学意义与价值[J].人民音乐,2019,(10):92.

参考文献

[1]宫宏宇,海上乐事——上海开埠后西洋乐人、乐事考(1843-1910)[M].上海音乐学院出版社,2019.

[2]宫宏宇.来华西人与中西音乐交流[M].浙江大学出版社,2017.

[3]陈永.中国近代音乐史的第三维度——评宫宏宇《来华西人与中西音乐交流》[J].中国音乐学,2018,(04):124-130.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/79695.html