摘要:管弦乐《涅槃》(Nirvana)是作曲家许舒亚受法国广播电台委约创作的一部西藏题材的大型管弦乐作品。这部作品的命名体现了作曲家对西藏文化的深刻理解和对音乐本质探索的追求。本文试图通过对作品中的旋律材料的构建方式、音乐风格的主客定位以及音乐形态上的有序与无序化延展方式的详细剖析,窥探作曲家在这部作品中植入的创作理念,为音乐创作提供新的视角和启发。

关键词:许舒亚,《涅槃》,作品分析,旋律及风格,有序与无序

《涅槃》是许舒亚①在1999-2000年间创作的一部以西藏为题材的大型管弦乐作品,2001年由法国国家交响乐团在巴黎广播电台梅西安音乐厅世界首演,2004年亦被荷兰阿姆斯特丹皇家音乐厅管弦乐团多次上演。这个时间段正是许舒亚完成法国学习深造后的一段创作高峰时期,其间他还创作了室内乐《题献1》(2001年巴黎秋季艺术节三十周年纪念首演),舞剧《马可·波罗的眼泪》(2000年法国里昂国际艺术节首演),《无极》(2000年西德广播电台委约创作),《十面埋伏》(1999年法国文化部委约创作)等多部作品。关于《涅槃》,作曲家在描述这部作品创作经历时曾说过:“当我创作这部作品时,脑海里不由自主地出现了西藏的天籁之声。那种空旷原野的纯净感、地谷气氛的神秘感,以及从天上飘来的遥远旋律,常常与忧郁中传来的甜美、空灵中传来的朴素等感触交织在一起。”②由此可见,作曲家在这部作品中注入了自己对西藏文化的艺术想象和哲理思考。《涅槃》一词,源自古印度宗教用语,象征着解脱和心灵的平静。在梵文中,“Nirvana”寓意出离、解脱、无烦恼等。作曲家许舒亚在《涅槃》中,将这一概念与西藏文化的元素相结合,创作出既表现自然界纯净与神秘,又融合内心情感交织的音乐作品,展现了通过音乐探索真理和内心平静的艺术之旅。

一、音响式旋律的构建及风格的主客位

至20世纪以来,旋律的地位及重要性正在慢慢地被弱化甚至瓦解。20世纪的作曲家们力求刺耳的不协和的声音来抵抗一切旋律的歌唱性的传统调性音乐。但作为20世纪作曲家的许舒亚却一反常态,想要在这部作品中对旋律进行强调,并试图重新找回旋律在音乐中作为重要本质的意义。整部作品由四个主要旋律材料构成,并以近似传统的方式对旋律进行横向发展,但与传统主调音乐中的旋律意义不同,在这部作品中的旋律设计是作曲家通过解构与重构的方式对原始旋律素材进行加工结果,将旋律这一要素在音乐中以音响化方式进行呈现。笔者认为,这部作品中的旋律即音响,音响即旋律。另一方面,从四个旋律材料的特征及文化背景来看,这些旋律的产生在音乐风格上又有着主位与客位的文化视角差异。

(一)音响式旋律的构建

在《新格罗夫音乐与音乐家辞典》旋律(melody)的词条中有这样一段描述:约翰内斯·廷克托里斯在15世纪中叶,坚决地将melus与cantus区分开来,并且大多数后续定义类似地将旋律与歌曲联系在一起,尽管不可避免地从不同的风格角度加以审视。18世纪的拉莫将旋律视为和声的产物;但卢梭主张自主旋律优先。19世纪初,黑格尔认为和声与旋律“是一个紧凑的整体,一个的变化必然涉及另一个的变化”。对于声学家亥姆霍兹来说,旋律是音乐中运动的化身,“以这样一种方式表达,使听众可以很容易地欣赏即时感知的运动特征”。③从《新格罗夫音乐与音乐家辞典》中对于旋律的释义可以发现,音乐界对于旋律的是具有开放性的,在不同的时期,人们对于旋律的理解也差异。正是基于这样的视角,《涅槃》中使用旋律作为音乐主要因素来进行创作。与传统意义上单线条的旋律意义不同的是,作曲家通过解构和重构的方式构建出或复调式或和鸣式的音响化旋律。这样的创作出发点也最终导致了整部作品音乐语言上的独特性。整部作品以四个旋律素材为核心构成,这四个旋律素材从构成方式和材料运用的角度来看互为独立,但其音乐语言的艺术内核却是相互关联且统一的。这四个旋律材料分是:1.以模仿藏族传统乐器铜钦,由四度与二度音程叠置构成具有动态音高特性的旋律素材;2.由单一音高通过变化装饰构成的旋律素材;3.由十二音音高通过纵向分布构成具有和声性特征的旋律素材;4.由作曲家根据意象中藏族民歌样式而创作的民歌旋律素材。

在模仿藏族传统乐器铜钦的旋律中,通过长号与大号声部以复杂密集式的节奏对位形成支声性织体,以模仿铜钦吹奏时的音响特征。虽然以多声部方式呈现,但由于其音区和音高的相对集中和固定,在实际听觉上构成了单一化旋律线条的音响特征。音高上,该旋律主要围绕四、五度音程展开,并以二度音程(大二度、小二度以及1/4音的二度)游弋的方式模仿铜钦实际演奏中动态化的音响。在音色上,由木管组和铜管组的低音乐器构成混合音色搭配来构建出一个具有强烈冲击力的旋律音响旋律。

由单一音变化装饰的旋律素材中,旋律围绕A、#A和B三个单音展开,并伴随着四度与二度的装饰,以通常意义的微观材料在横向上形成点描式的织体特征,同时在纵向上形成块状的和声音响,音色上主要由木管组单一音色构成块状音响的旋律。

作品中十二音的旋律形态是由弦乐来完成的,出现于作品的第三个部分。整个弦乐组以十二音音高关系从纵向上构成三组高叠和弦,以四分音符的单一化节奏形态展示,通过声部的不断叠加和音区的扩大构成“音墙”式的音响旋律,与作品中其他复杂节奏形态形成对比。

藏族民歌旋律材料出现在作品的第三部分,其主要特征为四度、五度上行音程和快速流动具有装饰意义的旋律线条,以及相对自由的节奏形态构成。以半音化游弋的方式形成游弋化的动态音响旋律,同时由木管组单一音色以多声部的支声形态呈现。

(二)风格的主客位

从作品中的四个旋律材料的风格来看,可以分为客观再现风格和主观表现风格两类。其中铜钦旋律(材料A④)和藏族民歌旋律(材料D)属于前者,而单一音旋律(材料B)和弦乐十二音旋律材料(材料C)属于后者。

1、客观再现风格

作品中所涉及的铜钦是一种藏族宗教仪式中使用的乐器,藏文史书《贤者喜宴》记载,公元1042年,古印度佛教高僧阿底峡到访西藏布让(今阿里普兰县),尊者强曲韦用盛大的仪式进行迎接,为欢迎专门制作了过去从未见过的黄铜号,并且在阿里普兰湟吾拉山上迎请阿底峡时首次奏响。⑤铜钦的“铜”字藏文中原意为海螺,亦指号或号角,“钦”藏文意为“大”,铜钦意为大号,是藏传佛教寺院乐队中的主要乐器之一。铜钦一般是两支一起吹奏,因为筒钦多需要演奏长音,两位乐手通过交换换气的方式,使其能够持续不间断地发声。此外,虽然两件乐器吹奏的是同样的音位,但在实际声响中会出现微小的音高偏差,从而形成支声关系。铜钦吹奏的基本音有高、中、低三个,低音称之为“朵尔”,中音称为“雄”,高音称“蒂尔”,朵尔与雄之间的音程关系为纯八度,雄与蒂尔之间为纯五度,整体上是依照泛音原理发声的。虽然铜钦只有三个基本音高,但由于其形制庞大,声音低沉浑厚,在音响上具有复杂而丰富的谐波共鸣。

作品中出现的藏族民歌旋律并不来自西藏某一特定民间歌曲,而是作曲家通过自身对藏族文化的体悟而编创再造的,其旋律特点与藏族民歌中的山歌风格相似。藏族山歌是人们在山间田野自由歌唱,抒发情怀的歌曲,藏语称之为“鲁”,其具有高亢悠长,音域宽广,节奏自由的风格特点。山歌演唱以独唱为主,偶尔有二人重唱的形式。旋律基本以五声性调式音阶为基础,虽然也有采用六声和七声音阶的,但五声性是这类歌曲的主要特征。在演唱时,演唱者使用气息快速冲击喉部产生颤动而发出称为“缜固”的装饰音。“缜固”藏语意为嗓音的转换变化,是藏族古老民间唱法中广为运用的一种风格性演唱技巧。萨迦派高僧萨迦班智达·贡噶坚赞于1216年(藏历第四绕㢠火鼠年)撰写的《乐论》中,把“缜固”称为“转换变化音”。⑥作曲家采用“模仿”式的旋律创作方式使得作品中的这首民歌旋律既具有藏族民间音乐文化的基本特性,同时也融入了作曲家自己的音乐语言。

2、主观表现风格

结合单一音旋律(材料B)在作品中的结构作用以及其形态特征,笔者认为,其在作品中是铜钦旋律材料的派生,作曲家以装饰性的点描织体与持续的长音构建出的静态音响是铜钦在复杂泛音缠绕之后的音响收缩,如同作曲家在接收到客观外在的铜钦音响之后通过自我内心转换生成的主观音响表现结果,是对铜钦音响的主观延伸。

而弦乐十二音旋律(材料C)在风格上,与其他三个旋律材料有着明显的区别。虽然在纵向通过十二音的密集高叠和弦形成模糊浑浊的音响状态,但横向上以随机化的序列组织关系形成相对固定的音响形态,并且在作品中使用很弱的力度以主观表现风格式喃喃自语般的静态形象出现,通过节奏、音区和声部叠加的变化构成材料的张力和发展。

作曲家选择具有宗教意义的铜钦旋律,具有藏民族特点的民歌以及代表西方现代音乐特质的十二音旋律技法,体现了作曲家站在西方与东方、传统与现代交汇点上对音乐创作的思考。结合作品的创作背景和文化语境来看,作品中旋律材料之间是具有关联性的。作品中铜钦直击人心的呈现方式,像对世人警示,天籁般藏族民歌以对位的方式不断环绕重复,如同天空飘荡的远古回声,而十二音的旋律如同喃喃自语,来自对灵魂深处的追问。在整部作品中相互以交替起伏的形态构成了巨大张力,这种张力与西方音乐强调的“戏剧冲突”式不同,更像是作曲家内心语言的自然流淌,一次次的扩展收缩如同一次次的自我审视,并希望通过这样的方式进行自由的音乐表达。

二、织体中的有序循环与无序组合

有序和无序是描述系统内部状态、客观事物内部各要素以及客观事物之间关系的范畴。有序指系统的组成元素、事物内部诸要素或事物之间的有规则的排列、组合、运动和转化,含结构有序与运动有序;无序则相反,指事物内部诸要素或事物之间、系统内部组成元素之间混乱而无规则的组合、运动和转化,含结构无序和运动无序。有序和无序是事物存在的两种情形,二者的差异是相对的,世间没有绝对的有序和无序,在有序的事物中存在着破坏其有规则的排列或运动过程的因素,无序的事物中总是包含有有序的因素。⑦整部作品在微观的节奏、时值、序列、重复手法上既存在有序的关系,同时也包含了无序的组合,并且这两者时常以并置的方式形成交融。这不仅体现作曲家的艺术审美,同时也是他对于有序与无序、理性与感性的辩证思考。

(一)木管组有序的时值循环

该谱例为作品第二部分(36-45小节)的木管声部。木管组中高音乐器以五个拍子为一个呼吸单位,进入有序的循环关系之中。虽然音乐通过不断的密集化和对位的手法强化张力,但在音乐呼吸的“时值”上一直保持以五个拍子作为一个有序循环的结构进行延续。与此同时,弦乐组以三个拍子为一个循环单位采用对位的方式形成有序的同步。在该片段中,作曲家将单音化的旋律思维扩展为具有通常意义的微观材料,并弥漫在游弋的声音相位之间,将通常意义的微观材料化为“有机”的音响元素融入整体音响之中,并以有序的方式进行组合排列,这种方式在整部作品中屡见不鲜。

(二)铜管组无序的节奏组合

作曲家对整部作品中的铜管声部以模仿藏族传统乐器——铜钦作为主要织体形态,大篇幅地以一种近似自由化的方式进行写作。整个织体形态以支声复调的模式为基础,围绕三连音、十六分音和五连音三种基本节奏型构成,并且在旋律的横向进行中几乎很难找到完全相同的两组节奏形态。笔者认为,作曲家是基于三种基本节奏型进行自由的变形与组合,通过内心听觉对整个形态音响进行控制的。而这样的节奏无序化正是作曲家内心听觉中所真实追求的音响效果,从中也反映出作曲家对于铜钦这一具有特殊文化意义的乐器的认识和理解。

(三)有序与无序的结合

在作品的第三部分的第一段落中(62-90小节),弦乐组以材料C形成纵向十二音排列的和声化“旋律”,三组纵向和弦以随机序列的方式进行延伸。纵向上的理性设计与横向上的随机自由相结合构成了有序与无序的结合。虽然作曲家使用了十二音序列的写作手法,但与传统的序列写作是有所区别的,笔者认为,在这部作品中作曲家只是借用了序列写作的基本原则,但在实际运用中作曲家依然以遵循内心动律为原则,进行变化处理。

音乐创作中,重复手法既反映了音乐艺术对客观世界有序性内在关照,同时也是音乐艺术主观逻辑有序性的外在表征。作品中除了时值和序列中包含的重复因素之外,作曲家在旋律材料的延伸上也使用了重复的创作手法,但与传统重复手法所体现的逻辑有序性不同的是,作曲家以重复手法作为音乐延伸的外在表征,同时又以无序性的方式呈现。如作品中51-61小节小号声部,三只小号采用了随机截取重复发展的方式进行横向的延伸。

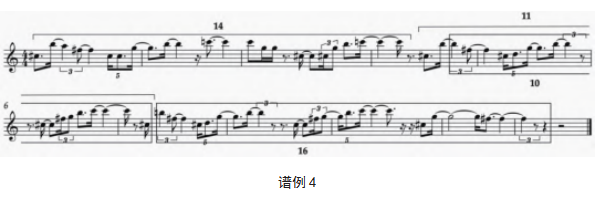

谱例4中,半括之间与方括之间是互为重复的关系。从中可以看出,旋律第一次延伸了十四拍(这段节拍为4/4拍),第十五拍开始旋律对前十一拍进行了重复,从谱例的第6小节的第二拍开始,是对第4小节的第三拍开始的旋律进行重复。每一次的“回头”都是以截取的方式构成,加之相互截取重复的时值和方式的随机性,笔者认为这种随机截取重复发展的方式是一种无序性的表现。

虽然有序可以代表作曲家的理性智慧,但无序更代表作曲家的灵性与天赋。整部作品中即存在条理清晰的有序设计,同时也存在着作曲家灵动挥洒的无序安排,这种安排在笔者看来既是对理性和感性之间的平衡追求,也是许舒亚创作思维的转变的一种表现。在许多作曲家以规则化和呈示化的范式性创作背景之下,笔者认为《涅槃》的创作手法是具有突破意识的。它当中既有职业作曲家所应有的规则性手法,也有作曲家希望打破音乐创作规则和范式的愿望。或许,在这部作品中那些“自由”和“无序”的手法正是对传统音乐创作中规则化的“反叛”,并希望通过“涅槃”式的觉悟,来唤醒自我内心诚实的声音,从而达到自由创作的彼岸。

结语

结合许舒亚的艺术经历,以及他早期作品《夕阳、水晶》(1992)和电子音乐作品《太一第2号》(1993)的成功,可谓是出道即巅峰。这些作品都反映出作曲家出众的创作才华,但同时,这些作品基本是以西方音乐语汇和创作思维为基础进行创作的。作为一名东方作曲家,中国作曲家,如何找到属于自己的音乐语言?笔者认为,是每一个作曲家都在孜孜不倦追求的目标。管弦乐《涅槃》(2000)体现了许舒亚在学习西方创作技法之后对自己民族音乐底蕴的探索,同时也是对西方作曲技法和规则的重新审视。作品中对旋律意义的思考,对结构张力的运用以及对织体材料对位关系的延展手法等方面,都表现出了作曲家对自我文化和个性语言表达的强烈愿望。如何在西方音乐创作思维下求新立异是这部作品所表现出来的艺术追求。在笔者看来,就音乐创作而言,每一位作曲家都在努力寻找自我的声音表达,这个寻找的过程中,作曲家们不断地实验、标新立异……,最终发现,或许唯有放下一切执念,抛弃一切束缚,进入涅槃才可如见真我。

通过对管弦乐《涅槃》粗浅的剖析,使笔者对这位中国作曲家有了更加深刻地认识,他在音乐创作上始终保持的热情、追求以及娴熟的技法令人钦佩不已。《涅槃》的成功源自许舒亚对音乐的情态、声态、音态、动态等方面都做到了传达自我与自信的音乐表达,任何技术技法的模仿都不适合形容它的存在。其音乐语言中对东西方文化的思考,对传统技法的继承以及作曲家独特的音乐语言都值得继续不断探究和学习。

注释:

①许舒亚(1961—),1983年毕业于上海音乐学院作曲指挥系,毕业后留校任教。1988年获法国外交部艺术奖学金,以中华人民共和国文化部中法文化交流安排赴巴黎深造。2008年回国并曾任上海音乐学院院长。

②许舒亚:2013北京国际作曲大师班——许舒亚讲座。

③斯坦利·萨迪,约翰·泰瑞尔.新格罗夫音乐与音乐家辞典[M].湖南文艺出版社,2012年,M-Melody-3.General concepts:3224.

④笔者按照作品中四个旋律材料的顺序将四个旋律材料分别命名为——材料A;材料B;材料C和材料D。

⑤巴俄·祖拉陈瓦.贤者喜宴(藏文)[M].民族出版社,1986:675.

⑥嘉雍群培.雪域乐学新论[M].中央民族大学出版社,2007:106.

⑦刘建明,王泰玄.宣传舆论学大辞典[M].经济日报出版社,1993:3.

参考文献

[1][日]平川彰,庄昆木译.《印度佛教史》[M].北京联合出版公司,2019(02):43.

[2]李京键.许舒亚管弦乐《涅槃》中的旋律线条研究[J].中国音乐,2016,(02):170-179.

[3]觉嘎.西藏传统音乐的结构形态研究[M].中国藏学出版社,2021.

[4]田维明.浅谈二十世纪音乐的“有序”与“无序”[J].天津音乐学院学报,2001,(02):34-37.

[5]李心峰.《艺术类型学》[M].生活·读书·新知三联书店,2013.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/79080.html