摘要:《乌苏里船歌》原本为我国赫哲族的民歌,有着浓郁的民族风格,后被改编为钢琴作品,体现出钢琴艺术的民族化发展。文章简要分析钢琴作品《乌苏里船歌》的素材来源与音乐结构,论述此部钢琴作品的艺术特色。指出在演奏时需要突出钢琴作品《乌苏里船歌》的民族性,注重演奏技巧的灵活运用,把控好触键力度与速度,并且合理运用踏板,以此生动诠释此部钢琴作品的民族风情与独特魅力。

关键词:钢琴作品,《乌苏里船歌》,艺术特色,音乐结构

我国是地域辽阔的多民族国家,不同民族地区的特色自然风貌、独特的生活习俗孕育了不同的民族文化。赫哲族是我国北方一个历史悠久的渔猎民族,长期以狩猎、捕鱼为生的劳动生产方式造就了赫哲族人民对自然的敬畏与热爱之情,赫哲族人民也将自己的劳动生产经验,感悟以及对自然万物的观念等融入民歌当中,以悠扬灵动的歌声歌颂自然,传递情感。赫哲族民歌浓厚的生活气息,鲜明的特色为钢琴作曲家们提供了丰富的灵感,《乌苏里船歌》便是由赫哲族民歌改编而来的钢琴作品,以西洋乐器诠释赫哲族民歌,赋予赫哲族民歌以更为丰富的呈现方式,展现淳朴自然的赫哲族人民的生活。

一、钢琴作品《乌苏里船歌》的素材来源

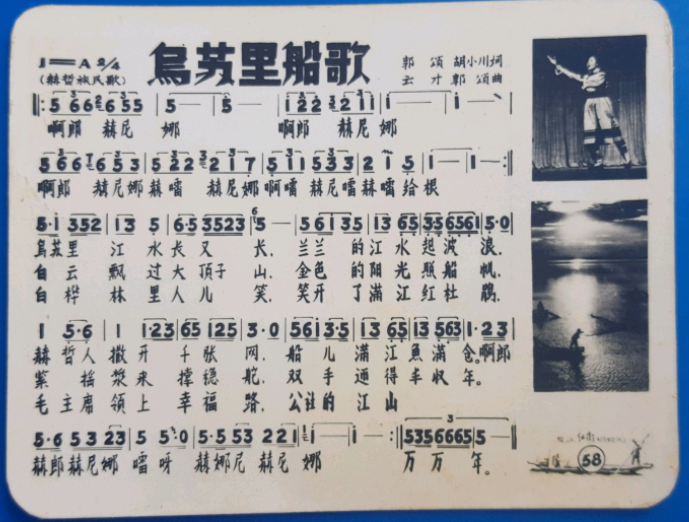

《乌苏里船歌》是由郭颂、胡小石作词,郭颂、汪云才作曲的歌曲,乐曲由赫哲族民歌曲调改编而来。赫哲族称其民歌为“嫁令阔”,意思是小曲,小调。这些民歌源于赫哲族的生产生活,与赫哲族人民的宗教信仰、民俗活动等有着密不可分的关系。赫哲族民歌题材丰富,内容充实,有对自然美景的描绘与赞颂,有对美好爱情的向往,也有对渔猎生产经验的总结凝练,在形式上表现为历史性的古歌,以神话故事、赫哲族的民族起源等为内容;生活中的风俗歌,在赫哲族民歌中的占比较大,集中反映了赫哲族的民俗风情、家乡的自然美景,并且在歌词与曲调上相对自由。赫哲族生活中的风俗歌流行下来的较多,如《松花江相会情歌》,《想情郎》,《思恋调》等;回忆性的倾诉歌,或痛说苦难历史,或抨击日寇罪行,此类民歌的曲调悠扬缓慢,如泣如诉,表达出赫哲族人民对侵略者的痛恨;新生活的赞美歌,产生于新中国成立以后,富有时代性。

歌曲《乌苏里船歌》根据赫哲族民歌作曲填词,借鉴了赫哲族民歌《想情郎》《狩猎的哥哥回来了》,通过艺术再创作完成此部作品,歌曲中对衬词的运用,旋律写作等都极富赫哲族民歌的特点,有着“歌在船头,唱在浪中”的韵味。钢琴作品《乌苏里船歌》以同名歌曲《乌苏里船歌》为基础,略微改动了原曲的章节,由于是由声乐作品构思改编而来,所以为演奏者提供了更加充足的技能发挥空间。但原歌曲通过歌词生动描绘了赫哲族人民世代居住地的自然风光与美好画面,如“白云飘过大顶子山,金色的阳光照船帆,紧摇桨来掌稳舵,双手赢得丰收年”,画面感十足并且注重对细节的刻画,这也对此部钢琴作品的演奏诠释提出了更高的标准,需要演奏者用钢琴模拟民族器乐的声音,通过技巧的运用,速度、力度等的变化描绘和画面,体现出作品内的自然风情与真情流露[1]。

二、钢琴作品《乌苏里船歌》的音乐结构

音乐结构是创作者音乐构思的外在化体现,是乐曲进行、旋律发展的基本框架。分析一部音乐作品,诠释演绎音乐作品都需要从把握其音乐结构开始,在音乐的基本框架之内进一步探索音乐中所包含的情绪情感,展现的音乐创作方法。钢琴作品《乌苏里船歌》继承了赫哲族民歌的固有特色,充满着诗情画意,展现出赫哲族人民热情爽朗的民族性格,旋律中饱含深情。从音乐结构上来看,此部钢琴作品共包含三个部分,篇幅较为短小但内容丰富、情感充实。第一部分为引子,包含七个小节,速度为自由的散板。在引子部分的前两个小节中出现了三连音,这样的写作方式可以模仿出赫哲族人民对唱的场景,在高声歌唱中引出第一次主题。随后提高旋律声部,主题第二次出现,与第一次相比充满了确定性与力量感,情绪情感更为饱满。创作者将自己精巧的构思融入引子部分的和声当中,综合运用了西方音乐的创作技法与中国民族调式,采用特殊的处理方式淡化和声功能,改变了西方传统音乐中和声的编配方式,更加突出中国音乐文化的独有色彩,仿佛赫哲族人民划着小船在两岸高声呼喊。第二部分为此部钢琴作品的主体部分,也是乐曲的高潮部分,速度为行板,旋律悠扬舒缓,如同宁静的水面上波光粼粼,赫哲族人民坐在小船上静静地欣赏着家乡的自然美景。不仅如此,第二部分的曲调十分细腻轻盈,节奏舒缓,给人以柔和宁静之感。左手的伴奏声部出现了同音反复,逐渐加宽的音域,四五度音程的叠置,钢琴的弱奏,让人沉浸在美好的景色当中。随着旋律的进行,乐曲进入了高潮部分,节奏变换伸缩加大,与前半部分形成了鲜明的对比,钢琴的广阔音域、多变的音色增强了乐曲的歌唱性,让人不由得随之哼唱。第三部分为乐曲的尾声部分,音调升高,情绪回归平静,劳作一天的赫哲族人民乘坐小船缓缓归来,用歌声表达着满载而归的喜悦[2]。

三、钢琴作品《乌苏里船歌》的艺术特色

《乌苏里船歌》是以钢琴这种西洋乐器诠释中国传统民歌的音乐作品,其艺术特色集中体现在两大方面:

一是强烈的民族性。从此部钢琴作品的题材选取与素材来源来看,创作者借鉴了赫哲族的民间曲调,保留了赫哲族民歌中富有民族性的音乐元素,改编后的作品继承了赫哲族民歌的调式,旋律的主次十分清晰,以一个固定的主旋律以及多个和声共同构成音乐线条,这一点与西方音乐有着较为明显的区别。清晰的主旋律让人在聆听此部钢琴曲时能够快速联想到富有民族韵味的赫哲族民歌,创作者通过对写作手法的巧妙运用,使乐曲的旋律听起来既熟悉又新奇,并且清晰的主旋律有助于情感的表达与情绪的宣泄,以直抒胸臆的方式表现出对赫哲族人民勤劳朴实品质的赞颂,抒发了对赫哲族民歌文化的热爱之情。

二是中西方音乐文化碰撞融合所产生的独特之美。钢琴作为西方乐器的代表,在西方音乐中占据重要的地位。作曲家创作此部作品的要义在于用西洋乐器诠释中国民族民间音乐,将中国民族民间音乐推向更加广阔的艺术舞台。因此,创作者在创作此部钢琴曲时对西方音乐文化兼容并蓄,采用了中西合璧的方式赋予此部钢琴作品以传统韵味与时尚气息。此部钢琴作品突出了钢琴演奏技巧,如引子部分的三连音、装饰音与琶音演奏,双音的旋律性表现,复调旋律的演奏,连续八度的演奏等,通过对钢琴演奏技巧的运用体现出钢琴这种西洋乐器音色多变的特点。不仅如此,创作者在和声编配、复调创作等方面也综合运用了中西方音乐元素、音乐语汇,中西方音乐艺术的碰撞使得此部钢琴作品引人入胜[3]。

四、钢琴作品《乌苏里船歌》的演奏分析

(一)突出乐曲的民族性

民族性是钢琴作品《乌苏里船歌》最为鲜明的艺术特色之一,为了更好地诠释此部钢琴作品,演奏者需要从作品分析入手,把握好最具民族特色的乐段与乐句,理解创作者的意图,并融入自己的演奏技巧。例如乐曲的引子部分为散板,但和声部分运用了平行八度音程,这样大胆创新的改编方式不仅体现出创作者高超娴熟的作曲技艺,而且能够体现出我国固有的美学思想—追求意境的营造,平行八度的和声既能够体现出乐曲的旋律美,又能够生动描绘出原歌曲所营造的意境,用钢琴音乐语汇代替原歌曲中的歌词,增强音乐的画面感,将赫哲族人民世代居住的家乡美景画卷在欣赏者面前展开。所以在演奏引子部分时要控制好音量与音色,声音由远及近传来,仿佛赫哲族人民划着小船从远方驶来。同时要以钢琴之声模拟赫哲族人民的高声歌唱,体现出此部钢琴作品的民族韵味。此外,此部钢琴作品的第32小节之后,创作者采用了具有民族特色的复调写作手法,旋律在高声部与低声部进行,音响效果丰富且层次分明,演奏该部分时需要注意旋律从左手转变为右手,注重情感与演奏技巧的相互融合,想象自己置身于水面之上,随着情感的变化而调整钢琴演奏。进入第44小节后左手弹奏的力度减弱,突出右手旋律,而在演奏第45小节时左右手弹奏的力度增强,通过前后的对比表现出情绪情感的层层递进,逐渐增强钢琴演奏的气势,让音响效果更加强烈,从而将乐曲推向高潮[4]。

(二)演奏技巧的灵活运用

钢琴作品《乌苏里船歌》的演奏需要演奏者具备扎实的基本功,能够灵活运用钢琴演奏技巧以突出作品的民族风格与艺术特色。

一是三连音与装饰音的演奏。出现在乐曲第一小节中的三连音与装饰音主要起到突出节奏的作用,演奏时综合考虑原歌曲的歌词内容与意境,以及此部钢琴作品的情感基调,可以采用较为自由的方法处理装饰音与三连音,并且要把握好三连音的节奏,这样可以让三连音更加轻巧灵动。

二是琶音的演奏。此部钢琴作品引子部分的琶音出现在三连音之后,琶音所打造的独特音响仿佛江面上的歌声从江的两岸传来,有着如同回声一般的空灵感与层次感,引发人们无限的遐想,带给人们以丰富的审美体验。此部钢琴作品中的琶音演奏要求音色丰富多变,或是清脆,或是柔和婉转,如同江面上的薄雾一般增强朦胧感与神秘感。演奏引子部分的琶音时需要把握好速度与力度,在速度上慢进快出,每个手指都需要保持独立性与灵活性,手指在琴键上快速跑动,轻盈且富有弹性地触键,演奏出连串密集的琶音。力度则随着音调的升高而逐渐加快,左右手保持默契的配合,用手腕的移动来带动手指的动作,在双手交替的过程中要避免弹错音,防止出现噪音,保证音质纯净通透。

三是双音的旋律性表现。在此部钢琴作品的引子部分出现了两处双音音程,在演奏时需要保证连贯性,突出上方声部。同时,双音演奏时触键技巧十分重要,可以采用贴键演奏方式,通过指尖触键以减小手指与琴键的接触面积,下键快速、准确且结实有力,利用手指的自然弹性平稳地横向移动,让演奏更加灵活自然。

四是复调旋律的演奏。在钢琴作品《乌苏里船歌》中,创作者通过采用复调写作手法以突出乐曲的民族性,实现了中西方作曲技巧的融合,因此,此部作品中复调旋律的演奏对演奏者的处理方式提出了更高的要求。在演奏时需要保证主旋律清晰,适度减弱其他的伴奏声部,突出每个声部在音响上的对比。在演奏中需要发挥自身的内心听觉,仔细辨别双手音色在明暗上的细微差距,控制好左右手的音色与音量,以此取得更好的演奏效果。

五是连续八度的演奏。连续八度的行进主要出现在此部作品的尾声部分,具有抒发真挚情感的作用。演奏时左右手都需要连续八度地连续进行,保持正确的演奏姿势与手型,手腕与手臂尽量平行,肩膀部分固定不动,手掌撑开,以1指与5指做支点,手指向内回勾,为弹奏提供一个稳定的框架。同时调动大臂的力量,将大臂的力量传递给小臂,由小臂带动手腕并将力量传递给手指,用指尖触键,适度增强下键的力度,弹奏出浑厚饱满的声音[5]。

(三)合理运用踏板

在钢琴演奏中,踏板的运用技巧与双手弹奏技巧同等重要,踏板的运用既是一项技术,又是一门艺术,可以起到延续主音,让音色更加清透,增强音响效果等重要作用。正如钢琴家安东•鲁宾斯坦所说:“踏板是钢琴的灵魂”,在钢琴演奏中合理地运用踏板有助于音乐内涵的表达,丰富音乐的色彩,但错误的踏板运用会使钢琴演奏的艺术效果大打折扣。钢琴演奏中的踏板主要包括右踏板,中踏板与左踏板。其中右踏板亦被称为延音踏板,踩下右踏板后,原本压在琴弦上的制音器抬起,伴随着双手的弹奏与手指的触键,琴弦振动发声,由于没有了制音器的压制,琴弦的振动将更加持续,所演奏的音也会延续到琴弦振动自然停止。抬起右踏板后,制音器会压制琴弦的振动,音响也会快速消失;中踏板亦被称为弱音踏板或保留音踏板,踩下中踏板后所奏出的音得到保持;左踏板亦被称为柔音踏板,左脚踩下踏板后击弦机发生横向移动,由原本的三根弦振动变为两根弦或一根弦的振动,以此起到减弱音量的作用。

钢琴作品《乌苏里船歌》中标记踏板的地方不多,但这并不意味着在演奏时不需要使用踏板,而是创作者给演奏者留出了充足的自由发挥空间,演奏者需要根据作品的意境、所想要表达的音乐内涵以及情感、情绪等灵活且合理地使用踏板。例如在演奏引子部分的三连音时,在装饰音后的三连音的末尾拍使用右踏板,让琴弦充分振动,将音响拉长,让音更加持续,可以让三连音更加精巧别致。再如,在琶音演奏时也可以根据自己的感受与体验使用踏板,进一步突出、强调主音,让琶音的演奏更有颗粒感,强化音乐的歌唱性。

结语

《乌苏里船歌》是由赫哲族民歌,同名歌曲改编而来的钢琴作品,大量运用了赫哲族民间曲调与民歌音乐元素,对原歌曲的章节进行了改造,融入了西方音乐作曲技法,突出了钢琴音域宽广、音色多变的特点,有着强烈的民族性以及中西方音乐文化碰撞所产生的独特美感。此部钢琴作品在结构、节奏等方面较为自由,给演奏者留出了充足的发挥空间,但也对演奏者的基本功、音乐审美力等提出了更高的要求,在演奏时需要突出此部钢琴作品的民族风格,综合运用三连音与装饰音、琶音、双音等演奏技巧,注重踏板的合理运用,重视情感的融入,生动演绎赫哲族人民渔猎的场景,描绘出赫哲族人民家乡的自然美景。

参考文献

[1]王汝彤,聂娜.钢琴作品《乌苏里船歌》的创作与演奏分析[J].戏剧之家,2021,(30):99-100.

[2]凌楠茜.《乌苏里船歌》乐曲分析[J].艺术品鉴,2021,(23):175-176.

[3]刘国梁.钢琴作品《乌苏里船歌》的创作与演奏分析[J].黄河之声,2020,(07):56.

[4]王翊卓.论《乌苏里船歌》的音乐特性和演唱技巧[J].北方音乐,2019,(05):79-81.

[5]肖殿昌,柳菲絮.唱响新时代“乌苏里船歌”[J].党的生活(黑龙江),2021,(09):36-37.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/79058.html