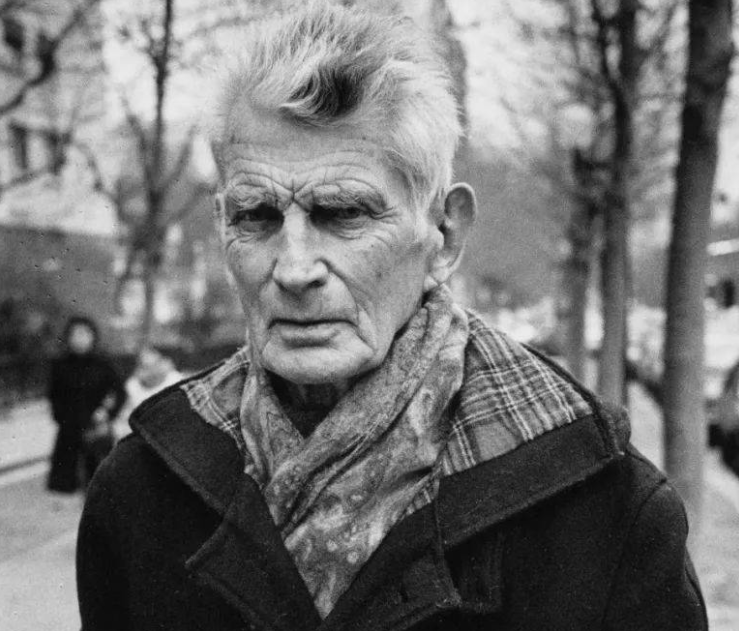

贝克特作为荒诞派戏剧的领军人物,其扛鼎之作《等待戈多》奠定了荒诞戏剧流派的基石。该作品对传统戏剧的叙事手法与理性逻辑进行了大胆的挑战与颠覆,向观众展现了一个荒诞且离奇的世界。在剧中,贝克特巧妙地运用了荒诞的艺术手法,生动描绘了两个流浪者在无尽的等待中循环往复,且这种等待似乎永无止境。荒诞的情境背后,实则是对生活荒谬性的深刻揭示,以及对人类存在所伴随痛苦的探讨。《等待戈多》如同一面镜子,映射出当时社会中人们普遍的精神状态,即在漫长的等待与不断的失望之间徘徊,深感苦闷与迷茫。

一、荒诞艺术概述

荒诞艺术是一种探索现实和虚幻之间边界的艺术形式,采用非传统的方式表现世界,突破常规的逻辑和理性,以荒诞、离奇甚至矛盾的手法来揭示现实世界的荒谬性和存在的无常。此种艺术形式起源于20世纪初的欧洲,特别是受到达达主义和超现实主义运动的影响。对荒诞艺术的特点而言,主要涉及以下几个方面:第一,逻辑与理性的颠覆。荒诞艺术抛弃了合理的正常人的逻辑、情节的正规和语言使用的准确,而使用颠三倒四的对话、支离破碎的情节、奇形怪状的人物形象和混乱荒唐的思维逻辑来表达。第二,对现实的讽刺与批判。荒诞艺术凭借夸张、反讽和黑色幽默等手法,揭示出现实世界的荒谬性和存在的无常,试图通过艺术形式的扭曲和变异,呈现出一个相对真实世界之外的存在。第三,多样性与复杂性的展现。荒诞艺术家试图通过颠覆传统的艺术规范和语法结构来破除对现实的局限,从而展现出世界的多样性和复杂性,并且不仅体现在作品的主题和风格上,还体现在艺术家对材料和技法的选择上。荒诞艺术的意义在于它打破了人们对现实的固有认识和逻辑,激发了观者的思考和想象力,通过对常识的颠覆和语义的扭曲,探寻人类存在的真相和本质。同时,它也展现了现实与梦幻、意识与无意识之间的边界模糊和相互渗透。在当代社会中,荒诞艺术仍然有着重要的地位和作用,为人们提供了一种独特的视角来审视和理解现实世界。

二、《等待戈多》的创作背景

贝克特在青年时期便踏入了文学创作领域,当时他对现实主义文学十分感兴趣。随后,受到了乔伊斯意识流写作风格的影响,并在他的文学作品中留下了深刻的烙印。进入20世纪50年代后,贝克特将创作焦点从小说转向了戏剧领域,其杰作《等待戈多》的首演在社会上激起了广泛的讨论,虽然遭受了一些批评,但历经20多年的时间沉淀后,逐渐赢得了广泛的赞誉。贝克特亲身经历了两次世界大战的浩劫,对战争给人类带来的深重苦难有着深刻理解。特别是第二次世界大战的惨烈程度,使得繁荣的欧洲迅速沦为破败之地,城市变为废墟,满目疮痍,人民流离失所,无家可归。战争造成的创伤无处不在,家园被破坏,粮食减产,人民生活在极度的困顿之中。在此背景下,《等待戈多》这部表面看似荒诞的戏剧作品,实际上蕴含了深刻的哲理思考,体现了对人类生存现状的深切关注和反思。尽管舞台布置简陋,人物行为显得荒诞,但戈多这一概念仍然象征着人类对未来的希望,成为人们在绝境中寻求生存意义的救命稻草,深刻反映了贝克特存在主义哲学的核心理念。

另外,贝克特的生活因兄长弗兰克的逝世而沉浸在深切的哀伤之中,使得时光的流转于他而言变得尤为艰难。在致情人米切尔的书信中,他这样写道:“即便是坐立不安地等待,也未尝不是件益事,就如同被禁锢在座椅上静待时光流转。”正因如此,在《等待戈多》中,爱斯特拉冈与弗拉季米尔能够彼此扶持,共同度过漫长的等待时光,并成为他们的一种慰藉,使之在严酷的环境中依然怀揣希望,展现了人类与生活之间的紧密联系。该作品借助诙谐的演绎与寓言般的叙述来阐释对生活的独到见解,同时巧妙地避开了幽默演绎可能带来的感伤情绪以及寓言可能带来的过度道德说教。深入剖析《等待戈多》,每个人都能在其中寻找到自己内心的戈多——那个始终潜藏在我们内心深处、为我们带来希望的存在。对历经战争洗礼的人们而言,戈多不仅代表着希望,更是一种心灵的慰藉,一旦寻得戈多,他们便不再感到孤单与迷茫。

三、《等待戈多》的荒诞艺术分析

(一)剧情中蕴含的荒诞艺术

《等待戈多》的剧情充满了荒诞元素,打破了传统戏剧的常规,以非传统的方式展现了戏剧的冲突与情节。首先,这部戏剧缺乏传统意义上的戏剧冲突和完整情节。通常情况下,戏剧冲突是推动剧情发展的关键要素,然而在《等待戈多》中,观众却找不到明确的冲突点。剧情几乎没有实质性的发展,两个主要人物一直等待着一个从未出现的人物“戈多”,而他们的等待并未带来任何明显的改变或结果。此种缺乏冲突的剧情设置,是对传统戏剧冲突理论的颠覆,展现了荒诞艺术在剧情构造上的独特性。其次,该剧的时间处理也体现了荒诞艺术的特点。在剧中,时间并不是线性前进的,而是呈现出一种周而复始、不断重复的状态。爱斯特拉冈和弗拉季米尔在等待中度过了一天又一天,然而每一天都像是前一天的重复,没有新的进展和变化。通过这种时间的处理方式,强调了生活的单调乏味和荒诞性,使观众感受到时间的停滞和无尽等待的无奈。

(二)人物中蕴含的荒诞艺术

《等待戈多》中的人物形象也充满了荒诞色彩,剧中人物的性格特征并不鲜明,甚至可以说他们的性格是破碎的、缺乏个性的,不会进行深入的思维活动,更像是由外部力量操控的木偶。例如,爱斯特拉冈和弗拉季米尔虽然有自己的名字,但其言行举止却显得非常机械化,缺乏内在的逻辑深度,观众很难从他们的对话和行为中洞察其真实的内心世界,使得角色形象更加抽象,好似他们仅仅是某种理念或符号的代表,而非活生生的个体。更为有趣的是,剧中的角色甚至具有一种奇特的互换性。由于爱斯特拉冈和弗拉季米尔在剧中的表现和语言高度相似,他们的角色定位并不明确,模糊性使得两者在剧中的位置可以轻易互换,而剧情的发展并不会因此受到任何影响。凭借角色互换性的设计,进一步淡化了人物的个性特点,让他们更像是荒诞元素的汇聚,而非传统意义上的丰满角色,增强了剧情的荒诞感,让观众在领略人物荒诞一面的同时,也能对荒诞艺术有更加深刻的认识和体验。

(三)语言中蕴含的荒诞艺术

在《等待戈多》中,语言的运用达到了荒诞的极致。剧中人物的对话常常显得荒诞离奇,毫无逻辑性可言,甚至出现了支离破碎、语无伦次、自相矛盾的情况,既无法清晰地反映出人物的个性特征,也无法有效地实现人物之间的沟通交流。以剧中的对话为例,即爱斯特拉岗:“我刚才问了你一个问题。”弗拉季米尔:“啊?”爱斯特拉岗:“你回答了没有?”弗拉季米尔:“胡萝卜的滋味怎样?”爱斯特拉岗:“就是胡萝卜的滋味。”这种看似琐碎的对话,在贝克特的笔下,深刻地展现了角色的精神状态。虽然对话初听平淡无奇,但深入探究,却揭示了角色个性的缺失。他们借助琐碎话题来打发时间,用空洞的言辞来掩饰内心的空虚感。其言语的荒诞性反映了行为的无效性,而这些行为更进一步凸显了他们精神上的困扰和几近崩溃的边缘。爱斯特拉岗费力地尝试脱掉靴子,而弗拉季米尔则反复地摘下帽子,仔细查看内衬,轻抚之后重新戴上。这些看似无意义的举动,实际上暴露了两人精神上的沉重压力和几近崩溃的状态。他们整日碌碌无为,唯一的生活目标就是静待戈多的救赎,在无尽的等待中,始终处于一种徒劳的状态。通过构建这样一个荒诞的等待场景,作者旨在隐喻现代文明中的人类处境:如同这两位流浪者,人们在盲目的希望中生活,不停地等待着一个渺茫的希望,但最终往往不仅愿望落空,反而在等待的过程中失去了人生的方向感,最终在无尽的企盼中消磨生命,在失望中品尝生活的苦涩。然而,人类总是抱着明天会更好的信念,所以这种在痛苦中等待并怀抱希望的状态成了一个无法解脱的循环。此外,剧中长短句的结合使用也使得语言呈现出一种生动多姿但又荒诞的效果。长句和短句的交错使用,一方面增加了语言的节奏感和韵律美,另一方面强化了语言的荒诞性。在荒诞的语言风格推动下,为《等待戈多》这部剧作增添了更多的艺术魅力。

(四)舞台表演蕴含的荒诞艺术

首先,从舞台布景和道具来看,有意地简化了舞台元素,剥去了复杂的背景设置和繁多的道具,舞台布景相当模糊且简单,通常只有一条路、一棵树以及简单的道具,如靴子、帽子等,通过这种处理方式不仅凸显了戏剧的核心内容,还使得舞台表演更加具有象征意义和荒诞性。例如,那棵孤独的树和那条空旷的路都成为剧中人物等待戈多的场景,简洁的舞台布景使得观众的注意力更加集中于人物的动作和语言上,进而更加深刻地感受到荒诞艺术所带来的冲击。同时,剧中人物的动作也充满了荒诞性。他们的动作总是很快中止,构不成可以理解的行为模式,反而更像是木偶。重复和无聊的动作也是荒诞艺术的一种生动体现,它强调了生活的单调乏味和荒诞无聊的一面。例如,爱斯特拉冈和弗拉季米尔在剧中时常做出一些无意义且重复的动作,如脱靴子、戴帽子等,这些动作不仅无法推动剧情的发展,反而使得整个舞台表演更加荒诞离奇,为观众提供了一种全新的戏剧体验,让他们在欣赏剧作的同时也能深刻地感受到荒诞艺术的独特魅力。

四、结语

综上所述,在《等待戈多》这部作品中,荒诞不仅仅是表面上的离奇与不合逻辑,更是对生活本质的一种深刻揭示。从语言的破碎与自相矛盾,到舞台布景的简化与象征,再到人物行为的重复与无聊,每一个细节都充满了荒诞的元素,引人深思。《等待戈多》所展现的荒诞艺术,不仅挑战了传统戏剧的规范,更让人们重新审视生活的意义与价值。在这个充满不确定性和迷茫的世界里,人类常常像剧中的爱斯特拉冈和弗拉季米尔一样,于无尽的等待中寻找生活的方向和希望。而戈多,就像是一个永恒的谜,让人们在追寻中不断思考。

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/78730.html