SCI论文(www.lunwensci.com):

考古是用科学方法考证古代遗存;考古专题展则是通过展览的形式将考古发掘成果作为展览内容实现公众化传播。展陈设计作为艺术创作形式,将策展人理性化展览逻辑转化为三维空间内的设计语言,进而诠释展览的主题。前为内容,后为形式,二者相辅相成。本文以上海博物馆“实证中国——崧泽·良渚文明考古特展”为例,探讨如何将较为复杂枯燥的考古成果通过多样的展陈形式深入浅出地传达给观众,建立观众与展览间对话桥梁。

一、展览概况

“何以中国”文物考古大展系列作为“大博物馆计划”的重要组成部分,旨在向观众展示中华文明起源、发展和灿烂成就。“实证中国——崧泽·良渚文明考古特展”聚焦长江下游地区以崧泽、良渚文化为代表的中华文明。展览共分为序厅、古国文明、稻作文明、手工业文明、玉器文明、尾厅六个部分,分别从遗址、农业、手工业、宗教礼制四个维度介绍五千多年前长江下游这片土地上孕育的古老文明。

展览位于上海博物馆第一临展厅,建筑面积约870平方米。共展有来自全国19家博物馆和考古机构包括玉器、石器、陶器等在内的358件珍贵文物。

二、空间设计

本次展览依据展陈大纲,被合理划分为较为规整的四大主题展示空间,设计师采用“回”字形动线设计,引领观众按照策展人的叙事逻辑进行有序参观。展陈内容逻辑的严密性加上展厅空间划分的舒适性,为观众带来了更好的观展体验,同时有助于参观者理解展览内涵。

首先,博物馆的空间设计要围绕展陈内容,实现展陈内容与空间语言的统一。在布局时设计师需要充分研读大纲,建立与考古展览主题相符的空间结构与氛围,可以帮助参观者厘清展览脉络,了解展览内涵。本次展览的第一单元介绍了东山村、凌家滩、良渚古城、反山、福泉山、寺墩六个崧泽、良渚代表性的遗址,在空间布局上与展陈内容紧密结合,采用六边形相对闭合的空间,六个遗址出土文物分门别类各居于六边的延墙边柜里,六个重点文物采用中心柜展示方式置于空间的中心部位。这样的空间不仅让展览内容条理清晰地传达给观众,而且向心结构也给人带来崧泽、良渚远古时期礼制、王权的空间暗示。

其次,对空间设计而言,展厅空间布局的节奏韵律,起承转合是极为重要的。既要有热闹的场景,同样也要有静谧观展的区域,如此不仅可以避免观展的乏味枯燥,也可以满足不同人群的观展需求。展览的第二单元“稻作文明”不论在展品的陈列方式还是柜外的环境渲染上都热闹非凡,这部分应用了大量多媒体。一方面,以从文物上提取的动物刻画符为素材,以动画的方式投影在两侧边柜上方,凸显了崧泽、良渚时代人们的审美意趣;另一方面,采用地面多媒体追光复原施岙古稻田遗址中纵横交错的“井”字形结构(图1)。与第二展厅产生鲜明对比的是第四展厅的“玉为神驱”这一部分,因为展品以精美小巧玉器为主,设计上安排了相对独立的空间。柜内除了展品说明牌,背板上再无多余文字说明,以达到弱化背景突出文物的效果,提供了相对幽静的观展氛围,让观众摒弃一切外界干扰,静静体会文物背后崧泽、良渚时代人们宏大的天地宇宙观。

柜内展示空间也是展陈设计不可忽视的一部分,直接影响观众观看文物的舒适度。常规的柜内设计需要根据展陈大纲,同时兼顾科学性与艺术性,将柜内文物进行分类,组合化展示,然而柜内的艺术表达形式丰富多彩,需要根据文物的特性和展览叙事的节奏,再结合柜内空间和展厅环境的客观条件进行多角度考量,选取最利于展示效果的艺术表达方式。例如,在第二单元“狩猎畜养”部分展示了上海松江广富林遗址出土动物遗存,采用2厘米厚PVC板为材料,以线描插画的形式绘制展出动物象、水牛、虎、麋鹿等形象,再将对应部位的动物骨骼遗存采用金属爪件的形式固定(图2),这种柜内设计形式无须过多语言赘述便可生动形象地进行展品信息传达。

三、平面设计

展陈设计中平面设计总体而言都是将二维平面中的文字、色彩、图形、肌理材质等元素进行有序收集、精选、归纳、整合、重塑等完美交织,以及有机联系在一起,共同传达所要表达的主题思想和信息,并较为迅速地传递给每一位观众。以下将从色彩、图文、图案三个方面对本次展览进行解析,论证平面设计在博物馆展陈中的重要作用。

首先,色彩的选用要遵循色彩搭配规律,维系视觉上平衡的同时烘托展场氛围。色彩是一种比文字传达更有说服力的视觉语言,是传播情感和美感最为大众化的途径,也是展品与参观者沟通的有效途径。展厅明确以深灰色为主色调,分别搭配应用于四大主题展厅的单元说明,图文背板和重点展品区域。高明度小范围的橙色点缀在大面积深灰中,在给人带来强烈视觉冲击的同时也会中和色彩自身带有的攻击性属性,视觉上的平衡感由此达成。从色彩心理学角度蓝色会带来宁静的情感正好契合需要静谧参观环境的以玉器为主要展品的第四单元,而从展品的角度出发考量,为了凸显出玉质展品本身的光泽与肌理感,深蓝色的使用似乎也是不二之选。因此,在色彩的选用上考虑参观者感受的同时,也要围绕展品特质进行综合性思考。

其次,从文物中提取传统纹样为基础,构建视觉符号系统,强化观众集体记忆。视觉符号是一种十分原始但又直接的表达方式。而文物本身蕴含的纹样、图案、铭文都可以通过提取形成具有记忆点的视觉符号。在良渚文化中为大众熟知的便是“神人兽面纹”,因此,不论在海报、吊旗等主视觉设计还是展厅内图文设计上都采用了这个代表性纹样的线描稿作为装饰元素。崧泽时期的代表纹样选取了上海青浦出土的双层镂孔花瓣足陶壶上镂空几何纹样作为设计来源,通过简化的设计手段将其统一运用于中心展柜的装饰设计上。除此之外,第一单元将崧泽、良渚时代各式各样的鸟纹图像印于帏幔之上悬挂于中心柜上方,从而突出展现良渚先民尚鸟的这一文化现象。具有时代特征的符号在展厅中充分运用让展厅更具观赏性的同时也在深化观众关于展览内容的记忆,也让观众对本次展览有更深层次的理解。

最后,从图文排版角度出发要建立层级分明的版式系统,达到厘清逻辑架构、传达展品信息的目的。文字作为展览中信息传达最主要的手段,需要根据逻辑关系对版式、字符大小进行分级处理。本次展览按内容大致可以分为序言余音、部分说明、单元说明、组说明、补充说明图文版以及说明牌五个层级。以第一单元为例:古国文明这一部分下设崧泽、良渚两个单元,崧泽、良渚两单元分别下设东山村、凌家滩、良渚古城、反山、福泉山、寺墩六个遗址,相对应在版式设计、字体大小上也进行了区分处理。以此类推,不同单元相同层次的文字说明采用相同的版式,这样就建立起了统一且层级分明的版式系统,可以帮助观众清晰获取展览信息,以便深入理解展览内涵。

四、交互设计

随着信息技术的出现,多媒体的普及与发展不仅为丰富展陈形式提供了技术上的支持,而且为观众带来多角度、多感官的参观体验。在展陈设计时应注意激活公众的多感官参与,激发其多种情感或者思维的情感共振,改变以静态的陈列为主的传统单一模式,促进文化传播与弘扬。

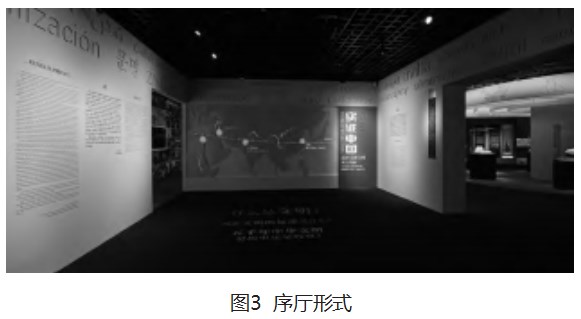

第一多媒体展项与静态辅助展品的结合运用可以让展览信息的传达更加全面、便捷、生动形象。例如序厅的形式设计将静止沙盘模型与动态的多媒体巧妙结合,准确表达了四大文明古国位置及长江下游早期文明区域示意(图3),让观众对本次展览的主旨有了宏观的了解。又如在第三部分琢石辨玉的互动展区选取了一件琮典型器作为复原互动展项,向人们细致地介绍了崧泽良渚时期包括切割、钻孔、抛光等在内制玉过程。此展项以原始部落场景为静态背景背投含有制玉工艺的动画,通过互动捕捉相机或雷达,让观众通过触摸的方式自主选择需要了解的制玉工艺。多媒体在展陈空间的运用不但弥补了常规图文版无法表达的信息内容也让增强了大众参与感。

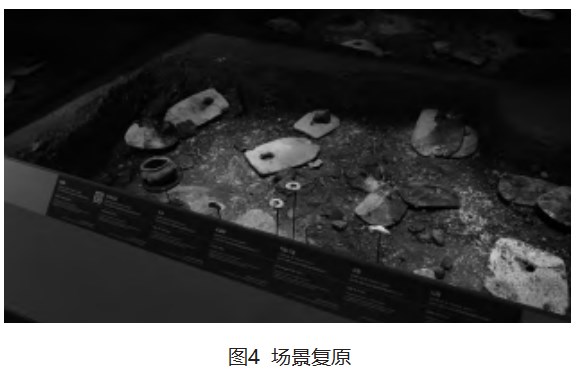

第二多媒体展项在柜内的运用,可以打造沉浸式观展氛围,增强游客参观体验。除去上文提到的多媒体沉浸复原施岙古稻田遗址“井”字形结构,在展览中还表现在第一部分凌家滩遗址展区,将柜内展示与投影展示结合重点阐述了关于崧泽遗址最新发掘人工建造的祭坛、大型氏族墓地以及祭祀坑、红烧土和积石圈等重要遗迹。通过场景复原的形式呈现出沉浸式的柜内环境,加上多媒体火光特效,再通过金属支架将遗址内发掘的玉礼器、石器、陶器挑出展示(图4),在凸显文物的同时也可以让观众身临其境地感受到崧泽先民的祭祀场景。

五、结语

博物馆展览是传递知识与文化的重要媒介,文物藏品资源因其艺术价值以及历史文化底蕴吸引人们并挖掘文物背后的史实。“实证中国——崧泽·良渚文明考古特展”的展陈设计与展览内容充分结合,在空间、平面、多媒体方面运用丰富的展陈手段,将专业化的考古发掘成果简单化、通俗化,通过设计规划增强展览的艺术性、趣味性,提高展览的大众接受度,吸引大众来到博物馆了解中华文明乃至世界文明,以发挥博物馆传播知识文化的社会功能。

寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/78655.html