SCI论文(www.lunwensci.com):

博物馆馆藏文物是民族文化传承的重要载体,其文化传播具有重要意义。基于此,本文首先简要分析博物馆馆藏文物文化传播的意义,随后详细阐述提升博物馆馆藏文物文化传播策略,以供相关人士交流参考。

提升博物馆馆藏文物文化传播是博物馆的重要使命之一,通过数字化展示、教育资源开发、社交媒体等平台扩大传播范围、开发互动性强的数字产品以及举办互动性强的活动和展览等策略,博物馆可以更好地传承和弘扬优秀传统文化,为公众提供丰富多彩的文化体验和学习机会。

一、博物馆馆藏文物文化传播的意义

(一)传承与弘扬民族文化

博物馆馆藏文物文化传播的意义深远,尤其是在传承与弘扬民族文化方面发挥着至关重要的作用,博物馆馆藏文物是人类历史发展的见证,它们承载着中华民族悠久的历史记忆和文化传统,通过文物的展示和传播,公众深入了解和认识本民族文化的源远流长,继而增强民族自豪感和对文化的认同感。博物馆馆藏文物是民族文化传承的重要载体,这些文物不仅见证了中华优秀传统文化,而且展现了先祖们的智慧和创造力,通过文物的展示,可以向公众传达民族文化的独特魅力,让更多人了解和欣赏中华文化的博大精深,这种文化传播有助于促进民族文化的传播与交流,增进国内外观众对中华文化的认识和理解。此外,博物馆馆藏文物所蕴含的爱国主义、集体主义等民族精神,对于培育新一代的民族精神具有重要的教育意义,有助于培养社会主义核心价值观,增强民族凝聚力。

(二)促进国际文化交流

博物馆馆藏文物文化传播的意义还在于促进国际文化交流,博物馆作为文化传播的平台,在展示和传播馆藏文物的过程中,不仅向本国观众展示自己的文化底蕴,同时也吸引国际观众参与。博物馆展览和文化活动是国际文化交流的重要平台,各国博物馆之间定期举办国际性展览和文化交流活动,通过这些活动,不仅能促进各国文化间的交流与合作,还能增进不同文化背景下观众文化情感上的认同及相互了解。例如,通过国际博物馆展览交流活动,我国的文化艺术作品走出国门,在世界范围内展现中华文化的魅力,增强国际社会对中华文化的认知。推动文化资源的共享与传播,激发不同文化背景下的人们在多学科、多平台下的互动。

(三)推动社会教育与发展

博物馆馆藏文物文化传播在推动社会教育与发展方面具有重要意义,博物馆是承载文化遗产和传播知识的重要场所,能够提高公众的文化素质和审美水平,促进社会教育与发展。首先,博物馆的展览和教育项目有助于提高公众对文化遗产的认识和理解,通过展示珍贵文物和举办主题展览,向公众传达历史、艺术、民俗等知识,让观众了解文化遗产的重要性和价值,激发观众对文化遗产的热爱和保护意识。博物馆的教育活动也有助于培养公众的审美情趣和批判能力。通过举办教育展览、社会教育活动、讲座和研讨会等,可扩大文化教育的影响力,促进社会各界的文化交流与合作,推动社会文化发展。博物馆作为文化的公共空间,应当发挥其在社会教育和文化发展中的重要作用,为观众提供丰富多彩的文化体验和学习机会。

二、博物馆馆藏文物文化传播的困境

(一)传播渠道有限

传统的博物馆文物展览和教育活动仍然是主要的传播方式,但在数字化时代,博物馆的传播渠道相对有限,许多博物馆仍依赖于实体展览和传统媒体来展示文物和推广活动,这种传播模式存在一定局限性,随着新媒体技术的发展,博物馆需要更加积极地开发利用数字化平台,拓展文物的传播渠道,以实现更广泛的传播效果。

(二)内容创新不足

部分博物馆在文物展示和教育项目方面缺乏内容创新,主题和展示方式较为单一,缺乏独特性和吸引力。有些博物馆长期展示同一批文物,缺乏更新和变化,无法吸引观众持续关注。展示内容的创新不足会导致观众对文化传播失去兴趣,影响传播效果。因此,博物馆需要加强内容创新,挖掘文物背后的故事和价值,开展多样化的展览和活动,提升内容的吸引力和影响力。

(三)与公众互动不足

一些博物馆与公众互动不足,缺乏互动性体验项目和参与性的传播方式,传统的文物展览多是单向的展示,缺乏与观众的互动和参与,而现代观众对于文化传播更加倾向于参与性和互动性,希望通过参与体验活动来深入了解文化内涵和历史背景。因此,博物馆需要加强与公众的互动,开展互动性强的活动和展览,引导观众参与其中,提升观众的体验感和参与感。

三、提升博物馆馆藏文物文化传播策略探讨

(一)利用先进技术手段进行文物数字化展示

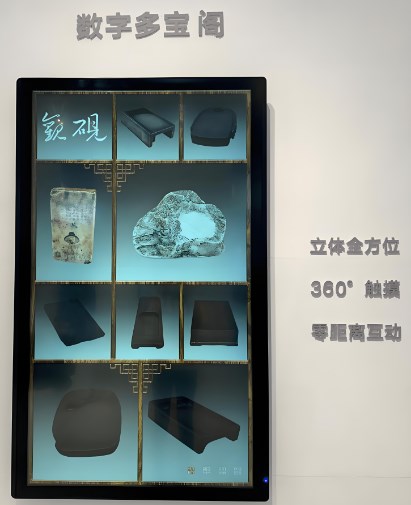

利用先进技术手段进行文物数字化展示是提升博物馆馆藏文物文化传播的有效策略,随着科技的发展,数字化技术的应用越来越广泛,博物馆可以通过数字化技术将馆藏文物进行展示,让观众以更直观、更便捷的方式感知和了解文物,这种展示方式打破了传统的时间和空间限制,使观众可以在任何时间、任何地点欣赏到文物,极大地拓展文物的传播范围。首先,建设虚拟展厅,实现文物数字化展示,通过虚拟展厅和在线展览的形式,观众可以在家中参观虚拟的文物展,实现更加沉浸式的体验。其次,利用增强现实技术,实现文物与观众的互动,增强现实技术可以将虚拟的文物信息展示在现实环境中,观众可以通过手机或其他设备查看文物的详细信息,实现与文物的互动。此外,利用人工智能技术,提供个性化的参观体验,人工智能技术可以根据观众的兴趣和需求,提供个性化的参观路线和解说服务,使观众能够更好地了解文物的历史和文化价值。最后,博物馆需要建立专业的数字化团队,负责数字化平台的建设、管理和维护工作,确保数字化平台的稳定性和安全性。同时,博物馆还需要加强数字化内容的创作和更新工作,提高文物的吸引力和影响力。

(二)开发数字化教育资源

随着数字化时代的到来,博物馆首先可开发线上课程和讲座。利用网络平台,推出一系列涵盖文物的历史、艺术、科技等多个方面的线上课程和讲座,让公众可以随时随地学习文物知识。其次,制作一系列数字化教育资料,如教育手册、多媒体教学软件等,与学校和社区联动。资料作为课堂教学的补充,让历史文化课堂走进博物馆。此外,开发互动式教育应用,如文物解谜游戏、虚拟考古体验等,让公众在游戏中学习文物知识,提高公众的学习兴趣和参与度。最后,博物馆可与学校、教育机构建立合作开发教育项目,提供实地考察、实习及志愿者工作的机会等。同时,数字化教育资源的开发也有助于打破传统教育的局限,为公众提供更灵活、更便捷的学习方式。

(三)利用社交媒体等平台扩大传播范围

利用社交媒体等平台扩大传播范围是提升博物馆馆藏文物文化传播效果的重要策略。随着社交媒体的普及和快速发展,博物馆可以通过多种社交媒体平台,如微信公众号、微博、抖音平台等,拓展文物传播的渠道,拓宽受众群体。首先,建立和维护博物馆的社交媒体账号,定期发布文物介绍、展览活动、教育资源等内容,加强与观众的互动,了解观众的需求和反馈,提升用户体验。其次,制作精美有趣的内容,在社交媒体平台上发布文物介绍、历史故事、展览视频等精美有趣的内容,引起观众的兴趣和关注,博物馆可以借助图片、视频、动画等多媒体形式,生动展示文物的魅力,吸引更多观众的关注。此外,与社交媒体博主、KOL合作,邀请其参观博物馆、体验展览,进行宣传推广,借助博主的影响力和粉丝基础,扩大文物传播范围,提升展览的知名度和影响力。

(四)开发互动性强的数字产品

随着科技的发展,数字产品已成为人们日常生活中不可或缺的一部分,博物馆可利用数字技术,开发互动性强的数字产品,吸引更多观众参与,提升文物的传播效果。开发互动性强的应用程序,如文物解谜游戏、虚拟博物馆导览等,让公众在游戏中学习文物知识。制作互动性强的在线展览,如虚拟现实展览、360度全景展览等,让公众在虚拟环境中体验感受文物的魅力。此外,开发互动性强的教育课件,如多媒体教学软件、在线问答系统等,提供给学校和社区使用,帮助教师和学生更好地了解文物。最后,博物馆可利用数字技术开展互动性强的活动,如线上研讨会、虚拟讲座等,吸引更多观众参与,提升公众对文物文化的认知和理解。

(五)举办互动性强的活动和展览

举办互动性强的活动和展览是提升博物馆馆藏文物文化传播力度的重要策略,可吸引更多观众参与,如互动式展览、体验式展览等,让观众在参观过程中能够直接触摸、体验和感受文物,增强了观众的参与感和体验感。举办互动性强的教育活动,如讲座、研讨会、工作坊等,邀请专家和观众进行交流和讨论,提升了观众的认知和理解。举办互动性强的亲子活动,如家庭日、亲子工作坊等,吸引家庭观众参与。最后,利用社交媒体平台,举办互动性强的社交媒体活动,线上问答、文物解谜游戏等,吸引更多的观众参与,提升公众对文物文化的认知和理解。

四、结语

综上所述,提升博物馆馆藏文物文化传播是博物馆的重要使命之一,通过实施一系列策略,博物馆可以更好地传承和弘扬优秀传统文化,提升公众对文物文化的认知和理解,为公众提供丰富的文化体验和学习机会。同时博物馆需要不断探索和创新,加强与观众的互动和沟通,为文化传承与发展做出更大的贡献。

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/78083.html