SCI论文(www.lunwensci.com)

摘 要: 马思聪被称为中国小提琴音乐史的里程碑,他的作品《思乡曲》在我国广为流传,承载了作曲家及一代又一代炎 黄子孙的爱国情怀。笔者在本文重点分析了该曲的音乐风格方面所需的演奏技法、曲目本身以及马思聪先生在创作过程中体现 出的中国音乐美学思想。希望谨以此文致敬伟大的马思聪先生,了解中国近代小提琴音乐关于美学思想方面的发展。

关键词: 思乡曲,演奏技法,美学表现

马思聪是我国近代著名小提琴演奏家、音乐教育家、作曲家, 《思乡曲》是马思聪先生创作于1937年的《绥远组曲》(现又称《内 蒙组曲》)中的第二首, 音乐主题取材于绥远民歌《城墙上跑马》。 马思聪先生创作此曲时中国正饱受帝国侵略与侮辱,我国的人民 音乐运动也在当时的大环境中兴起。《思乡曲》正是留学归来的 马思聪将自己所学与民间音乐巧妙结合的结晶。

一、《思乡曲》曲式与美学表现简析

吕思清在作曲时运用了民间创作中最常用的变奏手法:《思 乡曲》一共分为三个主题,乐曲中的三次变奏,一方面不断赋 于主题新的形象,另一方面又起到了推动音乐情绪情绪递次高 涨的作用。开门见山的第一主题(第1-8小节)是由四个短小精悍、 长短一致的 d 商调式乐句组成的,下行的旋律使音乐氛围充满 了思念与感伤,为全曲的情感基调奠定基础。紧接着第 9-16 小 节对第一主题作出变化重复,分别在第 15 小节第 2 拍、16 小 节加入了装饰音。第二主题转入了 E 宫调,温暖、且相对第一 主题较为活泼,内部结构、旋律密度、调性、速度等方面都进 行了较大的变化。运用了大量的大跳进音程以及更加密集紧凑 且富于变化的节奏型,并且加入了更多的装饰音,例如第 33、 34、38、42、43 小节,这都使得音乐表现力变得更加丰富,为 旋律渲染了活泼明朗的气息,大量的双音也使音乐和声变得饱 满、线条流畅,使音乐听起来变得满怀希望,仿佛是回忆起过 去的幸福时光。第三主题为再现部,进行了音区的调动,集中 在 E 弦的高音区既能表现出小提琴柔美明亮的音色,又会使情感的表达更加细腻。最后,乐曲以简短的结尾结束。使人回味 无穷的是,乐曲最后落在羽调式的属和弦上造成期待感,使思 念之情久久回荡, 对家乡的眷恋与对国家未来的期望意犹未尽。 接下来将重点分析每个主题所用到的主要演奏技法及我国近代 音乐美学在其中的具体体现。

二、《思乡曲》中的右手运弓基础——放松

首先,演奏该作品时应力求将右手运弓方面合理、放松的 状态贯彻全曲。这里的放松不是指全身心的松弛状态,而是指肢 体对琴弓的掌握处于自如、相对松弛的状态。即用刚好能够保证 持弓姿势正确的力度握弓。练习者可使用如下方法找到这种状态, 并在分段练习时始终注意这种状态的保持:先将右手臂抬起与地 面平行,手掌心朝向地面自然下垂时保持手指完全放松后将手臂 收起,自然下垂,手掌心朝上,保证每根手指都能够微微卷曲。 当能够连贯地完成上述两个动作,就证明已经做好了充分的放松 准备,可以保持这种手型去握弓。手指与手指之间保持适量间距 以便于能够做到稳定持弓的同时又使手指保有适当的灵活性,手 指具有灵活性可以使换弓间隙变得更加流畅、连贯。在练习中切 勿将手指捏紧、形似鸡爪,这不利于维持琴弓平衡,更不能将手 指分开过多,导致手指调整空间变小。当练习者能够掌握正确的 握弓姿势,便可以进入运弓的练习,运弓时应注意下沉整个手臂 的力量,找到弓毛与琴弦仿佛被黏合的状态,即除了琴弓本身对 琴弦造成的压力之外,不再对琴弦施加任何额外的压力。若能做 到无论快速运弓或是慢速运弓都可以保证手臂下沉但不压弦,就能够保证通过弓速来调整音量的强弱,可以在一定程度上发出圆 润的饱满音色。而这正是本曲需要的音色。

三、分段练习要点详述

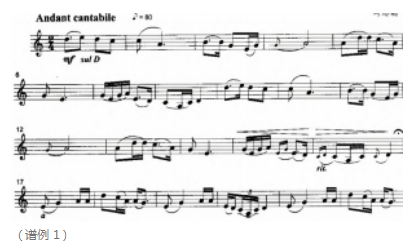

在演奏第一主题时(见谱例 1),应注意断句,为了能够使 音乐气息更加合理、连贯,应严格按照谱面要求使用 D 弦。每两 小节一句,每一句末尾的长音应该在开始运弓之际节约用弓,在 弓子的后半段保持弓子原来的力度,甚至可以渐强,以此来表现 气息绵长,音韵丰满的内蒙古族民歌风格。手腕提前往琴弓的惯 性的反方向发力,使音乐气息更加具有连续性。学习者在最初的 练习阶段,如能用空弦先配合节拍器进行慢速的长音练习,并通 过想象内心听觉与预估左手按音的位置来开始练习运弓速度、弓 弦接触点的转换,右手的控弓能力就会越来越稳定。对于右手控 弓技术不是很稳定的演奏者来说,较为频繁出现的问题有以下三 点:1. 运弓速度在琴弓的不同位置没有达到统一和谐;2. 当左 手的换把、颤音等技术加入时, 右手匀速运弓的稳定性大受影响; 3. 在运弓时琴弓无法与琴弦始终垂直。解决上述问题都要求我 们在演奏时务必维持好前面提到的正确的握弓手型以保证琴、弓 始终垂直,划分弓段并配合节拍器演奏,这对长乐句的表达是十 分有利的。练习该主题应通过上述练习,最大限度地以声音的饱 满来体现内心的极大渴望, 充分展现作曲家的温情、柔和与深沉。

在音乐情绪表达方面理解这一主题时可以借鉴我国《诗格》 中的作诗四法: “起要率直, 承要舂容, 转要变化, 合要渊永”。 顾名思义,所谓“起”即起步,将第一句缓缓送出,但运弓末尾 不停下来,而是直接轻轻地提手腕进入第二句。第二句为“承” 即承接,作为对第一句的深化与应答,由于该主题为 D 商调式, 第二句结束尾音是 A 羽音,故演奏时可以予以终止之意。进入第 三句时,曲调走向不同于前两句的下行,发生了“转”即转折, 曲调走向出现短暂的向上四度进行,可以通过轻微的滑音以及不 同程度是揉弦来强调这个上行的四度音程。最后第四句为“合” 即归题、收尾。如是, 将主题的演奏融入了起承转合的气息变化。

第 15、16 小节的装饰音演奏法不同于大部分西方音乐作品 的快速装饰音,它们的作用不仅仅是修饰,更是对内蒙古民歌唱 腔的一种模仿,因而此处的滑音需要我们清晰而灵巧地奏出来, 且速度不宜过快,尽量模仿人声的颤音。

在音乐情绪表达方面,则是以非常宽幅度的、频率适中的 揉弦来奏出哀切、悲伤的曲调。

在演奏第二主题时(见谱例 2),第 29 、38 小节应注意装 饰音不应占据被装饰音的正拍,而应占装饰音本身前面的音符的 时值,因此装饰音前面音符的时值不宜奏满。其余的装饰音演奏 注意要点同前一主题基本一致。在练习该主题前,为了使装饰音 的节奏更加准确,我们需要进行一定的装饰音节奏训练。这里的 训练的主要针对左手手指动作的灵巧、敏捷、干净、有力。为了 训练演奏者的手指达到这些要求,演奏者在练习时需要强化对小 指的训练,因为小指本身的细、短的生理特征决定了它的机能要 弱于其他三根手指。注意在这一过程中常常有一些手指天生较软 的演奏者容易出现塌手指的情况,这时需要格外注意,每一次手 指下落的发力部位都应该是指根,指根发力是使手指“立”起来 的前提,发力后切勿保持力量紧紧按压琴弦,而是应当马上放松 手指,手指放松才不会使手指变形。

当如 31、34、40 小节的十六分音符出现时,这种音值组合 的第一个音可以适当以加快弓速并伴以轻微揉弦的方式作重音处 理。同样的, 在演奏第44 小节时, 两组八分音符在每一拍的强位、 弱位也需要稍加变化处理,演奏者可以在强位加快弓速,具体的 演奏方式类似西方古典音乐莫扎特的八分音符连音奏法,但运弓 的弓段需要更长,这也是作曲家在创作时既结合西方小提琴演奏 艺术、又形成自身风格的一种体现。

在音乐情绪表达方面,这里可以将揉弦频率稍稍加快, 揉弦幅度适中,以此来表达回忆中的更加活泼的形象与欢乐 氛围。与此同时,所用弓段应尽量打开,使得音乐听起来更 加连贯顺畅。最后一个主题出现了大量的连续的双音(见谱例 3),在 练习时需要特别注意左手不同手型的快速转换,左手转换手型 的速度应当快于运弓换弦时琴弓平面角度变化的速度。此处特 意强调在音准方面,练习三度双音换把时,第 49 小节为小三度 转为大三度,在确定好度数后,先想好目标把位的手型再依据 刚刚想好的手型及时作出调整。这对音乐的流畅度和发音的清 晰度也构成了极大的障碍。因此建议先以极慢的速度,逐句、 逐段地分步来练习需要换把处的双音。练习过程中由于把位转 换的位置不定,演奏者的手指极有可能出现紧缩、僵硬或过于 用力的状态,练习时应当随时自查,当出现上述状态时应提醒 自己尽可能地放松手指,使手指呈现自然卷曲的状态,以左手 手臂带动手腕、手掌、再到手指一起换把。值得一提的是在双 音换弦时,应避免出现干瘪的声音,此处的音色应该粗矿而不嘈杂。

在音乐情绪表达方面,这一主题的情绪是充满希望的,因 此请注意速度标记,并加以区别于第一主题的频率稍快且幅度小 的揉弦。换把的同时揉弦要有一定的连贯性,不宜断开。练习乐 曲这一部分之前可以通过先练习慢速度三度音阶换把来使这一技 术日趋熟练,再来进入谱例 3 的练习。

再现部分旋律与第一主题基本一致(见谱例 3),但和声的 内部结构发生了变化,且音区变高,欢乐的情绪被拉回了现实, 虽然情绪转为低落但是速度不宜演奏的太拖沓,因为此段再现是 对全曲的回顾且充斥着对未来充满希冀的情绪。为了使音乐听起 来更加生动,富于变化,我们可以在以两小节为一句的分句基础 上在附点处稍微断开,给听众以期待感,例如第 80、88 小节, 再在接下来的演奏中将被拉宽的节奏找回,重新与伴奏的律动一 致并行。

注意全曲最后一个音的揉弦幅度与频率都应渐渐放缓、逐 渐消失。以表现出意味悠长、意义深远的意境。

马思聪在留学归来后潜心致力于民族音乐发展,创造性地 采用内蒙古民间的音乐素材,学习借鉴西方音乐文化的音乐成 果,吸取中国民族民间音乐的丰富营养,将西方音乐的创作理 论与技法,运用于中国民族特色的音乐创作中,将内蒙古民歌 朴实自然、气息宽广的特点延续,大胆的将西方小提琴演奏技 法与中国音乐元素结合,用西洋乐器小提琴使人们领略民族风 情。将“思乡”这一主题更加深刻、细致入微地刻画出来,雅 俗共赏、回味无穷。吾辈更应当通过自己的不断钻研来将这些 民间音乐发扬光大。

马思聪先生这一音乐创作道路的方向也是近代以来我国民 族音乐发展的主要方向,是我国近代音乐美学思想的一种重要体 现。引导我国接下来的民族音乐能够更加健康发展,具有极其深 远的重大意义。

参考文献:

[1] 余杨 . 近代中国小提琴作品演奏研究 [D]. 厦门:厦门大学 ,2018.

[2] 王轶娜 . 马思聪小提琴《绥远组曲》音乐分析与演奏研究 [D]. 石家庄:河北师范大学 ,2015.

[3] 姚蒲怀 . 引西曲之源 , 灌华夏之疆——马思聪小提琴《思乡曲》的音乐创作风格特点 [J]. 音乐创作 ,2014(12):119-121.

[4] 李丹 . 小提琴《思乡曲》演奏中的民族手法研究 [J]. 黄河之声 ,2014(19):41.

[5] 陈晨星 . 马思聪与《思乡曲》[J]. 北方音乐 ,2012(01):59-60.

[6] 孙宪伟 , 王蕾 . 马思聪《思乡曲》的艺术构思及音乐特点研究 [J]. 大众文艺 ,2011(08):15.

[7] 赵晶媛 . 中西音乐融合的典范 [D]. 长春:东北师范大学 ,2010.

[8] 熊坤静 . 小提琴名曲《思乡曲》诞生始末 [J]. 广东党史 ,2010(03):54-55.

[9] 周临舒 . 马思聪《思乡曲》创作中民族化的表现手法 [J]. 星海音乐学院学报 ,2009(03):96-101.

[10] 郝军 . 试论《思乡曲》与马思聪的音乐创作 [J]. 怀化学院学报 ,2008(08):57-61.

[11] 张缓缓 . 如歌的思念——马思聪的《思乡曲》赏析 [J]. 北方音乐 ,2008(01):22.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/70971.html