SCI论文(www.lunwensci.com)

【摘 要】近年音乐考古成果蔚为大观,叶家山等地出土的钟 、磬乐器补足了西周早期音乐考古实物的缺失,西 周无商音的四声音阶再度成为热议话题 。笔者将近年来的考古研究成果(金石土类乐器测音)与相关先秦文 献相互佐证,并吸纳文化史 、族群说等交叉人文学科成果辅助研学 。笔者认为三度音程是华夏民族固有审美, 但在西周王朝的话语环境下,“周乐戒商” 的观念存在确凿 。厘定西周无商声的四声音阶观念的形成过程,或 是从姬周民族无意识的 自然选择到周天子建立族群边界下有意识的干预 。

【关键词】西周,四声音阶,初始三度,音乐考古,周乐戒商

20 世 纪 50 年 代 末 期,国家大搞城市建设,致使出土文物接连不断,考古成果蔚为大观 。1977 年吕骥协黄翔鹏 等学者对各地文化遗址中出土的先秦乐器测音, 基于史料上的研究结果表明,至少在商晚期时五声 、七声音 阶 就 已经运用于音乐实践中,并且他们 发 现西周 钟 、磬的测音结果存在 以缺少 商 音 的“宫 -角 -徵 -羽”音 级排列的 四 声 音阶 观念,结合先秦 时期 不 同地 区的 陶埙测音结果,再 次 证实四声音阶观念的确存在 。在这一四声音 阶 下,原始氏 族时 期 的 四 声 陶 埙 所 构 成 的“羽 - 宫 - 角 ”大 小 三 度 音 程 反复出 现, 学者们认为 三度音 程系为音 阶起源, 而古 人 选择三度音 程, 系属他们 原始的音乐 审美, 还是对 动物 之 声 的 模 仿? 这 一 审 美选择的背 后 动 机 引 发 学 术 界 讨 论 。聚焦于古籍文献,比起四声音 阶 的 文 字出 现,五声音 阶 是最早见诸于 文 献记载的 。按《尚书》记载,舜 帝 时 期 有“五 声 ”,(《 尚 书·益 稷 》:“( 舜 ) 帝 曰:予 欲 闻 六 律 、五声 、八音 、七 始咏,以出 纳五 言”),仅凭此记载,五 声 音 阶在 当时是否已成体系不得而知,不 敢妄下论 断 。需要考 虑 到目前所见相关文献大都经 过汉儒的 加工整理, 不 免受 到阴阳五行 、诸子百家 等 思想的侵染 。故而,当有绝对 客 观 的 考古 实 物 出 现后,再来审视文献时 就要分外谨慎,毋 庸置疑要将出 土 的 实 物 信息放在 首要位置 。 以吕 骥 为 代 表 的科考 团队印证了古人早在 原始氏族社会就创造出 了 五声 、七声 的音 阶关系,那么四声音 阶 是否也可向上追溯 更早? 就 现今掌握的 考 古 实 物 看(下文 详 细 列 举 ),四 声 音阶观念至少在商已 具雏形, 可能四声音阶观念的 形成 要更早于此 。

一、华夏民族固有的三度审美

( 一 )夏 、商已有了三度音程的概念

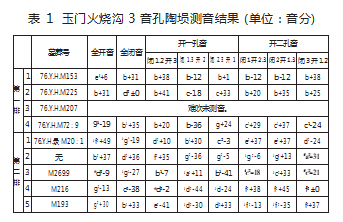

根据今天对先秦时期的各 金 、石 、土类乐 器 的 测 音 结果,可以发 现“三度音 程”对 华夏民族有着不 一 般 的 影 响作用,这种音响效果极有可能为最原始的音乐审美 、自 然 选择,而这种 三度音程的组合便是四声音列结构的基础 。 目前基本 可以判定, 古人对三度音程的选择可追溯至夏 朝 时期,具体体现在 1992 年音乐文物大系工作 团队对甘 肃 玉 门 火 烧 沟 出 土 的 夏 时 期 陶 埙 进 行 再测音的测音结 果,情况如表 1:

以上 8 个 (除 76.Y.H.M207 外)三音孔 陶埙大都可以 吹 4— 5 个 音, 它 们总 能构成大小三度的叠 置;“羽 -宫 - 商-角”“宫-角-徵-羽”等组合的四声音列,四声音阶特 质 明显 。再看 20 世纪 80 年代在安 阳刘 家庄挖 掘 出土的殷 商时期部分陶埙, 这一批测音结果同样呈 现出 “商-角- 羽-宫”这样的含有三度音程的四声排列 。除了陶埙外,三 度音程的应 用与 发展 至商时完美体现在商民族对青铜 器 乐器的制作方 面 。 自 1977 年黄翔鹏提 出西周编 钟“一钟 双音”的问题后,人们逐 渐 开 始关注金石类乐器正鼓部 与 侧鼓部 的三度音程关系 。之后在 2001 年,童 忠 良 对宁 乡 出土的殷 商九 件成组 的编铙测音, 通 过宁 乡 出土的商铙 测音结果,提出“初始小三度”的说法,即“羽-宫”“角-徵” 的音程组合, 这套殷商编铙 的音符排列呈 现出 “羽-宫- 角-徵”与“宫-商-徵-羽”两种不同的四音音列 。这种含有 三度的四声音列结构再次出现于人的视野, 而童 提 出的“初始小三度”也明确了三度音程对民族音乐审美的重要地位 。陈南南 、王 子初后对更多地区 、不同时段的殷 商编 铙再整理,发现其正鼓音音阶除殷墟西区 M699 编铙正鼓 音列为“宫 -徵 -宫”或“羽 -角 -羽”五度关系外,形成的音 阶多为“宫-角-羽”“羽-宫-角”或“角 -徵 -宫”三度关系 。 由此可见,至少在殷 商时期,四声音阶的观念或不绝 对, 在应 用实践上也不够稳定成熟, 但在当时所造乐器中呈 现出的三度音程是极 为广泛的, 三度音程的审美可以说 是夏 、商时期华夏文化的自 然选择,这也毋庸置疑影响着 附属于其的西方姬周文化。

(二)周有意识铸造三度音程关系的双音钟

就此发展 至西周, 三度音程的音乐审美在华夏民族 的文化中已具有一席之地 。西周制礼作乐文化盛行,需要 生产大量的礼器 、乐器,这也带来了青铜 器冶炼制造技术 日益成熟的结果,音乐方 面 双 音钟的铸造工艺日趋完 善 。

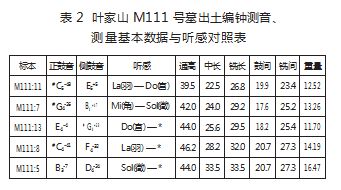

编 钟的构造, 使得其在制造中本 就具有正鼓部 与侧鼓 部 的音高差异,而西周时人们便 开始放大此差异,有意识地 对编 钟双部进行更加精细的加工, 打造更准确的三度关 系 。此时三度音程的审美已是定论,体现在编钟上就是有 意识地铸造双音的钟 。就现今出土的文物,再来看周代双 音钟铸造技术从发端到成熟这一过程, 如果说 商朝 的 一 钟双 音现象不够稳定 是“原生双 音”的结果,那么就 考 古 实物来看, 双音钟铸造技术发展 至西周中晚期绝对已经 到达成熟阶段,西周王 朝 为服务统治,打造制 礼作 乐,使 得双音编 钟从原始现象变成人们有意识干预的结果 。佐 证这一定 论最有 力 的 依 据 是 在 后 来 2011 年 发 掘 出 来 的 湖北随州叶家山的 M111 号大墓,其墓主曾侯犺是西周曾 国贵族,比人们熟知的曾侯乙还早 500 余年 。这一发现再 次为西周音乐的研究提供了可观的历史资料, 表 2 为编钟考古测音结果:

此测音数据显示出“羽-宫-角-徵”的音阶结构,由此 可见,此时周族礼乐已无商音 。关于西周“无商音”的 结 论,学者孔义龙对西周时期的编钟进行全面考察,归纳出 西周编钟音列音阶 一览表, 进 一 步确定商早期时已形成 了无商音的四声音阶乐理体系 。同时,曾侯犺墓编钟的出 土,其测音结果显示出的音高与音列,以及编钟的完整可 将西周有意识铸生双音的技术之成熟时间提前到西周初 期 。西周早期已经形成了无商音的四声音列体系,同时双 音钟的制造也达到炉火纯青的地步,“商音” 对于西周王 朝的青铜冶炼技术而言,并非造不出,而是不造 。这种有 意 识 的 干 预 不 仅 表 现 出 四 声 音 列 及 三 度 音 程 的 审 美 选 择,而且象征着在此时(即西周早期)西周就已经有意 识 地规避“商音”了 。

(三)对周地逆向考察中三度音程的遗存

今天陕西(古时周民族地)山歌仍有三度音程四声音 阶的音乐旋律 。20 世纪 80 年代,丁伟志发表了《论历史研 究中的逆向考察》拓宽了大批史学界学者的研究,结合逆 向考察的方法来看, 今天陕西所遗存的最古老的民歌仍 为含有三度音程的四声, 如信天游 《三十里明沙四十里 川》就是以“3-5-6- 1”的旋律线条展开的,陕西曾是姬周 民族的封地,就此条旋律来讲,音阶中并无商声 。除此地 之外, 云南阿细跳月的用乐中也有三个音高构成全曲的情况, 以及高山族民歌也是以三度音程叠置的四声音阶民歌 。通过逆向考察,不仅合理佐证了上文所提及墓葬中 编钟磬铙埙的音列结果, 而且证实了三度音程的审美是 不分民族地域的共同标准 。今天的研究成果表明夏代就 已经有了四声音阶, 可见西周四声音阶观念的形成最初 并非西周时期政治上的干预, 而可以追溯到千年以前的 固有审美而后潜移默化逐渐成形的结果 。西周与商有无 商音的四声音阶这一问题, 说是不同民族间不同的审美 取向的结论,恰如其分 。就好比今天的民歌《茉莉花》,江 苏 、河北 、东北三个版本呈现出三种视听效果,但 他 们 确 实属同系民歌,却在音乐风格上有着极大差异 。商周均有 四声音阶,但这种差异也可能是两族审美异同 、音乐流变 发展造成的 。何况当时社会生产力水平低下,文化交流融 合的进度只会更加缓慢, 商 、周两民族相隔千里交流音 乐,其中的差异性是需要考虑的 。

至于商 、周四声音列的异同问题,借出土实物来看夏 、 商 、周三个时期的音乐审美取向,虽不同时期存在不同音 声的排列, 但共性也是显而易见的—— 频繁出现的三度 音程关系 。从上面来看,既不能绝对排除人们对三度音程 的音乐原始感知, 又不能将这暴露出的巨大疑点简而化 之 。殷商铙正鼓音上的“商”与西周早期编钟就无商的差 异,从审美角度来说,三度音程实为西周人们一 直以来有 意识地选择,是审美心理与习惯的本性遗存,更是西周双 音钟的理论依据 。但之后西周长期以来不符合发展规律 的无“商”音列对比商朝已将五声 、七声运用于音乐实践, 这一问题引发了巨大争议,甚至成为千年悬而未决之难题 。

二、姬周民族对商声的“ 政治干预”

( 一 )“周乐戒商”说

最早提出周乐“无商”的是汉代郑玄,他在对《周礼·大 司乐》注 时“此乐无商”但给出的原因仅是“此无商调者, 祭尚柔,商坚刚”,贾公疏言又注:“以商是西方金故”。 二 者都表示,商音乃为五行之金,但周为五行之木,将 西 周 不用“商”归结为木金相克,可 见 已 具 有 导 向 性 的 五 行 色 彩 。但史料表述漫漶,材料不足,导致后世学者对无商这 一 问 题 众说 纷纭 。唐代赵慎言表示无商是为“舞(无 )商 调 ”,宋 朱 熹 附 和 之,到 今 天 黄 翔 鹏 借“金 石 以 动 之 ”,认 为 无 商 是 因 为 商 音 并 非 骨 干 音,虽 将“商 ”理 解 为 商 音, 但“骨干音”的说 法仍是陷入无商调的理论 。而郑洁轩认 为西周无商音是礼教下意识形态的体现,“商音” 是商文 化的象征, 西周钟磬无商音体现出周民族对商音乐的排 斥 。 因钟磬此类乐器为雅乐乐器, 故而对于西周时民间 仍 有 商 音 存 在 这 一 现 象,他 解 释 为“礼 不 下 庶 人 ”,并 以 《荀子》“审诗商”、《乐记》“声淫及商” 等文献加以佐证 。 之 后 还 有 商 诗 说 、商 乐 ( 大 濩 ) 说,以 及 蔡 仲 德 采 用 王 引 之《经义疏文》的说 法,“审诗商”中的“商”实为“章”之诗 章说 。

(二)商 、周族群起源与关系

笔者以为在解决西周是否禁商音的问题 上可以借助 文化史研究,或以民族起源为切入点 。关注人文社会背景 是研究音乐史必不可少的 一 环, 音乐史的研究不能与 时 空背景割裂,早些年的研究局限于听取自 家之言,一定 程 度上缺乏对交叉学科研究成果的关注 。对研究内容有针 对性地结合政治史 、文化史 、社会史多方 面成果不失为一 种强有力的理论依据,也是为更好地“回到古人的世界研 究古人”。 据《史记》记载,商民族的祖先是帝喾和次妃简 狄所生,而周族起源也是帝喾之后 。他们均借神话传说来证明自己统治之正统,区别于其他族群之地位。除此之外,周族族源的神话故事就已经看出“礼”的韵味,设 定 为 管 理农业的“后稷”之官;拥有爱好和平的首领,拒绝武力不 愿与戎狄族群开战;以德治服百姓等 。这一系列都是周朝 为区别于包括但不限于戎狄族群的其他族人, 以此来凸 显 自 身的正 统与 不同 。对此历史学家王 明珂指出:“它 的 主要意义都在于:一 群人以此族源‘历史’作 为集体 记 忆 来凝聚本 群体 。 即使这族源叙事的内容主要根据周人记 忆中的一些历史事实,这记忆也是一种选择性记忆 。以这 种选择性历史记忆, 一个人群选择并强调他们的文化特 征,以设定他们与另一些人的族群边界。 ”因此,为了姬周 民族的优越地位, 并巩固其统治, 从而树立这种 族群边 界,“制礼作乐” 的统治思想应 运而生——“兴正礼乐,度 制于是改 ;而民和睦,《颂》声兴。 ”

周虽赢得牧野 之战的胜利,伐纣成功,但中原地区的 商族人民规模庞大,商族文化思想也早已根深蒂固 。周朝 建国之初,面 对这样 的局势,加强族群边界,巩固 周 族 天 下成为必然:周朝 统治者以帝喾后代为名,依托同源,即: 商族人民;还要吸引当时重 视农业的后稷之官周族百姓, 使得两族团结共生 。这就好似秦始皇大一 统后“书同文, 车同轨”,通 过制 度相同 、人文相同,最后实现同族群意识 的大 一 统 。王 明珂在书中也指出“共同起源”对于人群凝 聚力的重要, 为了与其他族群之间建立联系, 人们经常 “创造 、虚构 、修正本 族群或他族群的来源”。 在史诗神话 内容上的塑造, 让周朝 建立后的商民族和周民族人民在 思想上潜移默化地暗示着“我们其实是一 家 人 ”,以 达 到 维系两个族群和平相融的目的 。而这也带来一个结果,无 论神话内容真或假,随着时间流逝,周族人民都会笃定 自 己的正统地位,也就是夏王朝的后裔了 。在文献《周礼》中也 可 窥 一 斑:《周 礼·钟 师 》 云:“《 王 夏 》《 肆 夏 》《 昭 夏 》《纳夏》《章夏》《齐夏》《族夏》《祴夏》《骜夏》。 ”这是在不同 场合下使 用 的 九种不 同的 祭祀用乐,名均有“夏”。 另外, 所谓雅乐,古 时“雅”“夏”同音,以“雅”命名也是周 在 强调 自己的族群起源,足可见周朝强烈的崇夏观念,或者是说 周 王朝在 反复强调 自 己统治的 正统地位 。周 王朝利用 商 周 两族“共同族源”、共同文 化 等 搭建 起一个 新 的 融 合 民 族,最后促使 华夏民族文 化 建 成,那么此时,礼乐 制度 的 实行也不 例外, 所蕴含使 用 的音乐 也就潜移默化 地 被广 大群众所接受 。另外,商周民族的紧张关系追根溯源的话 并非一 日造成,东夷与商 民族或有着不 可分说的联系,学 术界一直有着商族起源于 东夷之说,而早在 夏时期,姬周 民族就 时 时 受到东夷民族的侵扰被迫不 断搬迁, 故而这 种尊夏(祖)厌商 的情绪由来已久 。此时再 思考 西周 四声 音 阶 中无商音便更好理解了,西周 钟铸造技术高超,但音 乐发展始终停止于“四声”也便有了解释 。

(三)西周绝对的礼乐等级意识

周王朝祭祀礼仪中一直使用的“六代乐舞”中,《大濩》 是商 朝时 期 乐 舞,结 合《大 司乐·春官》中“舞大 濩以享先 妣”,可见商乐 舞的使 用 是祭祀先祖之母 。但其中 的 商 代 乐 舞 《大 濩》 在周 时 或已 名存实 亡:“閟宫有侐, 实 实 枚 枚 ”。 孔 颖 达 为 此 做 注:閟 宫 为 祭 祀 姜 源 之 庙,而 却“枚 枚”,“枚枚”即为冷清之意 。且在《荀子·儒效篇》也记载道: “(周公)定三革, 惬五 兵,合天下,立声 乐,于 是《武》《象》 起而《韶》,《护(濩)》废矣。 ”就史料来看,可见西周之时不 仅无商音,也禁商 舞 。反观周族的音乐,在周族封地“周 ” “召”二地 的“风”区别于 其他 十三国 风,在《周 礼》《仪礼》 《礼记》中 偶有出 现,周 族音 乐 的 地 位可见一斑 。周 召 两 “风”已不单单是“观 风俗,知得失”这么简单,以上所载周召二地音乐 的 文献呈现出他们 还具有仪式音乐 、祭祀等政治社会作用 。除此之外,还有西周的乐悬制度等均能体 现周 民族之“风”的 地位不 同 。通过以上周 王朝对 商周 音 乐 的 实 用 态度可以看出, 这种绝对 的礼乐 意识无法排除 西周 用乐 的无商 之举与政治干涉有关, 西周 统治者 已 经 高度意识到乐 的 教化及社会作用, 既然当时 的 统治者 选 择以乐作为礼的形式,那么在 绝对专制主义的社会下,乐 必然要经过层层筛选把关 。在《礼记·乐记》中对于商音有 过这样的 描述:“故商 者,五帝之遗声也 …… 商 之遗声也, 商 人识之,故谓之商 ”,可见“商 音 ”的 命名是带有 政 治 色 彩 、族群属性的,且 在 商 民族占着举足轻重的 音 乐 地 位 。 那么改朝换代 后,在 周 天子“礼乐 ”等 级政治手段的 统 治 下,《周南》《召南》都具有祭祀仪式音乐 功用,带有商 王朝 寓意的商音想必难逃礼乐制度的“制裁”。

从时 间线的 反向来看, 西周禁商 的四声音阶观念在 东周溃堤也是显而易见的 。春秋礼崩乐坏,不仅是制度上 的僭越, 而且体现在 五度音 阶体系快速且 系统地 运 用 于 音乐实践中 。 比如山西闻喜上郭村 210 号墓的编钟 、东周 编钮钟等,分别呈现出 了完美的带有“商 ”音 的 五声音 列 。 故而也证实 了两件事:第 一,至 少 在 春秋以前,五 声 音 阶 已成体系 。考虑到任何事情的发展都不可能一蹴而就,并 结 合“礼不 下庶人”的 记载,五 声 音 阶 体系或在 民 间 一 直 不 断 发 展壮大 。第二,西 周 的 宫廷音 乐 确实 是禁“商 ”音 的, 而后来东周 编钟所呈现出 的 商音 是对 西周 王室礼乐 束缚的挣脱与反叛 。

三、结语

笔者 在研 学 过程中 发 现,学术界至今对 商 、周 是否同起同源,均为帝喾的后人这一问题仍无定论,但既然能够引起今人的猜测,说 明两个 民族的共同性是存在,且可被 人发现的 。就目前出土的大批考古实物均可以确定:最早 商 、周民族分属两 系,但他们在夏时期先后与 夏朝建立了 服属关系,商是东夷部 族的 一 支,系属“戎 、狄 、蛮 、夷”中 的夷族 。周民族原属羌人一脉,后被戎狄打压逐渐向中原 迁徙,在商时便成了商的诸侯国之一——“西伯”。 以上这 一过程在夏商周三朝更迭中演变发展, 势必会带来文化 的交流融合,由此可见,夏 、夷(商民族)、羌(周民族)文化 浸染交流的过程发展 到西周建立已有相当久远 的 历 史, 这也就不难理解在商周两个 民族文化中所产生的四声音 列的音乐审美共性 。根据《史记·周本纪》:“乃断弃其先祖 之乐,乃为淫声,用变乱正声”的记载,站在周族人维护统 治正统性的角度来看,“先祖”是指夏禹一 脉相承的一系, 正声或许就是雅乐,加之古音“雅”与“夏”同音的因素,故 而可猜想从夏开始就是无商声的四声音列, 而在商时则 加入“商音”,故称“用变乱正声”。但这一观点仅就文献和 商时期的考古资料而言, 未来还期待更多的夏商文物发 现来验证这一观点 。

对于西周时期“乐”的理解 不 妨 给 予 两 个 视 角,一 个 是姬周民族音乐,另一个是周王朝音乐 。西周四声音阶观 念形成可以说是姬周民族之“风”到西周王朝 之“乐”的一 个过程 。周朝所谓礼乐之乐,实则为周族之“风”。 周早期 无商音的四声音阶观念是周民族审美的主动选择, 而当 周天子将族群边界思想树立后,依附黄帝后人示其正 统, 将“乐”提 到与“礼”的同等高度,且在严格的等级制 度环 境下,乐必然被赋予一定的政治色彩 。再看此时四声音阶 观念是否仅停留于审美尺度, 这一观念开始变得耐人寻味,或“无商”已发展成为“戒商”。 加之华夏民族自古以来特有的思维逻辑,喜欢使用借喻 、比拟来完成一些内在隐 晦的表达:好似“宫为君,商为臣”“君子必佩玉,右徵角,左 宫羽”…… 这种借乐施礼 、运用借喻也正是对西周王 朝 的 常识性认知,此时单纯再把“无商”归结为审美之说 显 得 过于“简单粗暴”。 马克思曾说:“对人类生活形式的思索, 从而对它 的科学分析,总是采取同实际发展 相反的道路 。 这种 思索是从事后开始的,就是说,是实际发展 过程完成 的结果开始的。 ”西周四声音阶观念的形成过程故可作此 理解 。

参考文献:

[1]阮元编 刻 .十三经注 疏[C]//孔 颖达 . 尚书正 义 .北京:中华 书局,1980:790.

[2]郑汝中 ,董玉 祥主编 . 中国音乐文物大系·甘 肃 卷[M].郑 州:大象出版社,1998:40.

[3]童 忠 良 .论宁 乡 商铙 一 脉相承的乐学内涵[J].音乐研究 , 2001(01):37-42.

[4]陈南 南 ,王 子初 .殷 商编 铙 的类型学与 双 音性能研究[J]. 中国音乐,2022(03):58-65+84.

[5]方勤 . 叶家山 M111 号墓编钟初步研究[J].黄钟,2014(01): 92-97.

[6]孔 义 龙 .两 周 编 钟 音 列 研 究[D].北 京:中 国 艺 术 研 究 院 , 2005 年.

[7]冯洁轩.论郑卫之音[J].音乐研究,1984(01):67-84.

[8]蔡仲德.说“审诗商”[J].星海音乐学院学报,1988(01):10-11.

[9]王明珂 .华夏边缘:历史记忆与族群认同(增订本)[M].杭 州:浙江人民出版社,2013.

[10]韩兆琦.史记笺证[M].南昌:江西人民出版社,2004:212.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/66015.html