SCI论文(www.lunwensci.com)

【摘 要】迪伦马特的戏剧《老妇还乡》采用喜剧的形式来表现悲剧性内容,体现了迪伦马特怪诞的艺术风格 。 本文从戏剧的情节 、人物形象和台词设定三个方面来探究迪伦马特在《老妇还乡》这部戏剧中对怪诞风格的 运用,并进一步挖掘怪诞手法背后迪伦马特对人类生存环境与个体生存意义这一双重主题的揭示。

瑞士德语戏剧家弟里德里希·迪伦马特(1921— 1990) 是 20 世纪德语剧坛的重要代表人物,被誉为继布莱希特 之后杰出的德语剧作家 。迪伦马特出生于一个牧师家庭, 少时便展露出对文学 、艺术等领域的浓厚兴趣,喜欢阅读 圣经故事 、学习绘画,长大后则致力于在德国文学 、哲 学 等领域深耕学习,学习之余还曾在剧院工作过,并于 1943 年开始进行戏剧创作,其中上演于 1956 年的戏剧代表作 《老妇还乡》 更是奠定了其在世界戏剧文坛的重要地位 。 《老妇还乡》这部戏剧共分为三幕,主要讲述了女主人 公 亿万富婆克莱尔·察哈纳西安多年后回到家乡居伦,以 10 亿巨款为条件, 买通全体居民来报复男主人公昔 日初恋 情人伊尔的故事 。戏剧的副标题为“一出悲喜剧”,悲喜剧 是迪伦马特于 1954 年在《戏剧问题》中提出的戏剧理论, 即用喜剧的形式表现悲剧的内容, 悲剧与喜剧的融合使 戏剧呈现出怪诞的艺术风格 。怪诞作为迪伦马特独特的 创作风格,在其众多作品中都有所体现,因此本文以迪伦 马特的戏剧《老妇还乡》为例,从怪诞在戏剧情节 、人物形象 、台词三个方面的设定来探究迪伦马特对怪诞手法的运用,并进一步挖掘其背后所揭露的双重主题意义 。

一、怪诞风格的戏剧理论基础

( 一 )悲剧与喜剧的理论发展

悲剧和喜剧同属于戏剧艺术的重要种类 。悲剧最早 可追溯至古希腊时期,其中亚里士多德在《诗学》中 对 悲 剧的情节 、人物 、审美特征进行了详尽阐述,强调悲 剧 是 对行动的模仿, 悲剧通过人们被动形成的消极情绪来实 现情绪价值的升华,揭示了悲剧内容的严肃性特征,从而 触及悲剧本质,奠定了西方悲剧理论的发展基础 。在德国 古典主义美学时期, 黑格尔矛盾冲突理论的提出使得悲 剧研究得以进一 步发展, 他从辩证法角度揭示了悲剧冲 突的本质, 指出悲剧的使命便是对伦理道德与个人追求 之间冲突的描写 。随后尼采在黑格尔悲剧观念的基础上 将生活悲剧与审美悲剧进行区分, 提出了影响悲剧形成 的 日神和酒神精神, 其中 日神精神是指外表呈现简单明快特征的静态艺术;酒神精神是指迷醉状态的音乐精神,日神精神与酒神精神的交融互动推动了古代古希腊悲剧 的最终形成;喜剧理论最早可追溯至柏拉图的喜剧观,柏 拉图对喜剧所引发的笑进行深入分析, 指出笑作为喜剧 特征的直接体现,不仅是一种人特有的生理现象,同时也 是一种社会现象,具有一定的社会伦理内涵 。亚里士多德 在模仿论中进一 步对喜剧概念进行阐述, 强调喜剧是指 对滑稽事物的模仿, 与柏拉图一样从抽象角度去界定喜 剧概念 。喜剧理论研究的转折在于康德对喜剧心理效应 的发现,随后黑格尔从悲剧的角度探寻喜剧成因,认为喜 剧填补了悲剧对人物主观因素忽视的空缺, 喜剧将人物 放置于荒唐可笑的过程中, 使人物通过不断暴露自身缺 陷 、产生矛盾,从而体现人物主体意志的特征 。值得一提 的是,喜剧自诞生以来便 一 直以社会底层小人物为主体, 而悲剧主角则从古希腊时期的王公贵族逐渐演变成社会 公民,甚至有向喜剧主角转变的趋势 。

(二)迪伦马特的悲喜剧理论

基于上述悲剧主角向喜剧主角转换的现象, 迪伦马 特对悲剧是否适应于当今社会这 一 问题进行深 入 思 考, 并由此提出了著名的悲喜剧理论 。迪伦马特认为,悲剧是 一种庄严的艺术形式, 悲剧主角产生的前提在于其身上 内疚 、衡量 、责任等特质,而当今时代悲剧主角产生的 客 观条件已不复存在, 纯粹的悲剧不再适应于 当 前 社 会, 喜剧才是被现代社会所接受的 、恰当的戏剧手段 。 由此 迪伦马特认为人们可以在喜剧中来表现悲剧, 并指出现 代艺术家可以通过喜剧的形式来展现悲剧的内容, 即在 形式上通过故意歪曲假定已知的作品 、颠倒 其 原 意,呈 现讽刺和批评的效果, 通过喜剧独有的讽刺手段来揭示 当今时代存在的各种社会现象, 同时意在通过讽刺的手 段来展示现实世界, 讽刺由此被称为是一种臆想的乌托邦;而悲剧的内容可体现在悲剧冲突的运用上,悲剧冲突影响着悲剧六个成分中情节和人物性格两个方面, 它既 是构成悲剧情节的基础,同时也是展示人物性格的关键, 其中情节被视为悲剧的灵魂,包含突转 、发现等关键的悲 剧情节布局, 人物性格则决定了悲剧人物的品质与情节 的性质 。值得一提的是, 迪伦马特通过对古希腊悲剧与 喜剧作家作品进行研究, 对悲剧和喜剧概念进一 步提出 独到见解 。迪伦马特指出, 古希腊悲剧以现代的形式向 观众呈现古代的神话故事, 让观众于同情的内在情绪中 形成与神话人物之间的情感共鸣, 以此来拉近与观众之 间 的 距 离 。喜 剧 则 以 现 代 的 形 式 来 演 绎 虚 构 的 故 事 情 节,通过对既定情节 、人物的刻意歪曲,拉开与观众 之 间 的距离 。

(三)悲喜剧理论的艺术风格

迪伦马特将上述这种喜剧获得距离的手段称之为怪诞, 作为其独特的艺术创作风格, 迪伦马特于 1954 年在 《戏剧问题》中对怪诞作出如下定义,即怪诞只是一 种 感 性的表达 、一种感性的恃论,其形式夸张,迪伦马特 的 研 究者认为应该将怪诞简化为恃论 。迪伦马特认为怪诞是 不可避免的, 因为在当今社会悲剧难以作为一种独立的 形式而存在,人们可以从喜剧中获得悲剧,怪诞的风格实 则是打造一个异化的世界 。需要强调的是,迪伦马特的戏 剧观有别于荒诞派戏剧家, 他认为怪诞并非一种反艺术 或超现实主义,它总是建立在现实的事实之上,是一种现 实主义的形式原则, 只不过以一种夸张的形式达到讽刺 的效果,从而达到揭示世界本质的目的 。怪诞作为一种复 杂的视觉艺术形式,其特点是为了引起欢笑和恐惧效果 。 对迪伦马特来说,喜剧创造距离,而怪诞就是获得距离的 手段,怪诞通过对现实生活中的普遍性事物加以变形,从 而使之拉开与现实之间的距离, 怪诞由此被认为是一种极端的风格化 、一种突然的意象化体现,其存在目的便是帮助喜剧产生悲剧性的效果 。迪伦马特在他的众多作品 中都应用了怪诞这一 写作手法, 最开始怪诞在他的作品 中仅作为一种文体手段, 是一种仍带有明确希望意识的 讽刺,后期迪伦马特逐渐将其转变成一个整体类别,将怪 诞视为一种依托于观众意识的流派, 尽管风格和体裁发 生改变, 但其最终目的仍是意图通过怪诞达到夸张的讽 刺效果 。

二、怪诞风格的戏剧舞台呈现

( 一 )戏剧情节设定

在情节方面,《老妇还乡》的故事发生在居伦,在迪伦 马特笔下, 居伦是一个人的价值被金钱所取代了的异化 世界,包括男主人公伊尔在内,其受金钱的诱惑,从 而 做 出一系列口是心非的举动 。怪诞情节的设置本身就是作 为恃论而存在,女富豪花 10 亿只为买一个公道的故事用 极端夸张的手法展现出来, 这种夸张的讽刺形式便是怪 诞, 通过一 系列怪诞情节来讽刺这个金钱至上的异化小 镇 。这里以戏剧中最为典型的一个怪诞场景为例,即:发 生在康拉德村树林里男女主人公相会的一 幕 。这 一 幕被 认为是 一个爱情场景, 因为两位主人公回到了他们年轻 时约会的树林, 也就是他们当时恋情开始的地方 。 由于 故事的发生地居伦城需要财政支持, 居伦市民为了获得 如今已成为富豪的女主人公同情心和帮助, 便派她的昔 日情人兼男主人公做调解人, 于是就有了树林里的这 一 幕 。首先, 这 一 场景的第 一个荒谬之处需要结合上下文 来分析, 即过去男女主人公之间还是恋人关系, 可后来 伊尔却主动抛弃了年轻的克莱尔,并在法庭上诬陷她,从 而导致了克莱尔前半生的悲惨生活, 这也是后来她复仇事件的导火索。因此,这个爱情开始的小树林,以及对过去的回忆并没有产生积极效果, 也并没有达到伊尔和居伦 市民的目的,反倒是产生了消极效果,加快了女主人公复 仇的进度,这种前后矛盾便凸显了怪诞的特点,而此时还 在当说客的伊尔尚且不知 自 己接下来的结局, 其谄媚的 语言和虚伪的举动显得尤为可笑, 更是体现了一种荒谬 感 。其次,第二处怪诞风格的体现则是在舞台布景方面, 即当时负责扮演居伦城市民的四位居民开始模仿自然现 象,“从左边来的四个市民拿着 一 张简单的木制长 椅,没 有靠背,他们把长椅放在左边 。第 一个人爬到长凳上,拿 着 一 个大的心形纸板,上面写着字母 AK,其他人 围 着 他 成一个半圆形。 ”这里出现的四个人物是匿名的,只能通 过他们身上所携带的一些没有生命特征的物体来判断他 们的身份, 心形纸板象征着两位主人公的爱情, 而字母 AK 则是男女主人公名字的首字母, 纸板是用 相 对 劣 质 的材料制成的, 间接说明了男女主人公之间是一种廉价 的爱, 有缺陷的爱 。 同时四个人物时而模仿植物, 如云 杉 、松 树 、灌 木 丛,时 而 模 仿 动 物 的 叫 声,如 鸟 叫 、鹿 叫, 这种布景安排的用意其实是为了唤起克莱尔对故土的美 好回忆,故而采取这种用人来模仿大自然,将真实与虚幻 结合起来的怪诞方式,也被视为一种荒谬的 手 段 。值 得 一提的是,作者还会运用手势与话语结合的 方 式 来 表 现 怪 诞 元 素,例 如 这 个 场 景 中 的 四 个 人 物,其 中 三 个 都 是 模 仿 树 木,他 们 都 有 各 自 特 定 的 指 令,其 中 最 后 一 个 指 令便是让三号人物扮演的树木上下移动手臂,嘴 上 发 出 呼 呼 的 风 声,表 明 风 应 该 在 这 里,而 荒 谬 的 点 便 在 于 风 作 为 原 因,树 枝 运 动 作 为 结 果,但 都 是 由同 样 的 人 来 扮 演的 。最后,剧中人物还用两个旧金属,即钥匙和管子之 间的敲击声来模仿啄木鸟的叫声,这种方 式 也 是 将 怪 诞 置于台前,显得可笑又夸张 。这里强调 金 属 的 破 旧 与生锈的状态,也是为了侧面凸显出居伦城的悲惨境遇 。

(二)戏剧人物形象设定

在人物形象方面, 主要针对女主人公和她的两个随 从来分析 。迪伦马特所构建的异化世界中的怪诞体现在 女主人公克莱尔的外貌和婚姻状况这两方面 。具体来说, 由于克莱尔曾遭遇过飞机失事, 她的身体早已失去了人 的基本特征, 故迪伦马特将其描述成一个身体躯干由象 牙 、珠宝等物质拼接而成的僵化的人物形象,这种奇异的 矛盾组合是怪诞风格的呈现 。而她的婚姻状况更凸显了 怪诞的特点,后半生克莱尔经历了九任丈夫,每任丈夫的 名字都加上了管家的姓氏,丈夫对她犹如工具一般,毫无 感情可言 。克莱尔仗着自己如今的身份地位,报复以前曾 欺辱自己的人,采取了一 系列的复仇手段 。她找到当初收 了伊尔的贿赂, 为他做假证而导致自己流落他乡的罗比 和托比,将他们买回来作为仆人使唤 。紧接着便回到了曾 经的伤心之地—— 居伦城, 且十分嚣张地向居伦城全体 市民提出了一个要求,即用十亿来买伊尔的性命,还她一 个公道 。在这个过程中,克莱尔表面上似乎并未采取具体 行动, 但居伦城的一切都在她的掌控之中, 她只需要等 待,一切便可按照她的预期去发展,居伦城市民终将向金 钱所屈服,而伊尔也受到了应有的惩罚 。对于克莱尔这个 人物形象来说, 迪伦马特要求在戏剧表演过程中将其演 绎成一个合乎情理的角色,而非一个单纯的恶人形象,其 目的是引起观众的同情和幽默情绪,而非观众的愤怒 。在 这部剧中,克莱尔有 自 己的名字 、身份,她是 一 个独 立 的 个体,财富是她的典型特征,但结合她过往的悲惨经历来 看,不难看出克莱尔这个人物身上所具有的矛盾特性,人 物本身具有怪诞色彩 。

另外,怪诞的人物形象还体现在她的两个随从身上, 最明显的便是随从的行为,重复的行为似乎是机械的,毫无生命力可言 。作为盲人,他们行动上受限,彼此手牵着手,依赖于他人的帮助,身体上的残缺导致其无能 为 力, 只能这样可笑又可悲地活着 。此外他们的名字本身同样 充满怪诞色彩, 罗比和托比这种看起来有些许武断的相 似名字实则是在强调身为仆人的不重要性, 同样剧中还 出现了鲍比和莫比, 他们是指她的第七任丈夫和巴特勒 法官, 在剧中也经常出现因名字的相似性而导致人物混 淆的画面 。

(三)戏剧台词设定

在台词方面,主要围绕男主人公伊尔所展开的情节发 展与话语陈述去分析 。伊尔的人物性格是多变的,其心路 历程经历了从早期的虚伪可笑,到中间的惶恐绝望,再到 最后的醒悟与升华, 他也成功从一 名喜剧主角变成一个 悲剧人物, 而人物形象的变化也导致其台词前后 自相矛 盾,从而凸显了怪诞色彩 。具体来说,在剧中的最开始,伊 尔自诩为女富豪的初恋情人, 无论是在火车站还是在康 拉德村小树林,他总是说着一些违心又虚伪的话语,看起 来十分可笑又荒谬;在剧情发展中间,随着他逐渐意识到 克莱尔是真的想报复他, 而周围的居伦城市民也都不怀 好意,他的内心防线开始崩溃,尤其是居伦城市民为他火 车站送行的场景,大家不断重复着“祝你平安”等台词,其 实是一种反义,这种言行不一的对比也突出了怪诞色彩 。 众人表面看起来是送行,却自发把他包围起来,不让他离 开,导致伊尔最终绝望地瘫在地上,这 一 幕看起来可悲又 可笑, 如今他所遭遇的处境不过是由当年所犯下的罪责 而种下的苦果,现在的他与最开始得意洋洋 、沾沾自喜的 他形成了鲜明对比, 让人不禁感叹这个身上充满了荒诞 色彩的人物;全剧的结尾便是伊尔实现人格升华的时期, 在这 一 时期, 围绕伊尔而展开的颇具怪诞色彩的台词话 语主要是由居伦市民所说, 他们反转的态度与刚开始对他的宽慰形成了鲜明对比, 事到如今他们仍旧说着虚伪的话,打着人道主义的幌子,却做着将伊尔一 步步逼向绝 望的举动 。例如,教师曾经对其作出警示,并直白地告诉 伊尔,人们可能无法抵抗住金钱的诱惑,但在最终群众大 会上的 一 幕却又发生反转,作为证人,他去陈述伊尔所犯 的罪行。牧师也曾对伊尔说过“快逃吧”等话语,但随之又对 其进行否定,否定居伦城市民的口是心非与不怀好意。市长 也是一位关键人物,他是群众大会的宣誓人,早在最开始他 便向克莱尔提出过抗议,义 正 言 辞 地 拒 绝 了 克 莱 尔 的 无 理请求,但是随着事态发展,他也渐渐被金钱所诱惑,最 后甚至要求伊尔自行了断,以此来衬托自己的无辜 。以上 三个人物台词的前后矛盾形成了鲜明对比, 他们台 词 的 特 点 便 是 不 断 去 重 复, 这 种 谎 言 再 重 复 也 无 法 变 成 真 理,正是这种可笑又显得无用的台词充满了怪诞色彩 。

三、怪诞风格背后的双重主题揭示

( 一 )人类生存环境的批判与警示

迪伦马特善于在戏剧中运用“即兴奇想”来表达对社 会现实的讽刺,他通过营造一种特殊的气氛,使得不合理 的事情也变得合乎常理 。具体来看,戏剧中金钱便是迪伦 马特的奇思,结合《老妇还乡》创作的时代背景,金钱作为 当时社会不可或缺的物质基础,迪伦马特以金钱为武器, 帮助人们探寻人类真实的生存环境 。剧中的女主人公多 年后荣归故里,其目的不在于探亲,而是为了实施自己对 男主人公的报复计划,这 一举动看似匪夷所思,但在迪伦 马 特 对 女 主 人 公 的 过 往 经 历 进 行 交 代 后 又 变 得 合 情 合 理 。同时剧中的居伦城居民本应坚守住内心的道德底线, 却被女主人公的金钱利益所诱惑,男主人公的妻子 、孩子 以及其他代表着社会各阶层力量的居伦城市民都纷纷换上了崭新的衣服,居伦城内的生活也愈发繁华,市民们的这一行为举止看似没有任何根据, 实则迪伦马特早已进 行过铺垫,早在过去女主人公遭受冤屈的时候,居伦城市 民同样没有为年轻的女主人公主持过公道, 所以回头看 他们的举动也变得合情合理 。迪伦马特意图通过怪诞的 艺术效果来揭露世界的根源所在,体现了迪伦马特对人类 生存环境的忧虑。事实上,瑞士作为迪伦马特的生活地,他 希望通过《老妇还乡》这部作品来警示社会,告诫 人 们 不 要被金钱所左右,要坚守住内心的道德准则,避免像剧中 出现的教师 、牧师 、市长等居伦城市民一样经受不住金钱 的诱惑,最后作出违背道德底线的决定,由此体现出迪伦 马特居安思危的先见意识,以及《老妇还乡》这部作 品 本 身的社会警示意义 。

(二)个体生存意义的阐释与哲思

《老妇还乡》这部作品不仅体现了迪伦马特对人类生 存环境的真实反映, 而且展现出其对荒诞世界下人类命 运 、个体生存价值的深切关注 。以剧中男主人公伊尔由喜 剧主角转换成悲剧主角的人物形象变化为例, 伊尔最开 始是居伦城的普通商人,与其他居民 一样,平庸地在小城 生活,但一切都被昔日恋人的强势回归而打破 。女主人公 多年后摇身一 变成为富翁, 一 心想要回到故乡开展自己 的复仇计划, 而此时破旧的故乡小城需要资金的支持来 解决贫穷的问题,于是派伊尔以昔日恋人的身份做说客 。 伊尔起初仍未意识到 自 己曾经犯下的错误, 还试图以年 轻为理由蒙混过关, 直到后来全体居伦市民因被女主人 公的金钱所收买,决定放弃他时,伊尔才意识到事情的严 重性,内心开始产生恐惧,并在自身生命安全受到威胁时 意识到逃避并不能解决问题,唯有承认自己所犯下的错误 才能实现自我救赎 。于是伊尔主动要求接受居民的审判, 并愿意以己之过来承担全部罪行, 试图帮助全体居伦市民摆脱困境 。此时不难看出伊尔的价值观已然发生变化,他开始变得敢于面对错误,勇于承担责任,不与向金钱妥 协的群体同流合污,实现了个体存在意义的升华,而这便 是迪伦马特为当时的人类找寻的自我救赎之路 。值得一 提的是, 迪伦马特年轻时对哲学研究深感兴趣,《老妇还 乡》这部作品同样被打上了存在主义哲学的烙印 。迪伦马 特对克尔凯郭尔的存在主义哲学观表示认同, 强调了个 体存在的重要性与独特性, 致力于为荒诞环境下的个体 找寻生存价值 。剧中有明确身份的伊尔便是个体存在的 典型案例,他独立于群体之外,通过经历心灵磨难实现个 体存在意义的超越与升华, 与克尔凯郭尔的个体思想不 谋而合 。 同样这部作品也能找到萨特存在主义学说中自 由选择思想的影子,男主人公选择坦然面对悲剧结局,不 与群体同流合污,由开始的被动接受到后来的主动面对, 通过掌握个体命运的主动权, 从而实现了真正意义上的 超脱与自由 。

四、结语

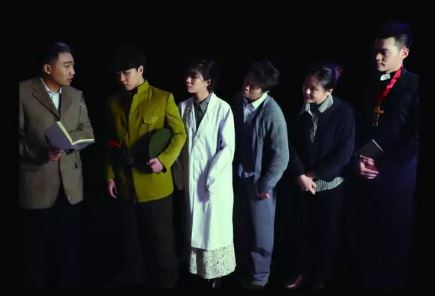

戏剧《老妇还乡》自创作以来便引起世界剧坛的广泛 关注, 其独特的怪诞式艺术创作手法奠定了迪伦马特在 德语文学史上的重要地位 。本文通过对《老妇还乡》这部 作品中的情节 、人物形象 、台词三个层面进行深入分析, 发觉这种前后矛盾对比 、形式夸张的写作手法 便 是 怪 诞 风格的体现 。怪诞风格存在的意义便是为了 打 破 常 规, 通过夸张的手段构建 一 个异化的世界,以此揭 露 人 类 生 存环境和个体存在意义的真实状况,迪伦马特 以 戏 剧 艺 术观照现实生活, 表现出对人类命运的深切关注,《老妇 还乡》这部作品也因其深远的时代意义而被 评 为 当 代 戏剧史上的经典之作 。具体来看,《老妇还乡》自 1956 年于苏 黎世完成首演以后,迅速风靡全球,不仅被美国 、奥 地 利 、法国 、德国等众多国家争相上映 、改编,同时于 20 世纪 80 年代引入中国,并于 1982 年在北京人民艺术剧院完成 首演,1988 年在“世纪回顾”活动中被中外评委评为近百 年来在华最具影响力的外国经典戏剧,自 20 世纪 90 年代 后,《老妇还乡》又相继被改编成京剧 、雨剧和黄梅调音乐 剧等戏曲形式 。 由此可见,《老妇还乡》这部作品深受中国 观众喜爱, 究其原因在于迪伦马特戏剧思想中兼容并蓄 的特点与中国人的审美意趣相接近, 吸引着诸多中国剧 作家及艺术工作者去探寻其独特的艺术魅力, 而怪诞作 为迪伦马特戏剧美学的核心, 同样对中国当代戏剧的研 究和发展起到了启示性作用 。

参考文献 :

[1]乔丽主编 .外国戏剧史[M].郑州:河南大学出版社,2014.

[2]韩瑞祥.“悲剧性的东西就是从喜剧中产生出来的”—— 论迪伦 马特的喜剧《老妇还乡》的审美现代性[J].外国文学,2005(05):76.

[3]庄浩然 .现代戏剧理论与实践[M].福州:福建教育出版社,1997: 342-365.

[4]闫寒著 .天才的画像:瑞士德语文学十大家[M].重庆:重庆大学 出版社,2014:178-179.

[5]汪 介 之.20 世 纪 欧 美 文 学 史 [M].南 京 :南 京 师 范 大 学 出 版 社 , 2003:104.

[6][瑞士]弗里德里希·迪伦马特著 .老妇还乡[M]. 叶廷芳译 ,北京 : 人民文学出版社,1980:193.

[7]谢芳.试析《老妇还乡》的怪诞风格[J].外国文学评论,1998(03):37.

[8]黎林 .荒诞的世界 觉醒的自我—— 论《老妇还乡》之主题[J].外 国文学,2004(03):96-99.

[9]宫宝荣等著 .他山之石:新时期外国戏剧研究及其对中国戏剧的影响[M].上海:上海远东出版社,2015:144-152.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/64018.html