SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:随着音乐数字化技术运用,以及自媒体普及,音乐的表现形式 日趋多元化,歌曲创作群体也逐步大众化,如何在歌曲创作中融入民族民间音乐元素,创作出既具有时代精神又不乏民族风格的优秀歌曲,已成为歌曲创作 目前面临的难点 。本文试图对民族民间音乐进行分析,结合创作歌曲的写作案例,探索民族民间音乐在歌曲创作实践中的运用与发展规律 。

著名音乐家格林卡曾说:“真正创造音乐的是 人民,作曲家只不过是把它们编成曲子而已。”纵观 国内外的经典创作歌曲,充分证明民间音乐对作曲 家的影响和在他们作品中的地位与作用。如王洛宾 创作的歌曲《在那遥远的地方》,这就是一首集多民 族音乐元素于一体创作的歌曲 。据资料显示,这首 歌吸收了藏族民歌《亚拉苏》、哈萨克族民歌《羊群 里躺着想念你的人》、维吾尔族民歌《牧羊人之歌》 等音调,经过融合发展后创作晚上 。歌曲的产生源 于王洛宾的一次人生经历:1939 年 7 月, 导演郑君 里到青海省海晏县金银滩草原拍摄纪录电影《民族 万岁》, 王洛宾随剧组一道前往采风, 在欢迎宴会 上,他认识了时年 17 岁的萨耶卓玛,后来萨耶卓玛 入选电影女演员,王洛宾便主动要求出演赶羊的帮 工,二人在一次独处时,卓玛察觉到王洛宾灼热的 眼神,便用羊鞭轻轻地打了他一下,令王洛宾彻底 爱上卓玛 。电影拍摄完成后,王洛宾随队返回北京, 在返程的骆驼背上时,王洛宾突然想起卓玛为他唱 过的一首哈萨克族民歌《羊群里躺着想念你的人》,卓玛姑娘美丽的形象随即在他心中升腾,令他产生 了创作欲望,于是,他融合了藏族民歌《亚拉苏》、哈 萨克族民歌《羊群里躺着想念你的人》和维吾尔族 歌曲《牧羊人之歌》,创作了脍炙人口的《在那遥远 的地方》, 这首歌曲不但成为国内广为传唱的经典 曲 目,1994 年王洛宾还因此获得联合国教科文组织 “东西方文化交流特殊贡献奖”。 同样,在笔者音乐 创作实践中,凡是获奖或比较成功的歌曲,也都是 建立在吸收民歌营养基础上取得的 。如笔者参与创 作的侗族音乐剧《嘎老》和苗族歌舞剧《射背牌》,就 是在吸收侗族大歌、叙事歌 、牛腿琴歌 、琵琶歌和苗 族飞歌 、游方歌 、酒歌等民间音乐元素基础上创作 的,两部剧的音乐分别获得全国第五届少数民族文 艺会演“最佳音乐创作奖”和贵州省第六届少数民 族文艺会演“最佳音乐创作奖”,可见民族民间音乐 在音乐创作中的重要地位和作用。

随着音乐数字化技术运用和自媒体的普及,很 多音乐爱好者加入歌曲创作队伍中来,创作群体 日趋大众化,歌曲创作不再是作曲家的专利 。新时代下,如何创作出民族特色浓郁 、时代精神鲜明的优 秀歌曲,涉及对民间音乐的掌握和运用的技术性问 题,鉴于此,笔者根据个人的创作体会,并结合对优 秀创作歌曲分析,就民族民间音乐在歌曲创作中的 运用与发展问题谈谈拙见。

一、把握民族民间音乐属性是准确运用民族民 间音乐进行歌曲创作的前提

( 一 )认真学习民族民间音乐,准确把握民族民 间音乐属性

民族民间音乐作为中国音乐学的一个特定名 称,是近现代音乐理论界为区别于其他非民间音乐 类别而提出的概念,指产自于民间 、流传于民间 、表 现民间生活的民间歌曲和民间乐曲 。民族民间音乐 种类繁多,从民族方面分类,可分为汉族民间音乐 、 少数民族民间音乐;从艺术方面分类,可分为民间 歌曲 、民间歌舞音乐 、民间器乐曲 、民间说唱音乐和 民间戏曲音乐等,数量多,且涉及面广,要想在浩瀚 的民族民间音乐海洋中科学 、合理 、准确地将民族 民间音乐运用于歌曲创作中, 避免出现不当引用, 甚至原则性错误,一定要有认真向民间音乐学习的 态度,要熟悉民间音乐的音调和歌唱(演奏)风格, 要对它的内容和表达对象 、适用环境等进行认真考 察,只有这样,才能对民族民间音乐的分类 、功能属 性等有基本了解 。

贵州是一个多民族省份, 居住着汉族和苗族 、 布依族 、侗族 、水族 、土家族 、彝族 、仡佬族 、瑶族等 十几个兄弟民族,民间音乐资源丰富,各有特色。除 汉族山歌 、劳动号子 、小调和器乐曲外,少数民族的 民间音乐更是种类繁多 、异彩纷呈 。仅苗族民间音 乐而言,民间歌曲 、民间器乐曲就有数十种之多,且 各自的文化内涵和音乐风格也不尽相同。以黔东南 苗族侗族自治州为例,民间歌曲和民间器乐曲种类 就达十余种 。从歌曲方面来看,有苗族先民在长期 生产劳动中从原始神话传说基础上创造出来的大 型史诗“苗族古歌”,由《开天辟地》《人类起源》《洪 水滔天》和《跋山涉水》四个章节构成,每个章节包含若干首不同的歌曲,内容包罗万象,从宇宙的诞生 、 人类和物种起源 、开天辟地 、洪荒时期到苗族的大 迁徙等,篇幅巨大。苗族古歌用问答式叙述,由于语 言差异,各个地方的曲调不尽相同,但多为徵调式 或宫徵交替调式,分节歌曲式形式,根据歌词的不 同,曲调可适当调整 。有高亢嘹亮 、回荡山谷的“飞 歌”,多在户外和劳作时歌唱,内容以歌唱大自然 、 赞美爱情、歌唱重大事件等题材为主,如《家乡是个 好地方》《要玩趁年轻》《毛主席就究罗》(毛主席来 了)等;有年轻人交谊时唱的“游方歌”,在苗寨,每 个寨子都会在村头或寨尾安排 一个专供年轻人对 歌玩耍的地方,俗称“游方坡”或“游方场”。“游方” 是苗族青年男女特有的交友和谈情说爱方式。每当 夜幕降临,苗族小伙们三五成群,相约姑娘到寨子 “游方”,而“游方”时唱的歌苗语称“霞游方”,相当 于汉语的“情歌”之意。“游方”一般从群体对歌的初 相识开始,经过数次交往后,逐步发展为男女单独 互诉衷肠、确立关系的桥梁 。因此,“游方歌”也分为 男女集体对歌和男女单独对唱两种, 曲调委婉动 人,相比之下,集体对歌时唱的歌曲歌唱性更强,两 人对唱时曲调更具述说性 。 由于歌唱对象不同 、情 感发展阶段不同 、歌词的即兴性等,曲调也会随之 进行适当调整 。此外还有酒歌 、叙事歌 、祭祀歌 、曲 艺等 。从器乐曲方面来看,有芦笙曲 、古瓢琴曲 、姊 妹萧曲 、苗笛曲等,他们的文化内涵和文化功能也 都不同 。如芦笙曲就有大小芦笙之分,祭祀类与娱 乐类之分。姊妹萧曲和古瓢琴曲则具有系列化和套 曲特征:在丹寨县排调乡一带,每当吃完晚饭,小伙 子就会到姑娘家外面吹响姊妹萧, 邀请姑娘出来 玩,且不同的阶段有不同的乐曲,当吹完第一曲《姑 娘吃好饭没有》后,姑娘如不回应,小伙子就会接着 吹《姑娘洗好碗没有》,姑娘还不出来,小伙子则吹 《是你妈不让出门还是你累了起不来》,当姑娘出来 一起玩耍后,经过交流,小伙子则根据当时的情况, 分别吹《姑娘有朋友没有》《姑娘莫嫌我家穷》《可不 可以做朋友》等,姑娘如果对小伙子有好感或有意向,就会唱《哥哥越吹越想听》,小伙子则吹相同的旋律 为姑娘伴奏, 接下来还会吹 《能不能和我成一家》 《在家种田还是出去找钱》《开开心心过日子》等 。同 样,古瓢琴曲也是由套曲组成的,其先后顺序是《喊 姑娘》《邀姑娘跳舞》《谢姑娘》或《骂姑娘》(如女孩 应邀一起跳舞就拉 “谢姑娘”, 女孩不答应就会拉 “骂姑娘”)《集体舞》《鸡叫了》《散场 舞》《送姑 娘》 等,可见不同的乐器,其不同的乐曲功能和作用是 不同的。上述仅仅是黔东南范围内的苗族民间音乐 情况,如果加上贵州其他地区的苗族,那么歌曲的 种类更是数不胜数 。

面对纷繁复杂的民族民间音乐,必须认真学习 并加以研究,对不同民歌 、不同乐曲的文化内涵和 功能属性要有基本的了解,如果仅凭“好听”就简单 引用,难免会出现这样或那样的错误 。 比如在创作 喜庆歌曲时引用的是祭祀歌的音调,或者在创作严 肃 、重大题材歌曲时采用的是情歌音调,这些都是 不恰当的,往小的方面说,是技术性问题,往大的方 面看,还会引起民族误会和矛盾 。因此,要以严肃认 真的态度深入民间学习,深入了解民族民间音乐的 表现内容 、适用环境和适用对象 。只有这样,才能科 学合理地将民族民间音乐融入自己的作品中,才能 创作出民族风格浓郁、群众喜欢的好歌。

(二)准确把握歌曲主题,合理选取民族民间音 乐素材

运用民族民间音乐元素进行歌曲创作涉及对 民间素材的选取问题,在众多素材中,如何做到选 材恰当 、运用得体,确保歌曲内容与素材属性的一 致性值得深究 。下面,笔者以中宣部精神文明建设 “五个 一 工程”奖获奖歌曲《踩鼓》(蒲葆强词 、王德 文曲)为例进行分析,从中探索民族民间音乐在歌 曲创作中的选取和运用规律。

“踩鼓”是贵州省苗族特有的民俗节庆活动,是 一种民间集体舞蹈,广泛流行于黔东南台江 、施秉 、 剑河等清水江流域苗族地区, 具有广泛的群众性 。

每年农历二月至三月“吃姊妹饭”和五月“龙船节”等,人们都要穿着节日盛装,披挂银饰,兴高采烈地 踏着鼓点“踩鼓”,激越的鼓点与高昂的“飞歌”交相 辉映,节日气氛热烈 。合唱歌曲《踩鼓》以“踩鼓”活 动为载体,以歌颂改革开放为主题,抒发了苗族人 民“政策好,苗家富,欢天喜地把情抒”的情感。

歌曲《踩鼓》的歌词为:踩鼓,踩鼓,苗家姐妹来 踩鼓。穿花衣,戴银圈,好似锦鸡出幽谷。踏着月光, 踩着沃土尽情地跳,跳得小河欢歌,青山起舞 。踩 鼓,踩鼓,苗家姐妹来踩鼓。政策好,苗家富,欢天喜 地把情抒。牵着欢乐,挽着幸福尽情地跳,跳出时代 风采,腾飞脚步 。

从歌词中可以发现,其包含了以下几个重要因 素:苗族 、踩鼓 、幸福 、欢乐,从歌词就基本可以确定 这是一首展现苗族风格的歌曲 。 因此,曲作者选取 苗族“飞歌”音调为主题,并以“游方歌”作复调处理 形成对比,非常精彩,且“苗”味十足。

特别值得关注的是,为了突出“踩鼓”这一特定 的民族习俗,在歌曲引子部分,作者巧妙地用人声 模拟铜鼓敲击声与木桶的“舀”音,且与苗族飞歌有 机结合,犹如一 幅袅袅炊烟的苗寨画面呈现人们眼 前,也暗示着节日 的“踩鼓”活动即将开始 。

接下来,节奏紧缩,将苗族飞歌作为中部快板 乐段主题,先后由女高音声部和男高音声部演唱。

女声领唱声部则保留了苗族飞歌原有的舒展结构,与男、女高音声部形成鲜明对比。

歌曲的尾声部分, 作者巧妙地将象声词 “咚, 咚,咚,咚嘎咚”与“踩鼓踩鼓”发展成对比二声部, 通过自由反复并渐弱,直到歌曲结束,仿佛告诉人 们踩鼓活动一直延绵不断。

经过分析不难发现,歌曲《踩鼓》能获得中宣部 精神文明建设“五个一工程”奖实至名归,从内容方 面看,歌曲讴歌了改革开放使苗族地区发生了翻天 覆地的变化, 苗族人民过上幸福生活的时代主题; 从民族民间音乐取材方面看,作者围绕与“踩鼓”活 动相关的热闹场景 、激越鼓点和飘逸的飞歌进行展 开,素材与歌词内容、“踩鼓”习俗 、文化背景 、现场 环境贴切吻合;从技术方面看,作者合理地将专业 作曲技巧与民族民间音乐有机融合,使歌曲既具有 浓郁的民族风格,又具有强烈的时代特征,贵州作 曲家雅文曾这样评论《踩鼓》的艺术特色:“整个慢 板 段落的 音乐,写 得相当 精到,不仅有 特色,有 意 境,而且有技巧,有新的创意 …… 如果说慢板段表 现的是一种阴柔美,快板段落则是阳刚美”。

二、民族民间音乐的运用与发展

通过上文分析《踩鼓》发现,利用民族民间音乐 元素进行歌曲创作,既是作曲家普遍采用的方法,也 是使作品具有民族特色、艺术特色和个性特征的重要 途径。但是,运用方法多种多样,且每个人都有自己的 习惯 。根据笔者的创作体会,以及对部分优秀创作歌 曲的分析,认为“原曲填词、改编拓展、融合创新、择要 发展”四种方法最为有效,现分别陈述于下。

( 一 )原曲填词

也叫“填词法”,就是根据新的内容需要,将民 歌原有歌词去掉,填上新的歌词,表达新的思想感 情,其特点是简单又便于快速传唱,在民间和作曲 家的作品中广泛运用 。通常情况下,原曲填词对歌 曲的整体形象不会产生大的改变,如早期填词的苗 族飞歌《毛主席来了》,就是用赞美家乡青山绿水的苗族飞歌《站在山顶看家乡》重新填词的新民歌,歌 词表达了当年贵州解放时苗族同胞兴高采烈 、引吭 高歌的心情:“毛主席来了,全国解放了 。天下太平 了,大家成朋友。大家都高兴,一起把歌唱”(王德文 收集整理)。 2008 年,贵州遭遇 50 年不遇的冰雪灾 害,全国人民向贵州伸出了援助之手,国家领导人 专程到贵州灾区慰问受灾群众 。当年正值贵州侗族 大歌合唱团参加第十三届 CCTV 青年歌手大奖赛 合唱组比赛,为表达对全国人民的感谢,围绕这一 主题,合唱团将传统侗族大歌填上新词,在青歌赛 上演唱了合唱《冰雪无情人有情》:“唱首歌吧,唱首 大歌表心怀。苍天无情降灾难,冰封雪凌锁侗寨。断 水断电路不通,山川大地雪皑皑 。全国伸出援助的 手,中央领导来关怀 。派人开路架电线,党的温暖送 过来。齐心协力抗凌冻,人间处处真情在。唱首大歌 来感谢,振兴侗家向未来”(王德文 、陆永华 、潘振彬 填词) ,演唱完后受到大赛评委和主持人的高度评 价,并获得本次比赛合唱组三等奖 。

上述两首填词歌曲的内容分别由歌唱家乡改 为歌唱领袖, 提倡爱护大自然改为赞美人间真情, 新旧歌词的属性没有实质性改变,因此音乐形象也 没有发生大变化 。

但是,如果新填的歌词与原民歌歌词内容差距 较大,甚至发生质的变化时,歌曲的音乐形象也会 发生质的变化 。如早期填词的歌曲《东方红》,据资 料记载,1938 年, 作曲家安波根用陕北情歌 《芝麻 油》填词,改编成 八路军 抗战 题材歌 曲《骑 白 马》, 1942 年,陕北农民歌手李有源又用《骑白马》的曲调 重新填词,摒弃了《骑白马》中带“荤”的歌词,换成 了歌颂伟大领袖毛主席和共产党的内容:“东方红 太阳升,中国出了个毛泽东,他为人民谋生存,呼儿 嗨哟,他是人民大救星”。歌词内容的改变导致音乐 形象改变, 歌曲由原来的民歌风格逐步发展为严 肃 、庄重的颂歌风格,成为一 首脍炙人 口 的优秀歌 曲。实践证明,“原曲填词”如果运用得当,可以起到 事半功倍的效果。

(二)改编拓展

就是在保留原民歌音调特征 、旋律走向和原有 风格基础上,通过重复 、增减 、拓展和改变演唱方法 等,对原民歌进行改编,使其产生新的变化,形成新 的音乐风格 。

改编 。改编在作曲技巧中也叫“改编法”,就是 在保留民间音乐素材原有风格基础上进行适度处 理 。所谓“适度”,就是在改编过程中不破坏民间素 材原有的音乐风格和类别属性,做到千变万化不离 其宗 。改编的方法很多,分析布依族民歌《好花红》 的不同改编版,从中可以看到同一首民歌的不同改 编方法 。方法一,增加引子 、间奏和尾声 。如阎维文 演唱的《好花红》,歌曲原有旋律 、结构和风格不变, 增加前奏 、间奏和尾声,人声与乐队形成音色对比, 歌曲表现力增强。方法二,改变演唱方法。同样是布 依族民歌《好花红》,在电视连续剧《二十四道拐》中 被用作片尾曲,由“彝人制造”用通俗唱法演唱,不 但保留了布依族民歌的韵味和风格,而且多了些阳 刚,给人以沧桑 、悲切之感,从另一 侧面展示了《好 花红》的艺术魅力。

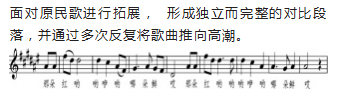

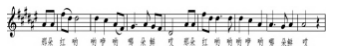

拓展 。拓展也叫展开,指利用民间音乐元素通 过移位 、变奏 、延伸和改变演唱形式等方法进行处 理,使歌曲 扩大规 模,结构 更加 完整,表 现更加 充 分。如杨洪基、尚雯婕二人演唱的《好花红》,作者首 先将独唱改编成二声部重唱, 演唱形式发生变化, 同时还对歌曲进行拓展 。第一步,给歌曲增加了前 奏 、间奏,让人声与伴奏形成对比 。第二步,在原有 民歌基础上增加结束句, 形成第一段落的小高潮, 解决了原民歌过于平稳和缺乏对比的问题 。

中段高潮结束后,歌曲以中弱的力度回到原民 歌,由原来的乐段结构拓展为完整的 ABA 结构,规 模扩大了,对比性 、表现力得到增强,音乐形象也更 加丰满。

(三)融合创新

就是从民歌的功能属性 、音调特征 、地域风格 和总体情绪中提炼出最具代表性的音乐片段进行 融合,使其产生出新的曲调和新的音乐形象 。融合 创新是一种重要的作曲技法,也是民族歌曲创作中 运用较多的方法。其关键点是先找到民歌的典型片 段和旋律走向,再将其与新的节奏 、新的速度融合, 使歌曲更具概括性 、独特性和完整性,最终以浓郁 民族特色和强烈时代特征呈现出来 。如歌曲《你见 过雷公山的山顶吗》(晓生编词曲), 这是一首以贵 州黔东南苗族飞歌为基础,通过融合与创新完成的 歌曲,从 20 世纪 60 年代一直流传至今 。第一段慢 板部分作者采用填词法,将歌唱家乡的苗族传统飞 歌的歌词内容换成歌颂共产党 、歌颂毛主席的歌 词,用朴实的话语 、高亢悠扬的歌声唱出了苗族人 民对党和毛主席的深情:“你见过雷公山的山顶吗? 共产党的恩情比它还要高 。你见过清水江的流水 吗? 毛主席的恩情比它更深长”。歌曲的第二段,作 者大胆将慢速散板的苗族飞歌改为小快板方正结 构 乐 段,与 飞 歌 特 有 的 骨 干 音“sol、mi、do”加 以 融 合,产生明快跳跃的音乐形象,与第一段形成鲜明 对比,不失为一种创新。速度与音调进行融合,结构 改变,使歌曲具有极强的律动感 、时代感 。 中段结 束,歌曲回到第一段慢板部分,以陈述 -对比 -再现 的完整结构,快速与慢速进行对比,表达了苗族人 民对党和毛主席的无限深情,至今仍在传唱。

(四)择要发展

“择”就是选取,“要”即音乐要素 、核心,即择其要素,巩固发展,找到最能代表地域特色 、民族风格 的音乐要素和语言要素进行典型化加工提炼,使歌曲 具有强烈的地域特色、民族风格 。这里所说的“要素” 与“融合创新”中的“片段”区别在于,“片段”指的是乐 节、乐句或相等规模的语句;“要素”指动机 、乐汇或 相等规模的词或词组 。择要的方法很多,有音调择 要、语言择要、节奏择要等 。如张千一作词作曲的歌 曲 《青藏高原》, 作者择取了最具藏族民歌特点的 “呀啦嗦”作为歌曲核心动机,提高五度后在引子以 “Mi、Si、La”引入,先声夺人,立马把人带到青藏高原。

歌曲结束时,核心动机“呀啦嗦”回到主调“La、 Mi、Re”再现,形成收拢性结束,得到再次强调和巩 固,与引子形成呼应,前后统一,结构完美。

可见民间音乐要素和语言要素在歌曲创作中 的决定性作用 。

在分析上述歌曲时, 笔者曾就此歌做过实验, 将“呀啦嗦”换成侗族大歌虚词“久哎令当 kei”,并用 侗族大歌音调加以替换,主歌部分旋律不变,只要把 歌词换成歌唱侗乡的内容,歌曲的民族特色和地域 风格也会随之发生变化,变成歌唱侗乡的歌曲。

足以证明音乐要素和语言要素对歌曲的地域 风格、民族风格具有深远影响 。

除音调择要 、语言择要外,节奏择要在歌曲创 作中运用也十分广泛,如《打起手鼓唱起歌》(韩伟 词 、施光南曲)《我们新疆好地方》(新疆民歌,刘织 编曲),两首歌的节奏型取材于维吾尔族手鼓节奏, 一开始就奠定了歌曲的民族风格,节奏在这里发挥 了主导作用,音调处于从属地位,只要保留了起主 导作用的节奏型,即便换了其他音调,新疆维吾尔 族风格依然存在。

三、结语

综上所述,要想写出民族风格浓郁和强烈时代 特征的优秀歌曲, 首先需要谦虚地向民间学习,不 但要掌握民族民间音乐语汇,还要仔细观察民歌在 现实生活中的使用环境和歌唱对象,熟悉它的文化 内涵和功能特征 。只有这样,才能确保在民歌吸收 和运用时不出现素材选用不当 、有违民风民俗等问 题,才能从多彩的民间音乐中提炼出独具个性的音 乐语汇,并融入自己的作品中 。同时,还要具备相应 的专业写作技巧, 多听多分析作曲家优秀作品,学 习他们在民族民间音乐方面的运用经验,不断提高 自己的写作能力 。总之,虚心向民间学习,努力提高 个人专业技能,才能创作出具有民族特色和时代精 神的好歌 。

参考文献 :

[1]潘定智,杨培德 ,张寒梅编 .苗族古歌[M].贵阳:贵州人民出版社 出版,1997.

[2]雅文.合唱《踩鼓》的艺术特色[J].贵州大学学报,2002(03):15-19.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/62261.html