SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:《一 首桃花》是《再别康桥》中女主角的经典唱段,其意境清新淡雅,旋律优美,富有西方浪漫主义气息与 东方温文尔雅的气质,是众多女高音音乐会或比赛的必须曲目 。基于此,笔者对歌剧《再别康桥》唱段《一 首桃花》从歌词与旋律两个角度进行分析,同时探讨《一 首桃花》的演唱诠释要点 。

关键词:再别康桥,一首桃花,演唱诠释

《 一 首桃花》是歌剧《再别康桥》中的重要选段, 由周雪石作曲, 歌词为我国才女诗人林徽因于1931年创作的同名散文诗 。2001 年在北京音乐剧场首演, 这一歌剧自上演开始, 就受到社会各界人士的关注 与喜爱,与传统创作方式不同,《一首桃花》在写作上 借鉴国外创作技法,而音乐展示上,却继承了我国传统音乐特色 。总体来说,《一首桃花》是我国民族歌剧 发展史中的一次突破,开启了音乐创作的新形式 。通过针对歌剧《再别康桥》唱段《一首桃花》的演唱进行分析,结合对音乐的理论学习与实践,可以帮助演唱 者了解和掌握歌剧的演唱风格与技巧, 同时在情感上也可以上升到更高层次,提升自身综合艺术修养。

一、《一首桃花》的创作背景

( 一 )歌剧简介

歌剧《再别康桥》讲述了一群留洋归来的文人之 间无法如愿又无法割舍的离乱情愁 。剧情是以林徽 因为中心展开描述, 此外剧中还设置有浪漫多情的 徐志摩 、温柔痴情的梁思成 、一 世钟情的金岳霖 、宽 容大度的陆小曼等主要人物 。整个歌剧一共分为三 个部分,共九小段,其中包括:墓地游吟、天坛同台、再 别康桥、沉沦上海、双清重逢、挣脱泥淖、白 日升天、人 鬼情未了,以及诗朗诵加合唱《再别康桥》。 整场表演 无需豪华舞台布景 、绚丽灯光 、大规模交响乐队,与 正歌剧有明显区别, 发展成了史无前例的新歌剧样式,即小剧场歌剧,更加贴近中国人民群众的欣赏风格。《一首桃花》选自《再别康桥》第二部分第五小 片段“双情重逢”,这个片段的主人公为林徽因与徐 志摩, 讲述了养病的林徽因与前来探病的徐志摩一 同畅谈生活与理想过程中发出的感慨,即时光飞逝, 世事变迁, 但是两人共同经历的美好回忆却历历在 目 。多年不见的两人不约而同地唱起《一首桃花》《偶 然》等经典诗作,将其情感转换成动人歌声 。虽然后 来两人达成美好约定,希望彼此的友谊长存,但最后 这个愿望并没有实现。

(二)作者介绍

林徽因原名林徽音, 福建闽侯人, 是著名的诗 人 、作家,同时也是著名的建筑师,民国时期著名才 女 。林徽因早年加入新月社,并且在诗歌 、小说与戏 剧等方面都取得了斐然成绩 。林徽因已经成为一个 时代的标志, 其出众的才华与倾城的容貌得到许多 人青睐 。她创作的诗词有和悦流畅和轻盈温婉的特 点,体现了人性和自然之美 。 因其接受过西方教育, 所以在思想方面很大程度上受到西方影响, 追求独 立自由 。她的一生丰富多彩,不崇洋媚外,提倡自 由 恋爱,总体来说,林徽因让人们记住了她的美貌与智 慧,还有对生活的热爱 。

(三)人物形象分析

通过分析,能发现《一 首桃花》中的人物形象很 丰富,歌剧中的每个主人公都有其独特的音乐特点 。 如在引子部分,钢琴、小提琴和大提琴三种最具有情感色彩的乐器相结合, 一 同创造出具有灵性的主题音 乐,为听众展示了一位年轻貌美 、优雅清新的传统女 性形象 。随后林徽因出场,增加了长笛这一乐器,以 欢快的节奏向人们展示了年轻时代清丽脱俗的林徽 因 。后来林徽因在钢琴与大提琴、小提琴奏出的优雅 音乐下演唱了《一首桃花》,同时借助诗歌,抒发出了 主人公的情怀,体现出了林徽因忧伤 、多情的一面, 将一种朦胧美表现得淋漓尽致 。在整首曲目中,林徽 因的形象 一 直是优雅的 、美丽的 、有才华的,因此在 配器的选择上也别出心裁 。另外,从歌词角度分析, 《 一 首桃花》运用了排比与比拟的修辞手法,更凸显 林徽因崇高的情感追求 。借助桃花的晶莹剔透,比喻 林徽因灵动的双眸与奥妙的体态, 桃花在微风中摇 曳身姿,体现出了林徽因勇于大胆地表达自己,慢慢 地,一个温文尔雅 、热情大方 、情感丰富的人物形象 呈现在观众眼前 。基于此的人物塑造,演唱者不但要 处理好情感变化, 还要表现出林徽因开朗与善良的 一面 。根据对歌剧中人物角色的分析,演唱者要把握 好人物的呈现尺度,更好地发挥作者的创作理念,尊 重作曲者与剧作者的创作意图,从歌剧本体出发,在 掌握剧情边缘信息的基础上,实现人物塑造,将林徽 因这一角色塑造得淋漓尽致 。

二、歌剧《一 首桃花》的音乐分析

( 一 )歌词分析

《一首桃花》原本是中国诗词中的一首经典作品, 由林徽因所写,后填入曲调,继而成为现在的歌曲, 朗读起来节奏鲜明,在情 、声等多方面进行表达,对 曲目中唱词进行分析,笔者发现其结构工整严谨,整 首词每句几乎都是 6— 8 字,韵脚整齐 。每一句的停 顿字数稍有不同,如两字顿 、三字顿和四字顿,每 一 句呈现的结构多为 4-2 式 、2-3-2 式和 2-3-3 式,更 加体现出这首诗词的规整 。因此在演唱时,演唱者需 要把握唱词节奏,充分掌握作者所要表达的内容情绪。

歌词中,作者通过动静对比的叙事性手法,表现 出桃花平静优雅的神韵,以及俏皮灵动的姿态 。其中 A 乐段“桃花,桃花,那一树的嫣红,像是春说的一句 话”歌词直接切入主题,这段旋律也是本首歌曲所围 绕的主要乐思, 将桃花绽放的场景描述成姹紫嫣红 的一幅画,在 A 乐段中,作者并没有直接描写桃花神 态,而是利用比喻“像是春说的一句话”的方式营造 出桃花静态时迷人的意境,这使得读者有身临其境的 感受。“朵朵露凝的娇艳,是一些玲珑的字眼”这一 句,原本应该是“朵朵露凝娇艳的桃花”,因娇艳本是 形容词,用以形容桃花的美丽,但是作者将“娇艳”一 词代替了“桃花”作为名词使用,可以看出作者对桃花的观察独具一格,以及其文学功底之深,在她眼里,娇艳就是桃花的代名词 。之后作者又以同样的手法将“字眼”一词替换成“桃花”,歌词中“是一些玲珑的字眼”本意应该是“是一些玲珑剔透的桃花”,这一巧妙设计将桃花赋予了更多文学气息, 以及端庄得体的气质 。在 B 乐段的歌词中, 作者大量运用动词修饰,从而赋予桃花人物化的动态之美,如“看那 一 颤动在微风里”“一 瞥多情的痕迹”等词句中,作者利用这些动词,将桃花比喻成一个活灵活现的少女,与 A乐段的静态之美产生了反差,A 乐段中“那姹紫嫣红的娇艳”在 B 乐段中变成“在微风里的颤抖”,这两段的对比也暗示了林徽因是一位极具理想主义的才女, 她内心深处涌动着对于爱情的渴望 、 自 由的向往,但许多美好也只是像她笔下所写“如同桃花盛开那样短暂”。

(二)旋律分析

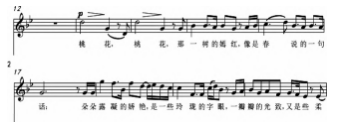

《 一首桃花》为二部曲式,因此分为两大部分,其中又包括了引子、A 段、间奏、B 段、尾声。第一部分主要表现桃花静态的甜美性格, 演唱时要求演唱者用柔和 、叙述的方式表达出静态之美;而第二部分则侧重于描写桃花动态神情, 与第一部分的情感表达有所不同,在尾声部分,作曲家利用 3/4 和 4/4 两种不同的节拍交替出现, 所以在演唱时要格外注意两种节拍变化以及强弱对比 。整曲风格典雅精致,充分体现出桃花生动鲜明的形象特征,旋律简洁流畅,结构工整严谨,具有典型的中国古典文化精神 。不同于其他声乐作品,这首歌的主要伴奏乐器为小提琴,低音以大提琴作为支撑,伴奏则以钢琴引出旋律 。作曲家利用小提琴连贯柔美的音色表达林徽因细腻 、柔软的个性, 其伴奏织体运用更多的是柱式和三连音结合。以引子为例,如谱例 1《一首桃花》曲谱所示,这部分一共有 9 个小节,4/4 节拍,第 13 小节的旋律以八度展开,持续长音,并在第 14 小节中重复之前旋律 。后面以连续几个前附点旋律展开, 一 直到第 17 小节, 又出现了八度大跳的形式 。塑造出一个气质高雅、温柔多情的成熟女性形象 。

谱例 1

三、《一首桃花》的演唱诠释

( 一 )咬字和吐字

在演唱《一首桃花》的歌词时每个字的字头与字 尾讲究字正腔圆,咬字 、吐字和音调是否准确,会直 接影响整首曲 目演唱效果与情感表达 。演唱时如何 通过唇 、齿 、舌 、喉准确发音也是一个至关重要的问 题 。清代李渔曾经强烈批判了咬字、吐字不清晰这一 问题,他说:“常有唱完 一 曲,听者只闻其声,辨不出 字者,令人闷煞。”这说明在很早以前,人们已经开始 重视清晰的咬字对歌唱的影响, 所以现如今更要在 咬字、吐字方面有所提升。

《 一 首桃花》不仅要求演唱者重视咬字,也要重 视字句之间的连接问题 。如第 13 小节中的“桃”字, 在开头轻声带过“t”音,基于其高音在小字二组的“d” 上, 多数演唱者在起音的时候不自觉会将音压在喉 咙中, 以此就产生了咬字不准 、发音不正等基础问 题,因此需要将声音位置提升一些,即以说话的形式 演唱,将每一个字清晰地咬在上颚上,这样才能与下 一个字做好衔接准备 。接着唱“花”字过渡时需自然 贴切,咬后松唇 。接下来在演唱第 16、17 小节时,需 要防止有不归韵的现象,春字的“ch”发出音后,可以 慢慢往前送,然后顺着发音,确定字腹 、字尾,以此使 呈现出的声音更加清脆干净 。在唱“桃花”的时候要 为观众传达一种亲切 、平稳的人物情感,然后以感叹 形式唱出来 。如“桃”字的“a”尾巴要与“o”无缝衔接, 在演唱的时候尽量做好衔接, 所以演唱者在平时歌 曲练习的时候要多做“a”和“o”的变换练习 。再如第 28 小节“看”中母音的“an”则要重点唱,并在后咽壁 牙齿上方演唱,令整个声音立体起来 。

《一首桃花》歌词中经常出现的是“a”和“i”,所以 在演唱的时候需要演唱者气息流畅, 体现出歌曲中 人物角色的委婉大气 、有才学 、有生命力的整体风 格 。第二句“那一树的嫣红,像是春说的一句话”歌词 中的“那”字到“一 ”字的演唱,开口音到闭 口音的连 接,需要演唱者的喉位保持不变,可以将“那”和“一 ” 字合唱出来,有些类似意大利语的“nai”,除此之外, 这句歌词中的其他词语也要清晰表达,“一树” 是开 一树的桃花,咬字时要有感叹之意,应该将咬字的重 点放在“yi”上,做长音,但是不能将“i”咬得太死,口腔 内的舌头与上牙堂要留有一定空间。只有做到正确咬 字和归韵,才能更好地表达这首作品所传递的情感, 使得听众理解歌词大意,从而产生情感上的共鸣。

(二)情感处理

这首声乐作品不同于其他民歌, 它结合了中国 文化底蕴和西方创作技法,把中国诗词作为歌词,又 参考了西方作曲风格和配器进行作曲,是一种非常新 颖、前卫的创作手法。因而演唱时需要注意,不能使用像传统民歌演唱时那样直白明亮的声音和情绪,也 不能像美声演唱时用过于圆润醇厚的声音, 在情感 表达方面要符合人物形象和歌词内容, 因此对于音 色的把握显得至关重要, 要用合适的音色去塑造人 物的情感表达。

表演者在表演之前要分析原诗,然后将诗歌的情 感通过歌声给观众展示出来, 给予诗词固定的旋律, 在体现强弱顿挫的同时, 注入演唱者自己的理解,引 导观众从音乐欣赏的角度体会诗歌, 为歌曲增光添 彩,进一步表达《一首桃花》的情感,再将诗歌情感与 作曲家谱写的音符相结合。《一首桃花》歌曲出自徐 志摩看望因病休养的林徽因时,两个人一 同追忆曾经 的生活,在徐志摩对《一首桃花》的赞赏下,激发了林 徽因的兴致,创作了歌曲《一首桃花》。演唱者在歌唱 的时候要唱出对桃花的欣赏与赞赏, 塑造出林徽因 细腻、热爱生活的人物形象 。歌曲《一首桃花》中表达 了虽然身心受到疾病的折磨, 但是还有积极豁达的 心态,如“红桃”是“鸿图”的谐音,也有大展宏图的寓 意,所以《一 首桃花》还有暗指事业成功与生活无忧 的未来,体现了人物思想不受身体拘束,坚定地做出 一番成就的信念,以及对美好未来的期盼之情。

《 一 首桃花》曲 目的情感处理,主要从力度与速 度两个角度体现 。一方面,力度,作曲家在谱面上标 有弱 、强 、弱渐强 、减慢等记号,演唱者演唱时要根据 谱面上的表情符号进行表演 。另外,《一首桃花》也具 有一定的原创力度要求 。作品整体力度属于中 、低 等,仿佛是一位静谧多情的少女,特别是 A 乐段第 12 小节中的两个桃花,第一句歌词“桃花”就标有 P,因 此发音较弱,但第二个“桃花”力度稍强,强音相对弱 音是比较容易控制和演唱的,在演唱弱音时,就要求 演唱者对气息和声音有很好的把控, 因此也比较考 验演唱者的演唱技术, 歌曲中这种强弱对比的形式 所表达的情感仿佛是在感叹桃花之美 。还有第 27 小 节(谱例 2)中,“看”这个音的力度标记是从弱到强, 上面标有“稍快些”,八分音符的速度是“72”,从这里 开始已经进入到 B 乐段, 要求演唱者在情感表达上 相对于 A 乐段而言更加激动和热烈, 但演唱时也要 体现出林徽因既传统 、又现代的性格,在这个基础上 表现出无论再激动 、再强烈, 也不能过度张扬和外 放 。如第 16 小节中的“春”力度渐强,不但要体现出 有律动的旋律, 还要在情感表达上体现出少女的内 心起伏 。演唱者对《一首桃花》的歌唱,如有二次创作 需要,其力度也不能有太大的变化,既要保持作曲者 原始基本力度, 也需演唱者根据自己的理解做二度 创作,目的是精准诠释歌曲中的情感。

谱例 2

另一方面,速度。《一首桃花》中的速度为 Andante, A 段为 2/4 拍,比 B 段的速度稍慢。B 段中在第 27 小 节中有稍快记号提示,在此速度加快 。第 25 小节可 做渐慢处理, 以此更能体现出少女心中的盼望与含 蓄心情; 第 33 小节中有三个一瞥也可做渐慢处理, 表达出少女不舍的情感 。演唱者在处理速度的时候, 可保持与原创相同的速度, 即使是曲谱中没有标注 实际速度变化,也可根据其情感变化做精准诠释 。

(三)演唱体会

经过对多个版本《一 首桃花》的倾听,笔者对这 一歌曲的演唱风格进行比较, 发现各有优势, 基于 此,笔者有如下演唱体会。例如,以声音塑造形象。对 于歌曲的演唱, 演唱者不但要了解这首歌曲的音乐 语言与文学语言,还需掌握一些表演规律 。通过声音 形象的科学设计,充分体现歌曲内涵 。很多经典音乐 作品中的声音都很优美, 但是并不是任何人的嗓音 条件都适合表演这样的角色, 歌唱也讲究气质形象 符合,如《再别康桥》这部歌剧中林徽因一角,表演者 应当符合身材匀称 、声音甜美 、与林徽因一角年龄相 仿等条件,因此为了更精准地演唱,可以选择适合演 唱内容的声音形象 。

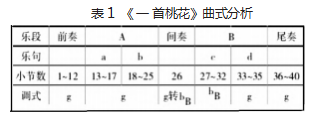

另外,因为《一 首桃花》歌曲是典型的二部曲式 结构(表 1),由引子与尾声组成完整曲目 。引子中有 3 小节,以 g 小调开头,在小提琴主奏下,以 6/5 和弦 终止 。第一段则在节拍与速度上与上一段形成明显 对比,因此演唱者要以 g 小调导入,降 E 大调后,进 入第二段,结束部分要在平行大调降 B 大调上 。曲 目 的尾声一共为五小节,以降 B 大调结束 。除此之外, 歌曲《一首桃花》主要描写了静谧的空气中桃花顾盼 吐艳,就像林徽因温文尔雅地伫立在风中,所以这一 歌曲要以宁静柔美为主,声音的发出不能过大,更适 合年轻与甜美的嗓音演唱, 同时演唱时的声音也要 有所变化 。如演唱 A 段时需要柔和 、感叹,要与 B 段 的情绪高昂、带有惊喜形成鲜明对比 。这一歌曲的演 唱不但追求音色质量,还需将其自然展示,以此集中 声调,同时展现林徽因的鲜明形象 。以上内容只是笔 者的见解, 实际上不同的演唱者要使用不同的方法 演唱歌曲。《一首桃花》为歌剧咏叹调,因此具有叙事性与戏剧性两个方面的特点, 演唱者在表演的时候要结合曲目情感, 科学处理意境, 让演唱更具感染力,可以引人共鸣。

歌剧艺术不仅仅包含演唱,更是一门融表演 、舞美 、乐队演奏等于一体的音乐戏剧题材类型,其中音乐是歌剧表演的重要载体,美国音乐学家约瑟夫·科尔曼曾在《作为戏剧的歌剧》中评论,他认为歌剧中音乐的功能与作用非常明显,他总结为“以音乐承载戏剧”。 所谓的“承载”是以夸张的手法,提出歌剧艺术中音乐是表达戏剧的主要手段 。而笔者认为,演员又是音乐的主要载体,歌剧中的人物塑造 、剧情冲突和艺术构思等正是通过演员用一曲咏叹调 、宣叙调的串联才得以呈现给观众 。 因此演员要剖析剧情发展 、具有扎实的演唱技巧 、深层次的音乐理解能力,以及丰富多彩的内心世界 、敏锐的观察力,这样才能全方位地进行人物形象深度塑造, 把作家的一度创作与自身的二度创作相互融合于音乐中, 从而使得听众身临其境地享受一场视听盛宴 。

四、结语

经过对歌剧选段《一首桃花》歌词结构与音乐旋律进行深入分析, 对这首音乐作品会有更深入的了解,为了将林徽因的情感世界淋漓尽致地表现出来,演唱者需要在演唱的时候每时每刻都凸显情感变化,实现音乐作品的精准演绎。

参考文献:

[1]马珊莹 .探究歌剧选段《一首桃花》的音乐特征与演唱分析[D].保定:河北大学,2020 年 .

[2]李吉提 . 中国民族歌剧音乐创作的得与失(下)—— 在温故知新中寻求发展之路[J]. 中央音乐学院学报,2020(04):3-16.

[3]任玉玲 .一切景语皆情语[N]. 中国艺术报,2023-02-08.

[4]周雪石.室内歌剧再别康桥总谱[M].上海:上海音乐出版社,2017.

[5]李佩佩 .歌剧选段《一 首桃花》的艺术特色及剧中主要人物分析[D].太原:山西大学,2020 年 .

[6]逄冰清 .小剧场歌剧《再别康桥》中《一 首桃花》的艺术风格和演唱分析[D].济南:山东艺术学院,2020 年 .

[7]邝淑芳 .歌剧《再别康桥》中“一首桃花”唱段的演唱探究[D].吉首:吉首大学,2020 年 .

[8]邵鲁 . 听不完的历史(八) 顶级声乐历史唱片厂牌及其代表制作(下)[M].音乐爱好者,2012(06):50-57.

[9]詹桥玲.20 世纪中国歌剧发展谈概[J].音乐研究,2005(01):75-83.

[10]黄萍 .论《再别康桥》一 诗的中国气质[J].湖北广播电 视 大 学学报,2010(09):73-74.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/60037.html