SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:在整个中国音乐史体系之中,土家族民俗音乐文化史是一个重要的组成部分,其也是少数民族音乐史的重要代表之 一 。针对土家族民俗音乐文化史以及表现形态进行探索,对于完善中国音乐史体系 、传承土家族民族音乐文化有着非常重要的现实意义 。基于此,本文将从土家族民俗音乐传统歌谣的新状态 、土家族民俗音乐的新内容 、土家族民俗音乐说唱新风貌等方面对土家族民俗音乐文化史进行研究 。

关键词:土家族,民俗音乐,文化史

1921 年,中国共产党成立,随后马克思列宁主义 随着我党的足迹逐渐传入到土家族地区, 土家族的 歌谣 、戏剧 、说唱等各方面均有了一定程度的发展 。 中华人民共和国成立之后,“民族政策” 为民族区域 自治制度的建立与完善提供了有价值的参考依据 。 随着铸牢中华民族共同体意识工作的全面推进,少 数民族对构建人类命运共同体也引起了高度重视 。 综合来看,土家族民俗音乐文化史中传统歌谣 、民俗 音乐 、音乐说唱等,出现了新状态 、新内容 、新风貌, 具体如下。

一、土家族民俗音乐文化史中传统歌谣的新状态

( 一 )时政歌

时政歌是土家民俗音乐文化的代表之一, 其是 土家族民众结合民歌小调创作的, 创作灵感源于时 代背景以及历史文化,主要用于抒发自身的情感,其 创作手法主要以重复以及变化重复为主, 句式结构 长短不一,其中还融入了一定的说唱元素 。时政歌往 往能够反映一定历史时期的人物、事件 。虽然今天留 下来的土家族时政歌并不多, 但是也能够在帮助研 究者了解特定历史阶段的相关文化历史等方面起到 一定的参考价值 。例如:《湘西歌谣大观》的作者对散 落在湘西各地的歌谣进行了全面搜集以及整理,并 且按照叙事歌 、儿歌 、历史传说歌 、生活歌 、情歌 、仪 式歌、时政歌、劳动歌等类型做了分类;《农民协会歌》的作用就是鼓励当地农民进行运动;《妇女歌》体现了当时土家族的女性面貌;《十绣红军遍天下》这样的时政歌, 能够充分体现当时的军民鱼水情以及土家族的民俗风情。

(二)苦情歌

因为各种历史原因以及相关因素, 劳动人民群众 一度陷入生存困境,土家族人民也是如此,因此,出现了以诉苦为主题的民俗音乐艺术创作, 通常被称之为 “苦情歌”。 这类歌曲的题材主要以壮丁 、单身、长工 、穷人 、媳妇等为基础进行创作,具有代表性的有《媳妇苦》《壮丁苦》《长工苦》等,歌曲对特定历史时期下土家族民众生活 、发展状况进行了描述,具有一定的历史意义以及现实意义。

(三)情歌

歌颂爱情的歌曲,被称之为“情歌”,是土家族民俗音乐之中最古老的歌种之一, 拥有比较重要的地位 。从内容层面来看,土家族情歌有众多类型,例如:忧思、离别 、相思、反抗 、深情、结交 、赞美、初恋等 。情歌采用的手法大多是比喻,句式以七言五句体 、七言四句体等为主,其中七言五句体比较多,又被称之为“五句子歌”“五句子”。 这类歌曲的结束句通常具有比较明显的归属感, 是土家族民间歌手根据自身实际经历以及情感进行创作的, 因此风格特色比较突出 。土家族情感可以被理解为是土家族民众的一种心理反应,所以,通常会在相互对歌的环境之中进行 使用,例如:以山歌探情是土家族的古老习俗,更是 对现实的反映。

土家族情歌的音调大多数比较高亢, 拥有比较 丰富的色彩,按照男女之间交往的进程来看,可以将 土家族情歌划分成为初识阶段 、苦情阶段以及热恋 阶段 。对于初识阶段而言,这是土家族青年男女自然 接触的一个过程, 这个过程中他们彼此之间并不熟 悉,所以充满着希望与真情,而情歌之中也就有欲言 又止 、青春萌动 、少许不安等情绪,具有代表性的是 《话到嘴边又打住》。苦情阶段到热恋阶段,大多数都 是处于热恋之中的青年男女,因为内心怕人笑话,或 者是其他担忧,所以通常会将秘密放在心里,又或者 是因为家庭经济等原因, 男女之间的情感会显得很 无奈,所以情绪以及心理状态都比较复杂,包含着各 种各样的因素 。

(四)儿歌

儿歌的本质非常简单,通常是个人有限的经历 、 心理语言运用能力以及口头语言创作能力的表达 。 儿歌通常都是以自然形象为基础进行创作的, 符合 孩子的兴趣,更适合由孩子来演唱,具有教育作用 、 引导作用,对孩子身心健康有利 。20 世纪 20 年代与 30 年代,具有代表性的儿歌《贺老总的儿童团》流传 于桑植土家族, 该作品从不同维度对特定历史阶段 土家族孩子的生活进行了记载;同时,结合了特定历 史时期条件下的儿童行为方式, 对于研究当时的历 史文化以及历史观有着重要的参考价值。

(五)革命歌

在特定时代背景下, 土家族人民群众受到社会 的影响,创作了具有革命特征的歌曲,具有代表性的 有《庚成起义歌》,讲述了人民群众积极投身于救国 运动,在中国共产党的领导下,自发斗争,朝着自觉 革命行为不断转变的故事 。其中非常具有代表性的 便是湘鄂西革命根据地,在这样的背景下,革命根据 地出现了一系列新式革命歌谣, 能够反映革命时期 的意志精神、战术策略、正确方向、宏远目标等。20 世 纪 20 年代与 30 年代,土家族革命歌曲中有不少反映 时代背景的作品,具有代表性的歌曲是《慰劳伤病员》 《要当红军不怕杀》,这些歌曲广泛流行于湖北地区 。

二、土家族民俗音乐文化史中民俗音乐的新内容

( 一 )喜花鼓

“唱喜花鼓歌”“打喜花鼓”是土家族社会在“打 喜”仪式之中开展的 。具体来讲,当活动开始之后,按 照土家族的习俗,需要打喜花鼓,但是打喜花鼓的必 须由家族或者是亲家中辈分一样的四个人组合而成 。

在对喜花鼓进行唱跳的过程中, 要求由一个人扮演 丑角,例如:驼背 、花脸等,没有参与跳舞的人负责敲 击鼗鼓,整个过程中,没有其他乐器进行伴奏;同时, 需要准备好一把扫帚 、芭蕉扇 、草帽 、烟袋锅 、两条手 帕等,各方面条件准备好之后,便可以开始喜花鼓表 演 。值得注意的是,这类表演过程中,如果演唱不够 完整,那么将会被视为不吉利,所以在打喜花鼓表演 过程中需要充分重视这些内容 。具有代表性的喜花 鼓歌曲有《闹五更》《黄四姐》,其在湖北建始土家族 广泛流行 。以《黄四姐》为例,该歌曲的结构是非方整 性单乐段结构,一共有七个乐句,其中还包括两个说 白乐句 。每一个乐句的内容由四个小节构成,整体形 式比较规整,属于比较典型的整性乐句,而且具有比 较强烈的戏剧性因素 。在实际表演的过程中,通常是 由男女进行对唱,类似于“你问我答”的形式,所以歌 词之中会有一定的儿化音,例如:“唉”“哪”“嘞”“呀” 等叹词和“的个”等口语化衬词的运用 。从歌曲的说 白内容来看,歌曲更加具有土家族的特色,而且充分 体现了趣味性与生活性 。整体来讲,喜花鼓就是土家 族人民群众对欢愉之情的表达以及流露。

(二)哭嫁歌

对于土家族民众而言, 在婚事歌曲领域中非常 具有代表性的便是哭嫁歌,例如:十弟兄歌 、姊妹歌 等,哭嫁歌在婚嫁活动之中有着非常重要的作用 。哭 嫁是土家族婚嫁习俗的一种,具体来讲,土家族姑娘 通过“哭”这样的方式来将婚嫁之中的“喜”唱出来, 从而体现仪式的重要性以及人生庆典的喜庆 。虽然 说 是“哭 ”,其 实 意 思 就 是“ 唱 ”,将“哭 ”作 为 歌,以 “哭”为“乐”,从而表达内心的情感 。整个“哭”的过程 中,仿佛将个体内心的各种情绪都融入了哭腔之中, 有喜 、有悲,悲欢交织,让人印象深刻 。其中具有代表 性的哭嫁歌是《六杯酒》,其歌曲比较简单,由两个乐 句以及四个小节的上下句组成, 属于方整性的单乐 段结构 。从旋法上来看,歌曲主要还是以级进为主, 并且采用了前倚音与后倚音修饰旋律, 目的是表达 内心的不安 。整个表演过程以敬酒为主,以这种喜闻 乐见的方式表达土家族出嫁女对父母 、兄弟姐妹等 娘家人的嘱托与不舍。

三、土家族民俗音乐文化史中音乐说唱新风貌

( 一 )鄂西渔鼓

渔鼓的源头可上溯至唐宋时代 。作为一种广受 大众欢迎的曲种,其流布几乎覆盖全国,且各具地方 特色, 称谓有 “渔鼓”“渔鼓道情”“渔鼓筒”“竹琴” 等 。 有关渔鼓起源的传说较为丰富,有认为其源自全 真道教远祖“八仙”时代的;有认为其与渔民的艰难捕鱼生活有关的 。在土家族地域的众多“渔鼓”中,以 “鄂西竹琴”“走马渔鼓”“长阳渔鼓” 最具有代表性 。 就“渔 鼓 ”在 鄂 西 土 家 族 地 区 的 变种“鄂 西 竹 琴 ”而 言, 它是在与其他艺术交流融合的过程中逐步形成 的 。就其来源而言,据艺人口传,鄂西竹琴是在清末 从川 、湘边界一带传入利川 、鹤峰 、恩施等地的渔鼓 改良而成的,后扩展到了来凤 、咸丰 、建始 、宣恩等地 域 。在 利 川 称 之“竹 琴 ”;恩 施 称“渔 鼓 筒 ”或“磁 乓 乓”;建始称“琴书”;来凤与咸丰则称之“渔鼓”或是 “道情”。“鄂西竹琴”的句式工整,多为七字或十字 句,讲究上下对称,一韵到底,多为四句体结构,正腔 旋律抒情淳朴,叙事性强,为基本曲调,是具有较高 艺术水准的民间地方曲种 。如作品《开场曲》(如谱例 1 所示):

上述正腔《开场曲》属较规整的竹琴唱腔,全曲 共四个乐句,每一句的结束处都有衬词的拖腔处理, 其腔体与民歌 、戏腔相似,但二者间又截然不同,具 有独特风味。“鄂西竹琴”的音乐结构以板腔性的联 曲体为主,可随时插入民歌进行演唱,艺人常将曲牌 分为称之“当家曲牌”的﹝正宫 ﹞﹝ 一 字 ﹞,以及其派生 的曲牌;受南戏影响的曲牌﹝幽冥钟﹞两类,故其艺术 表现力强 。

渔鼓艺人有专业与业余的分别 。专业艺人常年 在茶馆 、酒肆 、村寨等地流动卖艺,以渔鼓作为其谋 生手段;另有部分业余爱好者,常约来家中进行技艺 切磋;也偶有见于在红白喜事活动中进行的表演者 。 土家族区域的艺人们,以民众喜闻乐见的鄂西渔鼓 、 长阳南曲 、利川小曲 、恩施扬琴 、满堂音等代表性地 方说唱艺术为载体, 把他们对土家族民俗文化的理 解,经创造性转化后,以其个性化的创新方式有机融 汇于土家族社会的发展流变之中, 并在其间担负起 了承载历史记忆 、有效承续土家族民俗文化 、丰富并 活跃民众生活等工作。

(二)利川小曲

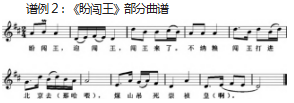

20 世纪 70 年代初期,利川文工团偶然发现此曲 种后,曾就其音调与当地的民歌进行过比照,发现其二者相互间有相近但并不相同, 于是便及时开展了挖掘整理工作 。作品《书记三住青松塝》就是利川人潘顺福与李源道合作, 以此音调为基础创作完成的新曲 。据小曲传人袁绍卿的说法,利川小曲历史上曾有唱曲儿 、唱雅曲 、茶兴曲 、茶兴小曲的称谓 。其中,坐堂演唱称唱雅曲, 唱曲儿则多为民间艺人的 自打自唱,故其道具有唱雅曲为敲梆鼓,唱曲儿为碗儿,也称竹鼓的区别 。 利川小曲的曲牌有 20 余个,它以基本曲牌﹝龙抬头﹞﹝垛子﹞﹝龙摆尾﹞为主干,再插入其他曲牌,如﹝银纽丝﹞﹝太平年﹞﹝咸板﹞﹝双飞燕﹞等的特点 。其中,基本曲牌作为主调贯穿始终,结构间具有起承转合的特点;其他曲牌的使用,相应旋律的声色必须与基本曲牌相近, 使之曲牌的联缀具有过渡自然、风格统一的特点 。与明末清初时期的俗曲名称相同 。如以曲牌﹝龙头﹞为基础创作,作品《盼闯王》(如谱例 2 所示),全曲只有四个乐句,其结构较为规整,与鄂西土家族地区的民歌近似 。旋律上有戏腔风格,隐有大鼓的元素但又不同于大鼓;旋律以五声性的级进为主,其间插有四 、五度大跳,调式为加清角的六声调式的特点。

利川小曲的曲牌音乐为联缀体结构, 句式为上下句或四句式结构,演唱主要以“联曲”,也就是“组曲”的形式为多 。大部分曲牌的节奏规整,旋律优美舒缓,朗朗上 口 。如曲牌﹝挂板头﹞,其旋律就具有风趣诙谐的特点,比较当地的民间说唱“莲花落”“碎嘴子”,其相互间很近似;唱腔与鄂西民歌“五更”的音调进行比较,两者间也很相近 。 曲牌﹝三脚凳﹞,其结构与当地山歌中“三声子”“喊声子”“扬歌子”等三句式相近 。帮腔部分有可能受到了山歌“一人唱,众人和”的形式影响 。尽管利川小曲与当地民歌是有密切关系的,但并不相同 。如代表性曲牌﹝龙抬头﹞衍化形成的一系列曲牌变体,在写景 、叙事 、心理刻画等方面就具有了相应的功能,已完全不同于一般的民歌 。即,它是在与其他艺术样式的交往交流中,经创造性转化与创新性发展后逐渐形成的一种风格。

利川小曲的伴奏乐器中,梆(板)鼓 、挑板 、木鱼,由主唱者自行演奏并表演 。表演时多以左手持穿有铜钱的竹板 、右手敲梆子,配合乐器的演奏来进行演唱 。此外,三弦 、二胡 、竹笛 、唢呐等乐器的应用也多为配合主唱进行伴奏以及和腔。

利川小曲的文词结构简单, 表演讲究说 、唱并 重,旋律与方言声调结合紧密,有坐唱 、走唱 、站唱 、 独唱 、众人唱 、说白 、对白 、旁白等形式,能表现具有 完整故事情节的内容 。其演唱时可以辅之以较丰富 的动作表演,且男女都可以演唱 。传统表演形式主要 有唱雅曲、唱曲儿两种 。其中,唱雅曲强调“雅”,多流 行于民间的医生 、塾师等乡儒之间,常以梆鼓 、挑板 等乐器来伴奏;唱曲儿突出“俗”,多为赶集卖唱时进 行表演,乐器有碗儿、挑板 。利川小曲的雅俗一体,包 含有从初级到高级表演形式全部内容的特点, 为其 他曲种所少见, 因而在表演形式层面有一定的学术 研究价值。

(三)满堂音

满堂音主要流行于湖北的鹤峰 、五峰以及湖南 石门的斤板山一 带,又有琵琶板之称 。 因其吹 、打 、 弹 、唱的表演常在厅堂内同时发音而致满堂作响,故 民间有满堂音之俗 。其唱腔原为本地皮影戏中的琵 琶板,故亦称琵琶板 。后逐步从皮影表演中脱离出来 演变为独立的民间说唱 。其音乐的节奏活泼轻快、旋 律流畅舒展,富有浓郁的乡土气息,加之艺人们 自制 “土琵琶”在琴弦定音 、半音相上的个性化处理,使其 调式色彩与旋律风格都颇有特色 。演唱形式为三人 一班,有“三条板凳”的说法 。也就是三人中,皮影的 操控 、武场的小鼓与土锣 、土琵琶及唢呐等乐器各为 一人来负责,同时,曲 目中各人物行当与声腔表演也 分由这三人来完成 。满堂音的流传区域为原容美土 司“南府”以及通塔坪长官司署 一 带,其早期发展受 容美土司文化艺术影响颇深,故就其探究,对解读容 美土司的土司文化 、戏曲艺术的兴衰 、容美土司发展 流变等都有着重要研究价值。

(四)恩施扬琴

扬琴传入恩施的说法在艺人中存有多种 。 以师 承的不同来进行划分,主要有“清江派”“伯牙派”两 个流派,且各有其不同行腔风格。“清江派”的传入始 于光绪年间, 是由四川的一位演唱扬琴的张先生在 恩施授艺后逐渐传播到宣恩 、利川而形成的流派; “伯牙派”是指曾为四川候补通判的咸丰县艺人秦云 龙,因其妾康氏有从北京带来的扬琴唱本,故在其回 到咸丰后,便开始组织扬琴班进行传授,后流传到来 凤等地而形成的流派 。另还有是艺人詹子范的父亲 从贵州带来的说法等 。综上并结合相应成果,笔者认为,恩施扬琴始于清代,其首先是在恩施传习,后 来经各县业余“琴社”而被传播到各县 。恩施扬琴表 演者多为“文人雅士”或商人,没有职业班社,其既不 “闹堂子”,也不坐茶馆,更不公开表演,多系好友亲朋 相邀而歌;活动时不搭台,也不化妆 。表演有坐唱、群 唱、单口、对口等形式,有一人多角的特点 。表演以唱 为主,说唱相间 。表演时,演唱者居中,且常在面前置 扬琴,左侧为三弦 、琵琶 、月琴,右侧为京胡 、二胡 、鼓 板。演唱以“曲情中之生、旦、净、丑、末、副诸色递相杂 唱,不得少于三人(自操扬琴、碗琴、鼓、尺)。”来进行, 常以“彩腔”,也就是众人伴和的方式来示意其表演结 束。伴奏以扬琴为主,形式灵动丰富,能与演唱有机融 汇于一体。恩施扬琴虽为外地传入,但经本土语言、风 俗 、民歌 、戏曲等的渗入与重组后,逐步被改良成了 能适应并满足本土爱好者审美情趣需求的曲种。

综上所述,土家族是中华民族的重要成员之一, 分布在湘 、鄂 、渝 、黔四省市,其在与汉族 、苗族等周 边民族不断深入交流交往的峥嵘岁月之中, 为中华 民族的发展以及进步贡献了自己的智慧 。同时,在中 国音乐史体系之中, 土家族民俗音乐文化占有非常 重要的位置 。对于土家族而言,其民俗音乐文化与土 家族人民群众的 日常生活 、生产工作等有着非常紧 密的联系 。本文从社会政治 、传统歌谣的新状态 、民 俗音乐的新内容 、土家族民俗音乐说唱新风貌等方 面对土家族民俗音乐文化史进行了分析, 能够让更 多人感受 、理解土家族以特有的“歌乐舞戏”方式回 馈日常生活中的岁时节令 、婚丧嫁娶等方面的文化 价值。

参考文献 :

[1]李娉婷 .湘西土家族音乐的特色与价值[J].北方音乐,2020(12): 42-43.

[2]李昂.鄂西土家族音乐档案保护研究[J].兰台内外,2019(27):4-6. [3]彭翔 .“改土归流”后湘西土家族音乐文化的变迁—— 基于历 史背景视角[J].艺海,2019(08):34-36.

[4]娄琳娜 .川东土家族音乐文化与秦巴山区旅游经济共同发展 战略研究[J].智库时代,2019(32):27-28.

[5]高雄 .浅析湘西土家族音乐哭嫁歌的传承与发展[J].北方音乐 , 2018(17):22-23.

[6]杨伦芳 .土家族音乐南溪号子的传承与发展[J]. 明 日风尚,2018 (15):101.

[7]娄琳娜 .论川东土家族音乐文化的传承发展[J]. 明 日风尚,2018 (14):157.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/57730.html