SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:绍兴市位于长江三角洲南翼,钟灵毓秀,绍兴地方民歌便在这稽山秀水中孕育而生。它反映着当地特色的风土人情、独特的民俗习惯,是当地百姓生活情景的有声写照,其发展状况是值得去探究的。由此,通过绍兴地方民歌的背景概况与问卷调查结果、专家访谈总结来分析其生存现状,并对绍兴地方民歌的保护与传承做出思考。

关键词:绍兴市;绍兴地方民歌;现况

一、绍兴地方民歌的概况

(一)渊源探索

绍兴—夏朝的开国之都,亦是春秋五霸之一的越国之都,于先秦时期便有了当地民歌的记载。在战国《吕氏春秋·音初篇》中记载了一首大禹治水时,涂山氏之女候禹于涂山之阳的《候人歌》:“候人兮猗!”该歌曲只有由四个字组成的一句词,是目前可寻史料中记载的最早期的绍兴民歌了。

而于东汉时期的书作中也有一些关于先秦时期越地民歌的记载。例如,《吴越春秋》中记载了一首《采葛妇歌》:“葛不连蔓叶台台,我君心苦命更之……我王何优能不移。”据传该歌曲是采葛妇人由于越王为投吴王所好,令国中男女入山采葛,作黄丝之布以献,而伤越王用心之苦所作。

以上史料皆以汉字记载,可古代吴越地区是有自己的土语的,在西汉刘向撰的《说苑·善说篇》中就以汉字记“越声”的记法记录了一首《越人拥传楫歌》:“滥兮抃草滥予昌……”由此也就产生了对那些汉字记录的古越民歌的一些可能是翻译后的歌词、可能是从中原传入、可能是上层人士专门所作等猜测。

(二)民歌概述

绍兴市位于长江三角洲南翼,以山地丘陵地貌为主,稽山秀水,钟灵毓秀。绍兴多山多水的自然环境,促成了当地多牛多船的特色,绍兴的劳动人民便在这样的风土人情中,创造出了当地特色的民间歌曲。

1979年,国家文化部和中国音乐家协会联合制定了《收集整理我国民族音乐遗产规划》,为响应该规划,在各级党委和文化部门的支持配合下,重新对绍兴地区地方民歌进行了收集整理。在面对老艺人故世、演唱方法失传、无人继承等等极大的困难下,于1980年12月,绍兴地区群众艺术馆最终搜集民歌106首,并编入油印本《绍兴地区民歌选集》。而后,有34首绍兴民歌被收录于《中国民间歌曲集成·浙江卷》。

《绍兴地区民歌选集》将收编的歌曲分为五个部分:革命历史民歌、传统民歌、劳动号子、民间小调、叫卖声生活音调。从中可以看出,该选集主要根据歌曲内容与作用来作为划分依据的,功能性较强。民歌源于劳动人民的日常生活,当地独特的民风民俗是绍兴民歌孕育而生的源泉,此类划分方法直接明了地体现了民歌手在自由哼唱时的所处环境,如旧民主主义革命时期,徐锡麟创办大通学堂时所唱的《宝刀歌》;归类于传统民歌,反映当地农耕特色的《看牛调》《采桑歌》;出自当地集市热闹喧哗的生活叫卖的《修脸盆》《卖杨梅》等等。

《中国民间歌曲集成·浙江卷》则更为关注音乐结构,将绍兴民歌按音乐题材划分为号子、山歌、小调、灯调·莲花、仪式歌六大类并附录了生活音调与儿歌。就以其中的“灯调·莲花”这一类来看,该集成将表现民间习俗节日表演的歌舞曲从“民间小调”中单独归类,包含了灯戏调、报福调、莲花调等。如此的划分方法是在注重歌曲内容表达的同时,又不失对音乐结构较为细致地归纳。

但是只能论哪种划分方式较贴近目前的音乐主流,不能论哪种划分方式最为合理。因为从纵向探究中发现,省群众艺术馆于50年代对“革命历史民歌”专门做了采编,这便可以说明这些民歌集成的编撰也都是受到当时时代背景的影响的,时代的变迁牵引着文化重心的转移。面对这样一种文化现象,笔者随后通过问卷与访谈的形式,来调查当下的绍兴地方民歌文化发生着怎样的变化。

二、问卷与访谈

笔者以问卷与访谈两种方式,在有限的能力范围内对绍兴地方民歌做了田野调查。

(一)问卷调查情况

问卷采用了线上发放的模式,为确保问卷调查结果的考察价值,便严格限定了受访者的户籍所在地是浙江绍兴,且为绍兴市常住人口。由此确定了“绍兴人”这一常量,在此基础上展开调查,以便更为真实地了解目前绍兴地方民歌对绍兴人民的影响力,从而来分析绍兴民歌的生存现状。

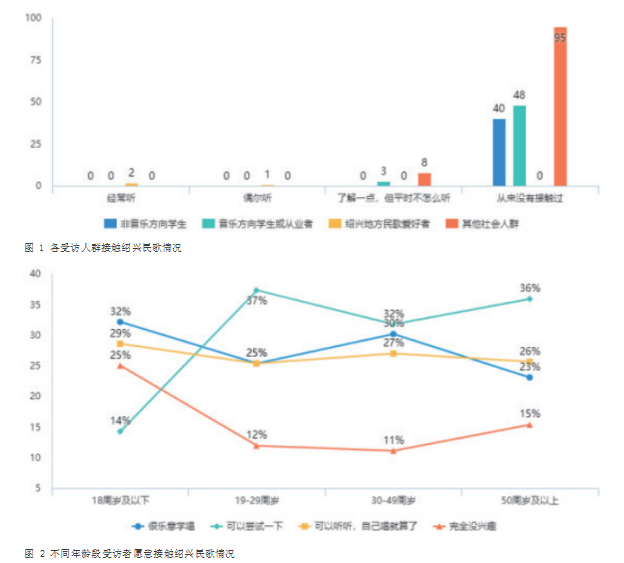

本次问卷受访者中,“非音乐方向学生”占比20.3%、“音乐方向学生或从业者”占比25.89%、“绍兴地方民歌爱好者”占比1.52%、“其他社会人群”占比52.28%。面对其中“绍兴地方民歌爱好者”占比仅为1.52%这一让人忧虑的数据,笔者将受访者身份与“请问您是否接触过绍兴地方民歌”这一问题做了交叉分析,如图1所示。

由图1可以看出,虽然也有少数“音乐方向的学生或从业者”与一些“其他社会人群”对绍兴民歌有些许了解,但更多的是“从来没有接触过”的情况。面对这样的情况,对问题:“请问您身边是否有会唱绍兴地方民歌的人”的结果也是在意料之中了—“身边会唱的人不多,其中长辈演唱较多”占比为6.6%、“身边无人会唱”占比为93.4%,其中无人选择“身边很多人都唱”与“身边会唱的人不多,其中年轻人演唱较多”这两个选项。这也从中可以判断出当前的绍兴地方民歌的传承与传播的影响力较小,绍兴人民对绍兴民歌的认知度并不高。但所幸的是,受访者还是有意愿接触学习绍兴地方民歌的,如图2所示。

由图2显示了不同年龄段的受访者对“是否愿意尝试学唱绍兴地方民歌”的意愿,其中18周岁及以下的受访者选择“很乐意学唱”的占比为32%,是在该年龄段中,四个选项里选择最多的一项;19-29周岁与30-49周岁的人群中,很乐意学唱与愿意尝试学唱的人数合计占比分别都为62%,都超过了半数之多。

从这些数据中可以看出年轻一辈的绍兴人民还是对绍兴地方民歌有兴趣接触学习的,而导致绍兴人民对绍兴民歌的认知程度较低的原由或许是在于绍兴地方民歌传播的停滞。带着这个疑问,笔者随后拜访了柯桥区文化馆前馆长罗小令老师,去了解绍兴地方民歌在当代发展的历程。

(二)访谈内容总结

2021年09月24日下午笔者拜访了绍兴柯桥区文化馆前馆长罗小令老师,罗馆长数年来都致力于绍兴民歌的研究,曾于2002年参加了民间艺术资源普查工作。2012年7月,柯桥区文化馆提交申报“绍兴民歌”为绍兴市第五批非物质文化遗产。于2013年1月,绍兴民歌被正式列入第五批绍兴市非物质文化遗产名录。

罗老师在本次采访中提到:“曲合乐曰歌,徒歌曰谣。”绍兴地方民歌传承的困难关键也在于其为“谣”,它不同于越剧、绍剧这些戏曲都是有专门的乐团组织进行记谱的,它源自于百姓对生活的即兴抒发,没有对其专门谱曲配乐,都是代代口传心授的,会受到各种外界的影响发生改变。也正是如此,保存至今的绍兴民歌相关的录音资料少之又少。

对此罗老师以绍兴民歌《渔翁叹江经》为素材原型,重新改编谱曲制作“新民歌”—《一片河水白洋洋》,这可谓是绍兴民歌的发展的标志性歌曲。该首新民歌中,罗老师融入了绍兴莲花落中“叠句”的技法,巧妙地将绍兴曲艺与地方民歌融合,以此托显出绍兴特色。

从以上问卷与访谈中所得信息都表明了如今的绍兴民歌正在走向消亡。目前能搜寻到的曲谱录音资料不多,民歌传唱的老艺人无处可寻,加之潮流文化的冲击,这都是绍兴民歌探寻路上的挑战,绍兴民歌的传承发展面临着严重的危机。

三、对于绍兴地方民歌保护与传承的思考

面对绍兴地方民歌严峻的生存现状,笔者对绍兴民歌进行了“保护”、“传承”两方面的思考,并且笔者认为对绍兴民歌的保护和传承需要双管齐下,同步进行。

在积极探访山村僻壤中的民歌文化、梳理现存资料,保护有迹可循的绍兴民歌的同时,开展民歌传承的相关活动,例如,利用尚存的曲谱、录音资料重新编辑整合,建立线上绍兴民歌数据库,以方便群众搜索学习;开展“绍兴民歌进校园”活动,调动中小学学生群体对绍兴民歌学习的积极性,为绍兴民歌的传承奠定基础;加大戏曲曲艺反哺民歌的作用,从而以戏曲曲艺带动绍兴民歌的发展,为之创新。

笔者也走访了绍兴市非物质文化遗产馆,馆内关于绍兴音乐方面展出的以戏曲曲艺为主,与绍兴民歌相关的也只有陈列了一栏与“越歌”相关的文字与图片,并且是划分入绍兴民俗文化一类来作为展示的。但是绍兴民歌早已于2012年就被列入绍兴市第五批非物质文化遗产名录了,可见目前其系统化整理工作有待完善。

对于绍兴地方民歌这种正在消逝的非物质文化遗产需要即使抢救,这是毋庸置疑的,但是如何才能将抢救高效地落到实处,这是文化部门、艺术工作者们都需要实践思考的重点。

参考文献:

[1]绍兴地区群众艺术馆.绍兴地区民歌选集[Z].1980.

[2]《中国民间歌曲集成》全国编辑委员会(编).中国民间歌曲集成·浙江卷[M].北京:人民音乐出版社,1993.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/37159.html