SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:在跨界设计时代,艺术设计专业通过改进教学模式来适应新时代的需求,文章从工作室的角度,由一个典型跨界项目的开展,引出对跨界设计项目的引进、建立“跨界”课程教学设计模式、构建校企“跨界”合作团队,协调改进跨界教学管理的思考与探索,进而延伸到在不同学校间跨界设计的研究。

关键词:跨界设计;工作室;教学模式

一、跨界设计

艺术设计专业正迈进跨行业、跨领域、跨文化、跨时空等跨界设计时代。跨界设计代表着一种新锐的设计态度和多元化的表现方式,让原本不相干的专业相互渗透和融合,创造出全新的艺术设计形态。

美国政府曾提出一个教育倡议,鼓励大家运用“STEAM”教育理念培养学生。这是一种重实践的超学科教育理念,加强科学(Science)、技术(Technology)、工程(Engineering)、数学(Mathematics)和艺术(Arts)的综合教育,意在打破学科界限,培养学生综合素质。这实际上就是一种跨界的教育,每个学科、每种思维之间本应相互联系。

我国的艺术设计教育规模正在日益扩大,开设的艺术、设计等相关专业已经成为全国第三大学科门类。艺术设计专业本来就是一门综合性和应用性很强的学科,需要学生具备跨专业的知识面和较强的学习能力,毕业后才能在设计界走得更远更好,为了避免学生在本专业领域内封闭、孤立式的学习,毕业后同质化竞争激烈,甚至转行谋生,成为“被动”的跨界设计者,必然要求我们具备跨界的思维与做法,而要将这种“被动”转化为“主动”,必须在教学理念、教学设计上有质的改变。教育部职业技术教育中心研究所研究员姜大源指出:“跨界是职业教育的本质和特征,政校企产学研合作的办学理念将逐步形成,从定界到跨界的范式转变是职业教育课程改革的趋势。”

二、“16+3+6的跨界组合,共同设计未来空间”——一个跨界设计案例的启发

柏飞特设计创新中心为广东理工职业学院产品艺术设计专业工作室,从2015年建立至今一直在践行跨界设计的理念。以下即是一个针对人才、养老、智能(由保利地产、上海城建集团、广州永龙建设投资公司提供的实际设计项目)三类公寓的跨界设计案例,由16个学生、3位年轻租客与6位青年设计师(深圳蜂巢场景家居设计公司)混编成三个不同的跨界设计小组(人才组、养老组、智能组)。以下即是三个跨界小组十二个小时的成果:

在人才公寓的户型设计中,主攻家具设计的人才组提出了以收纳至上的空间解决方案。通过将空间设计成跃层的方式进而增加收纳空间,将床与衣柜、书桌重新定义和组合,将卧室设计成跃层榻榻米的形式,书桌与跃层相匹配,借此创造出更多的收纳空间,满足居住者不同收纳需求。

在养老组的设计中,将养老公寓定位为熟年公寓,受众为完全自理型的新熟年老人,与传统养老院形成不同的受众定位。

设计师充分考虑老年人的起居习惯与生活习惯,结合智能化、人性化的出发点将熟年公寓打造成一家熟年乐园。在熟年时期相比居住环境与同龄社交,老人更为需要的是被需要感。所以在满足安全、舒适的起居条件下,设计师把尽可能多的空间打造成孩子玩乐、隔代亲子游戏的空间,满足跨代亲子娱乐的需求,让熟年老人的生活与家庭紧密相连。

智能组:通过智能操纵产品升降变化来实现场景的不同转变,并将AI运用在空间的每一寸。智能组表示,在未来世界的居住空间里,我们所有的需求或者我们的念头都可以通过脑电波传播,空间管家可以即时的满足我们的需求。

在这个跨界设计案例中,无论是青年还是熟年,白领或蓝领,都更加关注与之息息相关的生活方式。对于未来居住空间的界定,随着社会发展阶段的不同,人们的需求在升级,在居住需求之上,人们会更看重生活方式,包括社区配套、智慧物业以及文化、健康、社交等各种服务。

在这个设计项目中,设计师主体由产品专业学生构成,专业设计师在团队里充当引导者的作用,而由企业负责人、企业专家、专业教师所组成的导师团队,在项目进行中给与了专业的技术支持和艺术指导,在短短12个小时的设计创造中,三个团队设计出具有实操性及艺术性的方案,提出了很多超越传统家居设计的设计理念,得到了保利地产、上海城建集团、广州永龙建设投资公司的高度认可,并将应用于实际项目中,对于学生来讲,这是一次印象深刻的设计体验,跳出了专业框架,运用一种崭新的设计方法来面对完全陌生的设计项目,为毕业以后面对各种跨界的设计项目建立起自信心。

三、探索基于工作室的跨界设计教学模式

以上设计项目正是我们探索跨界设计的典型案例,而开展这种教学模式的载体就是工作室,工作室不同于传统的课堂教学,它有较高的自由度及操作性,可以灵活应对市场的不确定性及组建跨界团队,服务对象和领域的广泛让跨界设计成为一种新的设计方式,逐渐延伸为最终解决问题的设计方法和设计策略。

(一)引进校企跨界教学项目

与企业共建并探索性开创“深度融合式”的校企合作模式,开展项目实训和项目合作,形成教师、学生、企业、学校、社会,市场一体化共同体和实训教育教学的新平台。教学项目的引进也从原来单一的产品设计向平面设计、产品设计、室内设计、建筑设计等全方位设计范畴开发。

(二)建立“跨界”课程教学设计模式

与本土的重点企业成立“产品创意设计与教育双师工作室”,共同搭建协同创新平台,旨在打造本地区最有价值的创新服务平台。以“跨界”企业实践项目作为支撑,根据企业设计需求,教师与企业进行协同指导教学。为了让学生适应这种跨界的设计实践,在工作室开展“每周一讲”,邀请不同专业背景的企业负责人、专家进行讲解,让学生在每个领域都可以接触到最新的资讯,助力学生尽快成为跨界项目的行家里手。

(三)构建校企“跨界”合作团队,协调改进跨界教学管理

只有跨界的团队才能驾驭跨界的项目,工作室的成员除了本专业学生以外,在全校范围内广泛吸收对设计感兴趣的学生,确保团队成员具有跨界的构成,一个跨界团队一般包含擅长策划、广告、包装、产品、动画、展示等成员,项目的展示方式也突破了原来的效果图、成品极限,而是从海报设计、包装设计、产品效果图及成品、动画展示、网络展示及推广等进行全方位的表现。在这种模式培养之下,团队成员不仅仅是设计师,更是项目管理人才,为以后工作的晋升打下了很好的基础。团队导师则包含本专业教师、外聘教师、企业设计师、企业部门负责人等,导师成员都是各有所专,这样可以保证各个跨界项目指导的专业性,其中企业设计师及负责人由设计项目的更新而不断更换。

四、基于工作室的跨界设计教学改革研究

在基于工作室的跨界设计教学模式成熟以后,这种影响力必将辐射到整个专业进而整个院系,通过将跨界设计课程列入人才培养方案、联合各个工作室成立跨界工作室、举行各种跨界设计大赛等方式,让更多的学生可以接受到跨界设计的理念并实践。同时跨界设计不应局限于校内,在不同学校之间也可以开展,利用各个学校的专业优势,在更大范围上进行跨界。

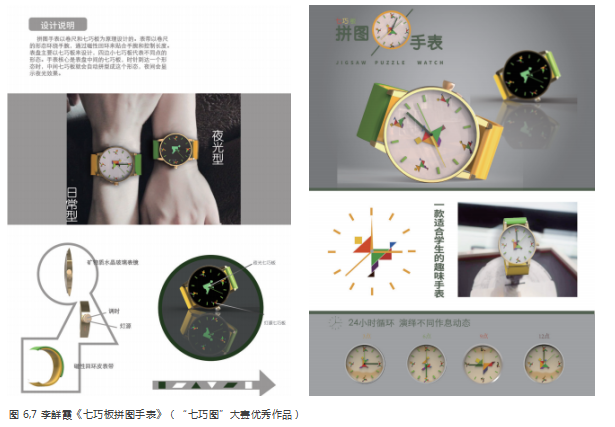

以“七巧图杯”广东省高校联合设计竞赛为例,就是一次高校之间的跨界设计。本次大赛为丰富校园文化生活,充分利用学科竞赛平台,加强大学生创新精神、团队协作精神和实践能力的培养。加强各个学校之间相互学习、交流,以竞赛为契机建立高校沟通平台,提高大学生分析和解决问题的能力,不断提高创新型人才培养的质量。将七巧图这种中国传统文化与现代生活中的建筑、工业设计等立体化造型相结合,创造一种全新的创作模式。

大赛的参与单位为广州美术学院、华南农业大学、广东财经大学、广东理工职业学院、广东财贸职业学院,大赛的导师团队由五所高校专业教师、业界设计师、企业负责人构成,以工作室为单位组建跨校跨专业团队,通过赛前的宣传、动员,赛程中间的各个团队的交流合作、导师的多方位指导,各个跨界团队都设计出具有前瞻性的设计作品,主要体现在为将七巧图立体化,采用七巧图中的一个或多个几何形使用重复、阵列、参数、对称等方法进行设计,创造全新的作品(应用领域包括了建筑外观设计、建筑室内外环境设计、工业产品设计、公共艺术设计、景观设计、抽象雕塑、家具设计、服装设计等)。

各个跨界团队的成员都突破了自己本专业的限制,做出超越本专业的设计作品,这是令人兴奋的结果,对于学生来说,有了这种设计经历,他们将无惧于任何的工作环境,可以更好地适应社会与未来。

结语

当下,一切专业领域的界限都可能被打破,这种新的市场规则对艺术设计专业的学生提出了更高的要求,现在专业不是“窄而精”就可以了,而是要具备“广,且有所精”,这样的要求就倒逼我们的学校教学模式不能固守原来的程式,而要勇于突破与创新,工作室跨界设计项目的开展就是一种有益的探索与尝试。

参考文献:

[1]姜大源.职业教育立法的跨界思考——基于德国经验的反思[J].教育发展研究,2009(19):32-33.

[2]王娟.跨界设计视域下的艺术专业教学模式[J].大舞台,2015(12):194-195.

[3]蔡幸生.基于“产学创新”的跨界设计教学模式的探索与研究[J].艺术教育,2017(Z3):185-187.

[4]张俊竹.“产学研用”结合、“教学做”合一的艺术设计人才培养模式[J].教育与职业,2015(03):133-134.

[5]王艳婷.论“跨界融合”对艺术设计教育的影响[J].中国轻工教育,2012(03):25-26+32.

[6]张敏,徐江华.跨专业、跨学科的互动教学的工业设计教学研究与实践[J].艺术.生活,2010(03):78.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/36963.html