SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:“献礼片”是新中国电影史上一个独特的现象,它既承担了传播主旋律的功能,又是国人表达集体情感诉求的一种方式。从1951年的“国营电影制片厂新片展览月”,到2021年庆祝建党100周年的创作热潮,献礼片已经走过了整七十年的历史。站在国家发展和献礼片创作又一个十年的节点上钩沉俯瞰献礼片历史,叙事策略类型化、人物形象平民化、生产制作工业化是献礼片实现庆祝纪念、宣传教育、娱乐观众和商业收获等多重目的的有效创作策略。

关键词:献礼片;历史轨迹;创作策略

中国电影一直与时代同呼吸、共命运,在不同的历史时期呈现出迥异的阶段性特征,推动了多元创作范式的生成,形成了以“守正创新、通变集成”为特征的美学品格和演进趋势。其中,献礼片以小人物折射大时代,以宏大壮阔、激昂高亢的视听风格传承民族精神,用光影的形式表达了电影从业者对祖国华诞的祝贺,激发了数亿观众最真挚、最高涨的爱国热情。

一、献礼片的界定

1958年8月,中共中央政治局在北戴河举行会议提出“为庆祝新中国成立十周年,组织文化部和长春、上海、八一等电影制片厂拍摄一批优秀影片作为国庆献礼片”[1]。这是“献礼片”这个名词的首次提出,但当时并未在创作标准上给出具体指示,仅仅由文化部提出了“三好”原则:内容好(表现共产主义)、风格好(凸显民族形式)、声光好(提高各项技术)。

2009年新中国六十周年华诞,这一时期的献礼片数量、质量和票房俱佳,学界的理论研究也更加充实和成熟。有学者对献礼片作了如下界定:“中国电影文艺工作者,为了庆贺、纪念、标志在中国社会发展进程中发生的具有重大转折性意义的里程碑式历史事件,而拍摄的具有明确指称意义的宣传性影片”[2]。影视评论家尹鸿教授在做客北京新闻广播《博闻天下》栏目时对献礼片进行了更详细的阐释:献礼片大多是以中国共产党和中华人民共和国的历史事迹或现实的一些重大事件作为题材的电影、电视剧。一方面它是为共产党的生日,者为建国纪念日创造一种欢乐祥和的节庆氛围;另一方面它也是借节庆日来表达我国政治的主流意识、主流观念、主流价值。尹鸿教授的论断表明献礼片作为一种具有中国本土化、民族化的历史性影像书写,无论对普通受众还是中国电影市场都是不能被忽视的类型分支。

综上,笔者尝试给出献礼片更加清晰全面的定义:中国电影工作者以中国共产党和中华人民共和国的重大历史事件为表现对象和信息载体,为了达到庆祝节日、展示历史、表彰英模、宣传教化等目的而创作的具有中国特色的片种。

二、献礼片的历史考索

(一)献礼片的雏形

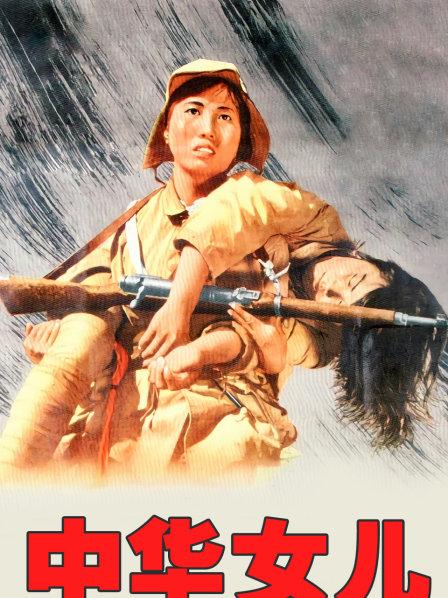

新中国成立之初,各项事业百废待兴,电影创作也处于摸着石头过河的状态。1951年2月,全国性的电影发行机构中国影片经理公司成立。其成立后做的第一件事就是于3月份在全国20个大城市举办“国营电影制片厂新片展览月”,这次活动共展出1950年东北、北京、上海三个电影制片厂摄制的故事片20部,纪录片6部,包括《中华女儿》《钢铁战士》《新儿女英雄传》等。这个时期的创作被很多学者看作是“树立了国家电影新的文化模式”[3]和“我国献礼片的前史”[4]。由于国家刚从水深火热的革命战争中走出来,所以这个时期影片的叙事核心多是“当家作主”和“牺牲奉献”。

这既是经历过若干历史抉择和血泪奋战的中国人民真实体验的由衷表达,也是新政权建立伊始巩固执政地位的需求。

(二)献礼片的开端

1959年,共和国迎来了十岁生日。

1958年夏,中共中央决定拍摄10部献礼影片,从业者创作热情高涨,最终出品了《老兵新传》《林则徐》《永不消逝的电波》《五朵金花》《我们村里的年轻人》《青春之歌》等18部故事片和《和平岁》《桂林山水》《神笔》等11部纪录片、科教片、美术片。据统计,“庆祝建国十周年展览月”期间,共放映献礼片场次计10万场,观众达1.2亿人次。有学者认为,1959年不仅是“共和国历史上第一次大规模、有组织地进行献礼片生产和放映的一年,也是无论从影片思想和艺术质量,还是从经济和社会效益衡量都最为成功的一次”[5],进而被称为“难忘的1959”。

(三)献礼片的复苏和徘徊

1969年二十周年国庆,《南征北战》《地道战》和《平原游击队》三部老片获准复映,算是给祖国庆生。1979年,在改革开放的时代背景下,文化部专门成立了专家领导小组,组织拍摄了《小花》《瞧这一家子》《从奴隶到将军》《吉鸿昌》等献礼片,不仅延续了传统革命叙事中反抗和牺牲等强调社会责任感的主题,而且也在不少作品中展露出“基于人性的叙事出发点”,成为今日献礼片创作的“一个通道”。

经过十余年的经济发展和解放思想,随着80年代“突出主旋律,坚持多样化”口号的提出和践行,直到1989年四十年、国庆到来之际,献礼片才凭借《开国大典》《开天辟地》《百色起义》等史诗巨

制彻底走出泥淖,不仅数量可观,部分影片还取得了不错的票房。这个时期的创作者更注意避免对革命领袖的过分神话,通过一些生动的生活细节,拉近普通人和伟人之间的距离。但不能否认的是,这个时007期献礼片的关键词还是“大人物、大事件、史诗范”,缺乏对平民百姓的关照。

世纪之交的1999年,由于相对滞后的电影体制改革和好莱坞电影的冲击,整个中国电影业都乏善可陈,包括献礼片在内的主旋律电影自说自话的色彩愈发浓重。《国歌》《我的1919》《紧急迫降》算是其中的上乘之作,也难免沦落到在影院放映一二轮就转入电视荧屏播放的窘迫处境。也就在此时,“献礼片如何实现经济效益和社会效益的统一成为日益突显的重大课题和难题”[6]。

(四)献礼片的繁荣

新世纪以来,各级广电部门进一步建立和完善电影行政管理体制,国有电影事业单位转企改革日渐推进,新的《电影管理条例》明确鼓励企事业单位和个人投资电影。建国六十周年,种种强有力举措终于催生了献礼片的爆发。《建国大业》《风声》《十月围城》《铁人》等不仅取材广泛、立意深刻,而且让创作者和观众同时意识到“献礼未必就只能是好人好事、歌功颂德,如果能够创造全民快乐、全民励志、全民兴奋的氛围,也是一种有效甚至更有效的献礼”[7]。这即是我们常说的寓教于乐,也即有学者提到的“成熟的电影产业就是应该能够处理好本国的主流话语和商业逻辑的关系,也就是通过成熟的商业类型来讲述自身的‘主旋律’,并使自身的‘主旋律’在获得商业成功的同时,也‘润物细无声’地产生文化上的潜在影响”[8]。

(五)献礼片的蜕变

2019年,献礼片在市场化、类型化、明星制的工业电影道路上越发自信。以《我和我的祖国》《中国机长》《攀登者》领衔的国庆档票房突破50亿,比2018年同比增长130%,仅这三部影片就占据了档期票房的96%,而且好评如潮,在全国范围内掀起一浪高过一浪的观影热潮。

在内容题材和表现手法上,七十周年的献礼片更多地将视角聚焦到普通人身上,以平凡人反照大时代的叙事手法,去表现国人心中最真挚的家国情怀。无论是《我和我的祖国》“前夜篇”中的开国大典旗杆设计者、“夺冠篇”中的小男孩冬冬、“北京你好篇”中的北京“的哥”,还是《中国机长》中的机组人员,亦或是《攀登者》中的登山队员,都重点表现“普通人在历史洪流中作为真实的力量存在并发生着作用,让观众真的体会到历史不是英雄决定的,而是千千万万民众民心所向、共同行为的结果”[9],真正实现了献礼片由“英雄史观”到“群众史观”的蜕变。

2020年又有《我和我的家乡》《金刚川》等影片登陆大荧幕,分别庆贺建国71周年和抗美援朝70周年。随着2021年建党100周年的到来,《1921》(黄建新导演)、《革命者》(徐展雄导演)、《中国医生》(刘伟强导演)、《长津湖》(陈凯歌导演)等名导大片轮番上映,献礼片又迎来了数量和品质上的大爆发。由此可以看出电影人不再只囿于在党和国家的整五、整十年份的庆典时集中抒发祝贺和感怀之情,献礼片将成为一种日渐常态化的具有中国特色的类型片。

三、献礼片的创作策略

献礼片沧海浮沉的70年,也是新中国电影曲折发展的70年,荣辱与共、休戚相关是献礼片与整个新中国电影事业共振关系的真实写照。站在国家发展和献礼片创作又一个十年的节点上,我们不免思考这个问题:怎么创作更优质的献礼片?可以从以下几个方面发力,将“拍人民群众真正喜爱的”献礼片的创作诉求落到实处:

(一)叙事策略类型化

影视批评家已经达成共识,电影类型研究涉及某种“特定的”历史、文化意义以及把影片视为一种“工业产品”的概念。这其实是在暗示,在我们的文化中,对这样一部影片,是有一种“普遍的共识”的,即“这部影片系某一类型影片中的一部,通常含有X、Y、Z等元素”[10],现在这些元素已经被约定俗成地归纳为“公式化的情节、定型化的人物、图解式的视觉形象”,而包含有这些“元素”的“这部影片”被定义为“类型片”。一般而言,类型电影是已经形成规范的娱乐片,“形成规范”意味着把握和契合了受众的期待视野,“娱乐片”则意味着满足了大多数受众影视欣赏行为的第一诉求。

但是在1985年之前,在中国电影界,电影的娱乐功能始终没有得到应有的重视,类型电影的一般概念及其拍摄方法也很少被人提及。只有到了1985年以后,中国电影才完成了电影的商品本体以及娱乐片和类型片的确立与重构[11]。

现在,业界和学界越来越认识到“类型化发展是中国由电影大国走向电影强国的必然之路。‘类型电影’生产亦为电影工业美学之重要原则之一”[12]。近几轮献礼片创作已经出现了类型化的趋势,并在几大类型中都产生了代表性佳作。2009年的《风声》是谍战片的扛鼎之作,影片融入了当时流行的“死亡密室”与“杀人游戏”元素,在一个封闭的时空内,讲述了一个极具悬疑色彩的寻找中共地下党领导人“老鬼”的故事。2019年的《中国机长》根据2018年5月14日四川航空3U8633航班机组成功处理突发情况这一真实事件改编,经过时空压缩、情节提炼、视听渲染,成为灾难片的典型。而无论是1999年的《大进军:大战宁沪杭》,还是2009年的《建国大业》,亦或是2019年的《解放了》,要么动用大量的人力物力实拍宏伟的战争场面,要么借助先进的爆破特技和电脑特效呈现逼真惨烈的战争景象,使作品多了战争片的类型元素。

(二)人物形象平民化

电影欣赏活动本就是由作者、作品、观众、环境共同组建的一个审美共振的交流磁场,其中观众处在至关重要的位置。影视接受心理学研究表明,受众对影片的接受、审美并非是消极的、被动的,而是积极的、主动的。所以,献礼片中主流价值的传达必须和受众的审美认知和观影期待求得最大公约数。但是,由于宣传教育的需要和个人崇拜的盛行,早期献礼片大都表达宏大深刻的历史主题,讲述波澜壮阔的战争故事,刻画高大正全的领袖人物,与受众的日常生活和期待视野产生了很大的脱节,真正成了曲高和寡、阳春白雪的“艺术”,观众无法产生观影愉悦和情感共振。

近几轮的献礼片开始放低叙事视角,摆脱传统主旋律电影中聚焦英雄人物的宏大叙事,转而在个人层面进行微观叙事和人性关怀。表现有二:一是在表现英模人物时不再刻意塑造德国社会学家马克斯·韦伯(Max Weber)所谓的“卡里斯马型权威”(也称个人魅力型权威,依靠个人的非凡魅力和能力而获得权威),而是表现其平易近人的方面。比如《建国大业》中庆祝淮海战役胜利的段落,我党领导人热泪盈眶高唱《马赛曲》,和百姓携手起舞联欢,让观众讶异于革命领袖原来是如此和蔼可亲,这不仅拉近了观众和伟人的距离,也增加了观影趣味和情感认同。

二是主人公由革命领袖、英雄模范转变为平民化英雄,让观众看到人民群众的伟大和不凡。2019年国庆档“三驾马车”《我和我的祖国》《中国机长》《攀登者》的平民化叙事上文已有论述,2009年的《天安门》类似于《我和我的祖国》“前夜”这一章节,将开国元勋和开国大典“背景化”,讲述了1949年9月华北军区某部队接受上级紧急任务,在28天的时间里整修布置天安门城楼的故事。这种将小人物融入重大历史事件的创作手法诠释了“大历史,我在场”的群众史观,因其真正关注普通人在历史洪流中两难选择下的无奈、无力以及在此重压下的抉择和奉献而显得弥足珍贵、感人至深。

(三)生产制作工业化

自2012年中国成为全球第二大电影市场以来(根据《2020中国电影市场年度盘点报告》,2020年中国电影市场约合31亿美元总票房,远超北美电影市场的21亿美元,登顶全球第一大票房市场,但考虑到疫情的因素,还需要继续观望未来全球票房的发展态势),“电影工业化”的字眼就越来越多地出现在学界的研究视野中。北京大学陈旭光教授提出建立“电影工业美学”,呼唤中国电影秉持“美学品格”的同时,更要关注“工业意识的觉醒”。中国电影评论学会会长饶曙光则提出了“重工业电影”的概念,他认为“建树起中国电影工业标准,提升国产电影工业化水平,不仅是有效抗衡好莱坞电影的战略路径,也是推动电影强国建设的题中之义”[13]。

随着市场化和产业化的推进,逢五逢十周年的大庆有越来越多的献礼片得以投拍面世,但是同一档期十几部甚至几十部献礼片都想在院线占据一席之地,基本不可能。电影行业中马太效应日益凸显,越有名越优秀的电影观众越多;相反,若是没有达到一定的制作水准和艺术水准,便很难吸引观众。有的作品也就是在排片表上能被看到,实际上很少有观众看。

这就给电影人一个启示,必须集中主要的人力、物力、财力,下狠劲、抓典型、出精品。2009年的《建国大业》开启了献礼片的商业化实践,它由著名导演韩三平、黄建新联合执导,集结了170余位明星演员,总投资3000万。事实证明,这样的大制作,不仅在票房方面大获丰收,而且在主题实现和审美诉求上也十分到位,金杯口碑一箭双雕。2019年无论是《我和我的祖国》中由陈凯歌、张一白、管虎、薛晓路、徐峥、宁浩、文牧野组成的老中青优秀导演群和由黄渤、张译、吴京、杜江、葛优、刘昊然、宋佳领衔的全明星演员阵容,还是导演刘伟强、李仁港分别通过《中国机长》《攀登者》体现出来的美学风格和制作经验,都彰显了献礼片“在生动显现出社会情绪、价值理想、审美情趣、时代风尚及伦理道德的同时,也会在工业生产和技术应用上滋养出创造之美和风格之美,试图摆脱粗鄙化、狂欢化怪圈的桎梏,并在类型现代化和生产标准化的基础上探求中国电影的稳定性且可持续的发展思路”[14]。

结语

献礼片是一个具有中国特色的电影创作模式,和共和国一起走过了70年风风雨雨。它继承新中国优良的电影传统,弘扬社会主义价值观,充分发挥教育人民、鼓舞人民、服务人民的宣教功能。在这个基础上,献礼片创作者对市场更加重视,对观众的心理更加重视,对艺术创作规律和作品审美品格更加重视。在新时代,我们又看到了它在投资、剧本、表演、摄制和宣发等方面的诸多可能性。有理由相信,在未来,思想性、艺术性和商业性俱佳的献礼片必将更多地涌现,铭记集体记忆,彰显现世美好,传播主旋律,成为整个中国电影市场的奇观。

参考文献:

[1]楠楠.北影的辉煌时期——记韦明同志谈抓剧本的决策[J].电影创作,1998,(2):75-76.

[2]乔晓英.献礼片:从1959到2009[J].电影评介,2009,(23):1-4.

[3]虞吉.“国营电影厂新片展览月”:新中国电影文化模式与叙事范式的创生[J].文艺研究,2014,(3):83-90.

[4][6]饶曙光,刘婧.“另一种电影”:献礼片的新境界与可能性[J].电影艺术,2019,(6):57-62.

[5]钟大丰.国庆献礼片60年巡礼(1949-2009)[J].电影艺术,2009,(5):5-13.

[7]尹鸿.探索商业与美学的平衡——2009年中国电影艺术备忘[J].当代电影,2010,(3):4-11.

[8]孙佳山.三十年“主旋律”的历史临界及其未来[J].电影艺术,2017,(6):74-79.

[9]周舟.《我和我的祖国》的散点叙事、群众史观与高视点[N].中国电影报,、2019-10-9(7).

[10]安德鲁·图德,李小刚译.类型与批评的方法论[J].世界电影,1998,(3):5-15.

[11]张亚彬,贾磊磊.商品·艺术·文化:电影本体论纲——兼论二十世纪中国电影的历史走向[J].电影艺术,1990,(1):54-69.

[12]陈旭光.类型升级或本土化、工业品质与平民美学的融合[N].中国电影报,2019-11-6(2).

[13][14]饶曙光,李国聪.“重工业电影”及其美学:理论与实践[J].当代电影,2018,(4):102-108.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/36399.html