SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要: 当代玉雕艺术家张克钊钟情于独山玉黑白两色料创作,从选材和立意上独树一帜,用现实主义写实手法以及本 土独特的玉雕语言,将中原朴素的民间文化、 乡土生活风情融入创作中,达到材料、内容和 表现手法的天人合一。他对待材料的方式,以 及对自然淳朴的“人”和生活的关注, 都蕴含 了丰富的人文精神内涵。

关键词: 独山玉 ; 俏雕 ; 乡土生活 ; 人文精 神

张克钊是首位以乡村生活场景为素材进行 独山玉创作的玉雕艺术家,有着“中国独山玉 黑白人物雕刻第一人”之称,他对“人”和生 活的关注是他表达思想,寄托情感的重要动力 和灵感来源,在充分解读独山玉材料的颜色和 结构的基础上,因材施艺,巧用俏色,顺色立 意。他的玉雕艺术是纯粹而自然的,他关注的 “人”亦是朴素而鲜活的, 在他的作品中, 无论 是嬉笑玩耍的孩童, 或是相互依偎的年迈夫妇, 都呈现出真实自然的生活状态,这是对“人” 的关怀和关切,是人文精神的艺术表达。

一、因材施艺,天人合一

独山玉丰富的色彩以及相对可观的体积体 量,为玉雕艺术创作提供了无穷的想象力和创 造力空间。自商朝起七千多年来,玉雕人在独 山玉雕刻技艺发展过程中积累了丰富而精深的 琢玉经验,其中俏雕是最独特的一种方式。在 当下独山玉的雕刻中“巧用俏色”已成为因材 施艺过程中最常用、最基本的工艺技法, “顺 色立意、依形就势;黑白巧配、相映生辉” [1] 这些当代独山玉雕刻艺术理论,无疑体现了充 分尊重玉石材料本身特点,顺应自然,顺势而 为的态度,这是人文精神天人合一的艺术观追 求。

在张克钊的俏色玉雕作品中,不同颜色和 形体空间的处理自然随意,恰到好处,仿佛不 是一块玉石, 而是一件被着色的小型泥塑作品, 这信手拈来的轻松是根据材料特点深思熟虑反 复推敲的结果。每一件作品的立意,每一个人 物的动态,人物之间的组合呼应关系,以及人 物与物品之间的关系,任何一个环节都考验着 作者对材料的理解和把控,如何顺色立意依形 就势,如何让故事生动有趣,如何让人物充满 生命力……,艺术家手中的独山玉黑白料为他 的这些思考提供了独一无二的材料基础。

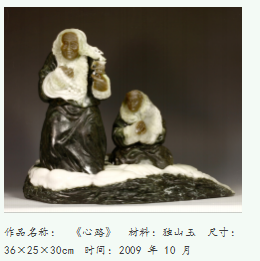

张克钊在尊重材料的基础上顺势而为,对独山玉原石的解读态度充分体现着“人文精神”内涵,描绘现实主义题材恰恰十分符合材料特点,即材料的形态特点与其表现的物象之间具有内在逻辑和感觉的相似性。例如作品《心路》所刻画的两位西藏朝圣者形象,酱褐色的玉石部位被巧妙地雕刻成藏民特有的被强烈紫外线照射的脸和手,包在褐色玉石周围的一部分白色被设计成老妇人的头发, 大风吹着向后飘散,另一部分白色雕刻成藏棉袍的羊毛衬里,剩下大面积的黑色雕刻成黝黑的藏袍。两个人一老一少在高原的雪地里逆风而行,整个作品将藏民信仰的虔诚、品格的坚毅表达得淋漓尽致,具体、形象、生动,这就是材料与内容的高度和谐统一,人与自然之间的和谐相处,更是艺术创作中人文精神的体现。

二、关注生活,以人为本

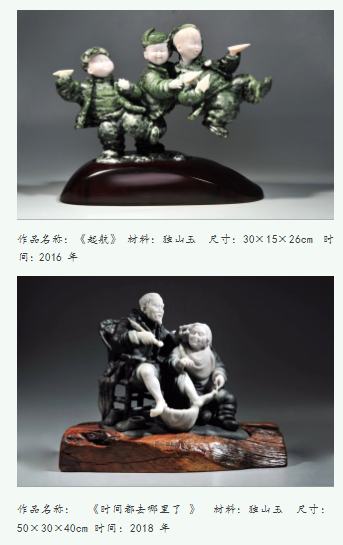

张克钊在玉雕艺术创作中,用最纯熟的技艺和最真挚的情感塑造了最平凡的人物,给予平凡人物以真善美的表现。艺术家内心向往真实而自由的生活与情感,始终以质朴的情怀创作,他人生和作品中饱含一种朴实诚厚、以人为本的人道主义精神品质。他敬畏传统,不忘创新,能在玉雕主流之外,另辟蹊径,随心而行,将关注点转向中原乡土众生百态的真实生活。用手中的工具记录着一个时代背景下人们平凡生活中温情感人的点点滴滴,让这种质朴的美感凝固成了一个永恒,反映着中国社会平民阶层的生活状态。他有一双敏锐的眼睛洞察着生活的一切,对各种不同身份的人在生活中流露的真实情感拿捏的恰到好处, 用艺术的方式表达美的理想, 既真实又超越 现实, 跨越了具象的描绘而进入恒久的、隐喻生命的领域。无 论是作品《放飞梦想》、《启航》中小男孩们一起放纸飞机时 欢呼雀跃, 《戏鹅》、《乐融融》、《吉祥》里孩童喂鸡逗鹅 时的调皮捣蛋, 《很拽》系列作品主人公中拥有一辆二八自行 车时的酷拽得意, 还是《二尺花布》《时间都去哪儿了》老夫 老妻日常恩爱的幸福瞬间, 都被作者气韵生动地表现出来, 让 我们感受到他对生活中平凡普通的人的关怀和关照。

三、造型艺术语言传达人文精神

张克钊的玉雕创作技法融合了中国古代传统雕塑和玉雕语 言, 以及西方雕塑造型语言, 以形传神, 以神融形, 突破性地从 传统玉雕艺术中实现了真正具有本土现代性的“中国做法”。

众所周知,形体是立体雕刻艺术中最基本的语言,雕刻正是 通过形体向观者表达作者的思想、情感和艺术观。在雕刻作品 中, 不同的形体状态会给观者带来不一样的视觉感受, 例如尖 锐的形体, 通常会带给观众一些不安全感; 几何形体, 通常给人理性, 冰冷, 严肃之感; 浑圆饱满的有机形体则给人温暖, 亲切, 舒适感, 这种感觉会使观众更加容易亲近拥抱和触摸。

回到张克钊的雕刻作品中,不难看出他对形体有着自我认 知的探索, 在孩童题材的系列作品中, 儿童的面庞形体浑圆饱 满, 身上棉服的处理也足够概括简练, 少有褶皱凹陷, 呈现出 一种向外膨胀的视觉张力,这与充满生命活力的孩童气质相 符, 整个作品营造出活泼可爱, 天真烂漫, 积极向上的视觉感 受; 而年迈夫妇形象的表现则恰恰相反, 充满褶皱的脸布满了 岁月的痕迹, 皱皱巴巴的衣服更把这种苍老的生命烘托的淋漓 尽致, 这就是不同形体带给我们不同的心理感受。虽是写实风 格基调, 但又超脱了纯客观地描摹对象, 艺术的魅力正是体现 在这种“似与不似”之间, 即超离物象本身, 却又不脱离客观 逻辑, 我们正是通过作者对形体个人艺术化的表达感知到他对 生活中事物的感受力, 这种感受的本质和基础在于作者对生活 的热爱, 对生活中事物的敏锐观察, 是人文精神最具体的表现 方式。

在区别于乡土生活题材的另一个“东方丽人“创作方向 里, 同样能感受到作者发自内心的人文精神情怀, 这是对人自 身价值的肯定, 是对女性的尊重和赞美。与主流玉雕风格的美 女佳丽表现出的纤弱柔美基调不同,张克钊塑造的女性形体 丰腴饱满, 姿态昂扬, 怡然洒脱, 充满生命的活力和高贵的气 质, 举手投足间流露出自信的魅力, 例如作品《大唐飞歌》中 的佳人陶醉在弹奏琵琶的愉悦中, 人物形体饱满圆润, 肌肤吹 弹可破,作品的体量感和整个人物的动势都传达出一种由内 而外,自上而下的自信与活力。这种浑圆饱满的形体艺术语 言, 一直存在于我们中国传统造型艺术文化基因里, 从新石器 时代的陶文化, 到汉代浑然天成的石刻艺术, 再到唐朝以胖为 美的审美观, 虽然艺术的外在形式一直在变化, 但核心一直没 有改变,这是一种对生活中人生命的关怀和关照,人和人之 间、和自然生命之间的平等相融、互尊互爱, 是对宇宙生命的 深刻自省和追问, 这是中华文明的精神所在, 是一种永恒的精 神境界。

结语

张克钊艺术中凝练的人文精神,实际上是中华民族精神中 文化灵魂的当代再现。我们看张克钊其人与其艺, 实际上是在 提醒着不断被爆炸的信息、飞速革新的技术以及高速运转的物 质世界逐步瓦解着内心感受的人们,启示我们重新去看见世 界、去接触生活、去表达情感, 回归自然和本我, 寻找属于自 己的宁静与祥和。

参考文献:

[1] 刘 晓 强 . 独 山 玉 的 鉴 赏 与 收 藏 [J]. 中 国 宝 玉 石 ,2007(04):100-101.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/35317.html