SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要: 本文从扬琴的历史渊源和乐曲《昭君怨》的创作 背景开始介绍,使大家较为完善的了解扬琴曲《昭 君怨》。其次, 本文主要对桂习礼老师和李玲玲老师的曲谱进 从节奏、速度和调式调性上进行了分析和比较, 希望能给以后 演奏这首曲目的人一些借鉴和参考。

关键词: 扬琴曲《昭君怨》;版本比较;演技技法分析

一、 扬琴及乐曲《昭君怨》的简介

(一)扬琴的历史渊源

在明朝末年扬琴是经由丝绸之路波斯传入,最早的记载是 在 1663 年的一场歌舞中证明了扬琴的存在。在流传进中国的 初始阶段主要的用途是器乐伴奏伴奏, 后来逐渐形成自己的独 奏风格并在国内形成多种流派。对于中国传统器乐而言, 扬琴 是为数不多的同时具有世界性和民族性这两种矛盾对立特点的乐器。

首先,作为一种拥有世界性特点的乐器,扬琴在全球范围 内有着众多的“兄弟姐妹”。依据世界各地的地方性特点, 在 乐器的形制上和演奏表演上都有着极大的不同, 从而产生出各 式各样的音色, 因此受到了世界广大人民的喜爱。扬琴的区域 化的发展中, 有声音比较典雅恬静的欧洲扬琴体系, 有少数民 族风格浓郁的西亚—南亚扬琴体系, 以及独具风格的中国扬琴 体系。中国扬琴作为以国家名称命名 的扬琴体系, 在世界扬琴 音乐舞台有着举足轻重的位置。

其次, 作为中国的传统乐器, 又兼具中国民族化特点。从隋 唐时期就已经着重发展的国家日益昌盛, 往来于世界各地的通 商路线纵横交错, 为扬琴的传入提供了外在的社会条件。后来 在文化互相交流传播的过程中, 扬琴从早期的“洋琴”, 逐渐 发展为具有中国本土特色的“扬琴”, 同时因其形制的特点, 因此也叫“蝴蝶琴”。尤其在发展的过程中, 更多的运用在了 地方曲艺和地方性合奏中,足以体现出其特有的艺术魅力。

扬琴因为演奏技法的不同和发展的区域性特点,又分为了 东北扬琴、四川扬琴、广东扬琴和江南丝竹四大流派。在发展 的过程中, 随着各位扬琴大家的不断改进, 扬琴不仅仅在中国 传统曲艺的舞台上担任主要地位, 更是进一步的登上了世界独 奏舞台。

(二)《昭君怨》的作品背景与乐曲简介

乐曲《昭君怨》更多的是抒发了王昭君远嫁他乡,思念故 土的情感。在封建礼制的影响下, 同时受到家国情怀的熏陶和 匈奴族习俗的制约, 充分的展现除了昭君身不由己和面目苦涩 之情。全曲整体而言曲调唯美而忧愁, 情绪凄苦而伤感, 引子 段的三句长轮音仿佛感慨了自己命途多变的一生。而结尾处快板之后突然停顿, 更加深刻的表现出王昭君在经历一系列的风 雨之后,对自己人生的新感悟。

二、 扬琴曲《昭君怨》的版本比较

关于乐曲《昭君怨》在扬琴方面有多个版本,本文主要针 对桂习礼和李玲玲两位老师修订的版本进行对比性分析。本文 从音乐元素的角度进行分析, 重点比较乐曲两段内容之中的旋 法、节奏、和声以及调式调性等方面。乐曲的上半部分主要描 绘了王昭君对家乡故土的缅怀之情, 下半部分主要体现了昭君 面对现实的巾帼不让须眉的精神状态。

(一)节拍与速度分析

全曲的上下两部分,不仅是内容的变化,更是速度快慢的 变化。乐曲的主题部分为慢速, 四四拍, 在中国传统音乐中的 名称是“一板三眼”, 这种节奏型的音乐抒情性更加明显, 韵 律感更加显著。乐曲的高潮部分也是全曲的快板部分, 节奏为 四一拍,在戏曲音乐中表示为垛板或者飞板。

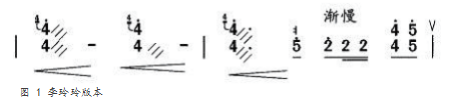

乐曲的两个版本中,桂习礼老师的第一小节为散板,表现 出了昭君对自己一生的叹息; 李玲玲老师的第一小节依然是保 持了 4/4 拍的节奏。在两个版本中,乐曲的引子处, 音乐以弱 起开始, 节奏为散板, 速度相对比较自由; 主题部分音乐均为 慢板, 乐曲速度较为舒缓, 演奏以八分音符为主, 体现了追忆 过往的状态; 第二部分是快板, 节奏型基本上比较规整, 多是 以全十六分音符以及前、后十六为主。全曲都没有太过复杂的 节奏, 整体节奏井然有序, 一目了然。在乐曲的两个版本中, 节拍与速度并没有什么大的区别。其中桂习礼老师独有的将其 中一部分作为行板的速度,使乐曲的层次感更为鲜明。

(二)调式调性和曲式分析

扬琴曲《昭君怨》这首作品是以中国民族六声调式为主。 李玲玲的《昭君怨》中此曲以 C 调记谱, 各段落音均为 G; 桂 习礼的《昭君怨》用 bB 调记谱, 各段落音均为 A, 所以都属 于 G 羽调式。

音阶排列如下:5 6 b7 1 2 3 4 5

在慢板部分, 桂习礼老师的《昭君怨》和李玲玲老师的《昭 君怨》整体都较为工整。在桂习礼老师的版本中, 全曲通过两小 节的音乐动机, 不断的使用模进和级进的手法, 最后以变奏的 形式发展音乐, 同时音乐中使用了较多的三度和四度音程, 在 不完全和谐的音程中推动旋律的变化, 增加音乐的律动感。其 中第一部分(1—11) 小节采用了“起、承、转、合”的结构, 使得整段主题对立且统一。在第二部分, (22—41) 小节, 运 用了主题旋律的材料, 同时通过音乐的扩充和加花变奏, 使得 乐曲在色彩上与主题形成了一定的对比。第三部分(43—55)小节,乐曲再现部分不仅在乐曲演奏技巧上有了变化, 更使音色开始变得明亮。在李玲玲老师的版本中,乐曲中多次的出现“b7”、“4”这两个音, 将音乐从简单的五声调式转向了七声音乐,音乐表达更加丰富。同时乐曲在开头与与结尾处遥相呼应。

在快板部分。桂习礼老师《昭君怨》,(55—148) 小节, 速度为慢起渐快, 全曲中感情最激动的部分,是全曲的华彩乐段。音型上,完全使用十六分音符,增强了乐曲的完整性。节拍上,由舒缓的旋律转向了急板。力度上,作为全曲的高潮部分,使用强拍的力度标记进行演奏。调式上,这一部分从头至尾都没有发生调式调性的改变,但运用到了主题的素材,然后对主题材料进行展开,并在乐段的最后进行了反复,同时进行

了加花变奏。李玲玲老师的《昭君怨》中,乐曲在行进中不断地进行模进和反复。音型上,从最初的小附点、后十六的节奏型,到音域翻高八度,再到最后的八度双音,加深主人公内心的表达,相较而言桂习礼老师版本的音响效果更为突出情感的表达。节拍上,也同样采用了急板结构的 1/4 拍。力度上, 更多强调的是乐句中的中音,同时强中有弱,既表达了对和亲事件的不满,也表达了作为古代女子柔弱无力反抗的状态。整体而言桂习礼老师的版本乐曲的调式音响效果更为低沉,凸显出昭君的怨。其次,在创作手法上,快板部分可以更加激起演奏者的热情。

(三)演奏技巧分析

《昭君怨》这首乐曲主要是表达的是王昭君在远嫁异国他乡之后的思念之情。乐曲整体通过左右手交替的单音和轮音进行乐曲的连贯和情感的倾述,其中蕴含的独特技巧也让我们通过乐曲感受到了不一样的昭君。

1. 相同的演奏技巧

在李玲玲老师和桂习礼老师版本的昭君怨中,共同使用了的演奏技巧有润饰加花、衬音、顿音以及泛音技巧。加花技巧是一个相对即兴的演奏手法。主要是在不改变音乐自身的旋律节奏下, 将演奏的单音进行装饰, 使音乐表李、桂两位老师更多的使用了辅助音来润饰加花技巧, 并且装 饰音和主音之间的关系多为二度、三度和八度的音程关系, 可 以使音乐更加具有层次感。

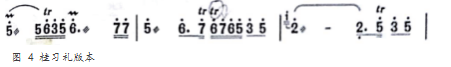

《昭君怨》最早流传于广东音乐中,因此衬音技巧是必不 可少。广东音乐中衬音主要是在第二个音上, 增加了音乐的跳 跃感, 凸显了乐曲的歌唱性。李玲玲老师沿用了这种方式, 如 图 3。在衬音上,桂习礼老师对此进行了一定的变化,将衬音 放在了第一音上, 这样增强了前一乐句的延续性, 让音乐的气 息更加绵长,更加突显昭君的“怨”,如图 4。

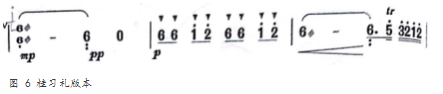

在扬琴上的顿音演奏是通过使用一只手敲击琴弦,另外一 只手快速按在琴弦的二分之一处得方式发出声响的。在乐曲中 演奏者不同的想法会体现在使用技巧的区别上。李玲玲老师主 要是重复前一小节的音符, 将顿音轻奏, 体现出昭君内心深处 的独语,如图 5。桂习礼老师通过对顿音所在音符进行反复, 体现了昭君内心的踌躇不安和摇摆不定,如图 6。

泛音技巧主要表现为声音的空灵感,这点两位老师并没有 什么差异性。如图 7、图 8

2. 独有的演奏技巧

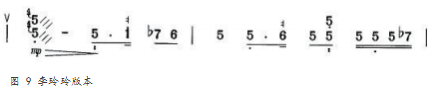

在李玲玲老师修订的《昭君怨》中,使用最多的是弹轮技 巧。弹轮演奏的效果分为带音头和不带音头两种, 主要是在琴 竹下击的过程中, 利用琴竹自身的弹性和惯性触碰琴弦所发出 的声响。这种演奏方式会使音乐在单音的效果中感受到如同轮 音的绵长,音乐更加连续富有歌唱性。如图 9。

桂习礼老师的版本中特色的演奏技巧有颤竹和揉弦。尽管李玲玲老师的版本中也有颤竹技巧的使用, 但音响效果却不尽相 同。“

”表示的含义是“

”, 而“

” 表 示 的 含 义 是“

”,在颤音的演奏过程中,会有一种波浪形的感觉。一方面, 体现了昭君在刚入宫之后对待新环境的 好奇和期待; 另一方面, 又有一种“一如宫门深似海”的矛盾 纠结之情。揉弦技巧是在敲击琴弦后, 对琴弦进行上下方向的 按压, 增加了音乐的韵味。如图 8 中, 通过轮音、揉弦和泛音 三种技巧的结合,使音乐富有一种朦胧的美感。

整体而言李玲玲老师版本的《昭君怨》更多的是体现的昭 君是大家闺秀所带有的涵养以及传统女性的柔弱内敛; 而桂习 礼老师版本的《昭君怨》体现了昭君对远边塞从最初的纠结、 彷徨到后来的坚定信念。

结语

本文通过对《昭君怨》这首乐曲两种不同版本的比较,结 合笔者实际的演奏心得, 通过演奏技巧的变化让更多的扬琴演 奏者更加全方位地把握到《昭君怨》的人物内心特点, 从而更 好的把握扬琴中的传统曲目。

参考文献 :

[1] 张明珠 . 从中国扬琴的音乐文化根基看扬琴艺术 [D]. 武 汉音乐学院 ,2006.

[2] 刘恋 . 琵琶曲《塞上曲》两种演奏版本比较研究 [D]. 中 国音乐学院 ,2010.

[3] 徐鹤芳 . 中国四大扬琴流派演奏技巧之比较研究 [D]. 哈 尔滨师范大学 ,2014.

[4] 陈文敏 . 扬琴曲《昭君怨》的演奏技法与艺术特征探析 [D]. 西安音乐学院 ,2015.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/34699.html

”表示的含义是“

”表示的含义是“  ”, 而“

”, 而“ ” 表 示 的 含 义 是“

” 表 示 的 含 义 是“ ”,在颤音的演奏过程中,会有一种波浪形的感觉。一方面, 体现了昭君在刚入宫之后对待新环境的 好奇和期待; 另一方面, 又有一种“一如宫门深似海”的矛盾 纠结之情。揉弦技巧是在敲击琴弦后, 对琴弦进行上下方向的 按压, 增加了音乐的韵味。如图 8 中, 通过轮音、揉弦和泛音 三种技巧的结合,使音乐富有一种朦胧的美感。

”,在颤音的演奏过程中,会有一种波浪形的感觉。一方面, 体现了昭君在刚入宫之后对待新环境的 好奇和期待; 另一方面, 又有一种“一如宫门深似海”的矛盾 纠结之情。揉弦技巧是在敲击琴弦后, 对琴弦进行上下方向的 按压, 增加了音乐的韵味。如图 8 中, 通过轮音、揉弦和泛音 三种技巧的结合,使音乐富有一种朦胧的美感。