SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》明确提出“工具性与人文性的统一,是语文课程的基本特点”。统编版高中语文教材的编写完善了以往二者倾其一的不足,采取“人文主题”和“学习任务群”双线并驱架构。在18个“学习任务群”之外,每册教材还单独设有“古诗词诵读”板块,笔者以《春江花月夜》教学为例,浅谈如何开展单篇精读下的“任务群”教学。

[关键词]统编版教材,高中语文,古诗词诵读,单篇精读,任务群

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》提出“语文学习任务群”要以任务为导向,以学习项目为载体,整合学习情境、内容、方法和资源,引导学生在运用语言的过程中提升语文素养。“学习任务群”要求教学体现整合意识,但并不意味着传统教学形式的过时,更不意味着单篇教学价值的丢失。面对相对深奥的文本,有些内容难以通过文本整合下的任务活动达成目标,这时就要探索单篇精读下的“任务群”教学路径。

《春江花月夜》是统编高中语文教材选择性必修上册“古诗词诵读”板块的第二篇诗歌。诗歌篇幅长,内容跨度大,在学生现有情感体验下难以理解诗歌,因此笔者积极尝试搭建单篇精读下的“任务群”学习活动。以核心意象“月”作为切入点,从情感品析和技巧把握两个维度生成教学,将任务化繁为简,开展学习活动。

一、立足课标,开展教学解读

文本解读一般指读者以自己的实际经历走进文本,在多重对话中理解文本的过程。教师要通过多种途径对教学材料进行整体而深入的解读,不断做“加法”,在此基础上将已完成的文本解读立足课标、学情等做“减法”,形成教学解读。语文课程因其自身特殊性,教学效果与教师的文本解读能力密不可分。

《春江花月夜》是唐代诗人张若虚的代表作,其融景物美、哲理美、情感美于一体,被晚清经学家王闿运评价为“孤篇横绝,竟为大家”。此类经典作品有丰富的解读,如何选择并形成教学解读是对教师的考验。诗歌总计36句,提到“月”15次,对此可将意象“月”作为教学切入点。借助核心意象的不同内涵可将诗歌分成三层,即写景、说理、抒情。笔者从诗歌结构安排入手,重点赏析说理的意义与作用,探究核心问题:作者为什么写“月”的永恒?如果仅为了传达时间、生命的永恒,为何诗歌没有结尾。对此笔者将“不知江月待何人,但见长江送流水”作为教学核心句串联全诗,思考永恒不变的“江月”究竟在等待什么?帮助学生真正理解诗歌景、理、情相融合的特点。

诗歌前8句借助多种意象描绘了春江花月夜的绮丽景色,而多重意象逐渐在作者视野中消失,当目之所及仅剩一轮孤月时引入思考,得出“永恒”之理。接着以“一片白云去悠悠,青枫浦上不胜愁”进行过渡,描写视角自上而下,描写内容由月入人,重点刻画了“游子”“思妇”两类形象,但他们对“月”却并非欣喜,有点“恼月”,如“玉户帘中卷不去”,压在心底的思念拂不去;甚至有点“怨月”,怨恨月光太盛,致使“鸿雁长飞光不度”,最后相思难诉,只能将思念藏回心底,“斜月沉沉藏海雾”。所以诗中的“月”带给离人的不是抒怀和慰藉,而是加深了相思的愁绪,这种相思时时而发,事事而发,不因月升月落的时间更替而改变,也可以说是一种永恒。此外“不知江月待何人”,那永恒的江月既在局外又在局中,等待着一批又一批相思之人的到来。因此诗歌借“月”的永恒阐释生命的永恒,这里的生命主要指“人”的生命,而有人的地方就有“情”,在诗中,这种情即为“相思”。诗歌从哲思入情,不仅借“月”诉相思,更是借“月”的永恒传达相思的永恒。

基于上述解读的教学目标为:1.积累并掌握意象“月”的内涵。2.借“月”的不同内涵分析诗歌层次,明晰景、理、情的融合。3.品味诗歌意境,体会相思之情的绵长与浓厚。笔者采取支架式教学策略,以课时核心任务驱动教学,将诗词诵读贯穿其中,在单篇教学中落实“任务群”要求,彰显核心主题。

二、聚散为整,生成教学活动

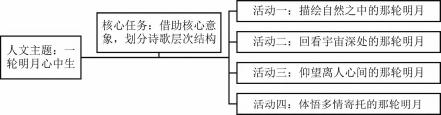

课标首次提出语文学科核心素养,教师在教学中要注意其培养与落实。笔者把确定核心意象作为学前练习,引导学生从出现频次上锁定核心意象“月”,提升语言建构与运用能力,并以此生成课时核心主题与任务,设置四项活动,其结构关系见图1

活动一:描绘自然之中的那轮明月

活动简述:教师朗读前8句,学生思考这一轮明月是贴着海潮还是半悬空中?在学生意识其是贴着海潮出生后,点拨易错字“生”。学生继续思考,此时“月”以什么身份出现,构成了什么景色?自主探究后学生能够理解“月”作为自然景象出现在作者视野,构成了夜晚的春江花月图。

设计意图:明确“月”作为自然景象在描绘美景中的作用,对春江花月夜的绮丽景色形成初步印象,感知夜晚“春江花月”的美。

活动二:回看宇宙深处的那轮明月

活动简述:全体女生诵读“江天一色……望相似”6句,学生思考此时“月”最大的特点是什么?当学生从“望相似”说到“不变”再说到“永恒”时已经意识到意象“月”在表达哲思时的象征意义了。教师追问,除了“月”是永恒的,还有什么是永恒的?学生再次回到文本后意识到时间、生命的永恒。教师再次追问,作者写这些永恒的目的是什么?如果是借“月”阐发对宇宙、人生的哲思,为何诗歌不在此处结尾,反而后面还有22句,有学生提出是为了抒情,教师反问,那为何不能直接抒情,而要“多此一举”?这时学生已经跳出“月”在简单说理的思维,不由自主探究说理内涵,教师引导学生学会跳转思维,试着从后往前分析。

设计意图:通过连环追问,一是明确作者以“月”写理,对宇宙、人生进行思考,确定关键词“永恒”;二是激发求知欲,为真正体会诗歌“景、理、情”的融合打好铺垫;三是转变学习思维,学会回看诗歌,逐步提升思维能力。

活动三:仰望离人心间的那轮明月

活动简述:采取男女分组对话式诵读,从“白云一片去悠悠”到“落月摇情满江树”中,学生能够意识到出现的两组人物形象,在此基础上思考“月”有何意义?学生迅速意识到借“月”传达相思之情。教师追问,相思之情有得到消解吗?从最后一句意识到并未消解,教师进而追问,那他们(离人)对待“月”的态度如何?引导学生重点赏析“玉户帘中卷不去”“鸿雁长飞光不度”“斜月沉沉藏海雾”三句,从“恼月”到“怨月”,体会月光越盛,相思越沉,到最后仍无计可消除,感受相思情的绵长与浓厚。

设计意图:赏析重点语句,明确“月”代指相思的象征意义,体会诗歌蕴含的真挚的相思情。前三个活动主要引导学生在诗歌赏析中获得审美体验,提升审美鉴赏与创造的能力。

活动四:体悟多情寄托下的那轮明月

活动简述:学生对本诗中“月”的内涵有了清晰认知后,教师发出疑问,36句都讲完了吗?学生反馈还差一句“不知江月待何人,但见长江送流水”,结合全诗思考“月”在等待什么?引导学生从诗中的“游子、思妇”概括到“相思之人”。基于此,师生共同解决之前留下的问题:为什么写“月”的永恒?理解诗歌从哲思入情,不仅借“月”诉相思,更想借“月”的永恒传达相思的永恒。

设计意图:抓住核心诗句,在探究活动中提升思维水平,领悟诗歌如何真正实现景、理、情的融合。

课堂小结:月升月落间,景、理、情交织交融,传达了永恒的相思。时至今日,无须借月诉相思,不用依靠鸿雁、鱼龙传信,但科技改变的是倾诉相思的途径与方式,而未曾磨灭真挚的相思情。

设计意图:结合学生已有的知识体验,体会跨越时间、空间的相思情,加深对相思文化的理解,落实文化传承与理解的核心素养。

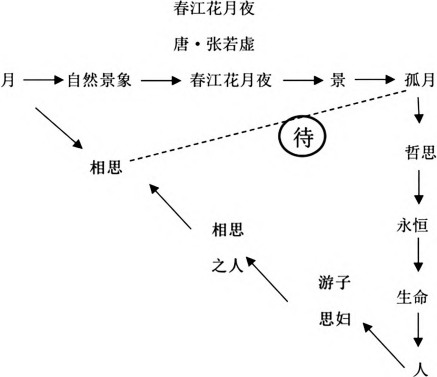

板书设计:板书是教学生成最直观的体现,体现了教学活动的整体思路。笔者以“三角形”为基础框架,景、理、情三层内涵各为一条边,从“月”作为自然景象出发,到“月”象征相思结尾,最后借三角形的稳定性传达相思的永恒性。具体如图2

三、实践反思,拓宽教学视野

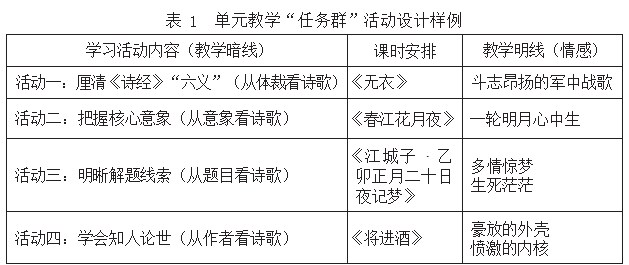

古诗词教学历来是语文教学的重中之重,教师要打破“多胞胎”式的教学模式,将分析情感、把握主旨、探究手法作为惯用“套路”,尽力挖掘单篇诗词的独到之处。“古诗词诵读”板块选取的诗歌都是经过历史淬炼的经典之作,如果只停留在机械背诵上,浪费了教学资源。虽然这一部分不像其他18个“学习任务群”有人文主题和实施要求,但这不意味着开展单元视域下的“古诗词诵读”教学没有可上述教学路径是笔者在开展单篇精读下的“任务群”教学实施后的反思设想,尚不成熟,但教学正是不断“生成、反思、再生成”的过程。“守正创新”是温瑞敏先生提出的使用统编版语文教材应持有的态度,在新课标指导下,教师应积极做出改变,从尝试开展单篇精读下的“任务群”教学到大单元教学、专题教学,不断提升自身素养,顺应时代要求。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部制订.普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020.

[2]王本华.任务·活动·情境—统编高中语文教材设计的三个支点[J].语文建设,2019(21):5.

[3]汤静.抓住意象教学古诗—以《春江花月夜》为例[J].语文建设,2019(21):21-23.

[4]戴建伟.《春江花月夜》说课案例[J].语文教学之友,2018,37(12):42-53.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/70821.html