SCI论文(www.lunwensci.com)

摘 要: 说理教学是一种具有启发性的教学手段,不仅可以调动学生的学习主动性,还可以使学生经历数学问题 解决过程,实现“基于理解的学习”。问题解决是数学课程的总目标之一,是学生获得良好发展的必由之路。说 理课堂教学能为数学问题解决提供助力。因此, 教师可以以问题解决为核心, 建构说理课堂, 助力学生在“说”的 过程中解决问题,使学生知其然知其所以然,同时发展数学学科核心素养。文章将以“探索活动:平行四边形的 面积”教学为例,论述基于问题解决的小学数学说理课堂的建构策略。

关键词: 小学数学,问题解决,说理课堂,建构策略

尽管问题解决能力培养早已进入数学教育领域, 但 其仍处于“两难”困境——教师难教,学生难学。造 成此困境的原因之一是教师忽视了引导学生经历发现、 提出、分析、解决问题的完整思维过程。众所周知, 思 维是学生解决问题的保障,而语言是思维的工具。数 学说理是指学生在数学情境中利用数学语言工具(符 号语言、图形语言、文字语言)说思路、说方法、说 思想、说应用的活动 [1]。在此活动中, 学生会借助“分 析—整理—表达”这一形式, 展现思维。 一般情况下, 说理的条理性可以反映出思维的逻辑性,说理的准确 性可以反映出思维的清晰性。在问题解决教学中,教 师引导学生说理, 可以精准地了解学生思维的逻辑性、 清晰性, 由此发现问题, 及时且有针对性地进行引导。 在教师的引导下,学生可以弥补思维能力的不足,充 分发挥思维作用, 发现、提出、分析、解决问题, 实现“基 于理解的学习”,同时提升思维水平,增强问题解决能 力。基于此,小学数学教师可以立足数学问题解决教 学,着力建构说理课堂。本文以“探索活动:平行四 边形的面积”教学为例,尝试探究建构说理课堂的策略。

一、创设问题情境,提供说理条件

问题情境既是问题解决教学的起点,又是学生进 行数学说理的起点 [2]。有效的问题情境既可以激发学 生的问题解决兴趣,又可以使学生获得良好的说理条 件,做好说理的准备。所谓“问题情境”是指教师依据教学需要,有目的地创设相应的场景,提出有关问 题,使学生质疑问难的教学活动。在建构说理课堂时, 教 师要先创设问题情境。

在讲授“探索活动:平行四边形的面积”这节课 之前,学生已经学习了平行四边形的相关内容,对此 建构了一定的认知。学生之前还学习了长方形、正方 形的面积内容,积累了学习经验。在现实生活中,计 算平行四边形面积的问题不胜枚举。于是,教师联 系学生数学学习所得和现实生活,先引导学生思考问 题:“关于平行四边形,你知道些什么?”学生调动知 识储备,介绍自己所知的平行四边形的不同内容,如 概念、特点等。然后,教师在电子白板上展示本校种 植园图片。学生观看图片,发现了一块长方形菜地和 一块平行四边形菜地。基于图片内容,教师提问:“哪 一块菜地更大?如何比较?”学生开放思维,迁移已有 认知,确定比较方法,并进行说理。有学生提道:“要 想比较两块菜地的大小,需要计算出它们的面积。我 们之前学过长方形的面积计算公式,测量长方形菜地 的长和宽,根据此公式,用‘长 × 宽’可以得出其面 积。”其他学生认真倾听,自发地提出疑问:“那么平 行四边形的面积公式是什么?”面对此问题,学生自然 明晰本节课的教学要点——探索平行四边形的面积公 式。然后,学生可以以此为中心,集中精力解决相关 问题,伴随说理,逐步掌握平行四边形的面积公式。

同时, 大部分学生通过体验问题情境, 活跃了思维, 同 时也为在说理中解决问题奠定了坚实的基础。

二、嵌入核心问题,驱动学生说理

(一)紧扣知识点,嵌入核心问题

知识点是指有联系的新旧知识。问题解决教学的 目的之一是使学生融会贯通新旧知识,建构知识体系[3]。 尤其是在已有数学认知的支撑下, 学生会发散思维, 探 寻问题解决思路或方法,进行说理。因此,教师可以 紧扣新旧知识联系,提出核心问题,帮助学生说理。

例如,在学习长方形、正方形的面积时,大部分 学生了解了二者面积分别与边长的关系, 储备了经验。 于是,教师立足学生的已有认知,提出问题:“平行四 边形的面积和什么有关系?为什么?”在问题的推动 下,学生积极思维,联想已学内容,提出不同猜测。 有的学生提道:“长方形是特殊的平行四边形,长方形 的面积公式是‘长 × 宽’,所以我猜测平行四边形的 面积公式是‘邻边 × 邻边’。”其他学生在听后提出不 同的猜想,如“平行四边形的面积公式应该是‘底 × 高’。 平行四边形的高可能和长方形的宽一样,底可能和长 方形的长一样”。面对不同的猜想,大部分学生会产生 探究兴趣。甚至,有的学生主动发问:“到底哪种猜想 是正确的?要如何验证猜想?”面对如此问题,学生发 散思维, 回顾长方形、正方形的面积公式学习过程, 总 结、提出方法,如数格子法、转化法。

在问题解决过程中,学生不断迁移已有认知,提 出个性看法,进行说理,获取了问题解决方法,进而 顺利解决问题。同时,在整个过程中,学生顺其自然 地意识到不同知识点间的联系,在建构知识体系的同 时锻炼了逻辑思维能力、语言表达能力等。

(二)紧扣混淆点,嵌入核心问题

在说理课堂上,教师可以迁移教学经验,确定知 识混淆点,设计、提出核心问题,使学生说理,解决 问题。

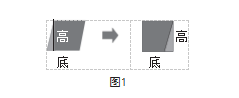

例如,大部分学生经过不断说理,确定要将平行 四边形转化为长方形,探究平行四边形的面积公式。 于是, 教师组织操作活动。在活动中, 学生发散思维, 联想到不同的转化方法,认真操作、观察,进行有所 发现。在操作结束后,学生毛遂自荐,轮流展现操作 成果,如图 1 所示。

学生进行说理:“在一个平行四边形内,由一个钝 角引出该平行四边形的一条高, 并沿着它进行剪切, 得 到一个直角三角形。将这个直角三角形放在平行四边 形的另一条斜边处,得到一个长方形。”其他学生边看 边听,了解切割、拼凑方法,丰富已有认知。

在学生展示后,教师在电子白板上呈现不同的切 割、拼凑成果,引导学生尝试推导平行四边形的面积 公式。有的学生不加思索地表述道:“平行四边形可以 转化为长方形,它们的面积相等。这说明长方形和平 行四边形的面积公式一样。”该学生的如此“发现”实 际上是混淆了知识点。针对此情况,教师可以引导他 们观察,并思考:“所有的切割、拼凑方法有什么共同 之处?平行四边形和长方形哪些部分是相等的?”

在问题的驱动下,学生边观察边思考,发现平行 四边形和长方形之间的关系,认真说理。有的学生提 道:“我们在切割平行四边形时,无论使用什么样的方 法,最终都要延着一条高。这个高正是重新拼凑的长 方形的宽。而平行四边形的底和长方形的长相等。根 据长方形的面积公式,我们可以得出平行四边形的面 积公式,即‘底 × 高’。”如此说理是学生良好思维的 表现。教师可以给予赞赏,并进行总结。

学生在体验操作活动的过程中,思维始终保持积 极的状态, 踊跃说理, 展现思维过程, 做到知其然, 知 其所以然,切实理解数学知识。同时,学生因此锻炼 了逻辑思维能力、数学观察能力、归纳总结能力等。

(三)紧扣增长点,嵌入核心问题

数学知识增长点是指数学思想。数学思想是学生 探究、解决数学问题的支撑。在数学思想的助力下, 学 生会发现不同知识点之间的联系,建构知识体系,发 展逻辑思维能力。基于此,教师可以依据学生的学习 情况,把握不同知识点之间的联系,设计、提出核心 问题,驱动学生思考、说理,解决问题。

在将平行四边形转化为长方形的过程中,图形有 变化之处,也有不变之处。探寻变与不变的过程正是 学生进行类比推理的过程。在此过程中,学生会体验 到类比思想。于是,教师向学生提出问题:“在切割、 拼凑后,所得到的图形什么变了,什么没有变?”学生 观察电子白板上的内容,认真比较。同时,他们主动 和小组成员合作,继而各组共享的操作成果,获取丰 富的材料,认真观察,得出结论。之后,学生进行说 理,如“在将平行四边形转化为长方形后,面积没有 发生变化,底长没有发生变化,但是平行四边形的高 变成了长方形的宽”。基于此,学生推导出平行四边形的面积公式。

立足于此, 教师向学生发问:“在课堂教学伊始, 我 们曾提出这样的猜想:平行四边形的面积 = 邻边 × 邻 边。为什么这个猜想是错误的?”在问题的驱动下,学 生发散思维, 在脑海中想象拉动平行四边形的画面, 认 真对比所获得的不同平行四边形,得出结论,认真说 理,如“假设平行四边形的面积公式是‘邻边 × 邻 边’。在随意拉动平行四边形的一对对角,使之发生形 变时,尽管邻边的长度都没有发生变化,但其面积发 生了变化。这说明我们之前的猜想是错误的。”教师肯 定学生的说法,并追问:“要想计算平行四边形的面 积,我们需要知道什么?”学生回想平行四边形的面积 公式,很容易联想到底和高。教师趁机发问:“是平行 四边形中的随意一条底和高吗?”学生就此设想不同 的平行四边形,联想不同底和高,做出判断,并主动 说理:“平行四边形面积公式的底和高必须是对应的底 和高。如果不是对应的底和高,就无法通过切割和拼 凑得到一个长方形。”

在这样的问题解决过程中,学生不断地迁移已有 认知,做出判断,得出结论,并认真说理,进一步深 化了课堂认知。同时,学生因此掌握了类比思想、转 化思想,提升了逻辑推理能力。

三、开展随堂练习,助力学生说理

随堂练习是学生解决问题的活动。在此活动中, 学 生可以做到学以致用,既加深对所学知识的理解,又 获取问题解决方法,锻炼问题解决能力。但是,有部 分学生受到多种因素的影响,会遇到诸多问题。说理 是学生暴露学习问题的途径。教师可以在学生完成随 堂练习后,组织说理活动,了解学生的学习情况,发 现学生在学习过程中的问题,耐心指导学生,增强学 生的学习效果。

在学生探究出平行四边形的面积公式后,教师可 依据他们的认知水平差异,设计难度不同的随堂练习 题,如下所示:

(1)一个停车位是平行四边形,其底长为 4 m, 对应高是 2.5 m。请问这个停车位的面积是多少?

(2)有一个底长为 4 m、高为 3 m 的平行四边形 木板。

①这个平行四边形木板的面积是多少?

②你能在纸上画出多少个与其面积一样的平行四 边形?为什么?

(3)思考:面积相等的平行四边形一定是等底等 高的吗?为什么?

学生根据自身认知水平,主动选择不同难度的练 习题,迁移课堂认知,积极思维,分析问题条件,理 清解题思路和方法,顺利解决问题。

之后,教师组织讲评活动。在活动中,学生代表 化身为“小老师”,结合问题解决过程进行说理。例 如, 有“小老师”提道:“平行四边形的面积公式是‘底 × 高’,根据问题中给出的底和对应高的长度,可以直 接套用公式, 列出算式‘4×2.5’,得出 10 平方米。”教 师赞赏该学生的良好表现,另择学生讲述其他问题的 解题思路。一个“小老师”在解决问题(2)时,无法 说明第二个小题的原因。于是,教师选择其他“小老 师”作答。同时, 教师进行总结:“只要等底、等高, 平 行四边形的面积就相等。”

如此一来,学生进一步深化了数学认知,活跃了 思维,锻炼了问题解决能力。

四、结束语

总而言之,将说理贯穿于数学问题解决过程的始 终,便于学生发现、分析、解决问题,形成深刻的数 学认知,同时发展数学思维能力、语言表达能力、问 题解决能力等,实现数学学习提质增效。鉴于此,小 学数学教师可以以数学问题解决教学为核心,以创设 问题情境、嵌入核心问题、开展随堂练习为立足点, 使 用适宜的策略, 建构说理课堂, 助力学生发挥自主性, 踊 跃说理, 理清问题解决思路、方法, 切实解决问题, 扎 实掌握数学知识,发展多样能力。

参考文献

[1] 雷宝招.思维可“说” 分析有“理”:建构小学数学 说理课堂的策略[J].基础教育论坛,2023(3):30-32.

[2] 陈巧清.构建“说理”课堂 落实深度学习:小学数 学课堂教学策略研究[J].教师,2023(4):45-47.

[3] 许佰强.核心素养导向下构建小学数学说理课堂的 路径[J].亚太教育,2022(19):55-58.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/69382.html