SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:文章使用扎根理论方法,以高职旅游管理大类专业为例,对教学感知视域下职业教育混合式“金课”建设进行深入研究,从决策与开发、实施与营造、评价与反馈三大课程板块出发,构建了教学感知视域下职业教育混合式“金课”建设模型,进而提出了教学感知视域下职业教育混合式“金课”建设的具体建议。

关键词:混合式“金课”;教学感知;职业教育

新一轮科技革命促进了职业教育的智慧化、信息化转型,而课程作为人才培养的核心要素[1],也是目前职业教育改革的痛点和短板。“金课”建设就是针对课程实施过程中“水课泛滥”现象而提出的,是对教育新阶段、新发展诉求的回应。“金课”一般包含线下“金课”、线上“金课”、线上线下混合式“金课”(以下简称“混合式‘金课’”)、虚拟仿真“金课”和社会实践“金课”五种类型[2]。其中,随着科技革命背景下“智慧职教”的发展,混合式“金课”作为线上线下教学的有效组合方式,已经在职业教育中逐渐得到认同并实践,显示出巨大的发展潜力。

混合式“金课”是混合式教学和“金课”概念的有机结合。“金课”是指含金量高的课程。无论是在教育行政部门的文件、学者的分析中,还是在具体的教学实践中,“金课”都是一种程度化、理想化的标准,是以学生为中心的高水平课程。“金课”之“金”,本质在于促使学生学习之“深”和学业之“成”[3]。基于此,混合式“金课”可理解为“高质量的线上+线下混合式课程”。在对课程建设的具体分析过程中,澳大利亚学者普罗瑟提出不应从客观教学也就是教师视角下的教学审视课程建设,因为这类审视往往是教师主观臆断的结果[4]。对于是否是混合式“金课”、混合式“金课”应该怎样开展等一系列问题,作为受众的学生最有发言权,因此应该从教学感知的视域去判断和审视。教学感知是客观教学在学生心中的“建构物”,是学生对教学过程、教学内容、教学质量等的感受和评价[5],体现出以学生为中心的特点。基于此,本文拟对教学感知视域下职业教育混合式“金课”建设加以研究,即在科技革命背景下,从职业教育理念出发,使用扎根理论方法,结合混合式“金课”特点,聚焦学生的感知,关注学习行为的回归,指向课程的质量,构建教学感知视域下职业教育混合式“金课”建设模型,并提出相应建议,以促进混合式“金课”建设,进而助力职业教育的转型发展。

一、研究设计

扎根理论作为一种质性研究方法,是提出问题、进行比较、建立分类、梳理联系和发现理论的过程[6],可以有效地避免经验性、预设性观点对研究结论的“程式化”规限。本研究关注对学生教学感知细致、持久、深入的主观感受和体验程度的精细化分析,并力图在此基础上构建混合式“金课”的教学感知体系和建设发展模型。即本研究属于探索式研究的范畴,偏重对课程特征、属性的质性研究,故适合采用扎根理论的质性研究方法。

鉴于研究问题涉及学生如何感知和评价混合式“金课”的开展,且丰富的访谈资料有利于强化研究的科学性,因此本研究采用访谈式方法进行资料收集,从学生个体视角审视课程开展,经过归纳、整合、去噪、筛选,得到具有普适性的群体感知结论。在访谈提纲的设计上,主要借鉴了课程评价专家拉姆斯顿开发的课程体验问卷(CEQ问卷)。CEQ问卷对学生的5类教学感知维度予以重点关注,分别是优质讲授的水平、清晰的目标和标准、适当的评价、适当的工作负荷、强调学习自主性,每一维度均包含若干具体指标。同时,还结合国内职业教育和混合式“金课”的特点,对CEQ问卷进行修正,最终形成的半结构化访谈提纲包含30个基本问题,如“你认为混合式‘金课’的课程目标设定应该具备什么特点?你对混合式‘金课’线上教学内容有什么样的期待?”等,且尽量使用学生可以接受的语言设计问题,并兼顾对学生过往上课体验的追忆和学生理想状态中混合式“金课”特点的合理想象。

在调研专业的选择上,本研究以高职旅游管理大类专业为例。由于旅游管理大类专业门类齐全,既涉及操作技能要求较高的导游、烹调工艺与营养等专业,又涉及管理策划能力要求较高的研学旅行管理与服务、会展策划与管理等专业,需求多元,综合性较强,且由于旅游活动和旅游资源具有空间的异域特征[7],因此混合式“金课”在此专业领域开展得较为普遍和成熟。笔者以旅游管理大类专业15名学生作为访谈对象,开展深度访谈。

二、研究过程

(一)开放编码:明确概念和范畴

开放编码阶段需以客观、包容的开放性态度输入原始信息,通过对文本的拆分、整合和理解,界定概念和发现范畴[8],从而对访谈数据进行初步的清洗和梳理。本研究按照扎根理论方法运用要求,在此阶段通过三个步骤进行开放编码。

1.整理标签。首先进行现象摘要,对原始文本进行逐段、逐句整理,根据混合式“金课”建设感知的研究范畴,提取相关语句,建立自由节点,将其分解为独立的信息单元,并贴上信息标签。对贴标语句进行整理,删除语意高度相似的单元,共得到有效语句62条,如“我能够通过学习了解到企业的相关信息”“我可以没有卡顿地使用线上讨论模块”“小组间的PK使我感到兴奋”等。

2.发展概念。标签语句语义含量大,有效信息杂糅,因此需要从资料中发现和提炼概念类属,对类属进行命名,确定属性和维度。经过分析、归纳、抽象,形成了影响或体现混合式“金课”的关键性信息,通过将通俗性表达转化为精炼式表述,从而发展出43个初始概念,如“注重实践性学习”就是从“教师在课堂上经常会组织我们开展技能实操锻炼”等标签语句中抽象所得。

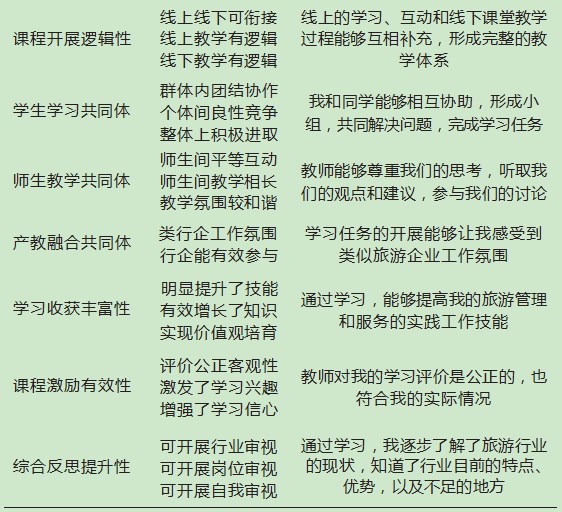

3.提炼范畴。对初始概念间的关系进行分析和筛选,并结合教学感知,以某一概念为中心,相关概念向其聚拢,根据因果关系、语义关系、情境关系等原则建立概念集丛,形成16个初始范畴。此阶段通过开放性编码,并结合文献分析,将资料记录加以逐级“缩编”,形成初始范畴。初始范畴与概念间的关系如表1所示,由于篇幅所限,每个范畴均选择首条概念,并列出相应的一条代表性标签语句。

(二)主轴编码:提炼主范畴

主轴编码研究的过程就是用最简洁的表述体现出与研究主题最相关的范畴,并根据内在逻辑关系,将初始范畴归入不同主范畴类型。本研究的主题是“职业教育混合式‘金课’的建设”,以此为中心,经过关系分析和反复比较后,找到16个初始范畴之间的关系和逻辑顺序,将其归纳为5个主范畴。其中,“教学目标”主范畴包含自学目标适宜性、课堂目标适宜性、总体目标一致性,均与混合式“金课”各阶段教学目标的设计和表述有关;“教学内容”主范畴包含自学内容品质性、课堂内容品质性、学习内容互补性,与教学内容的构成和表现形式相关;“教学过程”主范畴包含学习平台科技性、学习工具有效性、教学方法科学性、课程开展逻辑性,与教学开展的流程、手段、使用的信息化教学工具有关;“教学情境”主范畴包含学生学习共同体、师生教学共同体、产教融合共同体,与生生关系、师生关系、产教关系的营造,以及课堂氛围有关;“教学效能”主范畴包含学习收获丰富性、课程激励有效性、综合反思提升性,与教学评价、反馈及学生自我认知有关。

(三)选择编码:甄别核心类属

选择编码就是在所有主范畴中经过系统分析,选择起到提纲挈领作用的核心类属,把所有其他的范畴类属串成整体,将多数的研究结果囊括在比较宽泛的理论范围之内。本研究主范畴之间的逻辑关系较为明晰,结合研究的主题,可使用“混合式‘金课’教学感知”统领其他主范畴,因此可将其定义为核心类属。将核心类属放回到原始资料中进行验证,发现主要语义也指向这一类属,可见甄别的正确性。

(四)架构故事线:串联类属脉络

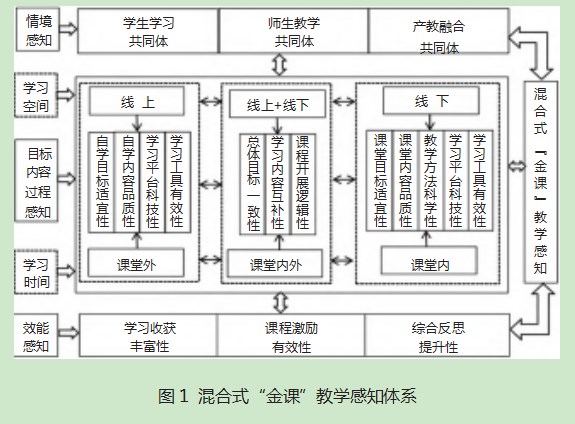

按照扎根理论,以核心类属为中心,可系统、有机地串联主范畴,形成故事线,以说明研究的主要脉络。本研究的故事线以时间、空间两条线索串联起学生的学习目标、学习内容、学习过程感知,同时将情境感知融汇于整个学习过程,最终达成学习效能的感知,形成混合式“金课”的整体教学感知体系,如图1所示。

据上所述,从学习空间的角度而言,混合式“金课”单纯的线上学习通常在课堂外,以自学的形式开展。因此,自学目标适宜性、自学内容品质性、学习平台科技性、学习工具有效性四个初始范畴就是对自学形式、自学内容的感知维度。混合式“金课”的线下学习通常在课堂内发生,以教学形式开展。因此,课堂目标适宜性、课堂内容品质性两个初始范畴体现了课堂教学的具体要求和教学内容感知。教学方法这一范畴侧重于教师的优质讲授、学习实操活动的开展等。同时,学习平台、学习工具在混合式“金课”的线下课堂教学中使用频率也很高,而采用信息化手段辅助现场教学,正是混合式“金课”与传统课堂教学的显著区别之一。另外,混合式“金课”还强调线上线下、课堂内外学习的相关性、连续性,因此总体目标一致性、学习内容互补性、课程开展逻辑性三个初始范畴属于不同学习空间、学习时间维度的交叉性感知。

情境感知涉及学生学习共同体、师生教学共同体、产教融合共同体三个范畴,要营造和谐、融洽的氛围,需建立学生、教师、行企这三个职业教育课程教学主要相关者间的良好关系。这种氛围的营造和关系的建立不仅体现在线下课堂教学中,也渗透在线上自学环节中,从而共同提升学生对课程品质的感知判断。效能感知涉及的初始范畴体现了知识的丰富、技能的强化、价值观的发展;学生学习意识和行为的有效激励;对自我、对将从事的岗位和行企的反思等,是混合式“金课”不同学习空间、学习时间中学习活动开展的综合性教学效果的体现。

三、研究结论

根据混合式“金课”教学感知体系的分析,可以架构教学感知视域下职业教育混合式“金课”建设模型,如图2所示。即混合式“金课”建设从课程实施的角度出发,包括决策与开发、实施与营造、评价与反馈三个彼此衔接、相互影响的板块。

决策与开发是混合式“金课”开展的基础。教学目标的制定决定了课程的总体走向和线上、线下教学环节各自需达成的要求,对后续的各教学环节起到了统领性的作用,是课程开展最重要的决策。教学内容则是促使教学对象达成教学目标的支撑性材料,不同于其他的教学方式,混合式“金课”教学内容的主要载体不仅是教材,还包括线上学习资源的架构。相较于相对稳定的教材而言,线上学习资源的创作、组织、编排更具设计开发的特质,取决于职业教育教师个体和教学团队的水平。

实施与营造是混合式“金课”开展的保障。教学过程即教学行为的实施过程,教师要有效引入信息化工具和手段,以融通线上、线下学习空间,串联教学、自学学习时间,避免混合式“金课”教学出现线上线下“两张皮”、教学自学相分离的情况。教学情境“三个共同体”的营造要求教学过程既契合翻转课堂的理念,体现出学生个体的主动性和学生群体间的互促性,又能够发挥教师的引领性,使其成为学习的指导者、促进者,同时还要突显行企的参与性,让行企成为学生学习的协助者。

评价与反馈是混合式“金课”开展的检验。混合式“金课”作为一种“金课”类型,在此环节需要对学生的学习效能作出客观、公允的评价;增强学生学习信心,激发学生学习兴趣;促使学生对行企特点和自我水平进行正确定位。混合式“金课”评价既要关注学生客观技能与知识掌握的实际水平,也要关注学生主观的获得感,而学习过程中和课程开展后学生的“充实”与“满足”是检验“金课”的重要标准之一。

四、发展建议

结合教学感知视域下职业教育混合式“金课”建设模型的构建,可以从教学团队建设、教学活动开展、信息技术手段运用三个方面提出混合式“金课”优化发展的具体建议。

(一)建设高水平混编教学团队

相较于传统课程而言,职业教育混合式“金课”的教学模块更多元、教学内容更丰富、教学方式更多样,因此更需要建设高水平混编教学团队,形成教学合力。混合式“金课”教学团队的成员构成应该具有“混编性”,除了具有“数据意识及对信息化教学资源的处理、加工和运用能力”[9]的专业教师,还需要行企管理与实践人员及信息化教学技术人员的参与。这是因为行企人员可以聚焦行企需求,引入行企经验;信息化技术人员可以深度介入教学平台的构建、学习工具的选取、虚拟现实场景的构建等环节。同时,视情况还需要引入教学管理人员、实验员等,组建针对某一课程问题的临时性教学团队,实施各种素质、能力提升策略,打造一支高水平的师资队伍[10]。混编团队中,专业课程授课教师应作为团队核心发挥主导性作用,全局掌控课程开展的环节、步骤与节奏,有效甄别、融合团队其他成员的观点、技术、资源,以“课程目标的达成度”为中心,通过行企成员的参与,提升课程的“社会需求适应度”,通过信息化教学师资的辅助,提升课程的“技术条件支撑度”,并聚焦“学生学习的有效度和满意度”,促进学生教学感知的优化。

(二)统筹安排教学活动开展

职业教育混合式“金课”在教学空间、教学时间、教学内容属性上都具有混合性的特点,因此更需要有科学的统筹安排。其一,统筹教学目标与内容。要从学生的共同特征、已有知识的储备等方面考虑,使得教学目标的设计契合学生的知识技能基础、信息运用基础、接受能力基础。在课程内容与资源开发上,要统筹好自建资源、引用资源和课程教材等既定资源之间的关系,既需要根据课程和教学对象特点,对课程资源进行重组、整合等二次开发,甚至是撰写、拍摄、剪辑等原创性建设,也不能完全脱离教材等规范性内容的束缚,进行随意的主观臆断。其二,统筹教学逻辑关系。混合式“金课”需要依循完整自洽的教学逻辑展开,这一教学逻辑无论是基于专业(学科)内容的条理性,还是教师对某一学习任务完成环节与步骤的重构,都需要教师在课程开展之初引导学生了解并认同,还要在课程开展中进行提示。这是因为教学感知的主体是学生,只有学生认同和理解了教学逻辑,才能在不同学习空间、时间和不同属性学习内容的交替变化中避免自身出现学习逻辑的混乱与迷茫。其三,统筹教学主体间的关系。混合式“金课”具有后现代主义的“主体间性”特点,学生、教师、行企人员借助信息化手段在课前、课中和课后都能够打破空间局限,在同一个教学场域中得以共现。因此,需要统筹教学主体间的关系,既鼓励不同主体共同发挥教学作用,又要避免多元主体失调,产生教学方向的失控和教学目标的偏离。

(三)合理运用信息技术手段

职业教育混合式“金课”的开展要敢于和善于运用信息技术,同时也要避免“炫技”及被科技所“绑架”。具体而言,决策与开发过程中要尤其关注教学平台与学习工具的科学选择。即教师要着眼于教学开展和学生学习的实效,根据教学内容和学生特点做出明智的判断。同时,课前自学与课堂学习要尽可能使用一套平台和同类信息工具,使得信息化学习具有连贯性,以避免因频繁更换信息工具导致教学过程的不畅和学生的不适。教学实施与环境营造、评价与反馈过程中则要尤其关注职业教育教学情境的营造和行业企业的参与。可使用虚拟现实、增强现实等信息科技手段,呈现企业岗位操作的仿真环境,并架构不同主体间的及时互动平台,尤其可将企业优秀管理人员、一线工作人员引入教学共同体,构建职业教育校企融合的良好育人情境,并通过信息手段,借助行业企业力量引导学生加强对行业企业特点、岗位性质的审视,且结合课程所学,展开自我反思,优化“元认知”,激发学习动能。

总之,职业教育混合式“金课”的开展是职业教育改革发展的大势所趋,也是提升职业教育教学质量的必然要求,具体需从混合式“金课”教学感知体系出发,构建“金课”建设模型,在师资队伍、教学过程、信息技术等维度形成合力,从而促进混合式“金课”建设的优化发展。

参考文献:

[1]吴岩.建设中国“金课”[J].中国大学教学,2018(12):4-9.

[2]谢幼如,黄瑜玲,黎佳,等.融合创新,有效提升“金课”建设质量[J].中国电化教育,2019(11):9-16.

[3]吕林海.“深度学习”视域下的大学“金课”:历史逻辑、考量标准与实现路径之审思[J].高校教育管理,2020,14(1):40-51,62.

[4]普罗瑟,特里格维斯.如何提高学生学习质量[M].潘红,陈锵明,译.北京:北京大学出版社,2013.

[5]吕林海.融合性学习:西方学生的梦魇,抑或中国学生的圣境—从普罗瑟的“脱节型学生”谈起[J].现代远程教育研究,2018(2):45.

[6]周文辉.知识服务、价值共创与创新绩效:基于扎根理论的多案例研究[J].科学学研究,2015,33(4):567.

[7]卢凤萍,张骏.基于DIKW模型的教师数据智慧生成过程与发展路径研究[J].现代职业教育,2022(1):112.

[8]陈向明.扎根理论在中国教育研究中的运用探索[J].北京大学教育评论,2015,13(1):2.

[9]史焕聪,陶红.教师数据智慧的内涵及数据智慧提升实践过程与方法[J].中国职业技术教育,2017(30):48-53.

[10]张骏.文旅融合背景下文旅职教人才培养模式与路径创新研究[J].知识文库,2022(2):181-183.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/65359.html