SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要:

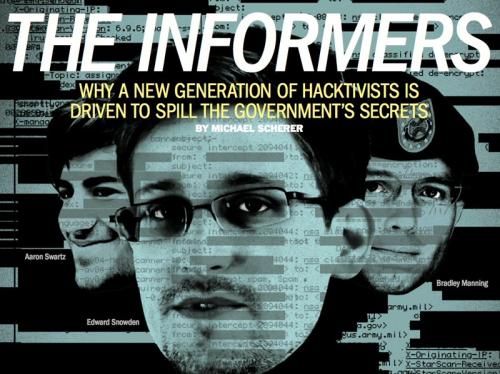

高等职业教育的核心任务是培养高级技能型人才, 而技能是建立在一定技术之上的。因此, 对于技术内涵准确、全面的理解有助于提升高等职业教育质量。美国技术哲学家米切姆教授在考察技术哲学发展历程的基础后, 提出由人工物、知识、活动和意志四个维度构成的技术概念框架。这一概念框架解蔽了技术本身蕴含的教育意义, 为高等职业教育的质量建设提供了进路选择:挖掘技术人工物所体现的人文性, 树立技术与人文素养相融合的现代职业教育目标;分析技术知识独特的体系结构, 提升教师技术知识的有效教学能力;培养技术活动中蕴藏的各种实践能力, 创建手脑并用的产、学、教融合空间;以技术意志为内驱力, 建立具有新时代职业精神的多元化人才评价机制。

关键词:

技术哲学; 技术概念框架; 高等职业教育;

基金: 内蒙古自治区2016年度高等学校科学研究项目“应用俄语专业中高职一体化课程体系建设研究” (编号NJSY16551) 的研究成果;

高等职业教育的核心任务是培养高级技术型人才, 一个人只有掌握了一技之长才能胜任特定的工作岗位, 而技术教育与教育者的技术观紧密相连。受普通教育学科理论系统的影响, 我国高等职业教育一直建立在技术工具论之上, 大多数人认为技术只是完成一项工作单纯的工具和手段。这种陈旧的技术观念导致人们对高等职业教育中技术概念的轻视, 阻碍了现代职业教育质量的提升。因此, 对于技术内涵准确、全面的理解和把握是积极推进高等职业教育质量发展的关键。美国哲学家米切姆教授 (Carl Mitcham) 的技术概念框架从技术哲学的角度为我们提供新的技术观念, 为我国高等职业教育质量提升开掘了进路。

一、技术哲学的发展历程

技术哲学的发展同哲学一样都经历了自然性到社会化的变革过程, 从中可以看到技术哲学家在心理学和社会学基础上对于技术认识和反思的努力。他们认为技术具有两种属性:一是“属于技术的”, 表现为技术的主体性;二是“关于技术的”, 表现为技术的客体性。技术工程师们赞同技术对自然的改造和社会的影响作用, 创立了工程主义的技术哲学;人文科学家把技术当作反思人类行为的专门主题, 从技术外部的伦理道德角度批判技术的相关特征并创建了人文主义的技术哲学。

(一) 工程主义技术哲学

工程主义技术哲学的倡导者大多是技术工程师, 即技术哲学的“内在派”, 他们善于从技术内部结构发现技术的具体表现形式。如, 德国工程师卡普 (Ernst Kapp) 教授在其“器官投影说”中认为技术是人类文明活动的象征, 是对自然和社会的改造和控制;以俄国工程师恩格迈尔 (Peter K Engelmeier) 为代表的工程技术专家认为, 技术是具有普遍性的一般问题, 社会组织应该遵循技术的发展原则;德国化学工程师席美尔 (Eberhard Zschimmer) 把技术看作是“物质自由”的一种新黑格尔主义解释, 认为技术是摆脱自然控制和各种限制的力量;德国哲学家德绍尔 (Friedrich Dessauer) 认为技术是人类在世界生存的一种新方法, 他在康德先验分析的基础上在技术发明与宗教体验之间建立了联系。

(二) 人文主义技术哲学

人文主义技术哲学的拥护者由非技术研究的哲学家构成, 即技术哲学的“外在派”, 他们从人文学科背景寻求对技术的反思, 旨在探寻技术与非技术事物 (政治、经济、文化和宗教等) 之间的联系。如, 美国社会哲学家芒福德 (Lewis Mumford) 在《机器神话》中批判单一技术为“巨机器”, 认为技术与人性发展相背离, 以牺牲人性为代价;西班牙哲学家奥特加 (JoséOrtegay Gasse) 在《对技术的沉思》一书中认为技术与人类的自我定义相联系;海德格尔 (Martin Heidegger) 在《技术的追问》中提出了技术的本体论问题———一种解蔽方式;法国哲学家埃吕尔 (Jacques Ellul) 在《技术》一书中认为技术是替代自然力量的一场赌博, 技术以自己的内在逻辑和规律影响着人的思想观念, 是全面控制社会活动的一种尝试。

二、米切姆技术概念框架蕴含的技术教育意蕴

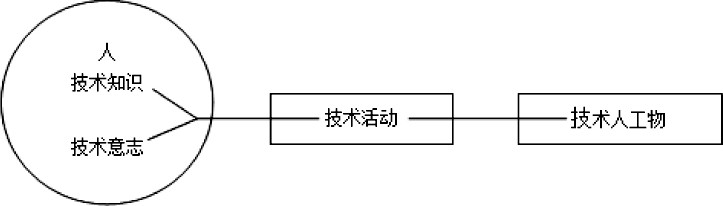

由于技术哲学两大流派长期存在“竞争”关系, 工程和人文技术哲学在相对孤立的环境中沿着各自的道路发展, 缺乏一种可持续的对话机制使两种不同的哲学视野进行沟通和交流。美国技术哲学家米切姆教授首先梳理了技术哲学流派的发展历程, 从认识论和本体论等多角度对技术本质进行了全新阐释, 构建了人工物 (object) 、知识 (knowledge) 、活动 (activity) 和意志 (volition) 四种维度的概念框架 (如图1) , 在过去对技术认识的基础上, 为理解技术内涵提供扎实的哲学理论基础。通过对技术内涵的追根溯源, 不仅解蔽了技术本身蕴涵的教育价值, 而且澄清了传统观念对技术教育的误解, 同时为技术教育提供一个合理的哲学理论基础。

图1 米切姆技术概念框架[1]

(一) 技术作为人工物

米切姆教授首先从技术哲学的本体论探讨了技术人工物的本质问题及其表现形式。对于技术人工物的本质, 亚里士多德 (Aristotle) 曾通过床这一人工物与自然物作了区别:“如果种下一张床, 即腐烂的木头能长出芽来的话, 结果长出来的不是一张床而会是一棵树。”[2]我们认为人工物就是人类创造的物体, 它与自然物最大的区别在于其主动性, 自然物的生长只是本能的成长过程, 而人工物的形成需要人的智慧和创造。关于技术的表现形式我们可以理解为人工物的存在问题, 也就是说人工物究竟是以什么形态存在。从物质的视角看, 人工物的存在具有结构和功能两种形态。但与自然物的结构和功能不同的是, 人工物凝结了人的创造智慧、辛勤劳动以及各种文化、历史的社会倾向性。由此可见, 对于人工物的思考需要进行思维方式的转换。[3]技术不能仅仅停留在制造与发明的单向思维上, 不应该把人工物看成是单纯的人和物的因果关系, 而应该是关系思维模式的转变, 包含人文素养的双向建构发展。

(二) 技术作为知识

当人们在讨论技术的时候, 大多数人把技术与工具联系在一起, 而较少在技术与知识体系之间建立联系。随着对技术哲学思考的深入, 以及对于技术本质内涵的进一步认识, 人们逐渐意识到技术也是知识的一种类型。米切姆教授将技术知识分为认识、经验法则、陈述和理论四个层次。他的技术知识观为理解技术内涵开辟了一个全新视角, 有助于全面解读高等职业教育课程知识体系的构建。高等职业教育内容不仅要强调实际操作, 而且要注重技术知识的系统学习, 这不仅能够培养学生的技能基础, 而且能提升学生的创新能力。

(三) 技术作为活动

对技术内涵的分析离不开对技术活动各个环节的讨论, 米切姆教授围绕制作和使用两大主题把作为过程的技术分解为设计、生产、运行、操作和维修等类型。在他看来, 作为活动的技术在其技术类型学中是最基本的表现形式, 技术人工物、知识和意志三种形式统一于技术活动中, 构成了技术活动共同体。由此可见, 技术活动中蕴藏各种实践能力, 推动各种思维能力的培养。对技术的学习应该是在生产和教学中不断融合和升华, 努力创造各种手脑并用的学习空间。

(四) 技术作为意志

技术发明和使用并不是价值中立的, 而是受人们主观意识形态控制, 包含各种不同主体的价值取向。现实生活中, 我们常常可以看到在同样的技术情景下, 人的技术活动的结果往往不尽相同。因为人的行为不仅仅依赖于对技术知识、技术活动和技术系统的理解, 而且更多依靠主观能动性的内在驱动。由于意志属于形而上的范畴, 它通常是看不到摸不着的不确定实体, 所以技术意志长期被人忽视。然而, 这种模糊的东西却是技术最重要的存在方式, 往往决定“由技至道”的成败, 决定人们自我价值实现的可能。技术意志的教育意蕴在职业教育中体现为职业精神, 职业人在保证自我生存的基础上, 通过技术意志这一内驱力推动其去追求技术带来的精神满足, 此时的技术已经超越了普通劳动的机械操作, 而是一种成就感的获得。

三、技术哲学视域下提升高职教育质量的问题审视

随着人们对技术成果的反思越来越多, 技术哲学已成为众多学科领域的哲学基础, 以技术为核心要素的高职教育更不能忽视对技术哲学的审视。

(一) 教育目标定位缺失人文关怀

由于高等职业教育为生产一线服务, 多数高职院校在教育目标定位上表现出严重的短期功利主义倾向。为了适应企业生产岗位的需求, 提升院校就业率, 高职院校只针对就业市场的人才要求, 对学生进行岗位技能的机械培训, 简单地把学生看成流水线的操作员, 从根本上缺失人文精神关怀。受机器大工业生产影响, 人们曾经认为职业教育就是培养机器的附属产品, 这些观念严重影响了高等职业教育的质量提升。在现代技术不断向智能化发展的过程中, 高等职业教育发展需要充分认识到技术教育中的人文性要素, 重新构建符合现代职业教育全面性发展的教育目标。

(二) 教师对于技术知识类型理解存在偏颇, 缺乏对技术知识系统的有效教学

由于我国职业教育起步较晚, 历史较短, 再加上我国职业教育体制受普通教育体制影响, 进入高等职业院校的师资力量大多数只有“学术型”教育背景, 实践经验不足, 对于技术知识的理解不全面, 形成了一些不恰当的技术观。技术知识是职业教育中最为复杂的知识类型, 它既包含可以通过言语讲授的明言知识, 又包括需要在工作实践中不断积累的默会知识。相较而言, 默会知识需要在具体工作场景下不断转化和意会, 需要经过一定的实践操作才能扎实掌握。而我国目前高职的师资力量很少具备行业或企业的工作背景, 他们大多数空有教学和专业的理论知识, 缺乏指导学生进行有效系统的技术知识学习的实践教学能力。

(三) 课程设置和内容的学术性较强, 缺乏手脑并用的实践锻炼空间

现阶段我国大部分高等职业院校是从20世纪八九十年代的中专或大专升格而来, 其课程设置和内容体现着普通教育的身影。从就业角度看, 高等职业教育的课程设置和内容应该围绕生产实践的技术活动来选择和组织。因为无论是手工业时期的古代学徒制还是机器工业时代的现代学徒制, 实践性一直是职业教育的本质特征。虽然现代学校制度建立以后, 技术理论成为学校教育的主要形式, 但是与企业生产相对接的实践操作技能仍不容忽视。如果课程内容和设置不遵循社会生产的实践体系, 势必会造成学生知识能力和职业标准的脱节。

(四) 人才评价机制忽视了对学生职业精神的引领作用

在传统观念中, 高等职业教育就是为培养技术技能型人才服务, 技术是在反复训练过程中机械操作的结果。这种陈旧的技术观把学生看成被动接受的客体, 把职业看成只是一种谋生手段及获得财富的工具。高等职业教育的人才评价体制经常被认为是对外在驱动力的灌输和机械训练行为的测量, 缺少了生存、控制、效率和自我实现等技术意志的驱动。因此, 高等职业教育应该主动创新人才培养评价体制, 突出技术内驱力的职业精神引领作用。

四、技术哲学视域下高职教育质量提升进路

(一) 挖掘技术人工物所体现的人文性, 树立技术与人文素养相融合的现代职业教育目标

目前, 人文精神的回归已经成为全球教育发展改革的新趋势, 在高等职业教育中融入人文素养成为更多教育工作者的共识。由于大多数职业院校的教育观念普遍缺乏人文主义观念引导, 在狭隘的功利主义影响下, 他们的培养目标只是定位于就业岗位的技术性上, 往往忽视了学生人文素养的提高, 导致职业教育教学实践只有技术技能的传授, 而缺乏思维、态度、情感和文化等维度的影响。因此, 高等职业教育应该努力挖掘技术人工物所体现的人文性, 倡导学生崇尚积极的人文主义技术观念, 凸显高等职业教育的多维价值目标。

(二) 分析技术知识独特的体系结构, 提升教师有效教学能力

技术知识的类型不是一成不变的, 在经历多次转型后, 技术知识不仅仅是单一的实体内容, 而且已成为特殊的知识体系。传统的职业教学观念认为技术知识只是一种单纯的认知性内容。面对这种尴尬境遇, 对技术知识进行分析, 是我们提升教师有效教学的重要基础。可以从以下几个方面来把握:首先, 通过各种渠道为高职教师参与生产活动锻炼和培训创造机会, 不断提高教师对技术知识实践能力的认识。其次, 通过挂职锻炼等方式不断增强教师对于技术知识动态变化的自觉性, 并将其内化为实践教学能力。最后, 通过与企业技术人才的交流、互动和沟通来弥补专任教师所欠缺的技术实践经验, 促进其技术知识有效教学能力的提升。

(三) 培养技术活动中蕴藏的各种实践能力, 创建手脑并用的产、学、教融合空间

高等职业教育质量的提升最终都要回到具体的教学活动中, 学生只有将所学技术内化为职业信念、能力和技能, 才能做好工作。技术活动不能简单地理解为一种操作活动, 其内涵还蕴藏着各种职业信念、实践经验和思维方式。高等职业教育的人才培养最终要落实到实践能力的培养上, 为学生开辟手脑并用的创新空间。学生在生产过程中通过观察模仿工人师傅的技术操作过程, 结合自己所学的技术知识反复练习琢磨, 最后达到职业生产的要求。[4]另外, 深化产教融合还需要不断完善实习实训基地, 加大校企合作力度, 加强“校中厂”和“厂中校”建设。在《中国制造2025》国家战略背景下, 我国的产业结构将面临不断深化改革, 社会经济结构变革正改变对职业技术人才的需求。产教融合将教学内容与生产实践深度对接, 顺应了社会发展对技术人才的需求, 极大提升了高等职业教育的建设质量。

(四) 以技术意志为内驱力, 建立具有新时代职业精神的多元化人才评价机制

改变单一的人才培养评价机制, 建立多元化人才培养评价机制是目前高等职业院校提升人才培养质量最为紧要的任务之一。[5] (下转第125页) (上接第72页) 高等职业教育建立多元化人才培养机制需要发挥技术意志的内驱功能, 通过技术素养、工作态度和实践经历等方面考查学生职业精神的内驱力是否提升。以往的结果性评价只能评估学生单一方面的理论或技术掌握情况, 而不能在学习过程中全面考察学生的技术意志。目前大多数职业院校以笔试成绩来衡量学生技术知识的掌握, 对技术活动过程中学生的技术创造力、技术想象力和技术本质观等技术意志层面未给予高度重视。虽然职业教育是以培养应用型技术技能人才为目标, 但从整个职业生涯来说, 技术意志不仅是高职学生适应21世纪个体发展和职业生涯必备的核心素养, 而且是实现高等职业教育质量建设的精神源泉。

综上所述, 技术作为职业教育的核心要素, 对于其教育意蕴的理解和把握在高等职业教育质量提升过程中具有重要的借鉴意义。米切姆教授为我们解蔽了技术哲学视域下不同形态的技术内涵, 更加全面地认识高等职业教育质量的提升, 有助于我们重新审视高等职业教育中的目标定位、教学效果、课程建设和教育评价等问题, 从而提升高等职业教育质量。

参考文献:

[1]CarlMitcham.Thinkingothrough Technology:The Path between Engineering and Philosophy[M].Chicago:The University of Chicago Press, 1994:160.

[2][古希腊]亚里士多德.物理学[M].徐开来, 译.北京:中国人民大学出版社, 2003:22.

[3]陈向阳.论当代技术教育的四种可能进路——基于米切姆技术概念框架的启示[J].自然辩证法研究, 2011 (10) :38-42.

[4]祝士明, 吴文婕.五个对接:现代职业教育内涵发展的路径选择[J].职教论坛, 2014 (27) :10-13.

[5]欧小凤, 罗琴.新常态下职业教育内涵式发展的战略意蕴、核心诉求与路径选择[J].教育与职业, 2017 (9) :7-13.

《技术哲学视域下提升高等职业教育质量的进路选择》附论文PDF版下载:

http://www.lunwensci.com/uploadfile/2018/0909/20180909014308340.pdf

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/713.html