SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:文章基于CiteSpace可视化分析视角,以WOS数据库中的901篇文献为数据来源,从国家(地区)分布、共被引文献、关键词共现、主要研究领域共现分布四个方面分析了国际"数感"研究的最新进展,然后论述了国际"数感"研究的启示,包括"数感"理论的完善、小学数学教材的改进、关注低收入家庭学生"数感"的培养。

关键词:数感,CiteSpace,核心素养

"数感"(Number Sense)是《义务教育数学课程标准(2011年版)》中提出的十个核心关键词之一,且位居首位[1]。随着数学核心素养的提出,对"数感"的理论研究与教学实践已成为"数感"培养落地的关键环节。为此,我国部分学者尝试从国外优秀成果中借鉴经验,但总体来说,目前对"数感"领域的研究多是内容的解读,较少运用科学计量方法对整体研究概况进行客观呈现。因此,本文以科学计量软件CiteSpace为分析工具,基于Web ofSci-ence(以下简称"WOS")数据库收录的901篇研究文献,分析国际"数感"研究的历史与现状,通过生成可视化图谱的形式,较为直观地呈现国际"数感"研究的一线动态与发展趋势,以期为我国"数感"研究提供新的范式。

一、研究方法与数据来源

(一)研究方法

本研究主要借助科学计量学领域的知识图谱理论与CiteSpace软件对国际"数感"研究进行可视化图谱分析,使用该方法可对国际"数感"领域的发展动态与热点主题进行知识图谱的呈现[2]。

(二)数据来源

数据是知识图谱绘制的科学基础,为了使数据具有说服力,本研究选择了国际权威数据库WOS TM核心合集数据库作为核心数据源。在WOS数据库中以"TI=(Number Sense)、文献类型(all document types)、时间跨度(2000—2021)、全部语言"为检索方式,共获取文献901篇,下载并记录信息。文献检索时间为2021年11月8日。

二、国际"数感"研究的最新进展

(一)国家(地区)分布

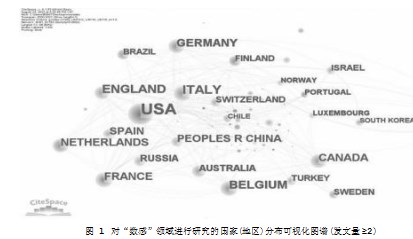

如图1所示,利用CiteSpace软件对WOS数据库中的901条文献数据进行国家(地区)分析,可生成对"数感"领域进行研究的国家(地区)分布可视化图谱。在图1中,圆环的大小代表世界各国(地区)"数感"研究领域发文数量、其颜色深浅代表该文献发表的时间,圆环与圆环之间连线的粗细代表世界各国(地区)"数感"研究领域相互合作关系、其颜色深浅代表各国(地区)合作的时间。从图1左上角的统计信息可知,最终生成的知识图谱中共有90个节点(N=90),表明有90个国家对"数感"领域进行过研究,生成168条连线(E=168),节点间的连线代表两个国家(地区)之间有合作关系。与此同时,笔者将图谱中未能呈现的各国(地区)发表文献数与其中介中心性强度进行了排名统计,如表1所示。

结合图1与表1可以发现,从文献数量上来看,美国相关研究的贡献程度最大,发表文献数达298篇,占总数的33.07%。其次依次是意大利、英国、比利时、德国等国。从中介中心性强度上来看,美国、英国、德国、奥地利四个国家,系数达到0.10及以上,其研究成果在全球"数感"领域研究中具有较高的权威性。另外,虽然我国在"数感"领域的研究取得了一定的成就,但是与其他国家相比,我国在该领域发文数量较少,同时发表的论文影响力较弱。对此,国内"数感"领域的研究应尝试从以下方面进行改进:首先,因我国"数感"领域的研究起步较晚,所以应加强与发文量和中介中心性强度较高的国家的交流与合作,如美国与英国,其研究经验可为我国"数感"领域的研究提供借鉴,其次,虽然我国的发文数量进入了世界前十,但学术影响力依然不足,因此我国学者应加强学术规范并产出一批影响力较高的学术成果。

(二)共被引文献

通过共被引文献分析能够发现"数感"研究领域的经典文献,而对其进行解读能够呈现该研究的范式、知识与理论基础。如图2所示,利用CiteSpace软件,对WOS数据库的901条文献数据进行被引文献(Cited Reference)分析,可生成可视化知识图图谱。从图2可知,共生成336个节点(N=336),427条连线(E=427),节点数代表发表的文献数,节点间的连线代表研究文献之间的联系。与此同时,本研究将图2中未能呈现的"数感"研究领域的文献数与该文献的中介中心性强度进行了排名统计,如表2所示。

通过分析可以发现,共被引频次最高的是哥伦比亚大学的Qixuan Chen(陈琦轩)等[3]发表的"Association be-tween individual diferences in non-symbolic number acu-ity and math performance:a meta-analysis"。其在901篇文献中,共被引用27次,在WOS数据库中的被引用次数高达229次。为了综合评价数感和符号数学成绩之间的关系,Qixuan Chen(陈琦轩)等通过META分析综合了以往研究的结果。首先,一项横断面研究(36个样本,N=4 705)的META分析显示,数学技能之间存在显著的正相关(r=0.20,95%CI=[0.14,0.26]),在考虑了其他潜在的调节因素(如一般认知能力是否受到控制)后,这种关联仍然存在。此外,一项纵向研究的分析显示,数感可预测日后的数学成绩(r=0.24,95%CI=[0.11,0.37],6个样本),且数感与早期数学成绩也存在回顾性相关性(r=0.17,95%CI=[0.07,0.26],5样本)。概言之,研究表明,数感和数学成绩之间存在适度但在统计学意义上显著的关联。

根据共被引频次进行排序,排名第二的是Lisa K.Fazio(莉萨·K·法齐奥)[4]于2014年发表的一篇名为"Re-lations of diferent types of numerical magnitude represen-tations to each other and to mathematics achievement"的论文。该论文在WOS数据库中被引频次达238次,在所分析的901篇文献中共被引23次。该研究分析了符号和非符号数量级表征之间的关系、整数和分数表征之间的关系,以及这些表征与五年级学生整体数学成绩之间的关系。其分数和整数的符号和非符号的数字量值理解是借助量值比较和数轴估计任务来测量的。研究证明,在控制了非数学认知能力后,符号和非符号数字量理解与数学成绩的关系是唯一的,但符号数字的这种关系更强。有学者通过对19项已发表的研究进META分析发现,非符号数字量级知识和数学成绩之间存在联系,但往往很弱,尤其是6岁以上的儿童。此外,表2列出了共被引频次前十名的经典文献。

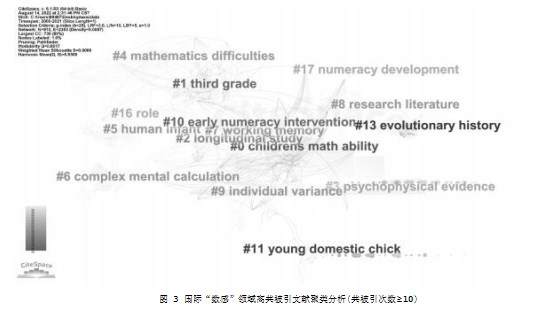

为了对共被引文献进行进一步分析,笔者对共被引文献进行聚类,并依据共被引文献的关键词对聚类进行命名。如图3所示,共被引文献分为11大类:#0 symbol-ic arithmetic(符号运算)、#1 common sense(常识)、#2 kindergarden mathematics intervention(幼儿园数学干预)、#3 numerical cognition(数字认知)、#4 visual working memory(视觉工作记忆)、#5 nonsymbolic numerical mag-nitude processing(非符号数量级处理)、#6 enumeration profile(枚举概要)、#7 executive functioning(执行能力)、#8 early numeracy intervention(早期数字干预)、#9 mental number line(心理数轴)、#10 task context(任务上下文)。根据聚类规模越大,聚类号越小可知,#0符号运算文献最多,这符合研究的趋势。

(三)关键词共现

依据共现分析理论,对关键词进行聚类有助于分析文献研究的主题。共现词的中介中心性系数超过0.10,表示围绕该词的文献影响力较强,可以视作某一领域的研究热点[5]。所以,对关键词进行共现分析能够彰显出"数感"领域的研究前沿。如图4所示,借助CiteSpace软件生成了关键词可视化图谱。为了较为直观地呈现"数感"领域的研究热点与主题,研究组同时将核心关键词的相关信息以词频高低和中介中心性为序进行了统计,如表3所示。根据图4图谱左上角的统计信息可知,最终生成的关键词图谱中有118个节点(N=118),194条连线(E=197),其中节点数代表关键词数、节点之间的连线代表两个关键词之间的联系。

为了更好地了解"数感"领域研究的关键词共被引演变过程,可借助CiteSpace软件进行时线图分析,如图5所示。笔者结合图4、图5和表3,对901篇文献进行关键词共被引挖掘,得出了如下结论。首先,根据中介中心性系数进行分析,在2000—2021年,系数大于0.10的有Knowledge(知识)、Kindergarten(幼儿园)、Approximate number system(近似数字系统)、Executive function(执行职能)、Deficit(差额)、Predictor(预报)、Numerical estima-tion(估算)、Representation(表现)、Iongitudinal study(纵向研究)、Socioeconomic status(社会经济地位),围绕这十个关键词展开的研究为当今"数感"研究领域的热点。其次,笔者对2000—2021年间的关键词进行时间线分析,发现相同聚类的文献被放在同一条水平线上,总共被分为#0 Parietal cortex contribution(顶叶皮层贡献)、#1Kindergarten mathematics intervention(幼儿园的数学干预)、#2 Building knowledge structure(建构知识结构)、#3 Early numeracy intervention(早期数字干预)、#4 Technol-ogy-enhanced learing approach(技术增强的学习方法)、#5 Multisite randomized controlletrial(多部位随机对照试验)、#6 Learnning disability(学习障碍)、#7 Reconfiguring mathematical setting(重构数学情境)、#8 Early number competencies(早期数量能力)、#9 Online three-tier diag-nostic test(在线三层诊断测试)、#10 Normal variatio(正常变化)11类。在国际"数感"研究领域,研究的起源是对数感进行representation(描述)、discrimination(辨别)、perception(感知)。当对"数感"的内涵进行界定以后,根据"数感"与其他关键词之间的联系,在2002年开始进行"数感"与其他领域之间的研究,如数感与工作记忆、计算能力的表现、学龄前数感的表现、数感在数学领域中的研究、个体在数感表现中差异性的研究等。

(四)主要研究领域共现分布

对"数感"研究领域的共现网络进行分析,有利于了解国际上"数感"研究的重点方向与学科分布。如图6所示,利用CiteSpace软件,选择节点类型为Category进行分析,可生成图谱(为更为全面地呈现研究领域,故将节点阈值设置为≥10)。从图6可知,知识图谱中共有73个节点(N=73),243条连线(E=243),其中节点数表明国际"数感"研究领域的类数,科学领域间的节点连线代表其存在合作关系。与此同时,研究组对图谱中中介性中心强度排名较高的研究领域进行了排名统计,结果如表4所示。

综合图6和表4可发现,中介性系数最高的为心理学领域,其次是教育研究领域,说明这些领域在"数感"研究中属于和其他领域关联或交叉最频繁的模块,容易和其他学科领域的研究内容形成交叉领域和新兴研究方向。从发文量上来看,心理学和教育研究研究领域研究成果共有759篇,这些数据表明心理学领域和教育研究领域对"数感"的研究较多且影响较大,其次是科学、技术及多学科,发文量达到56篇,这与STEM教育有关,研究者主要研究"S""E""M",即科学、工程素养、数学素养之间的联系。

三、国际"数感"研究的启示

国际对"数感"的研究已经取得了许多显著成果,且已经在数学教育、科学教育、心理学等领域得到了广泛的应用。笔者认为,国际"数感"研究的启示主要包括以下三个方面。

(一)"数感"理论的完善

国内"数感"研究起源于数学课程改革,发展于数学核心素养研究,优化于国际经验的借鉴,落实于数学课程的实施。对学生"数感"的生成与培养应本着"从课程中来,到生活中去"的路径,即最终的落实还是需要借助于数学课程。通过对国际"数感"领域研究的总结和分析,我国应对"数感"课程设计的理论基础进行完善。根据对研究结果的分析,国外的"数感"课程多是通过情感活动培养学生的数感,因此教师可以借鉴情境学习理论培养学生[6]。该理论强调培养学生的"数感"应建立在其已有的数学生活经验的基础上,以数学经验为纽带建立与新知识的联系,进而形成一个广泛的知识网络体系。

(二)小学数学教材的改进

数学教材不仅是落实数学课程目标要求、实施课堂教学的重要资源和依据,更是数学核心素养培养的重要载体,而小学数学教材中有关"数感"培养的部分强调基础运算能力的生成,并不重视与"数感"的联系(如学生会运用基准量、尝试估算和判断结果的合理性),同时设置的数学问题情境不够真实,忽略了培养学生把课堂中所学的知识应用到生活中的能力。教育离不开当地文化,文化需要共生[7],因此为了提高学生"数感"的水平,小学数学教材应对有关"数感"内容的部分应进行改进,具体而言,应贴近学生生活,在解决真实问题中,培养学生"数感"。

(三)关注低收入家庭学生"数感"的培养

随着国际竞争日益激烈,各国对人才的培养提出了更高的要求,同时对学生"数感"培养的急迫性也日益突显。"数感"不仅决定了学生是否能顺利解决数学问题,而且对学生的数学学习效能感也会产生重要影响[8]。Nancy C.Jordan等[9]的一项跟踪调查,对411名中低收入家庭孩子(平均5.8岁)进行了4个时间点的"数感"发展测试,并对性别、年龄和阅读技能进行了控制。研究发现,尽管低收入家庭的孩子在幼儿园学习结束时,在所有任务上的表现都低于中等收入家庭的孩子,但两组孩子的进步速度大致相同。儿童阶段是发展数学能力的关键时期,通过对低经济地位儿童进行及时的教育干预,可减少原生家庭对其"数感"发展的负向影响。

总之,在我国,"数感"作为数学核心素养的重要组成部分,源于数学课程改革,优化于对国际数学教育经验的借鉴,落实于学校课程实施。显然,培养学生对数的感知能力是引导学生学好数学至关重要的教学内容,尤其是对于小学生来讲,更是重中之重[10]。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2011年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2012:5-9.

[2]陈悦,陈超美,刘则渊,等.CiteSpace知识图谱的方法论功能[J].科学学研究,2015(2):242-253.

[3]CHEN Q X,LI J G.Association between individual diferences in non-symbolic number acuity and math performance:a meta-analysis[J].Acta Psychologica,2014(148):163-172.

[4]FAZIO L K,BAILEY D H,THOMPSONET C A,et al.Relations of diferent types of numerical magnitude representations to each other and to mathematics achievement[J].Journal of Experimental Child Psy-chology,2014(123):53-72.

[5]刘永凤.国际"核心素养"研究最新进展及启示[J].全球教育展望,2017(2):31-41.

[6]DONOVAN M S,BRANSFORD J D.HowStudents Learn:Mathemat-ics in theClassroon[M].Washington,D C:National AcademiesPress,2005:6-8.

[7]叶蓓蓓,罗荔龄,梁鑫.共生视野下初中进城务工人员子女与城市当地学生的数感差异性研究[J].数学教育学报,2013,22(3):28-32.

[8]王本法,乔福强.数感、数学效能感与数学成绩的关系研究[J].中国特殊教育,2012(6):87-91.

[9]JORDAN N C,KAPLAN D.Number sense growth in kindergarten:a longitudinal investigation of children at risk for mathematics dificul-ties[J].Child Development,2006,77(1):153-17.

[10]范忠雄,马少仙,王锦莉.甘肃哈萨克族和蒙古族六年级学生数感差异研究[J].数学教育学报,2013,22(1):44-46.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/49006.html