SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:论文使用CiteSpace软件对835篇以翻转课堂为主题的CSSCI论文进行分析,探究翻转课堂教学模式发展现状与趋势,绘制成知识图谱,展示国内翻转课堂的发展历程,审视研究现状。目前关于翻转课堂的研究成果多而分散,理论探讨尚没有形成有力的教育体系,实践层面,探讨了MOOC、SPOC、微课、慕课等翻转课堂教学模式,但是尚需要完善翻转课堂教学效果的反馈与评估机制,且定量分析的成果较少。在大数据时代背景下,不断优化升级翻转课堂教学模型,积极推进本土化的改造是当务之急。

关键词:翻转课堂;教学模式;CiteSpace;微课

本文引用格式:王光耀.基于Citespace的翻转课堂教学图谱量化分析[J].教育现代化,2019,6(21):126-128.

一 前言

翻转课堂作为一种新型的教学模式发端于本世纪初,是由美国迈阿密大学的Lage M J,Platt G J,Treglia M于2000年提出的“翻转教学”概念延续出来的,同年,Baker J W在第11届大学教学国际会议上正式提出“翻转课堂”的概念。翻转课堂进一步在教学中系统化应用是2007年,美国科罗拉多州一所高中的两位化学老师在教授化学课程时,把PPT讲解录制成视频并上传到网上,学生可以在课外观看视频讲解,课堂上进行答疑和解惑。翻转课堂逐渐在美国及世界其他地方流行开来。翻转课堂不仅探讨更换教学方式与途径的问题,而且是探索老师与学生如何最好地利用课堂时间提高学习效果的问题,翻转课堂正促使从幼儿园到大学的教育工作者重新评估他们的教学方式。翻转学习有助于教师从直接教学转向以学生为中心的教学方式转变。

虽然翻转课堂从提出到正式运用到教学现场仅仅经历十几年的时间,已经得到迅猛的发展,得到主流教育界的广泛关注。本文使用Citespace软件以2012年-2018年CSSCI数据库收录的关于翻转课堂的文献为研究样本,进行可视化分析,从多个视角审视我国学界对翻转课堂研究探索分析的现状、热点,以期为更深入的翻转课堂研究提供参考。

二 数据来源与研究方法

翻转课堂的可视化分析数据来源于中文社会科学引文数据库(CSSCI)。检索方式是主题=“翻转课堂”,通过筛选共检索出835篇CSSCI(含扩展板)期刊文献,检索时间是2019年1月1日,该835篇论文构成本文研究的文献样本,并通过运用Citespace5.3.R4科学计量可视化软件对检索结果进行可视化分析。

首先,本文将搜集到的研究成果按照题目、作者、发表时间、期刊、研究机构等进行描述性统计分析,分别得到国内文献的时间、主要代表人物与合作网络,对翻转课堂的研究现状进行整体上的概括。其次,本文借助美国费城德雷克塞尔大学教授陈超美教授开发的基于JAVA平台的Citespace文献计量软件[1]。本文借助Citespace对翻转课堂研究的现状、概念、内容和路径、研究进行可视化分析,有助于对翻转课堂的相关研究进行整体把握,也为未来翻转课堂研究提供借鉴和参考。

三翻转课堂研究的整体概况

(一)文献量分析

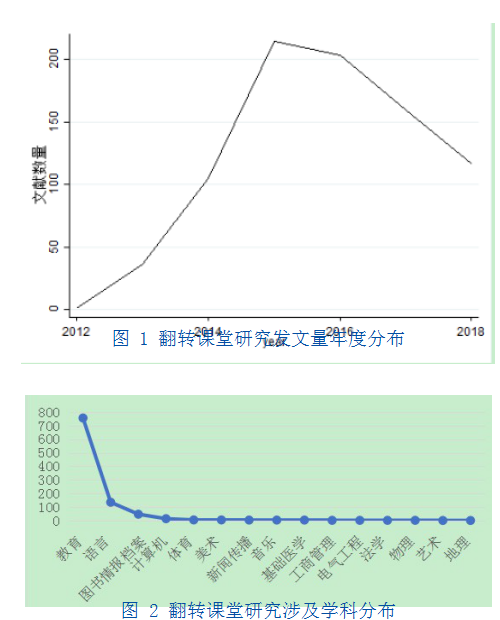

研究领域的文献数量能够较为准确反映特定领域在特定时间的研究情况。2011年Salman Khan在TED的演讲:《用视频重新创造教育》是翻转课堂教学模式发展具有标志性的时间节点,同年,加拿大的《环球邮报》把“翻转课堂”评为年度影响课堂教学的重大技术变革[2]。我国教育界同仁也是在2011年前后开始逐渐关注翻转课堂,从2012年开始有翻转课堂教学模式的研究成果,通过检索中国学术期刊网络出版总库(CNKI),该年度发表关于“翻转课堂”相关问题的论文19篇,其中1篇为CSSCI来源期刊文献。如图1所示:从2012年开始,关于“翻转课堂”为主题的CSSCI研究成果呈逐年递增又有所回落的趋势,2015年为214篇,掀起了该问题研究的一个小热潮,随后该领域研究的成果趋于平稳并有所回落。

(二)涉及学科情况

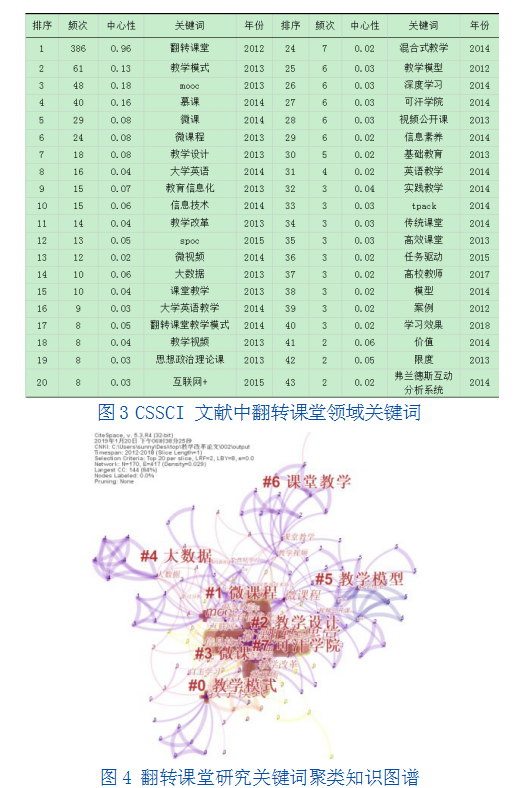

如图2所示,835篇文献中总共涉及到排名前15的学科分布为:教育学、语言学、图书情报档案学、计算机学、体育学、美术学、新闻传播学、音乐学、基础医学、工商管理学、电气工程学、法学、物理学、艺术学、地理学等,其中教育学占比达到75%以上,其次是语言学、图书情报档案学[3]。可以看出,翻转课堂研究文献涉及主要是以教育学为主,是在教育学理论研究的基础上逐渐应用于各个学科的教学与学科建设上的。

(三)作者情况

文章数量在一定程度能够评价作者在该领域的研究成果以及科研学术能力。从表1的结果来看,华东师范大学田爱丽发文数量为7篇,发文数量排在第一位,紧随其后的是华东师范大学的祝智庭、中南大学的曾明星和北京大学的汪琼的三位作者发文数量均为6篇,其余华东师范大学顾小清、东北师范大学赵蔚、北京师范大学陈丽、华中师范大学赵呈领的发文数量均为5篇[4]。从现有作者的发文数量来看,国内学者对于翻转课堂的研究数量成果较为丰富,为实际的教学实践中应用翻转课堂教学模型奠定了很好的理论基础。

利用Citespace软件对作者进行共现分析,结果显示,网络节点数量为876,连线数量为836,网络密度为0.0022,其中大部分主要作者均有一定的合作关系。合作关系较为紧密的有以田爱丽为中心,以祝智庭、汪琼、赵蔚、赵呈领为中心的科研团队。

四 国内翻转课堂研究关键词聚类图谱

(一)研究主题识别

从知识理论的角度出发,关键词是一个研究领域的主要凝练与总结,能够反映翻转课堂领域本质特点,中心度和频次高的关键词代表着一段时间内研究人员关注的问题,即研究热点。翻转课堂研究领域的高频关键词如下图3所示:教学模式、mooc、慕课、微课、微课程、教学设计、大学英语、教育信息化、信息技术、教学改革、spoc、微视频、大数据、课堂教学等是翻转课堂领域重要关键词。中心词是凸显关键词在共词网络中的重要性及所处的地位,是对共词网络结构性的度量,因此样本文献关键词的中心性整体偏低,相当部分关键词的中心度小于0.1,故将中心性大于0.02的关键词纳入研究范围,从关键词频次和中心性角度,对翻转课堂的研究热点展开分析,经过分析得到45个高频关键词。

通过图3,我们可以发现2013年之前,翻转课堂研究领域的关键词主要集中在教学模式、mooc、微课程、教学设计、教育信息化、教学改革、大数据、课堂教学等方面,多是相关模型构建、宏观背景等方面的词汇。2014年之后,集中在慕课、微课、大学英语、信息技术、微视频等方面,与2013年之前的高频关键词相比,2014年之后的关键词开始具体涉及技术层面、操作层面。这说明随着翻转课堂实践层面越来越深入,运行模式越来越成熟,不断运用技术手段完善翻转课堂模式的建设。在移动互联网不断发展情况下,注重微课、微视频等技术手段在翻转课堂教学模式的研究。

(二)研究热点辨识、关键词聚类分析

使用CiteSpace软件中的对翻转课堂研究的关键词进行研究热点分析,设置N=20,TopN%=20%,得到图4,共有8个聚类关键词,网络密度为0.029,在此基础上,进行聚类分析,设定网络节点为“Keyword”,适当调整阈值。

在聚类图谱中翻转课堂连接着课堂教学、教学设计、教学模式、教学模型、微课程、微课、大数据、可汗学院等热点问题。课堂教学中分布着教学实践、网络自主学习、反转教学、信息技术课、主题学习等热点;教学设计中分布着教学视频、视频公开课、教学改革、教师角色、太极环式模型等热点;教学模式中分布着学习效果、spoc、深度学习、网络学习空间、大学课程等热点;教学模型中分布着案例、特征、颠倒课堂、挑战、概念、起源、个性化教学等热点;微课程中分布着中国教育技术协会、创新、教育信息化、现代教育技术等热点;微课中分布着慕课、信息技术、大学英语教学、大学英语、自主学习、互联等热点;大数据中分布着教师发展观、变革、资源观、教学观、信息化教学、学习风格、个性化学习、mooc等热点;可汗学院中分布着翻转课堂教学模式、视频、互联时代、“慕课”、教学方式、网络学习等热点[5]。

聚类知识图谱分析以各聚类关键词内所包含的热点为主,2012-2018年期间关于翻转课堂的研究可概括为课堂教学、教学设计、教学模式、教学模型、微课程、微课、大数据、可汗学院等方面。

五 结论与展望

本文基于Citespace可视化软件以CSSCI中翻转课堂文献为样本数据、分析了翻转课堂研究现状、知识基础、关键词聚类图谱等,得出以下主要结论:

翻转课堂是一种发端于美国的新型教学理念与模式,借助互联网技术,实现教育资源的优化升级,提高学生学习效率的一种方式。翻转课堂强调师生在学习过程中角色转换,在这个过程中学生不但提高了学习知识的效率,而且学生学习的主动性得到了调动,学生的知识面得到固化延伸和拓展。

翻转课堂教学模式和传统的教学模式相比,打破了传统单向以知识传授为主的教学模式,建立协同学习机制和分布式认知机制,实现学生为主体,学生之间,师生之间相互协同与双向沟通的学习机制。注重学生在学习中的主体地位,建立共情化的学习环境,培养学生的学习兴趣,激发学生学习新知的热情,使学生在学习新知的过程中创新能力、实践能力和思维能力得到提高。

翻转课堂作为新媒体时代产生与发展起来的教学模式,对教师的角色转变提出了更多的要求,首先,教师的工作态度和工作能力,翻转课堂注重线下与线上的双向交流与沟通,需要老师不断地储备新知识,新素材,加强对知识点的全面、深入的把握。其次,教师的角色从传统课堂上的“表演者”变成了翻转课堂“导演者”,对老师的课程把控能力提出更高的要求。再次,教师需要不断地革新自己的教学理念,成为学生深度学习的激发者,合理教学活动的设计者,帮助学生转换学习方式,主动的学习知识,主动的建构新型师生关系。

翻转课堂教学模式对学生提出新的要求,学生的角色需要新的转换,从被动地接受知识到主动地探索知识,从浅层的记住知识到深度的理解与内化知识,从孤立的掌握知识到不断地拓展理解知识,学生需要充分把握课前、课中和课后的三个教学过程,调动自己积极性与主动性参与整个教学活动。努力从自身做起,为建构更为融洽的学习环境与师生关系而努力,提高教学质量与效果[6]。

当然,应当看到,翻转课堂既是一个舶来品又是与新技术紧密结合的新型教学模式,需要不断进行本土化改造,需要把理论上分析的教学优势落实到基于本土教育环境的而产生实在效果上,需要不断地在理论上与实践上获得新的突破。

参考文献

[1]Chen C.CiteSpace II:Detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature[J].Journal of the China Society for Scientific&Technical Information,2014,57(3):359-377.

[2]张萍,DING Lin,张文硕.翻转课堂的理念、演变与有效性研究[J].教育学报,2017,13(01):46-55.

[3]赵丽,鲍莹莹.基于混合学习的大学“翻转课堂”教学模式实践研究[J].中国大学教学,2017(09):75-79+90.

[4]丁永刚,金梦甜,张馨,等.基于SPOC的翻转课堂2.0教学模式设计与实施路径[J].中国电化教育,2017(06):95-101.

[5]王济军.基于SPOC的翻转课堂教学模式及其效果研究——以“摄影基础”为例[J].现代远距离教育,2018(01):44-49.

[6]秦志永,卢文青.微课时代信息技术与翻转课堂深度融合的实践思考[J].教育理论与实践,2018,38(23):17-19.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/8897.html