SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:大学生社会化问题一直是高校和社会关注的重点,基于高校在推进大学生社会化过程中,存在形式主义、功利主义和不可持续性等诸多问题,提出大学生社会化协同体系构建的逻辑,包括基于SBT教学理念的课堂教学与社会情境的协同;基于服务性学习理念的学习与服务的协同以及基于大学基本职能的高校与社会资源协同。最后以浙江万里学院国际商务专业为例,讨论在应用型人才培养过程中,以项目为驱动的社会化实践探索。

关键词:人才社会化;应用型;协同;项目;体系

本文引用格式:王扬眉,等.高校应用型人才社会化协同体系构建与实践[J].教育现代化,2019,6(04):10-12.

一 大学生社会化的痛点

目前大学生社会化路径多而杂,各种路径之间往往缺乏有机联系和有效协同机制,因此当前大学生社会化过程呈现形式主义、间断性和功利性的特点。痛点一:形式主义。多数高校追求校企合作单位的数量,但真正合作开展实质性合作的则很少;暑期社会调研、社会公益活动的出征仪式和颁奖仪式声势浩大,过程监控则和实效追踪则很薄弱。痛点二:不可持续。各种社会化路径间很难形成长效机制,首先不具系统性的实习无法满足经验积累所需要的时间和空间需求,学生能够从中获得的锻炼和积累的经验相当有限;其次各种社会化路径层出不穷,面对选择,频繁更替,半途而废;再次“专门利人”的志愿活动和“专门利己”的企业实习都可能导致社会化的不可持续。痛点三:功利主义。大学生参与各种社会化实践活动多是以获取学分、入党必备条件、赚钱旅游、写入履历等为主要动机,并未理清其真正目的和作用,因而短视现象频现,不利于大学生公民意识的培养。

应用型人才的社会化路径能否进行有效协同,形成长效机制?在社会资源有限的情况下,社会化主战场是否一定要走出校园?如何在大学生社会化过程中有效植入公民意识,培养社会责任感?

二 高校应用型人才社会化协同体系构建的逻辑

(一)基于SBT理念的课堂教学与社会情境的协同

SBT植根于情境学习理论,是以获取知识和技能为目标的一系列的教学技术,可以被定义为创立一种人为的实践环境来传授能力和技巧,帮助学生提升学习效果。Eduardo Salas(2009)[1]对SBT教学在管理类课程中的运用展开了较为系统的研究,提出了SBT的优势,一般的步骤和一些运用的策略。王扬眉(2012)[2]认为将SBT教学理念运用于经管类课程中,有助于大学生在一种半真实化的情境中磨练专业能力。首先,教学内容上的社会化拓展使学生获得社会角色的认同。模拟无疑是最为快捷有效的方式,教师可从日常社会生活中获得真实的、情境化的背景信息,依据课程的特点,与社会相关领域相结合,为学生设计课程教学得以植根的情境,如创建虚拟的公司、成立工作室、设立研发中心等,使他们在这种特定的情境中获得自己的角色,以情境角色为载体,通过各种社会化项目鼓励学生发现问题,讨论问题,解决问题。其次,交往式的教学组织有利于提升学生的人际交往技巧。SBT具备了基于模拟和游戏学习方式的趣味性,这种趣味性能够有效激发学生之间的互动分享,让学习者参与进来,进行团队的合作模拟。这些互动能让学生体验到未来工作中与同事、客户、领导和竞争对手等的交往技巧。

(二)基于服务性学习理念的学习与服务的协同

Robert Sigmon(1979)[3]将社会学习定义为一种体验式教学方式,前提是“互惠”学习。他认为因为学习源于服务活动,提供服务和接受服务的人都能从体验学习中学习。服务性学习(Service Learning,简称SL)应该既有利于服务的提供者也有利于服务的接受者,并确保所提供的服务和所学到的知识是平等的。为了达到这一目标,服务性学习项目必须有专业知识的背景,被设计成一种既确保服务又提升学习能力的方式,所以实际上也是课堂内外的协同。传统的社会实践要么将单向利他的志愿服务作为实践的途径,要么将单向利己的专业实习作为实践的途径。服务性学习中的学习为更好地服务提供了工具,而服务过程也帮助学生更好地理解所学的内容,所以两者相辅相成。服务性学习鼓励大学生到基层中,到群众中,向民群众学习,打破了大学生下基层为人民群众服务的思维定式,反思生产劳动、基层学习对大学生成才的意义,让学习同生活经验紧密相连,让学生通过与真实环境的互动,面对实际问题、运用已有的经验,以及有效的反思,实现从做中学习,增强学生对课程内容的理解和运用、激发学习动力、提高个人和人际交往能力、提升道德与公民意识、提高公民技能和增强社会责任感。

(三)基于大学基本职能的高校与社会资源协同

培养人才、发展科学和为社会服务被认为是大学的三大基本职能。其中,服务社会是现代大学的最终目标,无论是培养人才还是发展科学,最终都是为社会服务。服务社会职能的发挥是基于培养人才和发展科学这两项职能的,反过来,服务社会职能的发挥客观上又为这两种职能的发挥创造了条件。作为大学对社区的可持续发展和对社会责任的回应,必须鼓励学生将理论运用于实践,与社会各个领域全面合作,成为社会生活的中心。高校-社区伙伴关系是最常见的协同方式,包括基于社区的研究项目、服务性学习活动、大学-社区教育分享项目和基于社区的培训项目(Russell,2001[4])。这些合作揭开了不同类型的参与,运作模式,活动规模和社会承诺。Butcher(2011)[5]将高校-社区伙伴关系分为“交易型伙伴关系”和“革新型伙伴关系”。我们这里所说的高校与社会资源协同应该属于革新型伙伴关系,即在互惠前提下的深度合作,以综合性、共同计划、管理和评价、交互、长期承诺、强有力的领导力支持、大学参与社区内能力构建过程为特征。高校和社区应打破传统的界限,为一个共同的目标把资源集结在一起,克服隔阂,拓展渠道,构建互惠的伙伴关系积极地为社会服务。

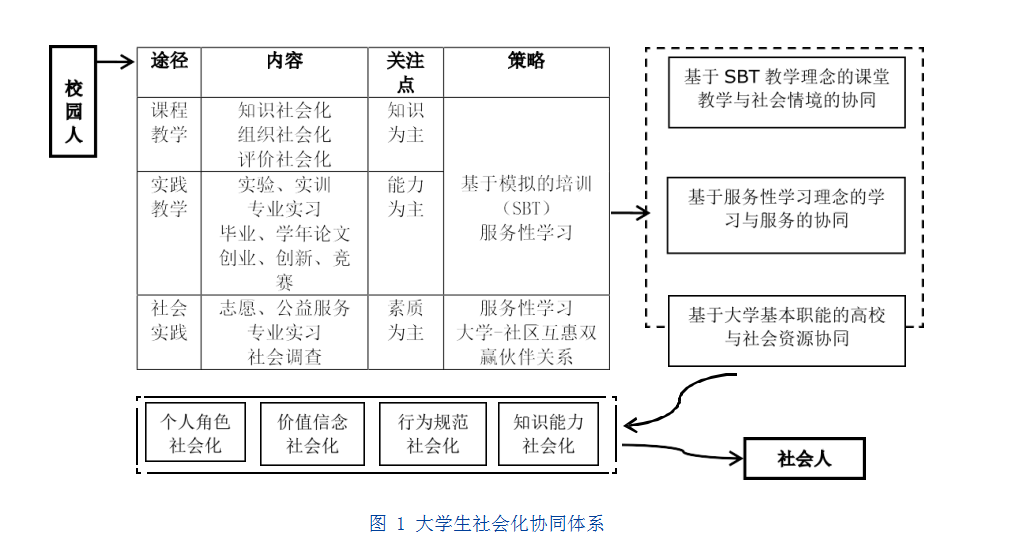

从上述分析可知,单纯的“利己”或“利他”的实践教学、社会实践都不利于大学生社会化合作机制的长效性,只有“互惠”和“双赢”的合作才能保证高校和社会资源的协同性。由此,我们得到了包括途径、内容、关注点和策略在内的大学生社会化协同体系,详见图1,推动学生在个人角色、价值信念、行为规范和知识能力上的社会化进程,使大学生在大学期间有效地从“校园人”转变为“社会人”。

三 项目驱动下高校应用型人才社会化协同体系的实践探索——以国际商务专业为例

浙江万里学院的国际经商务专业在培养应用型专业人才过程中采用任务驱动模式,让学生在完成给定项目的过程中获得自我认同、专业素养、人际交往能力和学业成就感,获得了不错的效果。下面就以国贸专业为例讨论以项目为驱动的应用型人才培养的社会化探索。

(一)国际商务专业基于业务流程和角色模拟的课堂学习项目

通过与宁波经贸企业协会、宁波永发进出口有限公司等部分校外实训基地开展合作,收集行业对毕业生需求信息、追踪毕业生成长轨迹、深入企业进行工作岗位群任务分析,从国际商务业务岗位发展需要和工作任务能力两方面进行课程论证,梳理出该工作过程中必须具备的职业素养、能力要求和知识要求。通过对国际商务专业毕业生所从事的岗位以及能力进行了分析,确定了其行动领域,形成了基于业务流程情境模拟课程设计理念,即以岗位工作任务为依据,采用企业真实业务为学生的学习项目,整合序化教学内容。构建“教学内容项目化、课程结构模块化、工作实施任务化、教学考核过程化”的基于项目驱动的业务流程模拟教学[6]模式。实现教与学、学习与工作、理论与实践的深度融合,提高学生的职业能力水平。以虚拟公司宁波远航皮具手袋进出口贸易公司贯穿教学全过程。根据国际商务工作过程和典型工作任务情况,将每个项目的教学内容分解为若干个模块,每个模块又划分为若干个工作任务,工作任务下按业务流程下划若干个子任务,充分体现相应的知识要点与结构及其前后联系。整个教学过程构成了以工作任务模拟为主线,以学生为主体,以教师为主导的任务驱动教学模式。

(二)国际商务专业基于计算机模拟和实体场景模拟的综合实训项目

业务实训项目包括与课程任务同步的实训项目和课后的综合拓展实训。同步训练根据每个模块细分的任务进行,从交易前的准备直到业务善后,一方面巩固研讨课程的专业知识,另一方面加强学生各项基本技能;课后的综合拓展实训则侧重于国际商务综合能力的应用,实践国际商务流程中的各个角色,训练学生发现问题和解决问题的能力。在计算机模拟的基础上,进一步安排学生进行跨专业综合实训,学生在“真实”运作中体验从企业创立、贸易磋商和成本核算等一系列经济活动,通过“真实”的角色扮演和“真实”的管理活动以及产生“真实”的盈亏结果,将所学习的理论知识在校园微型经济运行实验环境中运用发挥,由此获得与真实社会经济活动相近的实战效果。

(三)国际商务专业服务性学习项目

在“互惠”和“双赢”的基础上,国际商务专业整合社区资源,开发服务性学习项目。通过与宁波“世贸通”的合作,一方面让学生进入实际外贸公司进行业务实习,接触实际外贸业务,寻找理论教学、实践教学和实际工作的接口,实现课堂与社会的无缝连接;另一方面,专业教师结合学生根据该公司的需求开发微型科研项目,如企业的目标市场调查和分析、国家外贸政策解读和对该企业的影响、该企业外贸操作流程优化等,形成研究报告。此外,国际商务专业还与宁波善园公益基金会合作,一方面挑选有责任心的学生参与到基金会的相关公益活动的组织过程中;另一方面组织学生组成公益创新团队,结合自己的商科背景和专业知识,设计公益创新创业项目,加入到基金会的公益创投活动中,获得公益创投基金。

参考文献

[1]Eduardo Salas,Jessica L.Wildman,Ronald F.Piccolo.Using Simulation-Based Training To Enhance Management Education[J].Academy of Management Learning&Education,2009(8)No.4:559-573.

[2]王扬眉.高校经管类应用型课程SBT教学模式的实践探索[J].现代教育技术,2012(5):127-129.

[3]Sigmon,Robert L.Spring.Service-learning:Three Principles.Synergist[J].National Center for Service-Learning,ACTION,1979(8):1-9.

[4]Russell,J.F.,&Flynn,R.B..Setting the stage for collaboration[J].Peabody Journal of Education,2001(75):1–5.

[5]Butcher,J.,Bezzina,M.,&Moran,W..Transformational partnerships:A new agenda for higher education[J].Innovative Higher Education,2011(36),29–40.

[6]欧翠玲,王铁骊,刘洋.实践模拟教学在新生代大学生课堂中的应用研究[J].教育现代化,2017,4(29):42-43.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/7580.html