SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要:

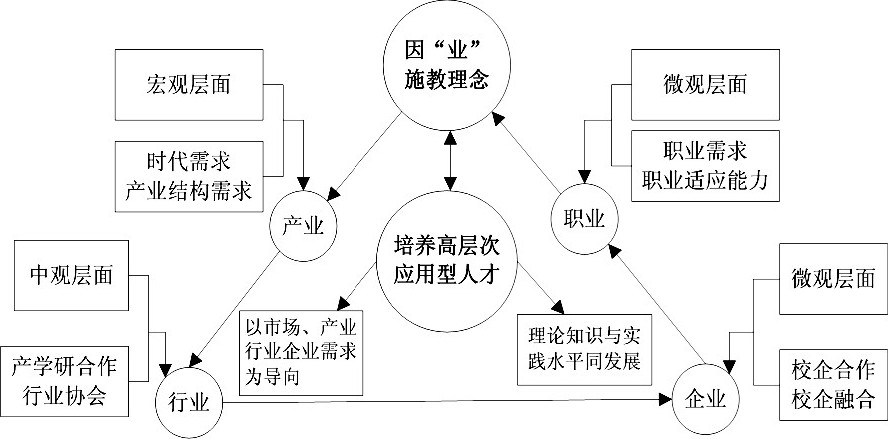

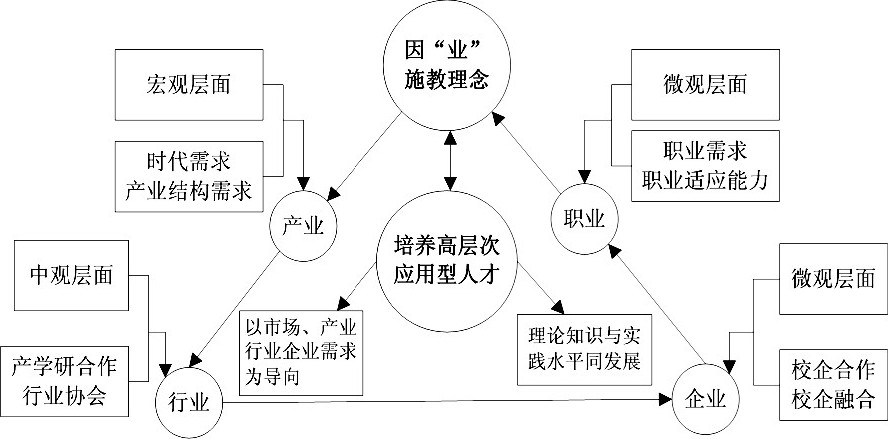

培养大量高层次应用型人才, 是应用型高校服务国家和区域经济社会发展的根本任务。应用型本科院校专业应以适应产业、行业、企业及职业需求为基本原则, 坚持“因业施教”教育定位、教育闭环与教育评价, 探索政产学研一体化、实践教学建设、研教基地开发等路径, 促进应用型本科院校的特色发展。

关键词:

因业施教; 高层次应用型人才; 特色发展;

根据教育部全国教育事业发展统计公报, 到2016年, 我国普通高等学校已接近2600所, 高等教育毛入学率已达43%。[1]各类高等教育为社会各界输送了大量人才, 促进了社会发展。但各类社会组织在招聘所需的对口专业人员上仍存在一定难度, 关于毕业大学生不能很好适应企业发展的讨论不绝于耳, 这反映了我国高等教育仍存在人才培养模式与社会需求联系不紧密、匹配度较低的问题。对于应用型本科院校而言, 在人才培养过程中此类问题更为突出。

随着社会经济结构调整、产业转型升级、新兴行业崛起, 市场对高层次应用型人才的需求日益迫切。然而, 我国应用型人才培养仍然存在诸多弊端与不足, 高职教育对于应用型人才培养旨在强化操作技能, 理论知识储备相对不足, 技术转化能力较弱;应用型本科院校照搬研究型大学培养模式, 侧重理论知识导向, 缺少培养学生解决实际问题的能力和可持续发展的能力, 与社会、行业、就业等需求脱节, 难以深层次匹配产业、行业、企业及职业需求。

当当前前, , 就就培培养养高高层层次应用型人才而论, “因业施施教教””是是应应用用型型本本科科院院校应然之举。“因业施教”所指的“业”是指专业、产业、行业、企业、职业。其定“性”在应用型专业教育, 定“位”在产业、行业、企业需求, 定“向”在职业的适应性、匹配度和贡献率, 即加强人才培养专业度, 加深政产学研融合度, 增强职业岗位匹配度, 提升社会服务力度, 促使学校与企业、学校与职业、学校与行业对接更贴合、更紧密。“因业施教”是应用型本科院校人才培养的核心旨归。

一、“因业施教”概念厘析

概念是学术思维的工具, 厘清概念是理论研究的基础和前提。因此, 研究应用型高校人才培养的“因业施教”论题, 首先必须认真辨析和科学界定“因业施教”所涉的专业、产业、行业、企业、职业等相关概念及其逻辑关联。

“因业施教”概念源于“因材施教”。“因材施教”是指在教育教学活动中, 教育者根据各个学生的实际情况及个体差异, 有的放矢地选择有差别的教育教学方法, 使每个学生能够扬长避短, 找到能够发挥自身优势的学习方法, 激发学生的学习兴趣, 树立学习信心, 从而促进全面发展。“因业施教”指应用型高校结合国家和区域经济社会发展以及产业、行业、企业等对高层次应用型人才的专业导向和职业需求, 实施特色化教育的原则与方法。

专业教育是高等教育的核心内涵。应用型本科院校应以特色专业及课程改革建设为核心, 辐射产业、行业、企业及职业并与之相融合, 在实践中推进创新创业, 提高应用型人才培养质量, 构建“因业施教”的高层次应用型人才培养模式。

(一) 专业与产业

产业是指由利益相互联系、具有不同分工、由各个相关行业所组成的业态总称。产业结构, 即国民经济的部门结构, 是国民经济各产业间及其内部的构成, 同时反映各产业间的关联和比例关系。由于各产业在社会生产力布局中发挥作用的不同以及时代需求的变化, 我国正处于产业结构升级调整的关键阶段。

应用型本科院校的专业设置和区域产业结构是相辅相成的关系。耦合区域产业结构需求是专业设置的前提和基础, 同时合理的专业设置所培养出的优秀人才正是促进区域产业结构升级优化的核心力量。通过分析历年就业结构的变化, 就能直接反映区域产业结构的需求, 高校要切实把控区域产业结构需求来调整专业设置, 确保专业调整能与产业发展顺利衔接, 推进区域经济发展。

(二) 专业与行业

行业是以生产要素组合为特征的各类经济活动。其按照劳动者、劳动对象、劳动资料三要素所形成的不同组合的各类经济活动的技术特点划分。产业侧重各行业在社会生产力布局中发挥的不同作用这一宏观层面, 行业着眼于生产力的技术特点这一中观层面。

应用型本科院校的专业建设要以市场需求为认知和导向, 以服务区域经济社会发展为指导思想, 专业结构调整应注重适应性、跨学科性, 融入鲜明行业特征, 以培养符合社会需求的复合型人才。鼓励行业参与专业调整设置是优化人才培养方案的重要举措。要加强高校与行业协作平台的建设, 诸如发挥行业协会的纽带作用, 依托行业协会能够接触到更多与专业相关的企业、具备行业前瞻性、对业态发展剖析较为透彻等优势, 由行业协会发挥主导作用, 切实了解社会需求, 明确专业结构调整方向, 优化人才培养体系, 将专业与行业紧密衔接, 加快实习基地建设, 促进产学研合作, 提高学生就业率, 确保行业发展所需的人才质量。

(三) 专业与企业

企业相对于产业行业来说属于微观层面。行业是由提供同类型产品和服务的同一类企业组成, 企业是以盈利为目的的社会经济组织。

校企合作是专业与企业相融合的有力表现形式, 是应用型本科院校发展的必经之路, 亦是学校培养高层次应用型人才的战略发展方向。应用型本科院校和地方企业之间存在共同的目标利益, 且两者在人才培养、产学研项目建设等方面优势互补, 故而两者之间存在较大合作空间。高校应利用自身学科专业优势, 融合区域经济发展, 分析企业需求, 积极优化调整专业设置, 以企业“订单需求”为定位、岗位能力要求为方向、企业用人监测反馈为人才质量标准, 让学生能将所学专业理论知识内化为应用能力, 真正体现学以致用, 落实企业参与、校企融合, 构建注重实践、研教对接、发展创新的高层次应用型人才培养机制。

(四) 专业与职业

专业概念的界定是我国高等教育研究领域的一个热词。一般而言, 对专业的共性解释是:专业与人才培养紧密相连, 其区别于学科, 属于社会分工和学业类别, 存在于学科与社会需求的交汇点。专业以社会需求、产业结构调整、各行业及岗位的人才需求、人才培养所需的知识结构等因素的变化而进行变动设置, 并组织关联学科与之匹配。

根据教育部《普通高等学校本科专业目录 (2012年) 》, 普通高等学校本科学科门类分设哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学12个学科门类, 专业类92个, 本科专业506种 (其中包含基本专业352种、特设专业154种) , 国家控制布点专业62种。[2]职业通常指个人在社会生活中所从事并以此为主要生活来源的工作种类。国际劳工组织颁布的《国际标准职业分类 (2008) 》, 将世界上所有工作分为10个大类、43个中类、130个小类和436个细类 (职业) 。《中华人民共和国职业分类大典 (2015年版) 》, 将职业类别分为8个大类、75个中类、434个小类以及1481个细类 (职业) 。[3]职业以社会分工为桥梁, 是社会关系和社会形式的综合反映, 其区别于产业、行业及企业, 同时又与三者有着密切联系。

从应用型本科院校人才培养的内涵建设上看, 提高学生的应用能力、社会适应能力、可持续发展能力是关键, 其中提高社会适应能力中的职业适应能力乃重中之重。要改变传统单一传授学术知识的培养模式, 以职业需求为导向调整设置专业, 使专业综合化, 培养融合学术理论和应用技能的高层次应用型人才, 切实匹配社会需求。

二、“因业施教”核心内涵

我国高等教育进入大众化发展阶段后, 国家大力推动高等教育多样分类发展, 倡导普通本科高校以及研究型大学的部分学院顺应时代和地方区域经济发展需求办学, 注重走近产业行业企业, 开展多元化教育活动, 囊括但不限于育人、科研、服务等, 并形成完善的教学体系、科研发展、考评体系、管理制度等。

应用型高校应遵循“因业施教”理念, 寻求特色化发展之路。如, 积极探索应用型本科院校与高职院校联合办学模式, 优化资源配置, 合理利用两者培养应用型人才的特点和优势, 构建应用型本科院校与高职院校在专业设置、师资共享、人才培养等多方面深层对接的教学模式, 培养更加契合社会发展需求的高层次应用型人才。

同时, 应用型高校应与产业、行业、企业加强人才资源、科学技术、资源优化等方面的培育与交流, 形成合作共赢局面。

(一) “因业施教”教育定位

高校的特色化是学校优良传统与创新相融并不断推进的过程。[4]应用型本科院校教育模式有别于高职教育。高职高专院校人才培养注重动手能力, 着重“怎么做”, 培养的是技术型、技能型人才, 面向生产一线。应用型大学人才培养注重应用能力, 兼容了“是什么”和“做什么”, 培养的是适应社会需求、具有实践能力的专业技术应用型人才, 学生不仅要拥有扎实的专业知识和理论基础, 而且要有较强的实践能力及科技运用水平。[5]

应用型本科院校的人才培养目标不仅要求系统理论知识的全面性, 而且要侧重体现知识与实践结合, 匹配社会需求, 其特色体现在“因业施教”培养应用型人才。坚持与社会、产业、行业、企业深层联合是实现高校可持续发展的重要战略选择。高等教育发展与地方经济发展关系密切, 互为前提。应用型本科院校应以社会需求和地方经济发展为先导, 依托高校自身人才及学科优势特点, 寻求政府政策及资源支持, 积极为社会、产业、行业及企业提供服务。应用型本科教育注重工程技术教育与研发, 新时代要求应用型本科教育在开展技术研发过程中重视服务产业行业企业的理念、产业行业企业的参与融合及人才培养模式的创新。

(二) “因业施教”教育闭环

应用型本科院校的专业设置应满足社会需求, 与产业结构变化及专业人才需要同频。学校应从宏观、中观及微观层面出发, 洞悉区域产业结构调整变化, 立足行业前瞻, 剖析行业动态, 深刻领会社会发展需求、产业行业企业发展变化、先进生产技术发展趋势、毕业生职业发展面向以及岗位胜任所需的理论和实践能力结构, 构建能够培养符合市场需求、拥有完善理论知识、先进实践技能的高层次应用型人才的专业课程体系 (见图1) 。

具体而言, 应用型本科院校应以培养高层次应用型人才为目标, 以产业、行业、企业及职业多种元素为中介构建专业及课程, 实施因“业”施教特色办学理念。高层次应用型人才的培养实质是为了满足市场对多样化人才的需求。专业教育的开展关键在于合理设置专业, 必须紧扣社会需求、产业结构调整变化、行业动态、企业发展、职业岗位需要多种元素, 从宏观、中观及微观多维度出发, 科学剖析现代产业、行业、企业及职业所要求的理论知识与技能技术水平, 按照“知行统一”的理念, 进行专业定制、课程体系修改及学科知识重组, 真正走以需求为导向、以服务社会经济发展为目标、产学研同发展、学科专业创特色、因“业”施教的办学之路。

图1“因业施教”教育闭环示意

(三) “因业施教”教育评价

高层次应用型人才的培养, 最终要落实到人才的高质量就业。因此, “因业施教”又是一种以职业能力为本的教育。职业能力并不是单一的能力, 而是多种能力综合, 是指个体在完成某项职业任务或行业工作过程中所表现出来的综合素质, 包括经验、知识、技能、态度等。通常分为一般职业能力、专业能力和综合能力。一般职业能力是基础, 专业能力是补充, 综合能力是关键, 对于促进职业能力的培养和发展, 这三者缺一不可。一般专业能力是指学习能力、语言能力、人际交往能力、团队协作能力、环境适应能力、心理承受能力等基本生存技能。专业能力强调专业性, 以是否能够胜任具体岗位工作为考核标准。综合能力是对个体职业能力要求的提升, 包括跨职业专业能力、方法能力、社会能力及个人能力四方面关键能力。

此外, 高层次应用型人才的评价也可以依据职业能力的动态性及实践性调整优化, 破除传统壁垒, 从以单一考核考试成绩的评价标准逐步过渡到以考核理论知识、技能水平等综合素质能力的评价标准, 构建以考核综合应用能力为主的人才质量评价体系, 同时, 培养过程中要重视和体现产业行业企业管理技术人员的融合及参与。

三、“因业施教”路径探究

(一) 政产学研协同

作为直接面向服务、生产、建设等领域第一线的复合性应用型高素质专门人才, 其培养目标决定了其培养途径的多元化, 必须从育人机制、环境组成、组织形式等多方面与社会开展合作。政产学研合作是高层次应用型人才培养的必由之路, 在人才培养过程中, 还应重视与政府及产业行业企业深度融合。

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/322.html