SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:《失效分析》是材料科学专业特色必修课程,在该专业整个课程体系中起着重要作用。该课程既具有较强的综合理论分析,又是一门实践性很强的课程。本文遵循工程教育认证理念,以学生为中心、产出为导向对课程内容、教学手段、评价机制、持续改进等方面进行了研究,以期实现对学生知识、职业能力、职业素养三方面的培养。

关键词:失效分析;案例分析;过程考核;持续改进

本文引用格式:齐小犇,等.工程教育认证背景下《失效分析》课程教学研究[J].教育现代化,2020,7(49):152-155.

一 引言

工程教育专业认证是国际通行的工程教育质量保障制度,也是实现工程教育国际互认和工程师资格国际互认的重要基础。2016年,我国成为工程教育本科专业学位互认协议——《华盛顿协议》的正式成员,意在促进工程学位互认和工程技术人员的国际流动[1-4]。

上海电机学院材料科学与工程(再制造技术与工程方向)专业是根据我国循环经济的发展战略及绿色再制造产业革新对高素质技术应用型人才的实际需求,尤其为满足上海产业升级,特别是临港新片区再制造产业中长期发展需要的基础上结合学校特色建设的本科专业,于2016年09月开始招生。本专业以“全周期工程教育”的新工科人才培养理念为指导,打造全周期工程教育人才培养体系,构建校企全过程融合的人才培养模式,旨在培养具有良好的材料工程技术能力、人文素养和发展潜力,能够在材料科学与工程特别是再制造工程领域从事再制造产品设计、产品再制造、检测与质量控制、项目管理与技术服务的高等技术应用型人才。

《失效分析》是依据材料科学与工程(再制造技术与工程方向)专业人才培养方案,并且满足企业职业能力需求所开设的课程,是材料科学与工程专业的十门核心课程之一,属于本科后职业能力培养性质,在材料科学与工程专业的整个课程体系中起着重要的作用。失效分析的课程内容涵盖了材料力学性能、材料科学与基础、材料加工工艺、材料分析测试技术、机械设计基础等内容,课程教学要求掌握材料失效分析基本概念、基本形式和基本原理以及实际材料失效分析的基本程序,并且要具备利用这些基础知识进行失效分析的能力,用于指导各类零件产品的设计、选材、加工、寿命评估、质量检测及管理等各个方面。

课程建设是实现人才培养目标的重要途径。作为涵盖材料科学与工程专业知识、职业能力与职业素养培养的综合课程,《失效分析》课程建设应遵循工程教育理念,明确培养目标;以学生为中心、产出为导向,优化教学内容,改进教学手段;加强过程考核,全面评价学生掌握情况;建立持续改进措施,对课程进行有效质量监控。

二 遵循工程教育理念,明确培养目标

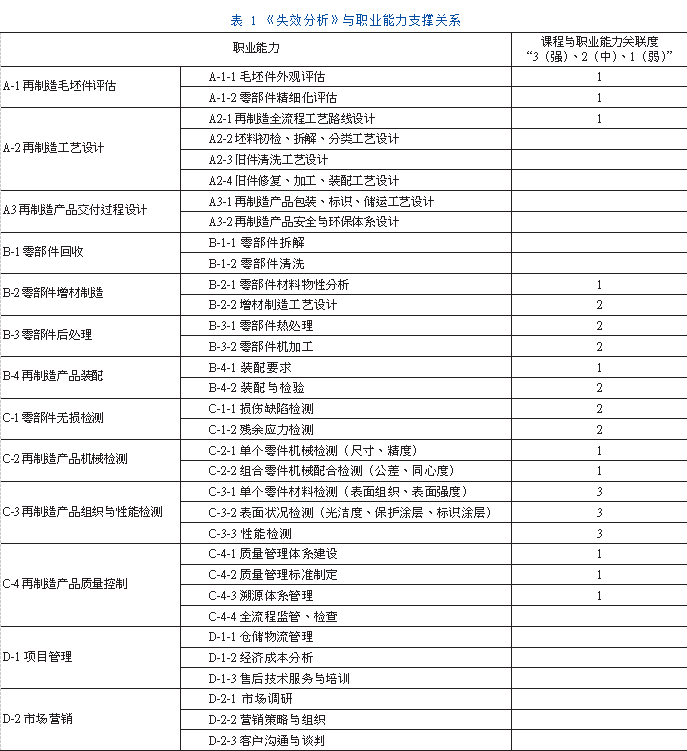

根据材料科学与工程专业毕业生的工作领域所需的职业能力进行归并,形成四大职业模块,分别为:A.再制造产品设计,B.产品再制造,C.产品检测与质量控制,D.项目管理与技术服务。《失效分析》属于本科后职业能力培养性质,对学生职业能力起到良好的支撑作用,支撑关系如表1所示。

所以,课程建设以培养再制造领域的失效分析能力为主线,在知识层面,以失效分析基础知识与基本方法、失效模式和典型案例为重点,采用模块化方式构件课程内容体系,强调案例教学;在职业能力层面,培养学生对失效产品进行基本分析的能力;在职业素养层面,养成学生严谨求实、认真负责、敬业专注的工作态度。《失效分析》的课程目标如表2所示。

三 以学生为中心、产出为导向,优化教学内容,改进教学手段

工程教育认证要求人才培养以产出为导向,由“老师教什么”向“学生学到什么”转变,即由“老师为中心”转变到以“学生为中心”[5],并且通过教学方法与教学手段的改进有效帮助学生取得相应学习效果。

本门课程共计32课时,其中4课时为实验,余28课时为理论。《失效分析》学习内容繁杂,涉及如材料科学基础、材料力学性能、材料加工工艺、机械设计基础等多门学科知识[6],这必然要求28个课时的理论教学分清主次,详略得当。失效分析作为一门多学科交叉的综合性学科,是材料科学在工程实践上的重要应用[7]。而实验教学在培养学生综合素质和能力方面具有其它教学环节不可替代的作用[8]。所以4课时的实验设计不仅可以考察学生对失效分析相关知识的掌握,还能对学生的职业能力、职业素养进行有效培养。

(一)案例教学贯穿全程

利用案例教学贯穿授课前、授课中、授课后全程,激发学生学习主动性,促进学生对失效分析相关理论知识的串联,掌握失效分析的基本能力。

授课前,引入如世贸大厦倒塌、空中浩劫、温州动车追尾、无锡高架桥倾覆事故等时事热点案例,激发学生对于失效分析的基本认识,探索造成事故发生的原因,引发学生对构件失效的思考与讨论,还能通过事故所造成的财产损失与人员伤亡让学生体会到产品失效所造成的伤害,引导学生对职业责任的理解。

授课中,针对讲解的知识点进行案例的有效穿插,帮助学生建立知识与实际运用间的桥梁,如在失效分析基本概念的介绍过程中引入泰坦尼克号沉没事件,以此事件让学生理解失效分析的主要内容,即失效模式、失效机理、失效起因与预防措施;再如,在疲劳断裂失效分析的介绍中引入彗星号喷气式客机的兴衰,引发学生关联前序金属疲劳相关知识,引导学生从失效机理、失效特征、预防措施三方面掌握疲劳断裂失效分析相关内容;在焊接裂纹与失效分析节段,引入大国工匠-“铁甲神医”白津生焊接能手的案例,引导学生对焊接缺陷、焊接失效、焊接危害的思考与讨论,并能引发学生思考工作责任感、大国工匠的精神引领。

授课后的失效案例通过百度云盘共享给学生,学生通过扫描不同章节的二维码即可看到,比如轴箱弹簧支撑圈断裂失效分析,首先是对失效构件的使用背景的介绍,用于帮助学生理解真实工件的使用环境,然后利用一系列测试手段对失效件进行分析,如断口宏观形貌、微观形貌、失效件成分分析、硬度测试、金相组织检验、无损检测等,根据所得结果进行失效原因的讨论,做出轴箱弹簧支撑圈失效原因的判定。授课后的失效案例共享不仅可以让学生回顾已学相关知识,将失效分析理论知识具象化,还能强化学生对失效分析思路及程序步骤的理解。

(二)优化课内实验环节

失效分析课程试验的目的不仅在于加深学生对基本理论和技术的理解,还在于培养学生分析问题、解决问题的实际能力[9]。断口宏观与微观观察是失效分析的经典实验项目,传统做法是对材料进行拉伸、扭转、弯曲或冲击试验后让学生观察断口的形貌,并总结特点。其实学生在上工程力学或材料力学性能时已经进行过相应实验。为了提高学生解决复杂工程问题的能力,我们以失效分析的思路进行实验设计,即实验时每个小组的同学可以领到3-5个断口样品,通过断口的形貌观察、特征总结、小组讨论,判定每个断口的失效形式。将学生按部就班的按照传统“制备试样-分析试样”模式进行实验的过程转变为以学生“操作、思考、讨论”为主导的“分析试样-判定失效原因”的实验模式,引导学生建立失效分析理论知识与实践操作之间的关联。

除此之外,课程还进行了开放性实验项目的设计,提高学生主动性,为学生创造更加开放的实验环境。如材料表面失效分析实验,让学生根据实验指导书的相关介绍进行试样表面失效分析步骤设计,然后利用实验室的相关分析测试仪器,如光学显微镜、电子显微镜、化学元素分析仪等对试样表面进行形貌观察、元素分析,小组进行特征总结与讨论,确定特征失效模式,判定表面失效起因。

同时,实验教学环节融入了小组讨论,在这个过程中不仅可以提高学生的积极主动性,培养学生解决实际问题的能力,还可以帮助学生建立团队合作意识。

(三)加强过程考核,全面评价学生掌握情况

《失效分析》课程考核由过程考核与期末考核相结合的方式进行,分别占比50%,突出过程考核的重要性。过程考核包括课内实验(占比20%)、案例分析与讨论(15%)、作业与测试(15%)。作业分模块进行布置,不拘泥于课后习题,而是由教研组老师进行搜集、整理与完善后通过百度云盘进行发布,主要为了跟踪学生对模块内知识点的理解、牵连与运用程度;案例分析与讨论则是学期初就布置好的项目,随着学生对授课内容的理解与掌握,由学生针对某一模块进行失效案例的分析与讨论,旨在考察学生对工程实践问题的能力,并且通过案例分析报告的撰写考察学生工程写作与工程分析的能力;课内实验主要是考察学生的动手操作能力、分析问题、解决问题、团队合作的能力;过程考核的这三部分涵盖了对学生知识、能力与素质三方面的考察。期末考试仍然以传统卷面考核方式进行,但因为日常作业与测试已经对模块内知识点进行了考察,所以期末考试中题目多以工程应用与综合分析为主,如看图分析,确定失效分析流程,建立断口形貌特征与失效形式之间的关系,进而提出预防措施,引导学生从知识点的记忆转而对知识的掌握与运用。

四建立持续改进措施,对课程进行有效质量监控

工程教育认证中提到,课程应遵循“评价-反馈-改进”[10]形成闭环,建立持续改进措施。

(1)课程达成度分析:建立过程考核环节与课程目标的对应关系,明确各个环节的考核标准,统计学生每个考核环节的考评分数,对课程达成度进行评价,可考察学生对知识点的掌握情况。若达成度较低,说明学生对该知识点掌握较差,可根据掌握情况提出改进措施,如利用思维导图串联相关知识点帮助学生建立知识脉络、利用多媒体技术、案例分析深化学生对知识点的运用等。

(2)教学评价反馈:学校已建立的教学评价反馈机制有教学督导评教、学生网络评教+课堂评教、同行评教三部分。除此之外,课程授课过程中,利用雨课堂app、或者作业等多种形式搜集学生对授课内容的意见与建议,针对普遍问题进行课堂反馈,若是个别问题则通过邮件的形式进行反馈。

(3)持续改进:根据课程达程度分析与教学评价反馈对授课内容、授课形式、教学手段等进行持续改进。如采用模块化构建课程内容体系,并根据以上两种结果的反馈对课程内容进行动态更新机制,积极对相关行业进行调研,主动更新教学内容;利用小组案例讨论方式提升学生提炼分析技巧的能力等。

五 结语

《失效分析》是一门实践性较强的课程,同时又需要学生具备扎实的理论分析。因此,在教学上以失效分析基本概念为基础,探索一种适宜的教学方法,结合具体的工程和科研案例提升学生对失效分析的兴趣和理解,注重培养学生理论结合实践的能力,使本门课程的教学达到良好的效果。

参考文献

[1]牛继南,王晓虹,张生辉,等.工程教育认证背景下的《材料科学基础》课程考核方式改革[J].山东化工,2017,46:105-106.

[2]杨燕,陈智栋,刘春林,等.工程教育认证背景下《高分子材料成型加工》教学模式初探[J].高分子通报,2016,11:88-91.

[3]杨燕,陈智栋,刘春林,等.工程教育认证视角下材料类专业人才培养研究[J].教育教学论坛,2017,39:142-144.

[4]贾阳.工程教育认证体系下材料科学与工程专业的毕业要求建设[J].文教资料,2017,14:106-108.

[5]师奇松,杨明山,戴玉华.基于工程教育认证的“以学生为中心”的高分子化学教学改革[J].教育教学论坛,2019,11:103-104.

[6]曹国剑,王丽萍,康福伟,等《.失效分析》实践教学的感悟[J].教育教学论坛,2013,38:108-109.

[7]杨振国,毕彤彤.《材料失效分析》课程互动式教学的实践与拓展[J].教育教学论坛,2017,45:142-145.

[8]张有凤,孙剑桥.材料失效分析实验教学模式的探索[J].教育教学论坛,2014,1:238-239.

[9]康学勤,孙智,任耀剑.工科高校课程多模式教学的构建与实施——以《失效分析》课程为例[J].新课程研究,2015,05:21-22.

[10]张义,唐友名,孙贵斌,等.基于工程教育认证的课程持续改进改革与探索[J].教育现代化,2019,86:93-94.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/31205.html