SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:加强创新创业教育,培养创新人才,是高校落实创新驱动发展战略的重要举措。专业教育与创新创业教育融合,是深化高校教育改革的重要途径之一。浙江理工大学纺织类专业以纺织产业发展趋势为引领,优化纺织专业培养方案,构建模块化课程体系,着重于对学生的创新创业意识和能力的培养,建立“三强化、四模块”人才培养体系,创新教育教学方法,紧密结合纺织类专业教师科研项目和成果,科研与教学双轮驱动,改革专业实践教学模式,构建“一个中心、三个平台、六个集群”开放式创新实践体系,有效地培养了学生创新精神和创业实践能力,为纺织类专业教育和创新创业教育融合提供了思路。

关键词:创新创业教育;纺织专业教育;融合

本文引用格式:钱建华,等.纺织类专业教育与创新创业教育的融合研究——以浙江理工大学纺织类专业为例[J].教育现代化,2019,6(94):34–39.

Study on Integration of Textile Major Education with Innovation and Entrepreneurship Education

——Take Textile Major of Zhejiang Sci-Tech University as an Example

QIAN Jian-hua,LIU Jing,WANG Yin-yan,YU Bin,YANG Bin

(College of Materials and Textiles,Zhejiang Sci-Tech University,Hangzhou,China)

Abstract:It was an important implementation of innovation driven development strategy in Colleges and Universities that strengthen innovation and entrepreneurship education.It was an important way that Deepen educational reform in Colleges and Universities by integration of major education with innovation and entrepreneurship education.With the development trend of textile industry,The Textile Department of Zhejiang Sci-Tech University optimized major training programs and curriculum system,and innovated education and teaching methods for improving students'innovative consciousness and enterprise ability by Establishment of"Three Enhancements,Four Modules"Talents Training System.By reforming major practice teaching mode and combine tightly textiles teachers'research projects,and constructing an Open Innovation Practice System of"One Center,Three Platforms and Six Clusters",the integration of textile major education with innovation and entrepreneurship education have effectively cultivated students'innovative spirit and practical ability.This paper provides a train of thought for the integration of major education with innovation and enterprise education.

Key words:Innovation and Entrepreneurship education;Textile major education;Integration

纺织工业是重要的民生产业,改革开放以来,中国纺织工业全行业快速发展,形成了从上游纤维原料生产到纺织加工、服装、家用、产业用等终端产品制造不断完善的产业体系。特别是中国加入WTO以后,纺织品出口逐渐成为主要的出口创汇种类,中国纺织业也成为国际竞争优势明显的产业,为了满足纺织工业快速发展对纺织类专业人才的需求,全国开设纺织类专业的大学大约有69所,培养目标大多数为面向纤维原料制备和纺织加工技术的制造型企业需求,培养具备现代纺织工程理论和高端制造技术、纺织产品设计、现代纺织企业生产管理等能力的纺织类专业人才。通俗地讲,传统纺织类专业主要是培养“进工厂、下车间、懂管理”的技术管理型人才。

近年来,中国纺织工业发展面临发达国家“再工业化”和东南亚发展中国家加快推进工业化进程的“双重挤压”,发达国家在科技研发和品牌渠道方面优势明显,东南亚和非洲地区的发展中国家劳动力成本优势明显。我国纺织纤维及产品的加工总量已经占全球纤维加工总量50%以上,由于人口红利和资源的局限,纺织业面临着结构调整和产业升级,从纺织大国转型为纺织强国。纺织工业与信息技术、互联网深度融合为创新发展提供了广阔空间,企业生产模式向智能化、柔性化、精细化方向转变,纺织工业也由传统生产制造逐步向服务型制造转变[1]。原来的面向制造业为主的纺织类专业人才培养目标和培养方案,难以适应行业发展的需求。2017年9月,中共中央办公厅、国务院办公厅联合下发《关于深化教育体制机制改革的意见》[2],强调高校要把人才培养作为中心工作,鼓励教师创新教学方法,完善学分制等课程体系,实施灵活的学习和考核制度,加强实训基地建设,建立健全学科专业动态调整机制,把创新创业教育贯穿人才培养全过程。

创新创业教育是一种新的教学理念和模式,创新创业教育中的“创新”和“创业”是既有联系又有区别的两个概念,创新教育是以培养创新精神为价值取向的教育,本质上是一种素质教育;创业教育是通过教学途径,培养大学生创新精神和创业意识,通过实践环节形成初步的创业能力。专业教育又称专门教育,是培养各级各类专门人才的教育,包含通识教育、专业基础教育、专业实践教育三大模块[3]。目前,国内教育界对创新创业教育改革的模式与机制、创新创业教育融入专业教育模式与机制、创新创业师资队伍建设与人才培养机制、创新创业生态体系构建与升级等方面进行了探索和研究[4]。本文从纺织工业的转型升级现状,促进和推动纺织类专业人才培养目标和模式的改变出发,提出纺织类专业人才“三强化、四模块”人才培养体系,围绕纺织类专业教育与创新创业教育深度融合进行实践,以期为国内外高校纺织类专业人才的培养提供思路。

一 国内外创新创业教育与专业教育融合模式

(一)国外创业教育发展概况

近代高等教育起源于欧美等发达国家,19世纪末期,随着社会分工越来越精细和专业化,欧美高等学校人才培养目标从通才、自由教育模式逐渐向标准化、专业化方向发展。二战结束以后,通识教育、自由教育又重新得到了美国教育界的重视。1947年迈尔斯·梅斯教授在哈佛大学商学院首次开设“新企业管理”课程,1953年彼得·德鲁克在纽约大学开设了一门“创业与革新”课程,这一阶段的创业教育是仅仅作为单独课程在商学院开设,1968年百森商学院首次在本科教育中开设创业方向主修专业,创业教育着重培养学生的创业精神,其课程体系内容涵盖课堂内外,设计并推出了爱丽丝·巴特勒风险加速器项目,该项目主要包括“场所空间、伙伴团队、资源和赞助”等基础架构——法律建议和可行性分析——组建团队、设计商业模式、规划行动蓝本、形成商业计划——启动和成长、关注运营、销售、融资准备——项目成熟”,标志着创业学作为正式的学科专业教育,从商学院本科生教育逐渐的扩展到其他所有学生的学习内容[5]。20世纪70年代,美国就有一百多所高校设置创业教育课程,据统计,2000年美国2600多所高校中有80%的都设置至少一门创业学课程,斯坦福大学将前沿理论和现实社会的专业知识汇集融合,教师通过董事会服务来为相关公司提供专业领域知识,也通过这项服务,了解行业挑战和消费机会。斯坦福大学也是一个创造性思维和实验的中心,包括企业创新、非营利、人文科学和创新艺术,每年有30%的学生选修创业类课程。

欧洲工商管理学院成立于1957年,学院设有欧洲(法国)、亚洲(新加坡)和中东(阿布扎比)三个校区,学历层次从本科至博士。学院拥有强大和完善的创业生态系统,包括创业训练营、创业大赛、创业论坛、创业俱乐部、驻校企业家计划、校内孵化器、风险投资机构等,提供创新与创业培训、人力资源、项目咨询和孵化、投资管理、企业家支持等多个服务模块。学院还拥有独立的孵化器和全球校友网络,能够从创意向采用推动创新,其近年来的毕业生中有40%的人选择了创业[6]。

总体上来说,国外大学创业教育具有几个明显的特征:一是注重学科前沿理论研究与应用,强调跨学科研发。二是注重产学研深度融合,创业项目内容与所在地区产业联系紧密,通过大学科研成果转化促进创立高新技术企业,从而带动整个区域经济发展。三是具有浓厚的创业氛围,大学成立社团组织支持创业教育和创业活动,将创业教育渗透到专业课程设置中,发挥校友企业家和工商企业界的作用,聘请企业家作为兼职教师和创业辅导员。四是科技成果转化力度很强,通过设立校办创业空间、孵化器、科技园等培育孵化高新技术企业,这些企业又从科研经费上反哺高校的科学研究,形成良性循环[7,8]。

(二)国内创新创业教育发展概况

我国的创新创业教育从20世纪90年代开始起步。教育部从2002年起,在清华、人大等9所高校探索符合我国国情的创新创业教育试点,主要针对创新创业教育体系研究、与专业教育的融合模式进行了一些摸索,试点工作取得了一定的实践经验。2010年教育部下发了《关于大力推进高等学校创新创业教育和大学生自主创业工作的意见》[9],2012年8月,又下发了《普通本科学校创业教育教学基本要求(试行)的通知》。创新创业教育逐渐成为深化我国高校教育改革的重要理念,2015年5月,国务院办公厅发布《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》[10],主要针对创新创业教育中存在的共性问题,提出破解方法和指导,要求修订专业人才培养方案,将创新精神和创业意识、能力,作为评价人才质量的重要指标之一。各高校将创新创业教育融入专业教育、通俗教育等课程体系的建设力度逐渐加强。如清华大学探索形成了“课程-实践-项目-研修”为一体的教育模式。哈尔滨工业大学制定“厚基础、强能力、宽专业”的教学计划,注重课堂教学对学生创新意识的培养。浙江纺织服装职业技术学院从培养方案入手进行顶层设计,构建“三分式”教学模式和“四平台菜单式”课程体系,针对学生发展目标分类,按照不同培养类别划分不同层次进行培养。国内各高校创新创业教育的改革主要针对高校创新生态体系构建,创新创业教育改革的模式与机制研究,师资队伍和课程体系建设,众创空间等平台的作用与运作模式,构建适合于创新创业的教育教学体系[11,12]。

目前,国内设有纺织类专业的高校创新创业教育总体还处于初步发展阶段,大多数存在以下问题:一是创新创业教学方法单一,教育理念落后,没有在教学和实践平台层面全流程实施,通常都是把创新创业教育纳入创新学院的工作。二是创新创业教育没有与纺织类专业教育体系紧密融合,只是作为若干选修课程,而且,多数高校未将其纳入纺织类专业人才培养体系之中,独立设置的创新创业教育课程与专业学习关系不大,与专业教育体系的结合度不够[13,14]。纺织工业属于长线制造业,从原料——纤维——纱线——织物——印染——服装成品,涉及到的工序和产品千变万化。浙江是具有明显特色的纺织大省,其化纤原料产量占全国一半以上,印染产量占全国60%,非织造布(产业用纺织品)产量占全国45%以上,纺织品出口量占全国第一位。浙江省纺织工业的发展特点是主要集中于行业的两端,即纤维原料制造和服装成品生产,纺织品的研发、设计和外贸销售。浙江理工大学纺织类专业主动适应这种行业发展新形势,改革培养方案,建立“三强化、四模块”的模块化的分类人才培养体系和菜单式课程体系,强化创新创业教育与科研融合,创新创业教育和实践教学融合,取得了显著的效果。

二改革培养方案,建立“三强化、四模块”人才培养体系

浙江理工大学纺织类专业遵循“适应现代新型纺织工业发展和经济建设需要,基础扎实、创新实践能力强,具有国际视野的纺织工程专业高素质复合型人才”的首要目标,培养面向现代纺织产业发展,扎实掌握自然科学基础和纺织工程专业基础理论及知识,具备良好的科学、工程及人文素养,能够在纺织企业、检验、外贸、海关等部门胜任纺织工程技术研发、产品开发、国际化流通运作、现代纺织企业生产管理、纺织品检验等工作,具有纺织工程创新思维及国际视野的复合型高级工程技术人才。根据以上目标,改革培养方案,建立“三强化、四模块”人才培养体系。

(一)强化学科交叉,坚持产学研用结合,上下游结合

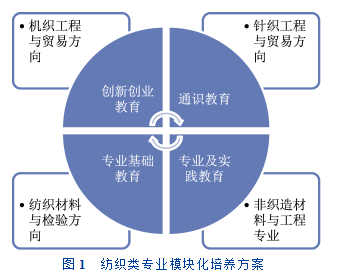

我国纺织工业的原料从天然纤维为主逐步演变成化学纤维为主,化学纤维的生产及染色涉及到化工专业。纺织机械的自动化水平,代表了纺织工业的先进程度。纺织品和服装的色彩搭配,款式设计等涉及艺术设计和色彩。改革开放以后,家纺、服装等纺织品成为我国的出口创汇大类产品,特别是中国加入WTO以后,纺织品服装出口额逐年增长,年均增长6%以上,2018年达到3000多亿美元,纺织类专业的大量毕业生从事外贸工作,因此,在纺织类学生培养方案和课程中增加了外贸方面的专业课程。纺织科学与工程一级学科与材料学、机械、电子信息、国际贸易等外围学科的交叉与融合日益加深,通过学科交叉,以四个模块化的方式培养具有机织、针织和非织造加工理论与技术开发能力、纺织产品设计才能,纤维原料和纺织产品检测能力,纺织车间生产管理能力,掌握国际贸易知识。按照图1所示的四个模块方向,纺织类人才培养从大一下开始由学生自主选择模块,从大二开始,按照模块方向进行分类分班,课程体系也相应按照模块调整。

(二)强化创新创业教育

在教学内容中融入创新创业教育内容,并与通识教育、专业基础教育、专业及实践教育有机融合,以上三类教育学分共160分,形成纺织类专业教育的核心层,还新增第二课堂教育5个学分,与以上三类学分相对独立,学生可通过发表学术论文或申报专利、参加各类竞赛或设计大赛、通过各种资格证书考级等方式取得此学分,在必修课程中新增创业基础课程,总共32学时,讲课16学时,实践16学时,学生可获得2学分。

(三)加强校外创新实践教学

浙江理工大学纺织类专业是在原丝绸工程专业的基础上发展的,丝绸在80年代起就属于国家出口创汇主要产品之一,外贸出口中,检测是比较重要的环节,因此针对纺织纤维检测课程和实验属于比较重要的校内教学内容,有很多学生毕业后在检测机构工作。纺织类专业改革学生人才实践培养模式,第一课堂与第二课堂有机结合,与企业共建实践教育平台。SGS集团是全球领先的检测、鉴定和认证机构,与浙江理工大学材料与纺织学院共同创建校企合作纺织类人才培养模式。该模式以满足学生和企业的用人需求、促进学生学用结合为出发点,学院纺织专业教师给学生讲授理论知识,企业选派实践教学讲师讲解贸易实践方面的专业知识,并进行纺织检测及个人职业技能培训。学生还可以在SGS公司进行为期一个月的公司实习、暑期夏令营,为企业挖掘和培养适应企业发展、满足市场需求的纺织类人才提供实践平台,也增强了学生适应社会的能力,提升学生的就业能力和市场竞争力。

三 纺织类专业课程教学内容与创新创业教育深度融合

(一)按照“学科交叉、模块设课、研教贯通”的原则,构建模块化课程体系

按照图1所示模块化培养方案,各专业通识教育内容相同,创新创业模块、专业基础模块的课程各专业互通,学生可以任意选修。通识教育不仅要求学生掌握数理化方面的基础知识,还要掌握工程类的基本知识,主要课程包括工程化学、工程力学、工程制图及机械设计基础,纺织材料学、纺织化学等课程,四个模块方向的学生都需要必修。专业课程按类别选择,如“机织工程与贸易”模块方向主要包括织造学、织物设计、现代准备工艺学、机织纹织学等课程。“针织工程与贸易”模块方向包括经编工艺学和纬编工艺学、针织机电一体化技术与应用、针织新产品设计与开发等课程。“纺织材料与检验”模块方向包括纤维与纺织品测试技术、纺织品标准与检验学、纺织品质量与控制等课程。“非织造材料与工程”专业课程包括非织造材料性能与测试、非织造产品设计与应用、非织造挤压成网技术与原理、非织造加工与后整理、非织造加固技术与原理等。创新创业模块6个学分,该模块课程的学分经认定后可作为通识教育、专业基础教育和专业教育的选修课程学分,第二课堂的5个学分必须通过学校认定的创新创业实践活动来获得。一部分专业必修课程是相同的,还有一部分专业必修课程根据学生选择的方向而具体分类别。专业选修课也是模块化菜单式,每个学生根据自己的兴趣和专业方向,学分总和进行选择。在教学计划的制定上充分发挥纺织专业多学科交叉的优势(纺织、新材料、贸易、艺术等交叉),重视理论基础、强化实践和创新环节、立足产品开发、注重能力培养、强调创新意识。强化与企业界合作,实时跟踪纺织行业发展前沿动态与要求,聘请具有丰富实践经验的企业管理人才、技术人才到校担任指导教师参与专业教学,共同研究课程计划。加大专业教学中工程技术创新一体化、产品设计、产品应用及市场营销等方面教学与实践力度。教师根据专业课程教学内容与目的,制定课题方向,并指导学生以课题为纽带,在创新实践中发现问题,在课堂理论教学中解决问题,从而达到“理论-实践-再理论-创新”创新教学模式。

(二)专业课程教学内容中嵌入创新技术内容

近年来,纺织材料在工农业等产业中的应用比例越来越高,年均增长率达20%左右,各种新材料、新方法、新技术、新设备、新产品和新应用层出不穷。我校纺织类专业课程根据行业发展特点,适时调整纺织类专业课教学内容和方法,注重研教相助,学能并进,不断更新教学内容和提高教学质量,将纺织、新纤维材料、纺织印染等科研成果、纺织纤维前沿学术论文内容引入课堂教学。在已初步形成的课程教学内容的基础上,进一步突出“功能性纤维及应用、新型纺织纤维及产品、功能纺织品与检测、纺织品商务实践”等创新内容,如在《纺织材料学》课程中,加入功能性纤维材料等内容,如阻燃、抗菌防臭、高吸湿透气、抗静电等功能性的新纤维介绍。在《产业用纺织品》课程中,加入电磁波屏蔽纤维及纺织品,高性能纤维及其产业应用,纳米功能纤维及纺织品。这些新增的课堂教学内容引起了学生的广泛兴趣,对于学生的创新意识培养,以及围绕纺织类的创业项目,起到重要的引导作用。。

四创新创业教育与纺织科研深度融合

(一)科研与教学双轮驱动,培养学生创新创业能力

近年来,纺织专业教师获得包括国家级和省部级项目150多项,具有较高科研学术水平的教师,活跃在科学技术研究、服务社会的前沿,教授走上讲台的最大优势在于融科研与教学为一体,创造性地开展教学工作。将教师研究的最新学术成果及科研项目成果,引入到教学中来,提高学生创新实践能力,培养满足现代纺织工业发展要求的高素质创新型人才,结合毕业设计和研究生培养,有针对性的解决实际难题,为学生创新创业提供广泛专业引导。充分发挥大学生科技创新活动计划、“挑战杯”创业大赛等机会,利用教师的科研方向,引导学生积极参与国家、省和学校大学生科技创新活动计划。如“大麻纤维针刺非织造布多层复合梯度过滤材料制备及性能研究”、“有机/无机杂化钙钛矿材料构建织物基可穿戴光伏智能纺织品研究”、“碳纤维复合材料传动轴结构件设计与扭转失效机理研究”等项目获得国家级大学生科研项目立项。近年来学生参与的专业教师科研项目达20项以上,学生申报与教师科研主题相关的国家级创新项目6项。设立纺织工程重中之重学科学生科研创新计划项目,进一步推动了纺织学生科技创新活动的开展。在近几年挑战杯中国大学生创业计划竞赛中,纺织类专业学生获得国家级银奖1项,铜奖1项,浙江省一等奖5项,二等奖9项,三等奖10项。

(二)实行优秀生导师制,定向培养拔尖优秀创新人才

纺织类专业学生从大三年级开始,在年级综合排名前30%的学生中,挑选出品学兼优的学生,经学生个人申请并与导师双向选择,实行优秀生导师制培养,在课余时间进入导师实验室,参与科研活动。导师根据学生的特长和爱好,结合自身的科研项目,尽早让学生进入科研创新氛围中,促进学生把所学专业理论知识与科研实验、设计创新紧密结合,培养学生分析问题、解决问题的能力。指导学生将研究成果发表学术论文、申请发明专利。实行优秀生导师制以来,共有125名优秀生进入导师实验室,开展纺织科研项目创新研究。以学生为第一作者发表学术论文71篇,申请并获授权外观设计专利17件,实用新型专利5件,发明专利3件。

五 创新创业教育与纺织专业实践教学深度融合

(一)构建纺织类专业“一个中心、三个平台、六个集群”开放式创新实践体系

创新创业实践教学体系以培养学生的创新精神和创业能力的实践教育活动为基础。实践体系又分为校内实践平台和校外实践(实习)项目体系。校内实践平台体系的目标是在专业知识和技能的基础上通过在实践平台上,以模拟实训的方式培养学生初步的创业意识[11]。浙江理工大学纺织科学与工程学科是国家高等学校一类特色建设专业和浙江省优势专业,纺织工程实验教学中心负责全校纺织相关实践性环节的教学及科研创新。设有3个创新平台,“纺织纤维材料和加工技术创新平台”、“产业用纺织材料与制备技术创新平台”、“生态染整及污染控制创新平台”和6个实验室集群,纤维工程实验室、纺织材料实验室、纺织工程实验室、纺织品设计实验室、非织造工程实验室、染整工程实验室。3个创新平台配备了64名专职教师,具备优秀的师资和科研资金;6个实验室集群具备820多台(件)仪器设备,专业软件47套(件)。这些实验集群能满足从纤维材料的原料创新开始,进行高分子材料设计—聚合—功能性母粒制备—纺丝—后加工—性能检测等系列纺织纤维创新实验,实现从纱线加工—产品设计—织造工艺—面料性能测试系列纺织工艺创新实验;从纺织化学品与助剂优选—纺织品染色(印花)—功能整理—性能测试—绿色染整技术与染整污染控制的全方位的纺织化学与染整创新实验;针刺和纺粘熔喷非织造加工与产业用纺织品测试创新实验等,成为培养学生实际动手能力和创新能力的实践基地。以3个创新平台6个实验集群为基础,培养了大量学生科研创新项目,其中获得国家级大学生科研创新活动计划项目6项,浙江省级大学生科研创新活动计划(新苗人才计划)项目16项,浙江省大学生创新创业孵化项目15项,学生完成优秀创新作品45件。

(二)按照“请进来、送出去”进行校外创业实践

纺织类专业是浙江理工大学具有悠久历史的专业,有很多校友成功创业,也有一些成为大型企业或外资企业的高管。将这些成功的企业家、高级管理人员、高级工程师等“请进来”,以客座教授等形式,专门开辟第二课堂(16学时)给学生讲课,把他们自身的创业实战案例,创业经验传授给学生。“送出去”就是将学生送到相关企业实践(实习)基地,从学生大二专业基础课开始时,就送到相关企业进行认识实习,了解纺织品生产相关工艺流程。学生大三时,利用暑期或学期末,送到企业进行综合实践,一般有两周时间。大四专门结合毕业论文到企业进行毕业实习,有些学生在实习过程中,与企业沟通交流,提供创新思维的毕业设计作品或内容,与企业开发的产品相关。也有的学生把企业需要解决的技术难题或需求带回学校,与相关专业老师共同商讨解决方法。材纺学院累计与48家企业签订了大学生实践(实习)基地协议,为把学生送出去实践提供了保障。

六 结语

我国设有纺织类专业的高校中,普遍存在创新创业教育定位模糊,创新创业教育与专业教育体系分离的问题。浙江理工大学纺织类专业率先从改革培养方案着手,创新性的建立“三强化、四模块”的模块化的分类人才培养体系和菜单式课程体系。按照“学科交叉、模块设课、研教贯通”的原则,构建模块化培养方案和菜单式课程体系。在专业课程教学内容中嵌入创新技术内容,使创新创业教育与专业课程教学内容深度融合。着力推动科研与教学双轮驱动,促使创新创业教育与科研深度融合,采用“优秀生”制度培养学生创新创业能力。构建“一个中心、三个平台、六个集群”开放式创新实践体系,按照“请进来、送出去”的模式进行校外创业实践,将创新创业教育与专业实践教学活动深度融合。通过以上的改革实践表明,近几年来,纺织类专业大学生在科研创新项目、发表学术论文、申请专利、创新设计等方面,都取得了显著成效。本次教改将纺织类专业教育与创新创业教育相融合,对于我国高校专业教育与创新创业教育的深度融合提供了方法和实践途径,具有重要意义。

参考文献

[1]纺织工业发展规划(2016—2020年)[R].(工信部规〔2016〕305号):1–2.

[2]别郭荣,李家新.高等教育发展的中国道路[J].高等教育研究[J],2018(12):9–17.

[3]焦烈,王尧.我国高校创新创业教育实践教学体系的构建[J].辽宁教育行政学院学报,2015(2):46–49.

[4]钟磊,袁媛.高校创新创业教育的价值定位、现实困境及策略选择[J].黑龙江高教研究,2019(4):121–125.

[5]刘伟.高校创新创业教育人才培养体系构建的思考[J].教育科学,2011(10):64–67.

[6]杨雪梅,王文亮,等.创新创业教育论[M].北京:清华大学出版社,2017:206–212,220–225.

[7]刘宝存.确立创新创业教育理念培养创新精神和实践能力[J].中国高等教育,2010(12):12–15.

[8]施冠群,刘林青,陈晓霞.创新创业教育与创业型大学的创业网络构建——以斯坦福大学为例[J].外国教育研究,2009(6):79–83.

[9]王大洋,卢秋婷.提高大学生创新创业教育的现实性探究——以吉林省地方高校为例[J].长春理工大学学报(社会科学版),2015(9):147–152.

[10]李璟琦,王立志.基于创新创业教育与专业教育有机融合的应用型人才培养模式研究——以陕西学前师范学院为例[J].陕西学前师范学院学报,2017(8):135–139.

[11]董元方.专业教育视域下的高校创新创业教育改革研究——以清华大学创新创业教育改革为例[J].长春理工大学学报(社会科学版),2017(7):147–151.

[12]樊慧.高校创新创业教育与专业教育的融合途径[J].黑龙江教育学院学报,2019(1):7–9.

[13]黄兆信,王志强.论高校创业教育与专业教育的融合[J].教育研究,2013(12):59–67.

[14]张文海,王明贤.新常态下大学生创新创业教育体系构建[J].高等建筑教育,2017(2):168–171.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/30367.html