SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要:

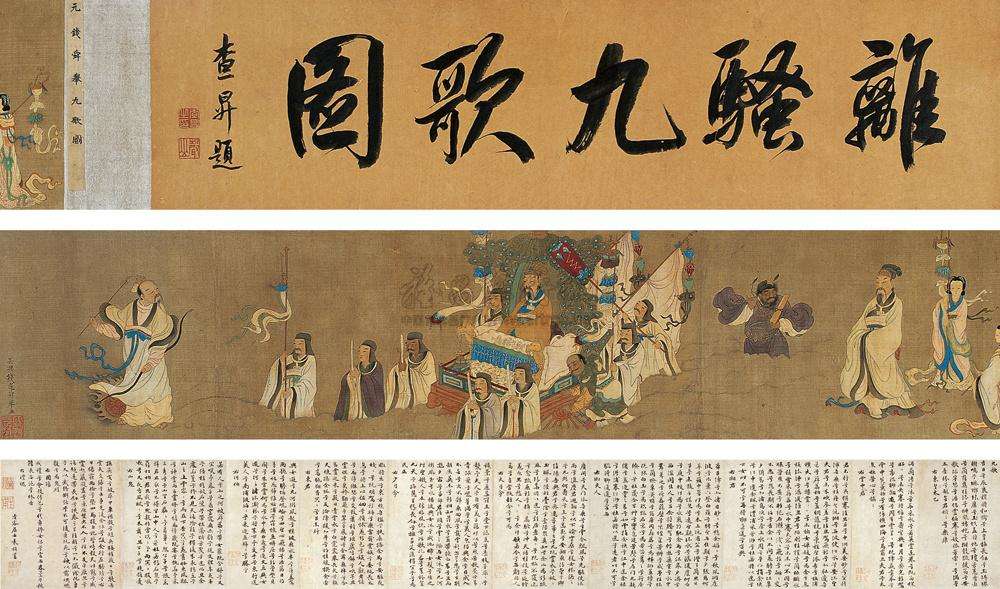

传统关于《九歌》是屈原在楚国民间祭祀乐曲基础上创作而成的认识并不全面。《九歌》中有海岱东夷族虞舜时代的《韶》乐、中原华夏族禹启时代的《虬歌》、春秋战国时期各诸侯国的生命生育祭歌, 以及流传于楚地的山川祭歌等不同层面。这些不同区域、不同族属的远古史诗祭歌, 原本只在本血缘组织内部世代流传, 至春秋战国时期由于血缘管理的瓦解、地缘管理的出现, 才开始在部族外广泛交流融合。楚国特殊的历史渊源、楚怀王一统天下的雄心、屈原所处时代及其巫史身份等因素, 使得《九歌》经屈原之手成套编组并加工润色成为可能。《九歌》的价值不仅在于传承融合了远古部族文化, 还体现在经过转化创新而成为中华民族经典的高峰, 深刻影响此后两千多年中华传统文化的发展。

关键词:

东夷集团; 华夏集团; 《九歌》; 屈原;

基金: 国家社科基金项目“考古发现与先秦史诗、颂诗” (13BZW046) ; 教育部重点基地项目“齐鲁文化与中华文明” (16JJD720022) ; 山东省泰山学者项目研究成果;

Integration and Innovation in Ancient Tribal Culture and the Formation of the Nine Songs

Jiang Linchang

Abstract:

The traditional understanding that the Nine Songs (Jiuge 九歌) were composed by Qu Yuan on the basis of sacrificial folk music is not telling the whole story.The Nine Songs comprise the shao music of the Dongyi people in the Haidai region from the age of Yu Shun;the qiuge of the Huaxia people in the Central Plains during the days of the great Yu and Qi;the sacrificial songs of vassal states in the Spring and Autumn and the Warring States periods;and popular sacrificial music from the Chu mountains.The ancient sacrificial songs of different regions and tribes were originally disseminated through kinship groups from generation to generation in remote antiquity.They only spread beyond the tribe through contacts occurring when kinship organization collapsed, to be replaced by geopolitical organization.The particular historical origin of Chu state and King Huai of Chu's ambition to unify the whole country under his rule;the period in which Qu Yuan lived;and his role as a Wushi (巫史) or shaman were all factors that enabled him to compose and polish the Nine Songs.Their value lies in the fact that they not only inherit and integrate ancient tribal culture but also represent the acme of the Chinese nation's classical literature, whence their enduring influence over more than two thousand years of traditional Chinese culture.

一部五千多年绵延不断的中华文明史, 实际上是众多氏族、部族、民族文化不断传承融合与转化创新的过程。先秦时期, 由氏族、部落林立而逐渐形成以中原夏商周三族为盟主的多部族文化联合体。秦汉以后则由更大范围内的民族碰撞对话而最终形成以汉民族为主体的多民族统一国家。

至汉武帝时, 中华文化进一步繁荣发展。司马迁在此基础上著成的《史记》, “究天人之际, 通古今之变, 成一家之言”, 对以汉族为主体的多民族融合的历史文化作了全面叙述梳理。《史记》成为中华文明史上上承先秦六经诸子, 下启以后官修正史的不朽经典。事实上, 在战国文明转型过程中, 屈原整合编辑并加工润色的《九歌》, 也在较大程度上反映了远古部族文化传承融合与转化创新的过程。《九歌》不仅有文学艺术上的认识价值, 更有文化史上的认识价值。我们应该从文明起源、早期文明发展、文明转型以及成熟文明发展这样一个大空间、长时段的背景下去认识把握《九歌》这部不朽的民族经典。这样的讨论需要多学科的综合运用, 并非易事。不当之处, 请大家批评指正。

一、文化地域特色与《九歌》各篇的族属形成

王逸《楚辞章句》认为, 《九歌》是屈原在楚国民间祭祀乐曲基础上创作而成的。“屈原放逐”, 窜伏于“楚国南郢之邑, 沅、湘之间”, “出见俗人祭祀之礼, 歌舞之乐, 其词鄙陋, 因为作《九歌》之曲”。①洪兴祖《楚辞补注》、朱熹《楚辞集注》, 以及新中国成立后的大学通用教材, 大多采用此说。

其实, 这只是注意到《九歌》的流。有鉴于此, 一些有识之士试图从更广阔的文化史、民俗学角度探索《九歌》的源。如姜亮夫、周勋初、萧兵等学者的论著, 均有专门讨论。②但由于20世纪80年代以前考古发掘与研究尚不充分, 学术界对远古历史文化未及作出全面科学的梳理, 因此有关《九歌》源头的讨论很难深入到具体环节。

经过半个多世纪的努力, 到20世纪80年代以后, 考古工作者终于建立起完整的考古学文化年代序列, 并先后开展了考古区系类型学的文化历史分析, 与考古聚落形态学的社会历史分析。这样, 有关中华文明起源、早期文明发展、文明转型, 再到成熟文明形成发展的讨论, 都有了具体、系统而科学的基础。其中, 有关中华文明起源阶段的具体情况, 考古学为我们展示了新石器时代的六大文化区:山东文化区、中原文化区、甘青文化区、长江中游区、江浙文化区和燕辽文化区。

严文明指出:“ (这六个) 区域文化各有鲜明特色, 也就意味着在其背后创造它们的社会在文明化进程上各具特点, 并对整个中国文明的形成作出过不同的历史贡献。”③这六个新石器时代文化区的年代大致为距今一万年至四千年之间。其中, 新石器晚期的龙山时代则为距今五千年至四千年之间, 相当于古史传说中的五帝时代。而在历史学界, 徐旭生将五帝时代的众多氏族部落概括为华夏集团、东夷集团、苗蛮集团。④这三大部族集团刚好对应上述考古学上的中原文化区、山东文化区和长江中游区。

到了夏商周青铜时代, 上述六个文化区又有一些新的变化发展, 如西南地区多了巴蜀文化区等。①但中原文化区、山东文化区、长江中游区基本保持不变。1933年, 傅斯年将五帝时代至夏商周三代的文化概括为东方的夷族、商族与西边的夏族、周族之间的交流。这东西两端正好落在上述山东文化区与中原文化区之内。傅斯年指出:“现在以考察古地理为研究古史的一个道路, 似足以证明三代及近于三代之前期, 大体上有东西不同的两个系统。这两个系统, 因对峙而生争斗, 因争斗而起混合, 因混合而文化进展。”②傅斯年作此文时, 中国考古学才起步不久, 其从历史文献学角度提出“夷夏东西说”, 极富洞见, 在学界影响深广。然而, 现在我们无论从考古学角度还是从历史学角度看, 五帝至夏商周时期不仅存在傅斯年所说的东西交流, 而且还有南北交流, 即黄河流域的夷、夏两族与长江中游区的三苗族、荆楚族之间的交流。

本文讨论的《九歌》各篇的族属及其形成流变, 空间上正好处于海岱东夷集团、河洛华夏集团、江汉苗蛮集团所对应分布的山东文化区、中原文化区和长江中游区范围内, 而时间上又恰在五帝至夏商周三代之间。

(一) 海岱东夷族的祭歌颂诗:《东皇太一》、《东君》

综合多种资料考察可知, 《东皇太一》、《东君》是《九歌》中保存最早的原始宗教祭歌, 其最初内核属于海岱地区的东夷集团, 且与《韶》乐有关。这个问题涉及时间较早, 所幸考古学上已有同期对应的资料。至于文献学方面, 虽然文字记录是周秦时期的, 但其内容应该是从远古时代口耳相传下来的, 所述当有一定依据。至于其中一些神话资料, 我们也相信其背后必有一定的“史实为之素地”。③

首先, 讨论《东皇太一》与《东君》的主题内容。题目《东皇太一》实际是“东皇”与“太一”的同义词叠用。在金文中, “皇”字作光芒四射的太阳出于土上之形 (如函皇父匜、史兽鼎) 。所谓“东皇”, 即东升的太阳。“太一”一词在先秦两汉典籍中常见, 本义为太阳神。《吕氏春秋·大乐》所谓“太一出两仪, 两仪生阴阳”, 所谓“万物所出, 造于太一, 化于阴阳”, 都是指太阳东升, 分开天地、昼夜、阴阳, 化生万物。“东皇”与“太一”叠用, 旨在表达族众对太阳神至高无上的神威之敬意。④《东皇太一》第一节:“吉日兮辰良, 穆将愉兮上皇。抚长剑兮玉珥, 璆锵鸣兮琳琅。”所谓“上皇”即冉冉升起的太阳, 也就是“东皇”。这是男巫所唱。开头两句意谓选择吉日良辰, 恭恭敬敬祭祀东升的太阳。后两句写男巫手持象征太阳光芒的“长剑”、“玉珥”, 在乐曲声中翩翩起舞。

《东君》接着写祭祀夜间太阳神:“青云衣兮白霓裳, 举长矢兮射天狼。操余弧兮反沦降, 援北斗兮酌桂浆。撰余辔兮高驰翔, 杳冥冥兮以东行。”这里的“天狼”、“北斗”均为星名。“矢”、“弧”是太阳光芒的象征, 而诗中将它们与星星连在一起, 说“射天狼”、“援北斗”, 自然是指白天的太阳光芒转换成夜间的星星, 暗示太阳的西下, 所以说是“反沦降”。

“杳冥冥”之“杳”, 从日在木下, 指太阳“由莫而行地下, 而至于榑桑之下也”。①“冥冥”是地下黄泉幽暗之义。《庄子·逍遥游》“北冥有鱼”, “冥”指深黑色海水。在神话思维里, 太阳神白天化为阳鸟、神龙在天空飞行, 夜间又化为神马、鲲鱼在地泉运行。所以说“撰余辔”、“以东行”。蒋骥《山带阁注楚辞》说这段文字写“送日极西, 而复持辔东行, 长夜冥途, 与之相逐”, 而“冥冥东行”之后“盖又以迎来日之出也”。②这便是《东君》开头的场面:“暾将出兮东方, 照吾槛兮扶桑。抚余马兮安驱, 夜皎皎兮既明。”

总起来看, 《东皇太一》是白天祭祀太阳神的歌舞仪式, 《东君》是夜间祭祀太阳神的歌舞仪式。两者合在一起刚好成了组歌。就内容考察, 其中包含如下几个要素: (1) 太阳是东升西落而昼夜循环运转的。既“愉上皇”、“出东方”, 又“反沦降”、“援北斗”。 (2) 太阳东升的地点为东海汤谷之“扶桑”。 (3) 太阳白天在空中飞行时, 常常动物化为阳鸟 (“翾飞兮翠曾”) , 夜间在地泉潜行时又动物化为神马 (“夜皎皎”、“撰余辔”、“抚余马”) 。 (4) 太阳光芒常常比作弓剑 (“抚长剑”、“举长矢”、“操余弧”) 。 (5) 祭祀太阳时伴有歌舞 (“展诗兮会舞, 应律兮合节”) , 又有许多乐器 (“扬枹兮拊鼓”、“ 瑟兮交鼓”、“箫钟兮瑶虡”、“鸣箎兮吹竽”) 。

其次, 讨论《东皇太一》、《东君》的太阳神话与海岱东夷集团的关系。太阳崇拜应是人类社会早期阶段共有的原始宗教习俗。但由于地理环境不同、种族不同、生产与生活方式不同, 太阳神话在具体意象上往往表现出区域特色。《东皇太一》、《东君》太阳神话的上述五个要素具有鲜明的特色, 而这与东夷集团有关。

考古学上的海岱地区, 是指今山东全部以及河南东部、安徽江苏北部、河北南部及辽东半岛。在这广大范围内, 东夷先民先后创造了后李文化—北辛文化—大汶口文化—龙山文化—岳石文化及商周文化。在这些完整并富有特色的考古学文化序列遗址中, 不断出现丰富的有关太阳崇拜的遗物。其中, 最典型的便是大汶口文化遗址出土的大陶尊上的日月山刻纹和大汶口文化至龙山文化遗址出土的代表太阳鸟图腾的鸟型陶鬶和鸟足陶鼎。而在文献记载中, 东夷集团的先祖太昊、少昊、帝舜、后羿、伯益等, 都以太阳鸟为图腾。《左传》昭公十七年记郯子话:“我高祖少昊挚之立也, 凤鸟适至, 故纪于鸟, 为鸟师而鸟名。”而《山海经·大荒东经》则曰少昊之国有六座日月所出之山, 如:“东海之外大壑, 少昊之国。……东海之外。大荒之中, 有山名曰大言, 日月所出”;“大荒之中, 有山名曰合虚, 日月所出”;等等。这里的地理范围很明确, 先讲大海之外, 有少昊之国, 再叙大海之外大荒之中的六座日月山, 说明这日月所出之山均在少昊国范围之内。

海岱地区的地理环境有两大特点。第一是山陵多。大汶口文化大陶尊上的日月山刻纹与《大荒东经》所描述的六座日月山是相一致的。不仅如此, 在《大荒东经》中, 这日月又动物图腾化为阳鸟:“帝俊生中容……使四鸟。”郭璞注已指出:“俊亦舜字, 假借音也。”①又《大荒南经》:“大荒之中, 有不庭之山……帝俊妻娥皇……使四鸟。……有渊四方……舜之所浴也。”上言“俊”, 下则言“舜”, 可见俊、舜实为一人。帝舜是东夷集团继太昊、少昊、蚩尤之后的著名部落酋长。说帝舜使四鸟, 这四鸟自然是前述六座山上所出的“日月”之图腾动物化。

海岱地区地理环境的第二特点, 是北、东、南三面环海。日月所出之地, 除六座山之外, 还有“汤谷”、“扶桑”。《海外东经》:“汤谷上有扶桑, 十日所浴, 在黑齿北。”《大荒东经》:“汤谷上有扶木, 一日方至, 一日方出, 皆载于乌。”《淮南子·天文训》:“日出于旸谷, 浴于咸池, 拂于扶桑。”这里说日出之处为“汤谷”、“咸池”, 自然是大海;还有“扶桑”、“扶木”, 自然是海上神树。值得注意的是, 这些神话地名均与“黑齿”有关。《大荒东经》又言“有黑齿之国, 帝俊 (舜) 生黑齿”, 则“黑齿”当在海岱地区。《山海经》还记有“凿齿国”。其《海外南经》:“羿与凿齿战于寿华之野, 羿射杀之, 在昆仑墟东。羿持弓矢, 凿齿持盾。”又《大荒南经》:“大荒之中……有人曰凿齿, 羿杀之。”《淮南子·本经训》也有记载:“逮至尧之时, 十日并出……尧乃使羿诛凿齿于畴华之野……上射十日。”此外, 《淮南子·坠形训》还有许多“凿齿民”、“黑齿民”的记载。

据考古资料可知, 东夷集团在远古时代曾盛行拔牙习俗。考古工作者在山东泰安大汶口、曲阜西夏侯、兖州王因、邹县野店、胶县三里河、诸城呈子、江苏邳县大敦子等大汶口文化墓葬中发现, 当时普遍存在拔去上颌两颗侧门齿的现象, 其拔牙率达到埋葬人数的64.3%。据此, 严文明1979年即著文指出大汶口时期的东夷民族, “无论男女, 也无论贫富”, 都追求拔牙, 这与文献记载中的“凿齿国”、“黑齿国”应该是相一致的。②羿杀凿齿的地点在“昆仑墟东”。何幼琦等指出, 远古时期的“昆仑墟”是指泰山。③而杀凿齿的羿又是东夷集团人。由此可知, “凿齿国”、“黑齿国”必在海岱地区。这就从地理上证明“汤谷”、“扶桑”、“十日”神话只能是东夷民族的。在中原地区, 既没有关于“凿齿”的文献记载, 也没有相关考古发现。尧与羿活动在五帝时代晚期, 相当于海岱龙山时代晚期。考古所见海岱地区的拔牙习俗盛行于大汶口文化时期, 而到龙山时代便消失了。这与神话中称尧使羿诛灭“凿齿国”, 在历史年代上大致吻合。

羿不仅与凿齿国有关, 还与太阳神话有关。前文指出, “日出扶桑”在“黑齿国北”。而后羿诛杀“凿齿”的同时还上射十日。《楚辞·天问》:“羿焉彃日, 乌焉解羽。”《荀子·儒效》:“羿者, 天下之善射者也。无弓矢则无所见其巧。”在神话思维里, 太阳光芒有时比作弓箭。《墨子·经说下》:“光之 (至) 人, 煦若射。”而羿字又作“ ”, 从羽从弓, 见《正字通·弓部》。羿为东夷集团中的“有穷”部落, 其居地在“穷石”。古文“穷”亦从弓, 作“窮”。而东夷民族的总称“夷”字, 在青铜铭文里正作大人侧身背弓箭的形象, 所以“夷”字从大从弓。《说文》:“夷, 从大从弓, 东方之人也。”①可见“羿”、“窮”、“夷”在太阳崇拜母题中原是相通的。东夷部族崇拜太阳光芒, 并且将太阳光芒比作弓剑, 而羿是东夷集团中的太阳神射。“羿”字从“羽”, 射阳鸟, 又是东夷族太阳鸟图腾崇拜的反映。

总之, 从考古学上的日月山刻纹、鸟型陶鬶、鸟足陶鼎, 以及拔牙习俗, 到文献记载中的“日出汤谷”、“日出扶桑”、“日月所出”的六座神山, 以及少昊氏“以鸟师而鸟名”, 帝舜 (俊) 使“四鸟”, 后羿“射十日”、“解鸟羽”, 以及“日出扶桑”在“黑齿国北”, 羿诛灭“凿齿国”在“昆仑墟东”等, 均足以说明东夷集团崇拜太阳的地理环境特色。这些特色与前论《东皇太一》、《东君》中有关太阳神的“东升西落”、“日出扶桑”、“太阳化阳鸟”、“太阳作弓剑”四个要素正相吻合。因此, 我们有理由推测《东皇太一》、《东君》的祭太阳颂歌与东夷习俗有内在联系。

其三, 再讨论《东皇太一》、《东君》与东夷族《韶》乐的关系。《韶》为舜乐名。《庄子·天下》“舜有《大韶》”。《韶》乐的“韶”字, 甲骨文作双手捧酒尊以祭神的形象, 这与文献记载“东夷率皆土著, 喜饮酒歌舞”②相一致。前述大汶口文化刻有日月山图纹的大陶尊, 原来也是用来盛酒的。这就进一步表明, 这酒是用来祭祀太阳神的。正所谓“酒以成礼” (《左传》庄公二十二年) , “粢盛秬鬯, 以事上帝” (《礼记·表记》) 。由此再看《东皇太一》祭太阳神时, “瑶席兮玉瑱, 盍将把兮琼芳。蕙肴蒸兮兰藉, 奠桂酒兮椒浆”;《东君》祭太阳神, 又“援北斗兮酌桂浆”。这之间应该是有文化传承关系的。

东夷集团中虞族首领帝舜 (俊) 是太阳神, 又“使四鸟”, 鸟为太阳图腾。《大荒东经》还载帝舜驱使“虎、豹、熊、罴”、“食兽”。这说明帝舜族的太阳崇拜不仅衍生出飞禽图腾, 还衍生出走兽图腾。古文献所描写的《韶》乐, 正与这两者有关。《尚书·舜典》:“帝 (舜) 曰:夔, 命汝典乐, 教胄子。……八音克谐, 无相夺伦, 神人以和。”夔回答说:“予击石拊石, 百兽率舞。”《尚书·益稷》:“夔曰:戛击鸣球, 搏拊、琴瑟, 以咏。……鸟兽跄跄, 《箫韶》九成, 凤皇来仪。”这里提到“鸟兽”、“百兽”、“凤皇”, 实际上均为太阳神的动物图腾化。再看《东皇太一》祭太阳神时, “扬枹兮拊鼓, 疏缓节兮安歌”, “陈竽瑟兮浩倡”, “五音纷兮繁会”;《东君》祭太阳神时, “ 瑟兮交鼓, 箫钟兮瑶簴”, “翾飞兮翠曾, 展诗兮会舞”。其乐舞、其乐器、其场景、其内容, 均与《韶》乐相一致。

实际上, 作为虞舜族的祭歌颂诗, 原只称《韶》。《箫韶》之“箫”, 《九韶》之“九”, 《大韶》之“大”等修饰词, 都是后来才加上的 (详下) 。《韶》乐亦并非舜时才有, 而是渊源于有虞族的始祖颛顼、长琴、老童的“始作乐风”, 形成于始祖虞幕的“协风成乐”, 再经历代巫师酋长兼乐正“瞽”、“夔”的加工完善, 至虞舜时才达到完整成熟, 因此后人称《韶》乐为舜乐。虞舜《韶》乐实际上是整个有虞族的祭歌颂诗, 其内容是包括历代有虞族先民对天体神与祖先神的崇拜祭祀。

《韶》乐中的天体崇拜内容, 可从相关资料得知。新出战国时代的郭店楚简《唐虞之道》称:“《虞诗》曰:大明不出, 万物皆暗。圣者不在上, 天下必坏。”①这“大明”指的正是太阳。《周易·乾》彖辞:“大明终始, 六位时成。”高亨注曰:“日为宇宙间最大之光明之物, 故古人称之为‘大明’。‘终’谓日入, ‘始’谓日出。‘大明终始’, 犹言日入日出也。”②郭店简所引《虞诗》自然是指虞舜的《韶乐》, 说“大明不出, 万物皆暗”, 自然是指太阳的夜间运行。但此处所引《虞诗》不全, 至少缺了太阳白天运行的内容。恰好, 传世文献《左传》襄公二十九年吴公子季札在鲁国“见舞《韶箾》”而评论说:“大矣, 如天之无不帱也, 如地之无不载也。”这自然是指太阳神的白天行高空、夜间行地泉。将郭店简《虞诗》与左传《韶箾》合在一起, 刚好是一个太阳循环。这应该是《韶》乐的主要内容, 而恰好又与《东皇太一》、《东君》完整的昼夜祭祀太阳循环相一致。因此, 我们有理由推定, 《东皇太一》、《东君》应该是东夷有虞族《韶》乐中有关日月天体崇拜内容的遗存。虽然这已远远不是《韶》乐天体崇拜的原貌与全部, 但至少也是部分原始内核的遗存。这是十分珍贵的原始文化资料, 今因屈原《九歌》而得见。

《韶》乐中还应包括有虞族祖先崇拜的内容。《尚书·益稷》:“夔曰:戛击鸣球, 搏拊、琴瑟, 以咏。祖考来格, 虞宾在位。……《箫韶》九成, 凤皇来仪。”孙星衍认为, 这一段话是虞史之言, 总叙有虞族庙堂祭祀乐舞之盛。③“祖考来格, 虞宾在位。”格, 至也。全句意谓有虞族的历代祖先之神灵均来受享, 虞舜所邀请的宾客也都到场。这也正说明《韶》乐是包括祖先崇拜内容在内的。

据《左传》、《国语》、《世本》、《大戴礼记》以及上博简《容成氏》等资料, 可以考索虞舜以前的有虞族世系有:颛顼、长琴、老童……虞幕—穷蝉—敬康—句芒 (望) —蟜牛—虞迥—瞽瞍—虞舜。①这些应该是《韶》乐祭祖时的具体内容。《周礼·春官·瞽矇》:“瞽矇掌播鼗……讽诵诗世、帝系。”《礼记·乐记》:“圣人作为鞉鼓……此所以祭先王之庙也。”这“瞽矇”本是有虞族巫师乐正的专名, 后来才发展为音乐官的通称。鼗、鞉, 即“韶”、“鞀”的通假。因《韶》乐是伴随着鼓乐而舞的, 鼓又是由兽皮制成, 故“韶”或从“鼓”作“鼗”, 或从“革”作“鞉”;而掌管《韶》乐的巫师乐正又作“瞽”或“夔”。《周礼》所谓瞽矇“掌播鼗”, 实际上是“掌播《韶》”, 也就是掌管播演《韶》乐。《礼记》所谓圣人“作为鞉鼓”, 实际上是指“作为《韶》鼓”, 也就是演奏《韶》乐。而其场地是在“先王之庙”, 其内容是关于有虞族“诗世、帝系”的。总之, 《韶》乐是虞舜族在祭祀场合由巫师酋长“瞽”、“夔”主持下, 按顺序叙述、“讽诵”历代祖先率族奋斗发展历史的总括。因此, 《韶》乐也就是有虞族世代相传的颂诗、史诗, 是有虞族神权、族权、政权的象征。《韶》乐的内容是随着有虞族世系的增长而丰富发展的。至舜时达到最完整阶段, 所以《韶》乐又称舜乐。

《东皇太一》、《东君》中祭祀太阳循环所用“桂酒”、“桂浆”等祭物, “鼓”、“瑟”、“竽”、“钟”等祭器, “安歌”、“浩倡”、“会舞”、“应律”等祭仪, 实际都是东夷有虞族《韶》乐中有关日月天体崇拜的部分内容遗存。按理说, 《韶》乐中有关东夷有虞族的祖先崇拜的内容也应在《九歌》中有所保存, 可惜没有。其原因可能与当时夷夏部落联盟政权的变易有关。其中还隐藏着一件重大的历史谜案, 需要破解。

(二) 中原夏族的祭歌颂诗:《河伯》、《云中君》

1. 虞族《韶》乐演变为夏族《九 (虬) 歌》

考古资料表明, 在整个龙山时代, 海岱地区的经济社会发展达到前述六大文化区中最先进的水平。俞伟超曾就此作过概括:“我们现在已经可以描绘我国考古学文化谱系的基本支干, 并能看到在距今5000—4000年期间, 从黄河中、下游到长江中、下游, 乃至长城地带, 都陆续由原始时代向文明时代过渡, 而东方的龙山文化是其中生产技术最高 (如发达的轮制陶器技术及精致绝伦的蛋壳黑陶与玉器等) , 从而大概也是社会发展程度最接近于具有文明时代诸特征 (如城子崖与寿光县边线王的城址等) 的一支文化。”②“东方的龙山文化”自然指海岱地区, 其先进性在文化上的表现, 便是上述东夷集团太阳神话丰富、音乐艺术繁荣, 并有自己的部族史诗、颂诗《韶》的流传。《韶》乐是到目前为止可以基本考实的我国最早一部区域部族史诗。而《东皇太一》、《东君》则保存了《韶》乐中的天体崇拜方面的部分内容。

到龙山时代晚期, 中原地区的经济社会发展提升, 达到与海岱地区基本相当的水平。其中先后形成两个中心。一个是晋南襄汾的陶寺遗址。这是一个具有200万平方米的古城。城内有多处高等级建筑的残迹, 有超过一万座墓葬的公共墓地。这说明城中聚集有相当数量的人口。学界倾向于认为, 陶寺古城应该是传说中尧部族集团的活动中心所在。另一文化中心是在豫中豫西地区的嵩山周围。从禹县瓦店遗址、登封王城岗遗址, 到新密新砦遗址, 再到偃师二里头遗址, 持续发展。学者们认为这些遗址应该是夏族禹、启、太康时期的中心都邑所在。

正是因为中原地区的文明化进程达到与海岱地区相当的水平, 才出现历史学上的海岱东夷集团与中原华夏集团的联盟政权。这联盟政权具体表现为以二头盟主共同执政的禅让制。如, 东夷部族以有虞迥为代表成为夷夏联盟集团的共同盟主时, 华夏部族则选出尧与之配合。尧与有虞迥同为联盟集团的盟主, 称为二头盟主共政。只不过二头盟主中, 迥为主, 尧为辅。但当有虞迥死后, 尧成为二头盟主中的主位, 再选出东夷部族的舜与之配合。尧死, 舜又上升为二头盟主中的主位, 再选出华夏部族的禹与之配合。

然而, 这种海岱东夷集团与中原华夏集团平衡发展的局面, 进展到距今4000年左右时被打破了。海岱地区的山东龙山文化突变为水平更低的岳石文化, 而中原地区的河南龙山文化则在晋南陶寺文化的基础上继续向前发展, 即由登封王城岗龙山文化经新密新砦的发展, 而过渡到豫西二里头夏文化。这种变化便使得中原华夏文化超过海岱东夷文化。①造成这种变化的客观原因可能是当时气候转暖, 洪水泛滥, 海水上浸。处于黄河下游的海岱龙山文化与长江下游的江浙良渚文化最先遭到破坏。正如俞伟超所指出:“如果4000多年前不发生那场连续若干年的大洪水, 我国最初的王朝也许而且应该是由东夷建立的。”②

这种考古学上的变化, 反映在历史文献上, 便是中原华夏族的禹启父子, 破坏夷族与夏族部落集团联盟二头盟主共政的“禅让制”, 建立夏族一头盟主专政的“世袭制”。具体过程是, 舜死后, 夏族禹成为夷夏联盟二头盟主的主位, 并推出东夷部族的皋陶、伯益相继为辅。这时, 禹暗中培养儿子启发动政变, 最终杀了东夷部族首领伯益。《韩非子·外储说右下》:“禹爱益而任天下于益, 已而以启人为吏。及老, 而以启为不足任天下, 故传天下于益, 而势重尽在启也。已而启与友党攻益而夺之天下, 是禹名传天下于益, 而实令启自取之也。此禹之不及尧、舜, 明矣。”《战国策·燕策一》所载大致相同。《楚辞·天问》也说:“启代益作后”。古本《竹书纪年》:“益干启位, 启杀之。”①上博简《容成氏》33、34、35简所载也大致相同, 为佐证此事的真实性增添了新资料。

由夷夏二头盟主共政的禅让制, 变为夏族一头盟主专政的世袭制, 是中国历史上的重大变革。这场变革会反映在宗教、政治、文化、社会、军事等方方面面。以上文献, 是战国时代的人对夷夏之变在政治军事方面的解释。其实, 在夏代初年, 实现夷夏之变更多的可能是宗教方面的措施。恰好, 《左传》、《墨子》、《天问》、《山海经》等文献所载禹启“铸鼎象物”与夏启“始歌《九招 (韶) 》”两则神话故事为我们提供了相关信息。

《左传》宣公三年:“昔夏之方有德也, 远方图物, 贡金九牧, 铸鼎象物, 百物而为之备……用能协于上下, 以承天休。”《墨子·耕柱》也有大致相同的记载:“昔者夏后开, 使蜚廉折金于山川, 而陶铸之于昆吾。是使翁难雉乙卜于白若之龟。曰:‘鼎成……以祭于昆吾之虚, 上乡 (饗) 。’”此外, 《史记·封禅书》、《武帝本纪》、《汉书·郊祀志》等也有相关叙述。这说明“铸鼎象物”在夏代初年是一件宗教大事, 影响深远。

“贡金九牧”当为“九牧贡金”之倒, 与“远方图物”互文见义, “物”指的是“神灵”。②所谓“图物”, 是指描绘出神灵的图像。如前所述, 夏代初年禹、启父子通过与东夷族皋陶、伯益的斗争, 终于实现了由夷夏二头盟主共同执政的禅让制变为夏族一头盟主专政的世袭制, 夏族成了黄河流域部落联盟的共主, 中华文明进入早期发展阶段。为了从根源上掌握参加联盟的各氏族部落的神权、族权、政权, 禹启父子命令各氏族部落 (即“九牧”) , 将他们所崇拜祭祀的天体神灵与祖先神灵图像, 连同他们族内所生产的青铜材料, 一并贡纳上来。夏族用这些青铜材料铸成“九鼎”, 还将各族神灵的图像铸在“九鼎”上。这实际是通过宗教手段独占各族的生产资料及各族沟通神灵的权力。

从五帝文明起源至夏商周早期文明发展长达近三千年的历史长河中, 社会结构一直实行氏族部落的血缘管理, 而与西方文明产生后的地缘管理有明显区别。在血缘管理体制下, 每个氏族部落的神权、族权、政权三位一体, 所谓政教合一。具体表现是, 凡氏族部落的宗教、政治、军事、经济、伦理等重大活动都通过宗庙中的集体祭祀活动来决定实施, 而祭祀仪式中的鼎、簋等祭器与歌舞、典籍等祭仪, 都是神权、族权、政权的象征。因此, 当一个血缘氏族部落兼并另一个血缘氏族部落之后, 便要“毁其宗庙, 迁其重器” (《孟子·梁惠王下》) , 表示已取得他族的神权、族权与政权。禹启“铸鼎象物”, 将他族的青铜材料铸成九鼎, 又在九鼎上铸上他族的神灵图像, 即是“毁其宗庙, 迁其重器”的神话反映。

需要指出的是, 禹启“铸鼎象物”的措施主要是针对东夷有虞族的。《耕柱》说夏启“使蜚廉折金于山川”。“蜚廉”即“费廉”, 是东夷族伯益的儿子, 事见《史记·秦本纪》。《耕柱》又说夏启“是使翁难雉乙卜于白若之龟”。据孙诒让考证, “翁”即伯益的“益”字之借。“难雉”即杀雉之意, 而“乙”通“以”。①全句意为:夏启又“使伯益杀雉以衅龟而卜也”。前引《韩非子》已指出, “启与友党攻益而夺之天下”是政治军事上的反映。而《耕柱》讲启使伯益及其子费廉“折金于山川”, 又使其“杀雉以衅龟而卜”, 这是夏族战胜夷族在宗教文化上的反映。这就是“铸鼎象物”的真正秘密。

《孟子·告子下》还指出, 一个完整的血缘部族国家, 必须“守 (其) 宗庙之典籍”。典籍即宗教祭祀活动中的歌舞文本, 亦即颂诗、史诗之类。夏族对夷族“铸鼎象物”, 使其“折金”、“衅龟”、“卜筮”的同时, 肯定还夺取夷族的“宗庙之典籍”, 其中应包括《韶》乐。这个事实就保存在“启始歌《九招 (韶) 》”的神话传说中。《山海经·大荒西经》:“有人珥两青蛇, 乘两龙, 名曰夏后开。开上三嫔于天, 得《九辩》与《九歌》以下。此天穆之野, 高二千仞, 开焉得始歌《九招》。”“夏后开”即前述“夏后启”。说夏后启从天神那里得到《九辩》、《九歌》, 实际上是夏族通过“铸鼎象物”、“祭于昆吾之虚”、“尚飨上帝鬼神”、“用能协于上下”、“以承天休”等巫术宗教手段, 以神的名义宣布《九辩》、《九歌》是夏族的祭歌颂诗, 是夏族神权、族权、政权的象征。《大荒西经》又说:“开焉得始歌《九招》。”《九招》即有虞族的《韶》乐。袁珂认为:“经文及郭注《九招》, 明《藏》本字均作‘韶’。”②《九歌》是夏启乐, 《九韶》是虞舜乐。既然启从天神那里所得的是《九辩》、《九歌》, 其下到人间天穆之野所歌舞的也应该是《九辩》、《九歌》。《大荒西经》说:“开 (启) 焉得始歌《九招 (韶) 》。”这种前后不一, 迷惑了千百年来的学者。

其实, 《大荒西经》中《九歌》与《九韶》上下对文, 正说明两者的同一关系。这正好揭示了夏启夺得虞族《韶》乐之后, 又借神授的名义将其改造发展为夏族《九歌》的秘密。③以往学者没有从宗教学角度思考这一问题, 因而无法解开《韶》乐变《九歌》的秘密。

在古文献记载中, 《九歌》与《韶》乐往往混而不分。古本《竹书纪年》“夏后开舞《九招》也”, ①《帝王世纪》作“启升后, 十年, 舞《九韶》”。②《离骚》“奏《九歌》而舞《韶》兮”, 王逸注:“《韶》, 《九韶》, 舜乐也。”③这些进一步说明夏启夺取虞族《韶》乐, 又将其改造成《九歌》的事实。联系《墨子·耕柱》说夏启铸九鼎时使东夷族蜚廉折金于山川, 又使东夷族伯益杀雉以衅龟而卜, 其中正透露出夏族侵夺东夷集团的神权、族权、政权及《韶》乐, 并将《韶》乐改造成《九歌》的背景线索。所以《大荒西经》说启“焉得始歌《九招》”。在此之前, 夏族是不能歌舞东夷集团的《韶》乐的。

夏启夺取东夷有虞族《韶》乐而改造成《九歌》的直接证据, 便是《韶》乐中所反映的东夷族祭祀日月天体的《东皇太一》、《东君》, 仍保留在《九歌》之中。因为日月天神是天下共神, 夏族将夷族祭祀太阳天神的内容及仪式据为己有, 不算违背血缘管理社会“神不歆非类, 民不祀非族” (《左传》僖公十年) 的原则。当然, 这也要有个合法的手续, 这便是《大荒西经》所谓“开上三嫔于天, 得《九辩》与《九歌》以下”。原本侵夺虞族《韶》乐的强盗行为, 却变成天帝神授的合法行为了。

但《韶》乐中有关东夷有虞族历代祖先的“诗世帝系”内容, 在改造后的夏族《九歌》中便全被删去。屈原编组《九歌》时, 依据的是夏启改造版《韶》乐, 而非虞舜原始版《韶》乐。这大概就是今存《九歌》中《东皇太一》、《东君》只有《韶》乐中的天体崇拜内容, 而不见《韶》乐中原有祖先崇拜内容的原因。

东夷有虞族以凤鸟为图腾, 中原夏族则以虬龙为图腾。据姜亮夫师考证, 《九歌》之“九”, 本即虬龙的“虬”字:“九者象龙属之纠绕, 夏人以龙虯为宗神, 置之以为主, 故禹一生之绩, 莫不与龙与九有关”, “禹字从 从九, 即后虯字之本”。④杨宽也指出:“禹从九从虫, 九虫实即句龙、虯龙也。句、虯、九, 本音近义通。”⑤可见《九歌》原始义为《虬歌》, 即《夏歌》之意。后人不明此意, 以为《九歌》之“九”是数字, 而今存《九歌》有11篇, 遂使争论不休。正因这样的背景, 东夷集团虞舜的《韶》乐被夏人霸占后, 也就称作《九韶》了。“九”是受夏人《九歌》之影响而增改。虞舜《韶》乐本没有“九”字。

2. 夏族《虬歌》的遗存:《河伯》、《云中君》

既然《九 (虬) 歌》原是指《夏歌》, 则其中除保留《韶》乐中《东皇太一》、《东君》等天体崇拜内容外, 也应有夏族自己原有的祭歌颂诗。我们认为, 今存屈原《九歌》中《河伯》一篇当为夏族祭歌颂诗无疑。河伯即黄河之神, 为夏族的图腾神。《山海经·海内北经》:“冰夷人面, 乘两龙。”郭璞注:“冰夷, 冯夷也……即河伯也。”河伯“乘两龙”, 正说明其为夏族龙图腾神。因此, 河伯可作为夏族的代表。《左传》襄公四年:“后羿自鉏迁于穷石, 因夏民以代夏政。”杨伯峻注:“鉏, 今河南滑县东十五里。穷石, 即穷谷, 在洛阳市南。”①滑县地近鲁西, 古属东夷境内。而洛阳市南, 则在考古学上的二里头夏文化范围内。这说明, 夏启变二头盟主共政的禅让制为一头盟主专政的世袭制后, 东夷族并不甘心, 于是出现羿、浞进军中原, 代夏四十年的史事。这就是所谓“后羿代夏”。有关这一史事, 考古学上已有明确反映。这就是前述新砦遗址与二里头遗址中并存有山东龙山文化与岳石文化的因素。②屈原对这一史事也十分清楚, 所以在《天问》中以神话的形式作了具体反映:“帝降夷羿, 革孽夏民。胡射夫河伯, 而妻彼雒嫔。”王逸注:“《传》曰:河伯化为白龙, 游于水旁, 羿见射之, 眇其左目。”③“河伯”为黄河神, “雒嫔”为洛河神。说夷羿射白龙河伯, 并“妻彼雒嫔”, 实际是指东夷族在酋长羿的率领下进入中原黄河、洛河流域的夏族活动中心, 夺取了夏政。因为夏族河伯以龙为图腾, 故《河伯》曰:“与女游兮九河, 冲风起兮横波。乘水车兮荷盖, 驾两龙兮骖螭。”“九河”即黄河的别名, 说河伯“乘水车”、“驾两龙”, 正是其图腾形象。《河伯》又说:“鱼鳞屋兮龙堂, 紫贝阙兮珠宫, 灵何为兮水中?乘白鼋兮逐文鱼, 与女游兮河之渚, 流澌纷兮将来下。”这里写鱼鳞做屋瓦, 厅堂画神龙, 河伯居然住在这样的水宫里。至于“乘白鼋”、“逐文鱼”, 则是河伯出行的场景。全都围绕河龙的特点描写。从《河伯》内容可知, 这是夏部族祭祀河伯龙图腾的颂诗。

屈原《九歌》有《云中君》。王逸《章句》:“云神, 丰隆也, 一曰屏翳。”④屏翳还兼雨师的职能。《山海经·海外东经》“雨师妾在其北”, 郭璞注:“雨师谓屏翳也。”⑤有云才有雨, 夏族居于中原大地, 农耕生产全靠阳光和雨露。因此, 夏族既借用东夷族《韶》乐中的《东皇太一》、《东君》太阳崇拜仪式, 再配上自己的《云中君》, 以求云雨。

《云中君》又说:“览冀州兮有余, 横四海兮焉穷”。这里的“冀州”与“四海”对举, 则“冀州”应指中央。《淮南子·览冥训》“断鳌足以立四极, 杀黑龙以济冀州”, 亦以“四极”与“冀州”对举。“冀州, 位于九州之中, 即所谓中原地带。”①又《淮南子·坠形训》“正中冀曰中土”, 《山海经·大荒北经》:“蚩尤作兵伐黄帝, 黄帝乃令应龙攻之冀州之野。”郭璞注:“冀州, 中土也。”②而《逸周书·尝麦解》则直接称“冀州”为“中冀”, 说炎帝“乃说于黄帝, 执蚩尤, 杀之于中冀”。为什么夏族所居的中原之地称“冀”呢?这实际上与夏族图腾有关。姜亮夫师据古文字字形分析, “冀”字上部所从之“北”, 与下部所从之“共”形成四足形, 而与中间的“田”连在一起, 刚好是一个龟甲形。“此具四足之物, 在甲文金文中, 亦惟有龟黾一族之字为然”, “故冀字之为虫类, 得因其族类比勘而得。”“冀既为虫属, 则以禹为宗神之夏氏族, 取以命其居息之所, 而曰冀州, 与《孟子》所谓泛滥于中国, 龙蛇居之者, 义盖同。”③《云中君》言云神“览冀州兮有余, 横四海兮焉穷”, 显然是就夏族而言, 其为夏族所祭祀的天体自然神, 也可以肯定了。

(三) 东周时期各侯国通用的生命祭歌颂诗:《大司命》、《少司命》

屈原《九歌》中有《大司命》、《少司命》二篇。这一对组诗到底属于哪个氏族侯国所崇拜祭祀的神灵?学界没有统一认识。今人林河认为“《九歌》中的大、少二司命应是当时进程缓慢的 (楚) 沅湘社会的土特产”。④

然而, 据先秦秦汉文献可知, 对司命神的祭祀, 不限于楚国。《周礼·春官·大宗伯》:“以樮燎祀司中、司命。”《礼记·祭法》:“王为群姓立七祀, 曰司命, 曰中霤。……诸侯为国立五祀, 曰司命, 曰中霤。”以上是泛指。《管子·法法》:“有故为其杀生, 急于司命也。”这是齐国的司命神。《韩非子·喻老》扁鹊见蔡桓公, 曰:“疾……在骨髓, 司命之所属, 无奈何也。”这是蔡国的司命神。《史记·封禅书》:“晋巫, 祠五帝……司命。”⑤这是晋国司命神。甘肃天水放马滩秦简《墓主记》:“丹所以得复生者……以丹未当死, 因告司命……”这是秦国的司命神。《庄子·至乐》:“吾使司命复生子形, 为子骨肉肌肤, 反子父母、妻子、闾里、知识, 子欲之乎?”《史记·封禅书》:“荆巫……司命。”⑥以上是楚国的司命神。总之, 司命神出现在春秋战国时期, 所涉范围极广, 并非楚国所专有。

春秋战国时期, 王纲解纽, 礼崩乐坏。这种局面产生两方面重大影响。一方面, 人们从原有宗法礼制中解放出来, 个性自由, 理性觉醒, 更加自觉珍爱生命。另一方面, 当时诸侯征战, 天下大乱, 民不保身, 寿夭不定, 社会上于是出现探求生命、追求年寿的普遍思潮。《庄子·应帝王》有郑国神巫季咸“知人之死生、存亡、祝福、寿夭”。《论语》中孔子也感叹“死生有命” (《颜渊》) , 在平常时节, “子之所慎, 齐 (斋) 、战、疾” (《述而》) , 等等。

《九歌》之《大司命》、《少司命》中所描写的也大多围绕生死、寿夭、祸福、子嗣主题而展开。如《大司命》:“纷总总兮九州, 何寿夭兮在予。”“老冉冉兮既极, 不浸近兮愈疏。”“固人命兮有当, 孰离合兮可为?”《少司命》:“夫人自有兮美子, 荪何以兮愁苦。悲莫悲兮生别离, 乐莫乐兮新相知。”“竦长剑兮拥幼艾, 荪独宜兮为民正。”所谓“寿夭”、“老冉冉”、“人命”、“离合”、“美子”、“愁苦”、“别离”、“悲乐”、“幼艾”, 都是春秋战国时期的社会主题, 人们把解决这些问题的希望寄托在司命神身上, 因而到处都有对“司命”的祭祀与祈祷。《大司命》、《少司命》的原始内容应该是春秋战国时期各诸侯国司命神祭歌的综合。

(四) 楚国特有的山川祭歌颂诗:《湘君》、《湘夫人》、《山鬼》等

1.《湘君》、《湘夫人》

《湘君》、《湘夫人》为祭祀湘江水神的颂歌, 属于楚国地望神。至于“湘君”、“湘夫人”具体所指, 则历来又有不同意见。综合各家意见, 我们认为大致线索应该是先有湘水洞庭湖自然山川神。后来, 北方东夷虞舜族一支南移至楚且影响巨大, 于是又将泛指的湘水神具体化为“湘君”为舜, “湘夫人”为娥皇女英二妃。其事见于《史记·秦始皇本纪》、王逸《楚辞章句》等文献, 大意是说帝舜南巡, 死于苍梧, 葬于九嶷。娥皇、女英二妃追寻至洞庭, 闻讯悲伤, 死于沅湘之间。

《湘君》谓“驾飞龙兮北征, 邅吾道兮洞庭”, “朝聘骛兮江皋, 夕弭节兮北渚”。《湘夫人》又谓“帝子降兮北渚, 目眇眇兮愁予。袅袅兮秋风, 洞庭波兮木叶下”, “沅有茝兮澧有兰, 思公子兮未敢言”, “九嶷缤兮并迎, 灵之来兮如云”。九嶷山是湘江源头, 地处湖南省最南端的永州市宁远县境内。湘江北流, 至洞庭湖而与沅水、澧水汇合, 已是湖南省的最北端了。这“九嶷”、“洞庭”均为帝舜、二妃传说中的关键地点, 而“驾飞龙兮北征”也符合湘江北去的实情。《离骚》中的屈原则是“济沅湘以南征兮, 就重华而陈辞”, 由沅水入洞庭湖, 再由洞庭湖沿湘江逆水南行至九嶷山, 所以有“百神翳其备降兮, 九疑缤其并迎”。其地点与《湘君》、《湘夫人》相同, 而行程起讫刚好相反, 两者正可资对照。又《湘君》有“望夫君兮未来, 吹参差兮谁思”。参差, 即箫的别名。而虞舜《韶》乐正与箫有关。《尚书·益稷》:“《箫韶》九成, 凤皇来仪。”这进一步说明《湘君》、《湘夫人》与虞舜的关系。虽然虞舜是东夷族, 但在《湘君》、《湘夫人》中, 楚人已把虞舜与二妃楚化为湘水神。因此, 此篇可以肯定是楚国的祭歌颂诗。

2.《山鬼》

王逸、洪兴祖、朱熹、林云铭、王夫之等均认为“山鬼”是泛指。但我们考察古人所祭祀的对象, 除日月天体神为天下共神之外, 山川地理神当有具体所属。如《河伯》为夏人祭河神, 《湘君》、《湘夫人》为楚人祭湘水神。则《山鬼》亦当有具体所指。清人顾成天《九歌解》提出《山鬼》所祀当与巫山女神有关:“楚襄王游云梦, 梦一妇人, 名曰瑶姬。通篇辞意似指此事。”①郭沫若则从《山鬼》的句法入手, 确证了顾成天的推测。《山鬼》:“采三秀兮于山间, 石磊磊兮葛蔓蔓。”句中“于山间”, 按通常语法是介宾结构, 作“在山中”解。“于”是介词, “山间”是宾词, 表方位地点。但按照《九歌》的句法特点, “采三秀兮于山间”的“兮”字应作介词“于”解。相同句法颇多, 如《东君》:“暾将出兮东方”, 即“暾将出于东方”;《湘君》:“采薜荔兮水中”, 即“采薜荔于水中”。据此, 则“采三秀兮于山间”当读为“采三秀于于山间”。前面既有介词“于”, 则后面的“于山”应作名词解。郭沫若认为, 这“于山”即“巫山”。②再从训诂角度看, “于”、“巫”古音相通, 例得通假。如, 《庄子·天地》“於于以”, 《楚辞·远游》作“於微闾”, 而《淮南子·俶真训》作“毉无闾”。以“於”通“毉”。而“毉”从“巫”。可见“于山”即“巫山”, 于古文献有证。

据宋玉《高唐赋》载:巫山女神, 原名瑶姬, 未嫁而亡, 封于巫山之台。因不甘高山寂寞而自荐于楚王, 表现了其追求爱情的大胆与热情。而《九歌·山鬼》中的女主人公形象也是如此:“既含睇兮又宜笑, 子慕予兮善窈窕。”“风飒飒兮木萧萧, 思公子兮徒离忧。”这是一个孤独寂寞, 思念情人, 大胆追求, 而又失恋痛苦的少女形象。又《山鬼》曰:“表独立兮山之上, 云容容兮而在下。杳冥冥兮羌昼晦, 东风飘兮神灵雨。”这些描写也与《高唐赋》“旦为朝云, 暮为行雨;朝朝暮暮, 阳台之下”相吻合。总之, 《山鬼》所谓“采三秀兮巫山间”, 实乃“折芳馨兮遗所思”, 也就是《高唐赋》的“愿荐枕席”。巫山神女对爱情的追求, 可谓真挚感人。

3.《国殇》与《礼魂》

《九歌》中的《国殇》一篇, 歌颂一批勇赴国难、战死疆场的英雄形象, 是楚国的爱国祀典, 自然是楚国所专有。《礼魂》一篇只有五句, 没有具体的祭祀对象, 只是对歌舞场面的描写。明汪瑗《楚辞集解》认为是前十篇共用的一个“乱辞”:“前十篇祭神之时, 歌以侑觞, 而每篇歌后, 当续以此歌也。后世不知此篇为《九歌》之乱辞, 故释题义者多不明也。”③我们认为, 这样的理解是合理的。

综上所述, 我们可将屈原《九歌》诸篇原始底本的大致族属与时代概括如下:

《东皇太一》、《东君》:源于五帝晚期海岱地区东夷集团虞舜族的《韶》乐;

《河伯》、《云中君》:源于夏代中原地区夏族禹启以来的《虬歌》;

《大司命》、《少司命》:春秋战国时期各诸侯国的生命生育祭歌颂诗;

《湘君》、《湘夫人》、《山鬼》:长江中游楚地楚族流传久远的山川祭歌颂诗;

《国殇》:流传于楚国的爱国战魂祭歌;

《礼魂》:以上各篇共用的“乱辞”。

二、文化传承融合与《九歌》各篇的整合编组

就以上讨论可知, 《九歌》所收录各篇的族属很复杂, 其年代跨度很长。为什么这些不同氏族、不同时期、不同地域的祭歌颂诗, 最终会在战国时期的楚国, 经屈原之手配套成组合编在一起?总结分析其中相关问题, 具有深刻认识价值。

(一) 《九歌》整合编组的历史条件

1. 楚族渊源

商代中后期, 楚氏族由中原地区沿丹水东南而下, 进入湖北汉水流域;到西周, 再逐步向东南发展, 进入江汉洞庭流域;及春秋战国时期, 楚国已是长江中游很强大的侯国了。但在商代早中期以前, 楚族的起源及早期发展阶段则在黄河中下游, 且与夷夏两集团有密切关系。①

在神话传说中, 楚人的远祖有两个:颛顼氏与祝融氏。而这两个远祖的早期活动范围主要在海岱与中原地区。《山海经·大荒东经》:“东海之外大壑, 少昊之国。少昊孺帝颛顼于此, 弃其琴瑟。”少昊是东夷集团的远祖, 活动中心在穷桑, 即今曲阜一带。《帝王世纪》卷二:“少昊邑于穷桑, 都曲阜, 故或谓之穷桑帝。”②说颛顼受少昊孺养, 说明颛顼氏族初始阶段得到少昊氏族的帮助, 其发源地自然是在东夷地区。颛顼氏“绝地天通”的故事也应该是以东夷集团率先进入文明初始阶段为背景的。《国语·楚语下》说“及少昊之衰”之时, 由于“九黎乱德”, “于是颛顼受之, 乃命南正重……火正黎……绝地天通”。据《左传》昭公二十九年可知, “重”是少昊氏的“四叔”之一。可见颛顼氏与东夷集团关系密切。

后来, 东夷集团强大, 势力范围又向中原发展。颛顼氏族也随之由海岱地区西迁到中原地区的商丘、濮阳一带。《左传》昭公十七年:“卫, 颛顼之虚也, 故为帝丘”。杨伯峻注:“帝丘, 即今河南濮阳县西南之颛顼城。”③《国语·郑语》所记载的颛顼之后, 有祝融八姓, 大概就在这个历史阶段在中原地区衍生发展。李学勤曾据新出资料如长沙子弹库楚帛书等与传世文献互证, 得出结论说:“推本溯源, (祝融) 八姓的原始分布都是中原及其周围。”而楚族芈姓正是祝融族八姓之一, 所以李学勤说:“我们提出 (祝融八姓在中原) 这个值得注意的问题, 供探索‘楚文化’问题的同志参考。”①

由楚族的先祖颛顼与祝融的活动范围在东夷、中原, 及其与东夷少昊、重、黎、中原各族的密切关系可知, 东夷集团《韶》乐、华夏集团《虬歌》, 为楚族所熟悉, 并为屈原整理《九歌》时有所保存, 是完全合乎史实的。

2. 屈原身份

据《离骚》、《史记》及清华简《楚居》等可知, 屈原的远祖与楚王的先祖属同姓共祖。而屈原的任职又与楚国历史文化有关。《史记·屈原列传》:“屈原者, 名平, 楚之同姓也, 为楚怀王左徒。”②左徒一职, 与原始宗教有关。据《楚世家》可知, 楚国的春申君曾以左徒升为令尹, 可见左徒与令尹职位相近。《左传》庄公四年:“令尹斗祁、莫敖屈重除道。”顾栋高《春秋大事表》:“令尹与莫敖并存。”《左传》襄公二十五年“屈建为令尹, 屈荡为莫敖”, 杜预注:这是屈荡“代屈建”。③可见令尹与莫敖的职位大致同级别, 而左徒又与之相近。据此, 姜亮夫师指出:“史称屈原入则禁御左右, 出则应对诸侯, 主为盟会, 亦与莫敖职任全合, 则左徒当即楚在春秋时的莫敖。莫敖这一称谓, 用于楚早期, 当是楚族在较原始时的方言。”“楚自春秋之末, 与齐鲁三晋接触益多, 习于中原文化, 而职官名称仍用楚古习, 在国际事务中很不方便, 所以改用左徒 (令尹) 一词。”莫敖一职, “可能与楚之宗教术语有关, 而又是世职, 似乎有点与社会史上所谓的祭司长之类相似。”所以屈原“总起来看是巫与史合流的人”, “屈子行事, 也颇与巫史有关”。④

屈原的另一职位是三闾大夫, 事见《渔父》“子非三闾大夫与?”王逸《章句》:“屈原与楚同姓, 仕于怀王, 为三闾大夫。三闾之职, 掌王族三姓, 曰昭、屈、景。屈原序其谱属, 率其贤良, 以厉国士。”⑤屈原是王室贵族子弟的师傅。在先秦宗族血缘管理体制下, 只有熟悉本族历史文化的巫史之类的人, 才有资格担任此职。

屈原的“左徒 (莫敖) ”之职与“三闾大夫”之职也是有关联的。其关联点就在于楚国的历史典章、宗教习俗。楚国历史文化源远流长, 并有重视文化教育的传统。《国语·楚语上》载士亹论贵族子弟培养, 《楚语下》载观射父论颛顼绝地天通, 《左传》昭公十二年载左史倚相能读“三坟”、“五典”、“八索”、“九丘”。这些人都是巫史, “能上下悦于鬼神”, 又“能通训典, 以叙万物”, 都是屈原的先辈。屈原正是继承楚国的这些巫史传统, 而整理编组《九歌》。

总之, 楚氏族在历史发展早期与北方夷、夏各族有密切联系, 而屈原又是深知历史文化传统的巫史类人物。因此, 包含虞族《韶》乐、夏族《九 (虬) 歌》、中原各族大小《司命》, 以及楚族《山鬼》、《湘君》、《湘夫人》、《国殇》在内的时代不同、地域不同、内容不同的祭祀颂诗, 经屈原之手综合起来, 编组成《九歌》, 出现在楚国, 便成为可能。

(二) 《九歌》整合编组的时代背景

西方古文明起源的一个重要标志, 是地缘管理代替血缘管理。而中国古文明从五帝时代起源直到虞、夏、商、周早期文明发展, 共达三千多年的时期内, 一直延续着原始氏族社会的血缘管理模式。侯外庐称这种血缘管理的连续性是中华文明起源过程中表现为新陈纠葛的“维新模式”, 而西方文明起源过程中变血缘为地缘是新陈代谢的“革新模式”。①

由于血缘管理, 所以“国之大事, 在祀与戎” (《左传》成公十三年) 。各血缘氏族部落只祭祀本族范围内的天体神、山川神和祖先神, 相关的祭器、礼仪、乐舞歌辞也只限在本族内流传。此即所谓“神不歆非类, 民不祀非族” (《左传》僖公十年) , “鬼神非其族类, 不歆其祀” (《左传》僖公三十一年) , “诸侯祭名山大川之在其地者” (《礼记·王制》) 。这种传统, 至春秋晚期楚昭王时犹存。《左传》哀公六年记载, 楚昭王有疾, 巫师占卜认为这是黄河神灵作怪, 建议昭王祭祀黄河之神。楚昭王不同意, 认为“三代命祀, 祭不越望。江、汉、睢、漳, 楚之望也。祸福之至, 不是过也。不谷虽不德, 河非所获罪也”。孔子因此称赞说:“楚昭王知大道矣。”

按照这一传统, 屈原只能对《九歌》中的《湘君》、《湘夫人》、《山鬼》、《国殇》、《礼魂》五篇可确认为楚国的祭歌颂诗进行编辑、加工和润色。其他诸篇, 因不在楚国地望神与祖先神的范围内, 屈原是无权将其编入《九歌》中的。

然而, 屈原还是将《东皇太一》、《东君》、《河伯》、《云中君》、《大司命》、《少司命》那些不同区域、不同族属、不同时代、不同内容的祭歌颂诗与楚国的《湘君》、《湘夫人》诸篇合编在一起了。这不是屈原冒天下之大不韪, 而是因为屈原所处的时代, 血缘管理纽带已解扣, 地缘管理的新格局已逐渐形成。屈原编组《九歌》已不受传统体制的束缚。

西周时期盛行的体现血缘管理的井田制、宗法等级制、家族世袭制等, 到春秋时代开始动摇, 至战国时代则几乎瓦解。各诸侯不统于周王, 相互征战, 土地疆界不断变更, 人员不断流动, 从而出现地缘管理的新局面。对此, 郭沫若作过概括:“春秋时代……氏族社会以来的血统关系基本上还是维持着的。战国时代便不同了。……殷周以来的血肉联带的传统, 绝大部分被斩断了。这一现实, 不能不认为是时代性的一个显著的特征。”①既然屈原的时代, 血缘纽带已被解构, 因此血缘基础上的“民不祀非族”、“祀不越望”的规矩也就不复存在。因此, 屈原将不同族属的祭歌颂诗合编在一起, 完成综合性的《九歌》, 也就成为可能。

(三) 《九歌》整合编组的社会依据

战国时代虽已出现地缘管理的新格局, 但传统仍有强大的惯性力量。各诸侯国还要借助血缘管理这一传统观念, 来实现其扩张地域管理的目的。当时的周王朝虽已不能掌控各诸侯国, 但各诸侯国的征战扩张活动仍要借助周天子的名义, 所谓“挟天子以令诸侯”。

在西周严格的宗法血缘管理体制下, 天子、诸侯、卿大夫的祭祀礼仪是有严格等级规范的。随着夏商成为天下盟主, 尤其是西周分封诸侯而周王成为天子, 原来各氏族部落都可以独立祭拜的日月云雨天体神灵, 就成为至上神而为人间的最高统治者周天子所专有, 各诸侯国只能祭其地望范围内的自然神灵和祖先神。《礼记·王制》:“天子祭天下名山大川……诸侯祭名山大川之在其地者。”《礼记·祭法》:“有天下者祭百神, 诸侯在其地则祭之, 亡其地则不祭。”按照这样的规定, 楚国是没有权力祭《东皇太一》、《东君》等日月天体神灵的。然而, 屈原《九歌》已突破天子与诸侯之间的等级界限, 突破诸侯国之间的血缘界限, 以楚国一统天下的理想角度, 将各篇配套成组地编在一起了:《东皇太一》、《东君》、《云中君》、《大司命》、《少司命》, 祭祀日月云雨等天体神;《河伯》、《山鬼》、《湘君》、《湘夫人》, 祭祀山陵河川等地祇;《国殇》, 祭祀为国捐躯之人鬼。这俨然是周礼规定的原本只有周王才能使用的国家祀典, 然而却在楚国上演了。姜亮夫师据此指出:“《九歌》诸神, 无一不在《周礼》祀典矣。且其整然胪列之次, 以等而差, 不相杂厕。”“此必为一整个祀典之套数, 不可或缺或增者, 则其为国家典祀之乐章, 盖已可决。”“则《九歌》者, 盖楚之僭礼, 所以郊祀上帝之乐也。”②

楚国发展到楚威王时, 国力达到鼎盛。楚怀王即位, 承父盛业, 在苏秦游说之下, 联合韩、魏、赵、齐、燕各侯国, 共同对抗秦国, 是为合纵。《史记·楚世家》:“十一年, 楚怀王为纵长”, 并“约纵山东六国共攻秦”, “至函谷关”。③当时的楚怀王意气风发, 有一统天下之雄心。另据《汉书·郊祀志》:“楚怀王隆祭祀, 事鬼神, 欲以获福助, 却秦军。”④楚怀王既为合纵之长, 心怀天下, 又“隆祭祀, 事鬼神”, 因此希望通过新编《九歌》国家祀典, “以获福助”, 也在情理之中。

再据《史记·屈原列传》, 屈原既为“楚之同姓”, 又“为楚怀王左徒, 博闻强志, 明于治乱, 娴于辞令。入则与王图议国事, 以出号令;出则接遇宾客, 应对诸侯。王甚任之”, ①可谓君臣相得。因此, 屈原配套成组地合编《九歌》, 应在此时。其中《国殇》一篇也许是为“却秦军”而作。姜亮夫师指出:屈原“世典祝史之职, 为怀王所信任, 出对诸侯, 入议国事。国之大事, 为祭与戎。则受命君上, 为国订乐章……吾故曰, 《九歌》者……屈子为国君修饰润色之者也, 或即 (楚) 怀王欲以却秦师者邪”。②游国恩亦持同论, 并提供了一个重要内证, 即屈原作于楚襄王时期的《九章》之《惜往日》:③“惜往日之曾信兮, 受命诏以昭诗。奉先功以照下兮, 明法度之嫌疑。国富强而法立兮, 属贞臣而日娭。秘密事之载心兮, 虽过失犹弗治。”王逸《章句》释“受命诏”一句:“君告屈原, 明典文也。”是以“明”释“昭”, 以“典文”释“诗”。联系下句“奉先功以照下兮 (王逸注:承宣祖业, 以示民也) ”, 也正顺适。而“受命诏以昭诗”之时, 也正是屈原得怀王信任 (“惜往日之曾信兮”、“属贞臣而日娭”) , 楚国又正富强昌盛之时 (“国富强而法立兮”) 。屈原受命“昭诗”, 与楚怀王共同“秘密事之载心”。这“秘密事”应该就是为怀王编国家祀典《九歌》, 并“造为宪令”之类。陈子展《楚辞直解》:“‘受命诏以昭诗’, 古本‘诗’‘时’两作, 皆通。愚见以作‘诗’为善。《章句》云‘君告屈原, 明典文也’, 是王逸所据本作诗。盖原造为宪令之时, 明定《九歌》亦其一事欤?古者国之大事, 惟祀与戎。《九歌》, 楚祭祀之典文也。”④以上分析既定, 则王逸《章句》、朱熹《集注》所谓《九歌》乃屈原于楚顷襄王放逐沅湘之间所作的观点, 自然是不可取了。

三、文化转化创新与《九歌》润色的经典意义

春秋战国时期的变革, 是根本性的社会大转型。由五帝文明起源, 至虞夏商西周早期文明发展, 延续三千多年的血缘管理社会结构, 于此时终于瓦解;而影响秦汉以后两千多年成熟文明的地缘管理, 又于此时迅速崛起。中华文明史上的其他种种变革, 都是此前血缘管理、此后地缘管理模式内的变革, 其影响远不能与春秋战国时期的变革相比拟。这种大变革、大转型, 引起了思想文化的大发展、大繁荣。从全人类范围看, 相似的情况还出现在古希腊、古印度和希伯来, 而且他们的时代大致相同, 即在公元前800年至前200年之间。德国哲学家雅斯贝斯称这四个地区同时出现的思想高峰为人类文明的轴心时期, 而此后再出现的文化思潮, 都是从轴心期获取资源后的再发展。①

屈原不仅整合编组《九歌》, 而且还加工改造《九歌》, 意义重大。这应该放在春秋战国轴心文明这个大背景下总结估量。春秋末期孔子在黄河流域删编《诗经》, 战国后期屈原在长江流域编组《九歌》, 分别继承总结中原与南楚不同的文化传统, 体现了大致相同的时代精神, 最后又在独有的思想深度、人格魅力、文化涵养基础上进行融合加工、转化创新, 终于使《诗经》与《九歌》成为中华文明史上的两座风景不同的艺术高峰, 开创了此后两千多年以来现实主义和浪漫主义文学艺术的先河, 并在思想上塑造了历代中华儿女的民族文化心理结构。有关屈原编组《九歌》的重大意义与深远影响, 需要在与孔子删编《诗经》的比较中获得深刻认识。

(一) 《九歌》保存的图腾神话是认识远古部族文化的重要窗口

五帝至虞夏商周时期, 部族众多。《左传》哀公七年:“禹合诸侯于涂山, 执玉帛者万国。”《吕氏春秋·用民》:“当禹之时, 天下万国。至于汤而三千余国。”这些万国、千国, 实际都是各个氏族血缘集团。他们都有自己的远古历史与原始宗教。在氏族发展初期, 其宗教历史往往在集体祭祀活动中, 以诗、乐、舞三位一体的形式, 由本族巫师兼酋长口耳相传。当文字发明后, 将这些祭祀歌舞记录下来, 便是本族的史诗、颂诗。

西周末期, 王纲解纽, 礼崩乐坏。至春秋战国时期, 各大小文化传统相互渗透, 各血缘族团相互融合。孔子删编《诗经》, 正是这时代的反映。首先, 孔子将原本界限森严的“颂”、“雅”、“风”合编在一起, 以体现其融合的趋势。其次, 孔子以维护周礼为目的, 以西周王官礼乐作为删编《诗经》的标准。《论语·述而》:“子所雅言, 《诗》、《书》、执礼, 皆雅言也。”《史记·孔子世家》:“古者诗三千余篇, 及至孔子, 去其重, 取可施于礼义……三百五篇, 孔子皆弦歌之, 以求合《韶》、《武》、《雅》、《颂》之音。礼乐自此可得而述, 以备王道, 成六艺。”②其结果是, 不仅十五个诸侯血缘族团的颂诗、史诗被删除, 十五国之外的民歌也被删去, 甚至曾作为最早部落联盟盟主的东夷虞族之颂诗《韶》乐、中原夏族之颂诗《九 (虬) 歌》, 也都被删去。今存《诗经》中的颂诗, 只有“商颂”、“周颂”、“鲁颂”。最后, 孔子在周公基础上, 进一步引领时代的理性自觉, “不语怪力乱神”, 将原本丰富的巫术神灵、图腾神话作了历史化改造。颂诗、史诗中本应是天体崇拜与祖先崇拜并重的, 而今存《诗经》, 除《商颂》中还稍存简化了的“玄鸟生商”图腾神话、《大雅·生民》稍存简化了的“履迹生子”图腾神话外, 其余“雅”、“颂”各篇, 均删去了天体神灵的内容, 即使保留下来的祖先崇拜部分, 也大多理性化、人间化, 而失去其天国神灵的浪漫气息。

相比之下, 屈原编组的《九歌》, 不仅保存了东夷虞舜族的颂诗《韶》乐、中原夏族的颂诗《虬歌》, 以及其他各侯国的《大司命》、《少司命》, 楚族的《湘君》、《湘夫人》、《山鬼》;而且在这些颂诗、史诗里, 还保存了许多有关天体崇拜与图腾崇拜的神人形象。除前述《东皇太一》、《东君》外, 《大司命》“广开兮天门, 纷吾乘兮玄云”, 《少司命》“夕宿兮帝郊, 君谁须兮云之际”, 《云中君》“謇将憺兮寿宫, 与日月兮齐光”等, 都是关于天体神灵的天国活动描写。

《九歌》中的图腾神话, 还有许多男女神人相恋的浪漫情节。如《湘夫人》“闻佳人兮召余, 将腾驾兮偕逝”, 《湘君》“望夫君兮未来, 吹参差兮谁思”, 《大司命》“结桂枝兮延伫, 羌愈思兮愁人”, 《少司命》“望美人兮未来, 临风恍兮浩歌”, 《河伯》“与子交手兮东行, 送美人兮南浦”, 《山鬼》“既含睇兮又宜笑, 子慕予兮善窈窕”。过去, 学界对《九歌》男女神人相恋产生的原因不太清楚。其实, 原因就在于图腾神灵是氏族的最早祖先, 事关生殖崇拜。这样, 整个《九歌》都笼罩在原始巫术、原始宗教的神秘氛围之中, 展现的是一幅幅恍惚离奇的神话图境。这些与《诗经》的神话历史化倾向形成鲜明不同的对比。

屈原生活的战国后期, 晚于孔子生活的春秋末期二百多年, 其实践理性精神应该已更进一步。然而屈原编组的《九歌》却仍然保存了那么多原始文化的内容, 这是很奇特的现象。究其原因, 即在于前述楚国特殊的历史文化渊源与屈原特殊的巫史身份。在黄河流域, 经西周而春秋而战国, 理性精神不断推进。但楚氏族带着北方夷夏原始巫术宗教文化, 于商代晚期到长江流域后, 不仅没有受到北方理性文化的影响, 反倒与当地固有的苗民巫风习俗相融合, 而得以持续发扬。屈原既“博闻强志”, 深知楚族及夷夏古族的远古历史文化, 又担任“左徒 (莫敖) ”与“三闾大夫”这两个与巫术宗教活动有关的职位。这些多方面因素, 造就了屈原编组的《九歌》成为理性时代绽放出原始文化花朵的奇特现象, 是我们认识远古部族文化的重要窗口。

正是对传统文化采取不同的继承方式, 造就了《诗经》以理性现实主义为特点, 《九歌》以激情浪漫主义为特点。两种不同的风格, 影响了其后两千多年来中国文学艺术的创作, 在塑造中华民族文化心理结构方面, 发挥了不同的奠基作用。

(二) 《九歌》对部族文化的转化创新影响了中华民族精神的形成

屈原所处的战国后期, 毕竟已是理性高扬的时代, 南北文化交流已很频繁。屈原编组润色《九歌》时, 在继承保存远古巫术图腾、宗教神话的同时, 又自觉注入鲜明的个体人格精神和积极向上、改革图强的时代精神。这些精神又以屈原卓越的语言才华与离奇的巫术图腾神话有机地结合起来, 从而使《九歌》成为有思想灵魂、有血肉情感、有鲜明语言特色的浪漫主义杰作。在屈原加工润色后的《九歌》里, 原始集体“意象”转化创新成了表达屈原个体精神的“寄象”。①

首先, 在艺术上, 《九歌》对原始夷族《韶》乐、夏族《虬歌》及楚族流传的《山鬼》、《湘君》、《湘夫人》作了情节结构上的规整统一。这点可以通过《九歌》与《离骚》进行比较而获得认知。前述《九歌》所展现的天国神奇图景以及驾龙乘凤、飞升天国、神人相恋的情节, 同样在《离骚》中出现, 而且更系统具体。《离骚》中的主人翁亦驾龙乘凤, 朝发苍梧, 夕至悬圃, 叩帝阍, 游春宫, 又三求神女, 恍惚离奇。这些浪漫的情节即源于原始宗教史诗、颂诗中巫术通神的图腾神话, 与《九歌》是同源的。屈原在《九歌》和《离骚》中既继承保存了原始图腾神话, 将其转化创新, 作了艺术性合理化的润色改造。即朱熹《楚辞集注》所说楚沅湘之间原来流传的《九歌》“词既鄙俚, 而其阴阳人鬼之间, 又不能无亵慢荒淫之杂”。屈原编组《九歌》时, “见而感之, 故颇为更定其词, 去其泰甚”。②“更定其词”后的《九歌》, 情节结构便与《离骚》相一致了。甚至可以认为, 《离骚》中的神游天国、人神相恋的情节, 正是其润色《九歌》之后才完成的, 所以两者有许多相似性。

其次, 从用词造句看, 《九歌》与《离骚》相同相似处更多。如《湘君》“邅吾道兮洞庭”, 与《离骚》“邅吾道夫昆仑”;《湘夫人》“九嶷缤兮并迎”, 与《离骚》“九疑缤其并迎”;《大司命》“老冉冉兮既极”, 与《离骚》“老冉冉其将至兮”;《东皇太一》“芳菲菲兮满堂”, 与《离骚》“芳菲菲兮弥彰”;《东君》“长太息兮将上”, 与《离骚》“长太息以掩涕兮”。从这些语言句子的一致性, 可以判断《九歌》和《离骚》出于一人之手。

最后, 屈原在整理加工润色《九歌》的过程中, 倾注了自己的思想感情和审美判断。这点又与孔子删编《诗经》形成对照。孔子“述而不作”, 以西周礼乐为标准删编《诗经》, 目的是移风易俗, 教育族民, 所谓“温柔敦厚, 《诗》教也” (《礼记·经解》) 。孔子自己也明确指出:“诗可以兴, 可以观, 可以群, 可以怨。迩之事父, 远之事君。” (《论语·阳货》) 因此之故, 孔子删编的《诗经》, 体现的是群体意识。

屈原据以编组的原始《九歌》, 本为远古部族的集体歌唱。但它们经过屈原统一编辑、加工润色之后, 不仅语言上体现了屈原的特点, 而且还在原始图腾神话形象上注入了屈原的思想, 融入了战国时代的精神风貌, 因而发生本质变化。这就是由原始《九歌》的反映集体意识, 变成屈原《九歌》的反映个体意识。屈原《九歌》中的诸神灵, 虽仍有原始巫术图腾的胚胎内核, 但整体形象已发生转化性再创造, 成为屈原抒发思想情感的艺术形象。

体现在《九歌》中的个体思想感情, 不是单一的, 而是多层面的。第一层是忠君爱国思想的表白。这一点朱熹《楚辞集注》已注意到了, 他认为《九歌》中的种种巫术神话形象, 实际都是屈原“更定其词”之后, “因彼事神之心, 以寄吾忠君爱国眷恋不忘之意”。又如《东皇太一》, 朱熹以为“此篇言其竭诚尽礼以事神, 而愿神之欣悦安宁, 以寄人臣尽忠竭力、爱君无已之意。所谓全篇之比也”。①

第二层是君臣遇合的美政追求。《河伯》原是夏族祭黄河男神, 《山鬼》原是楚族祭巫山女神, 《大司命》、《少司命》是各侯国曾有过的祭祀寿命神和生育神。各篇神灵不同, 因而彼此之间本来不应有联系。但经屈原加工润色后, 这些篇中的神灵都统一具有男女悲欢离合的情节。这之间可能是屈原以男女比兴手法, 寄托了与《离骚》一样的君臣遇合方面的政治悲叹。“也许, 这是屈原‘徒离忧’‘心不同兮媒劳, 恩不甚兮轻绝’等等抒写慕恋怨悱之心的佳句, 原有诗人政治遭际上的背景, 与屈原确实经历了的政途的险难和感受到的‘灵修之数化’本身有关联?”②

第三层是纯洁高尚的道德修炼。《云中君》“浴兰汤兮沐芳, 华采衣兮若英”, 《湘夫人》“荪壁兮紫坛, 播芳椒兮成堂”, 《少司命》“绿叶兮素华, 芳菲菲兮袭予”, 《山鬼》“山中人兮芳杜若, 饮石泉兮荫松柏”, 这些都与《离骚》“朝饮木兰之坠露兮, 夕餐秋菊之落英”, “制芰荷以为衣兮, 集芙蓉以为裳”相一致, 以表达“苟余情其信芳”的高洁人格。

上述《九歌》中三个层面的个体思想情感中, 第一层忠君爱国情怀, 来源于其宗族血缘传统;第二层君臣遇合, 借助于巫术图腾的人神相恋;第三层独立精神、高洁人格, 则是春秋战国时代理性精神的集中体现。屈原的伟大之处即在于使这些丰富内涵通过融合转化而获得艺术上的和谐统一, 从而使《九歌》成为中华文化史上的经典高峰, 屈原自己也成为中国文学史上第一位伟大诗人。正因为如此, 《九歌》与《离骚》一起, “开创了中国抒情诗的真正光辉的起点和无可比拟的典范”, ③对其后两千多年来的中国文学艺术创作及民族精神的形成, 产生了极为深远的影响。诚如刘勰所说, 其“惊采绝艳, 难与并能”, “衣被词人, 非一代也”!④

注释(参考文献):

1 洪兴祖:《楚辞补注》, 北京:中华书局, 1983年, 第55页。

2 姜亮夫:《楚辞学论文集》, 上海:上海古籍出版社, 1984年, 第271-308页;周勋初:《九歌新考》, 上海:上海古籍出版社, 1986年;萧兵:《楚辞新探》, 天津:天津古籍出版社, 1988年, 第129-502页。

3 严文明主编:《中华文明史》第1卷, 北京:北京大学出版社, 2006年, 第55页。

4 徐旭生:《中国古史的传说时代》, 桂林:广西师范大学出版社, 2003年, 第42-75页。

5 李伯谦:《中国青铜文化的发展阶段与分区系统》, 《华夏考古》1990年第2期。

6 傅斯年:《民族与古代中国史》, 石家庄:河北教育出版社, 2002年, 第4页。

7 王国维:《古史新证》, 北京:清华大学出版社, 1994年, 第2页。

8 江林昌:《楚辞与上古历史文化研究》, 济南:齐鲁书社, 1998年, 第22-25页。

9 段玉裁:《说文解字注》, 上海:上海古籍出版社, 1981年, 第252页。

10 蒋骥:《山带阁注楚辞》, 北京:中华书局, 1958年, 第62页。

11 袁珂:《山海经校注》, 上海:上海古籍出版社, 1980年, 第344页。

12 严文明:《大汶口文化居民的拔牙风俗和族属问题》, 《史前考古论集》, 北京:科学出版社, 1998年, 第293-305页。

13 何幼琦:《〈海经〉新探》, 《历史研究》1985年第2期。

14 许慎:《说文解字》, 北京:中华书局, 1963年, 第213页。

15 《后汉书》卷85《东夷列传》, 北京:中华书局, 1965年, 第2810页。

16 荆门市博物馆:《郭店楚墓竹简》, 北京:文物出版社, 1998年, 第158页。

17 高亨:《周易大传今注》, 北京:清华大学出版社, 2004年, 第59页。

18 孙星衍:《尚书今古文注疏》, 北京:中华书局, 1986年, 第122-132页。

19 江林昌:《论虞代文明》, 《东岳论丛》2013年第1期。

20 俞伟超:《龙山文化与良渚文化衰变的奥秘---致“纪念发掘城子崖遗址六十周年学术讨论会”的贺信》, 《文物天地》1992年第3期。

21 张驰:《龙山-二里头---中国史前文化格局的改变与青铜时代全球化的形成》, 《文物》2017年第6期。

22 俞伟超:《龙山文化与良渚文化衰变的奥秘---致“纪念发掘城子崖遗址六十周年学术讨论会”的贺信》, 《文物天地》1992年第3期。

23 方诗铭、王修龄:《古本竹书纪年辑证》, 上海:上海古籍出版社, 2005年, 第2页。

24 《汉书》卷25上《郊祀志上》:“汉兴, 高祖初起, 杀蛇, 有物曰……”颜师古注:“物, 谓鬼神也。” (北京:中华书局, 1962年, 第1210页)

25 孙诒让:《墨子间诂》, 北京:中华书局, 1986年, 第387页。

26 袁珂:《山海经校注》, 第415页。

27 付林鹏:《西周乐官的文化职能与文学活动》, 北京:中国社会科学出版社, 2016年, 第50-53页。

28 方诗铭、王修龄:《古本竹书纪年辑证》辑《山海经·大荒西经》郭璞注, 第2页。

29 皇甫谧撰:《帝王世纪》卷3, 沈阳:辽宁教育出版社, 1997年, 第18页。

30 洪兴祖:《楚辞补注》, 第46页。

31 姜亮夫:《楚辞学论文集》, 第276页。

32 杨宽:《中国上古史导论》, 吕思勉、童书业编著:《古史辨》第7册上编, 上海:上海古籍出版社, 1982年, 第358页。

33 杨伯峻编著:《春秋左传注》, 北京:中华书局, 1990年, 第936页。

34 李伯谦:《二里头类型的文化性质与族属问题》, 《文物》1986年第6期;《新砦遗址发掘与夏文化三个发展阶段的提出》, 赵春青、顾万发主编:《新砦遗址与新砦文化研究》, 北京:科学出版社, 2016年。

35 洪兴祖:《楚辞补注》, 第98页。

36 洪兴祖:《楚辞补注》, 第59页。

37 袁珂:《山海经校注》, 第263页。

38 北京大学中国文学史教研室选注:《先秦文学史参考资料》, 北京:中华书局, 1962年, 第3页。

39 袁珂:《山海经校注》, 第431页。

40 姜亮夫:《古史学论文集》, 上海:上海古籍出版社, 1996年, 第249-253页。

41 林河:《〈九歌〉与沅湘民俗》, 上海:上海三联书店, 1990年, 第185页。

42 《史记》卷28《封禅书》, 北京:中华书局, 1959年, 第1378页。

43 《史记》卷28《封禅书》, 第1379页。

44 马茂元主编:《楚辞注释》引, 武汉:湖北人民出版社, 1985年, 第177页。

45 郭沫若:《屈原赋今译》, 北京:人民文学出版社, 1953年, 第32页。

46 汪瑗:《楚辞集解》, 北京:北京古籍出版社, 1994年, 第144页。

47 张正明:《楚史》, 武汉:湖北教育出版社, 1995年, 第1、2、3章。

48 《帝王世纪》卷2, 第8页。

49 杨伯峻编著:《春秋左传注》, 第1391页。

50 李学勤:《论祝融八姓》, 《江汉论坛》1980年第2期。

51 《史记》卷84《屈原列传》, 第2481页。

52 杨伯峻编著:《春秋左传注》, 第164、1103页。

53 姜亮夫:《屈原》, 山东大学文史哲研究所主编:《中国历代著名文学家评传》第1卷, 济南:山东教育出版社, 1983年, 第32-33页。

54 洪兴祖:《楚辞补注》, 第2页。

55 侯外庐:《中国古代社会史论·自序》, 石家庄:河北教育出版社, 2000年, 第4页。

56 郭沫若:《郭沫若全集·历史编》卷3, 北京:人民出版社, 1984年, 第52页。

57 姜亮夫:《楚辞学论文集》, 第293-299页。

58 《史记》卷40《楚世家》, 第1722页。

59 《汉书》卷25下《郊祀志下》, 第1260页。

60 《史记》卷84《屈原列传》, 第2481页。

61 姜亮夫:《楚辞学论文集》, 第296-298页。

62 游国恩:《屈原》, 北京:中华书局, 1980年, 第53页。

63 陈子展:《楚辞直解》, 南京:江苏古籍出版社, 1988年, 第218页。

64 卡尔·雅斯贝斯:《历史的起源与目标》, 魏楚雄、俞新天译, 北京:华夏出版社, 1989年, 第8页。

65 《史记》卷47《孔子世家》, 第1936页。

66 江林昌:《从原始“意象”到人文“兴象”、“寄象”---中国文学史中的花草书写》, 《文艺研究》2017年第12期。

67 朱熹:《楚辞集注》, 上海:上海古籍出版社, 1979年, 第29-31页。

68 朱熹:《楚辞集注》, 第29-31页。

69 赵明主编:《先秦大文学史》, 长春:吉林人民出版社, 1993年, 第440页。

70 李泽厚:《美的历程》, 北京:中国社会科学出版社, 1989年, 第65-66页。

71 刘勰著, 范文澜注:《文心雕龙注》, 北京:人民文学出版社, 1958年, 第47页。

《远古部族文化融合创新与《九歌》的形成》附全文PDF版下载:

http://www.lunwensci.com/uploadfile/2018/0717/20180717110333243.pdf

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/169.html