【摘要】目的:探讨浮针再灌注疗法治疗颈源性眩晕的临床效果。方法:选取广州市东升医院2022年6月—2023年6月收治的100例颈源性眩晕患者作为研究对象,随机分为观察组与对照组,每组各50例。对照组接受温针干预,观察组接受浮针再灌注疗法干预。疗程结束后,使用颈性眩晕症状与功能评估量表评估患者治疗效果,并比较两组患者的视觉模拟评分(VAS)以及颈动脉多普勒检查结果。结果:观察组中有8例治疗无效,对照组中有22例治疗无效。观察组总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。干预后,观察组疼痛程度低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。干预后,两组颈动脉收缩期最大流速(PSV)和舒张末期血流速(EDV)水平均较治疗前降低,观察组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论:浮针再灌注疗法治疗颈源性眩晕能够有效改善患者临床症状,治疗效果明确。与传统温针相比,浮针再灌注疗法能更好地患者缓解患者疼痛,改善脑供血不足问题。

【关键词】浮针,再灌注,眩晕,颈源性,疗效

颈源性眩晕是一种常见的颈部疾病,其症状包括头晕、恶心、晕倒感、呕吐以及视幻觉等。如果不及时治疗,可能会导致长期的眩晕感,甚至严重的精神压力[1]。由于颈源性眩晕的发病机制比较复杂,其治疗方法还需要进一步研究和探讨。浮针再灌注疗法是一种皮下针刺法,将一次性浮针作为工具,扫散分布在病灶以及周边部分的皮下组织,配合再灌注活动[2]。网球肘、颈椎病、腕管综合症、肩周炎、腰椎间盘突出症、腱鞘炎、腰肌劳损、膝关节炎等软组织伤痛是浮针再灌注疗法的主要适应证,此外,胆囊炎胆石症、泌尿道结石、慢性附件炎、宫颈炎、顽固性面瘫、哮喘发作等中医内科杂病也可应用本方法[3]。本研究选取广州市东升医院2022年6月—2023年6月收治的颈源性眩晕患者,分别使用浮针再灌注疗法以及温针治疗,现将结果报告如下。

1资料与方法

1.1一般资料

选取广州市东升医院2022年6月—2023年6月收治的100例颈源性眩晕患者作为研究对象,随机分为观察组与对照组,每组各50例。观察组男性33例,女性17例;年龄30~74岁,平均年龄(58.7±5.9)岁。对照组男性30例,女性20例;年龄31~75岁,平均年龄(58.4±4.8)岁。两组患者基线资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。纳入标准:(1)均符合颈源性眩晕的诊断标准;(2)生命体征平稳,意识清晰,能够明确表达治疗感受;(3)年龄30~75岁,不受性别限制;(4)2周内未接受其他干预治疗措施;(5)已签署知情同意书,并能够严格遵循治疗要求。排除标准:(1)心、肺、肝、肾等重要脏器功能减退或衰竭;(2)患有骨结核、严重骨质疏松、颈椎肿瘤或椎体融合及脊髓的其他疾病,或颈椎先天畸形;(3)有手术适应证或手术治疗失败;(4)不能配合医生的要求治疗,资料收集不全或存在严重的认知和交流障碍等不能配合的情况;(5)同时应用其他药物影响结果判定;(6)入组前2周接受其他针对性治疗者。本研究经广州市东升医院医院伦理委员会审批通过。

1.2方法

对照组接受温针干预,取俯卧位,根据症状进行选穴,常用穴位为风府穴、风池穴、列缺穴、大椎穴、百会穴、眩晕区等穴及相应穴位的夹脊穴。针刺时穴位处先常规消毒,选取一次性毫针刺入腧穴,得气后留针,用一段长约2 cm的艾柱点燃插在针柄上施炙。留针约30 min,除去艾条烧完的灰烬,起出针。每天治疗1次,连续治疗5 d,休息2 d,7 d为1个疗程,共治疗2个疗程。

观察组接受浮针再灌注疗法干预,具体方法如下:(1)治疗前先明确患肌,患肌即功能性肌张力增高的肌肉组织,颈源性眩晕的患肌主要是胸锁斜方肌、乳突肌、斜角肌、肱桡肌、颈夹肌、头夹肌等。(2)选取进针点。一般选2~3个进针点,先远后近,先在前臂进针,针尖方向对准肱桡肌,第2个进针点在背部,针尖方向对准头颈夹肌。徒手进针或将一次性浮针放入针器内,皮肤常规消毒后,将针与皮肤保持15。~20。斜角进针,进针后放平针身,使针体与皮下疏松结缔组织平行,软套管完全进入皮下以后,将不锈钢针芯抽出约2 mm,然后进行反复扫散动作,再配合每块患肌的被动再灌注活动。每个进针点的扫散次数约为200次。(3)留管。扫散结束后完全按抽出针芯,留下软管套,用胶布贴把软管套固定于皮下。留管时间5~8 h,留管期间勿打湿针刺局部,防止感染,避免剧烈运动。治疗期间强调无针感,尽量避免疼痛、酸胀感。(4)患肌的再灌注活动。①胸锁乳突肌。对侧转头抗阻,同侧侧头抗阻,坐位低头抗阻,仰卧位抬头+对侧侧头抗阻。②斜方肌。耸肩,同侧侧头抗阻,对侧转头侧头加压,仰头抗阻。③斜角肌。同侧转头抗阻,同侧侧头抗阻;对侧转头加压,对侧侧头加压。④头夹肌、颈夹肌。同侧转头抗阻,同侧侧头抗阻,仰头抗阻。⑤肱桡肌。中立位屈肘抗阻。连续治疗2周。

1.3观察指标

由不知患者具体分组的同一实验者,在治疗前以及治疗2个疗程后对患者进行评估。

(1)综合治疗效果采用《中医病证诊断疗效标准》结合《颈椎病治疗成绩评分表》评价。疗效指数≥90%判定为治愈,疗效指数在30%~90%之间判定为好转。疗效指数<30%判定为无效。(2)疼痛评价依据视觉模拟评分量表(VAS),分值范围0~10分,0为无痛,1~3分为轻微疼痛,4~6分为中度疼痛,7~10分为重度疼痛。(3)通过颈动脉多普勒检查颈动脉收缩期最大流速(PSV)、舒张末期血流速度(EDV)在治疗前后血流速度的变化,以判断脑供血不足的改善情况。

1.4统计学处理

采用SPSS 22.0软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差(x-±s)表示,组间比较采用t检验。计数资料以例数和百分比(%)表示,组间比较采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。等级资料比较使用Wilcoxon秩和检验。

2结果

2.1两组综合疗效比较

观察组中有8例患者治疗无效,对照组中有22例治疗无效。观察组总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

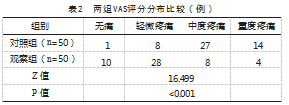

2.2两组VAS评分分布比较

治疗后,观察组疼痛程度低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

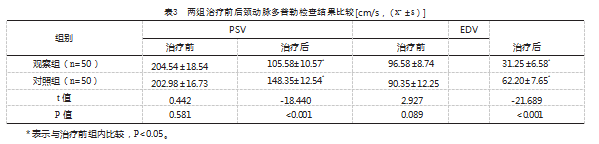

2.3两组治疗前后颈动脉多普勒检查结果比较

干预后,两组PSV和EDV水平均较治疗前降低,观察组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

3讨论

作为神经内科的常见疾病,颈源性眩晕主要发生在伏案工作者和中老年女性中。患者在发病前通常有慢性颈痛病史。主要症状是不同程度的眩晕,耳鸣耳聋、视力减退、恶心呕吐以及颈项酸痛僵硬紧张等症状也是患者常见的主诉。其发病机制尚不明确,但多数认为是由于骨质增生或其他原因降低了椎-基底动脉的有效血容量,致使脑组织缺血缺氧[6]。

西医治疗颈源性眩晕主要侧重于缓解症状,通常采用营养神经、钙离子拮抗剂、血管扩张药物等,并会采取理疗、牵引等对症处理方法,少数患者会考虑手术治疗[7]。尽管如此,对于颈源性眩晕的治疗,国外也在积极探索更有效的治疗措施。有研究结果表明,手法治疗结合针灸和前庭康复训练的多模式疗法对改善和恢复眩晕症状具有较大的帮助[8]。在中医领域,治疗颈源性眩晕的主要方法包括中药、针灸和推拿。尤其是针灸治疗被认为是非常重要的治疗手段,不仅患者的耐受度高,而且其接受度也较高[9]。尽管上述治疗方法均具有一定的疗效,但目前尚无特异性的治疗方法,因此整体疗效并不理想。

浮针疗法是一种基于传统针灸治疗的新兴物理治疗方法,它结合了现代针灸机理研究,继承了中医针灸的优点,并与现代康复医学技术相结合[10]。它能有效促进病灶的新陈代谢,帮助患者达到行气行血、疏通经络的效果。浮针疗法主要针对慢性缺血缺氧的局部组织,特别是肌肉组织所导致的疾病,通过在非病痛区域的浅筋膜层使用特制浮针针具进行大面积扫散,通筋活络[11]。浮针疗法具有多种优势:首先,它具有疗效快捷、疗效高、维持时间长等优点;其次,结缔组织被浮针疗法所刺激之后,其中包含大量的免疫系统巨噬细胞和未分化的干细胞[11],由于这些组织的质地比较疏松,受到刺激后信号传递速度非常快,可以快速传导信号,松弛肌肉,缓解局部供血不足,改善血液循环[12];最后,近年来浮针疗法经过不断发展和完善,浮针创始人符仲华博士提出了浮针再灌注活动,进一步提高了浮针疗法的临床疗效。浮针再灌注活动更注重医患有机互动,能够调动患者积极性,提高自愈能力,加速疾病恢复,且无痛苦、无副作用,起效快捷,疗效高,维持时间长,费用低[13]。

本研究结果显示,观察组治疗总有效率更高,且疼痛程度更低。这表明浮针再灌注疗法在缓解患者疼痛方面具有显著优势。此外,观察组治疗后的PSV和EDV水平均显著降低,表明浮针再灌注疗法在改善患者血液循环方面也具有明显优势。分析其原因为,浮针再灌注疗法通过刺激局部穴位,促进气血流通,调整神经功能。PSV和EDV是反映血管弹性和血流状况的重要指标,PSV越高表示血管弹性越好,EDV越低表示血流状况越稳定。因此,降低PSV和EDV水平对于缓解患者疼痛和炎症反应具有重要意义。

综上所述,浮针再灌注疗法治疗颈源性眩晕,能够帮助患者有效改善临床症状。与传统温针相比,浮针再灌注疗法能更好地缓解患者疼痛,改善脑供血不足问题。

参考文献

[1]WANG J M,ZHANG B,LI H D,et al.Effect of micro acupotomy and stellate ganglion stimulation on patients with cervical vertigo[J].Indian Journal of Pharmaceutical Sciences,2022,24(7):154-159.

[2]GARG K,AGGARWAL A.Effect of cervical decompression on atypical symptoms cervical spondylosis:a narrative review and meta-analysis[J].World Neurosurgery,2021,68(13):1165-1170.

[3]盘晓颖,谢泓智,何新芳.浮针联合再灌注活动治疗前斜角肌综合征的临床观察[J].广州中医药大学学报,2022,39(8):67-73.

[4]郎伯旭,罗建昌,郎珈望,等.微针刀治疗颈源性眩晕病例对照研究[J].中国骨伤,2022,35(2):114-120.

[5]沈飞飞,钱郑,益博,等.针灸治疗颈源性眩晕选穴规律的数据挖掘研究[J].中国中医急症,2022,31(9):1333-1336.

[6]吴志强,郁金岗,王继芳,等.白芍止晕丸治疗颈源性眩晕(痰湿中阻证)的临床观察[J].中国中医急症,2022,25(8):311-318.

[7]HILT E,PATILP,SCHREIBER O,et al.Normal and abnormal development of left vertebral artery and its implications in cervical region surgery[J].The FASEB Journal,2022,36(11):165-171.

[8]ATHINA-MARIA M,ELÉONORE R,SCHRYVERS A,et al.A clinical approach strategy for the diagnosis,treatment and evaluation of external cervical resorption[J].International Endodontic Journal,2022,20(4):55-59.

[9]王波,刘楷煜,赵旭,等.浮针配合再灌注活动治疗神经根型颈椎病急性期疗效及对颈椎生理曲度变化的影响[J].中医药信息,2021,38(4):414-419.

[10]吴民民,刘小华,陈小雨,等.浮针配合再灌注治疗原发性三叉神经痛临床研究[J].陕西中医,2021,42(5):646-649,653.

[11]田亚丽,陆瑾,李康,等.浮针配合再灌注活动治疗肱骨外上髁炎34例[J].中国针灸,2018,38(6):10-15.

[12]陶腊梅,陆瑾,李静,等.浮针配合再灌注活动治疗原发性痛经32例临床研究[J].江苏中医药,2020,21(7):166-172.

[13]李崖雪,于瑶,高松,等.浮针配合再灌注活动治疗气滞血瘀型颈肩综合征[J].中医药信息,2020,37(5):148-152.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/80836.html