【摘要】随着脑卒中的发病率逐年升高,给社会、家庭和患者带来了巨大的痛苦、经济压力和社会负担,因而加强其疾病因素的分类、研究和预警,对降低发病率和死亡率具有重要意义。因此,本文从不可控因素(年龄、性别、遗传、环境等)、疾病因素(高血压、糖尿病、高血脂、冠心病、偏头痛等)、个人因素(生活习惯、心理因素、睡眠因素等)、其他因素等方面对脑卒中发病的影响因素进行综述,以期为脑卒中的预防、治疗和护理提供依据。

【关键词】脑卒中,发病,影响因素,综述

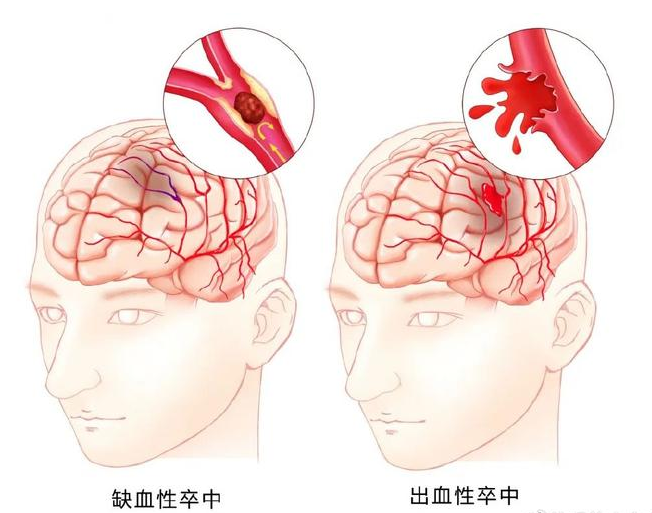

脑卒中是因血管阻塞或破裂导致血液难以流入大脑而引发的急性缺血性或出血性脑血管疾病。2020年卒中报告中指出:目前我国40岁及以上的患病人数为1 704万人,患病率上升至2.58%,具有高发病率、高复发率、高致残率、高死亡率、社会经济负担重等特点[1]。目前,脑卒中已经跃升成为全球第2大致死原因,占总死亡人数的11.6%,也成为绝大多数发达国家与发展中国家成年人致伤残和死亡的最重要原因。在我国,脑卒中发病的风险达39.3%,居世界首位[2]。我国脑卒中发病率近年来不断攀升,2019年达到了2.58%,严重威胁着居民的健康和生活水平[1]。研究脑卒中发病的影响因素已成为目前医学领域的一个重要课题。但目前大多数有关脑卒中的研究都局限于某一单一类别及其常见并发症,缺少全面性、系统性。本文将不可控因素(包括年龄、性别、家族遗传、环境、地域)、疾病因素、个人因素,以及包括社会经济地位、出生时间、太阳地磁在内等其他因素,对脑卒中发病的影响因素进行分类研究,对未来临床上更好地对脑卒中做出针对性干预、降低脑卒中的死亡率和制定中国居民脑卒中预防策略具有重要意义。

1不可控因素

以往研究发现:年龄、性别、遗传、环境等不可控因素对脑卒中发病均是脑卒中发病的影响因素。

1.1年龄

年龄是脑卒中死亡率的典型预测因子之一,其发病风险与年龄成正相关,中老年人是其主要人群[3]。一般情况下,发病率在45岁以后约每10年翻1番,70%以上的脑卒中发生在65岁以上[4]。但近年来的研究表明,脑卒中的发病趋势转向年轻化。George[5]的研究发现,与老年人相比,年轻人缺血性中风的发病率要低得多,但潜在的发病机制和危险因素更为多样。这与现在社会年轻人的工作生活压力增大不无关系。所以,青年人群脑卒中发病同样值得关注。我国40~64岁的脑卒中患者占比为73.88%[6],在其他研究中,年龄与性别对于脑卒中发病的影响与之也大致相同[3,7]。有研究表明,男性发病率是女性的1.31倍,且年龄随着性别差异变化而逐渐明显,年龄每增加10岁,脑卒中患病风险增加1.58倍,对于缺血性脑卒中患者的表现得更为明显[7]。脑卒中发病率与年龄的关系,可能与“三高”基础性疾病患病率随年龄升高有关。由此可见,对中老年群体进行常见心脑血管基础疾病的筛查可大大减小脑卒中发病的风险。

1.2性别

研究发现:脑卒中在男性中的患病率高于女性,且逐年上升;这与男性的不良行为危险因素(包括吸烟、饮酒等方面)有关[3]。有研究表明,男性发病率是女性的1.31倍,与我国几次城乡调查结果的(1.3~1.5)∶1接近[7]。也有研究发现,女性的月经周期与脑卒中的发生有关,绝经前,女性脑卒中发病率远低于同年龄男性,但绝经后脑卒中的发病率、死亡率和病死率均增加,这可能与性类固醇依赖机制有关,因为雌激素、睾酮和孕激素可对脑循环产生积极影响,雌激素通过降低血管反应性促进血液流动,而男性体内占主导的睾酮具有相反的作用[8]。

1.3家族遗传

脑卒中的发病具有非常明显的家族遗传性。其中,肾素-血管紧张素基因、血小板膜糖蛋白受体基因、内皮型一氧化氮合成酶(eNOS)基因凝血/纤溶基因和甲基四氢叶酸还原酶(MTHFR)基因等均与缺血性脑卒中发病有着紧密联系[9]。另有研究表明,花生四烯酸-5-脂加氧酶激活蛋白(ALOX5AP)、LTA4水解酶(LTA4H)基因多态性,与华东地区的汉族脑卒中的发病相关[10]。在白三烯(LT)生物合成通路中,ALOX5AP、LTA4H两组基因的变异,均可增加脑卒中的发病风险。ALOX5AP基因变异直接结果是增加5-脂氧合酶特定激活蛋白(FLAP)活性和5-脂氧合酶(5-LO)活化,导致动脉血管壁脂肪沉淀中LT的聚集增多。此外,LT生物合成通路中其他相关基因变异可导致所编码的相应酶和受体增多,使血管壁中的炎性环境分泌增多,导致新的炎症产生和动脉血管粥样硬化,最终导致损伤、破裂和缺血。除此之外,还有研究表明,在影响缺血性脑卒中发病的众多基因中,血管紧张素原-血管紧张素转换酶(AGT-ACE)基因、血管紧张素转换酶-血管紧张素Ⅱ1型受体(ACE-AT1R)基因、载脂蛋白B-载脂蛋白E(ApoB-ApoE)基因三对基因之间还具有相互作用[9]。由此可见,家族遗传因素对于脑卒中的发病还是起着至关重要的作用,应用于临床,也应注意对脑卒中患者的家族史进行询问。

1.4环境因素

气温、气压、空气湿度也是脑卒中发病的危险因素[11]。有研究发现,脑卒中发作当天和前1 d的空气湿度和空气温度对于急性期患者的心肺等身体脏器的功能状态非常重要[12]。其中与平均气压,平均温度,平均湿度,平均气压差都呈正相关关系,而与平均最高气压、平均最低湿度、平均最低温度、平均温差几个因素呈负相关关系。在众多环境影响因素中,其中影响最大的分别是平均气压和平均温度这2个因素,即当平均气压升高和平均温度降低时,脑卒中发病人数也在增加[11]。与Matsumaru等[13-15]的研究结果一致。这可能与天气变冷,空气中的低温、潮湿环境使人体表面的湿气增加,人体内的血细胞比容、血液黏度升高,引发脑血管疾病有关。老年人在寒冷的环境下,更容易发生脑梗死,这可能与老年人身体功能和血管舒张功能差,血管壁脆弱性高,进而诱发血流动力学改变有关[16]。

1.5地域因素

在缺血性脑卒中(IS)与白三烯生物合成通路的研究中发现,不同地区的人群中重复验证ALOX5AP基因变异和IS的相关性,但结果却有很大差别。在ALOXSAP基因中,由4个单核苷酸多态性确定的一个单倍型HapA,可使冰岛人群心肌梗死(MI)和IS的患病风险增高近两倍,单倍型HapB与英国人群MI易感性相关;单倍型HapA和HapB均与苏格兰人群IS的发病相关;ALOX5AP基因多态性与日本人伴有代谢综合征的动脉粥样硬化性脑卒中具有相关性,与英国人群、西班牙和葡萄牙人群的IS存在关联,与德国人群IS的发生存在微弱的联系,与北美人群、美国人群、瑞典人群和意大利人群并无明确关联[10]。研究表明,在美国白种人群中ALOX5AP基因多态性与脑卒中亚型(大血管性和心源性卒中)存在相关性,但在黑种人群中则不存在[10]。在中国人群中的研究也仅报道了与男性患者的相关性。但由于受到设计研究、样本选择、统计方法、群体遗传背景等各种因素的影响,也会导致存在地理上的差异,有待于进一步研究和探讨。

2疾病因素

高血压、糖尿病、高血脂、冠心病、偏头痛等常见慢性病也是公认的脑卒中发病的危险因素。由于近年新型冠状病毒感染的流行,有研究表明,新冠感染也成为影响脑卒中发病的危险因素。

2.1高血压

高血压病是脑卒中发病的重要危险因素,且其发病相对风险与血压水平呈对数线性关系[17]。这由于高血压长期无法得到有效控制时可导致血管壁的弹性缺失,形成小动脉瘤。动脉瘤中存在涡流,容易形成栓子,进而掉落进入远端的血管,造成栓塞。有研究报道,降压能降低心肌梗死和脑卒中的发病危险,使心血管死亡率下降了25%,非致命性心肌梗死率下降了20%,非致命性脑卒中率下降了32%;提高公民对高血压的预防、治疗和管理的意识,出血性脑卒中和缺血性脑卒中的死亡率分别下降了40%、47%。表明有效的控制血压可以在很大程度上减少脑卒中的发生率[18]。同时,有研究发现:高血压性视网膜病变及视网膜动静脉直径比例同样是脑卒中发病重要风险因素[19]。

2.2糖尿病

糖尿病与脑卒中发病关系密切。一项Mate分析发现,在脑卒中患病方面,女性糖尿病相对风险(RR)为2.28(95%CI:1.93,2.69),男性RR为1.83(95%CI:1.60,2.08)[20]。而其机制可能与糖尿病患者的血液黏度较高、组织型纤溶酶原激活物降低、Ⅰ型纤溶酶原激活物抑制、纤维蛋白原增高有关。又因为腔隙性梗死和后循环梗死是脑梗死患者的主要表现,这就使糖尿病组腔隙性脑梗死发病率较高和梗死部位出现循环梗死成为主要因素。

有研究结果显示,性别、年龄、并发症类型、是否使用胰岛素治疗、是否使用二甲双胍治疗等因素均与2型糖尿病患者发生缺血性脑卒中有关;数据显示,男性和女性的发病密度分别为9.9/1 000人年、6.4/1 000人年,发病密度随年龄的升高而增加,其中,发病密度最大的年龄组为≥65岁组(13.0/1 000人年),发病密度最小的为≤44岁组(2.1/1 000人年);患有冠心病(OR=3.18,95%CI:2.72,3.72)、心力衰竭(OR=1.53,95%CI:1.32,1.79)和肾衰竭(OR=1.45,95%CI:1.20,1.75)等合并症的2型糖尿病患性脑卒中发病风险增加;使用胰岛素(OR=0.51,95%CI:0.49,0.54)或二甲双胍(OR=0.57,95%CI:0.54,0.59)的患者缺血性脑卒中发病风险降低[21]。由此可以看出,与非糖尿病组相比,患有缺血性脑卒中的危险更大。与一般人群比较,在缺血性脑卒中患者中,糖尿病性中风的发生率明显高于同期住院患者。糖尿病性脑梗死的患者,其运动功能障碍的发生率和死亡率都要高,但是,临床上的治愈率却很低,而且,出血性脑卒中患者的失血量更大,这是由于糖尿病患者的血管胶原蛋白比非酶糖化血管的脆性要小得多,患者失血后的闭合能力也会降低。有研究表明,与血糖正常的患者相比,糖尿病患者的神经症状并不严重[22]。这表明血糖与脑卒中患者的神经症状的严重程度无关。由此可见,糖尿病患者严格遵医嘱用药可减小脑卒中发病的概率。

2.3高血脂

血脂异常也是诱发脑卒中的重要危险因素之一,有数据显示,在高血脂患者群体中,同时并发脑卒中的患者约占13.7%[23]。有国外学者研究发现,在急性脑卒中患者群体中,有接近43%缺血性脑卒中患者的高同型半胱氨酸(Hey)超过正常值,而有24%的出血性脑卒中患者超过Hey正常值[24]。一其发生机制为高脂血症引起了内皮细胞的局部损伤及局灶性部位损害,血浆脂蛋白进入血管内膜促进斑块形成,引发动脉粥样硬化。同时,过量的脂蛋白形成了脂纹,促进血小板生长因子的合成和释放,造成血小板黏附,增高了局部血栓发生风险率,诱发脑梗死[25]。有研究表明,血脂参数中的低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)与血管斑块的形成有密切的关系,斑块的活跃程度,随着LDL-C浓度增加而增加,进而为栓塞形成提供条件,这提示了LDL-C也是脑卒中发生的潜在危险因素之一[26]。缺血性脑卒中发生率也随着LDL-C水平降低而降低,这提示高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)水平的升高可起到保护作用,从而预防缺血性脑卒中发生。

2.4冠心病

研究发现,冠心病患者发生脑卒中的风险是正常人群的5倍以上,而且脑卒中患者中2O%以上伴有冠心病,有10%~60%存在无症状缺血性心脏病[27-28]。同时两者有很多相同的高危诱发因素,包括两者之间的介质是动脉粥样硬化(AS),而血脂异常是引发AS主要危险因子[26]。有数据表明,老年脑卒中患病人群中,同时患有有冠心病的概率达59.5%[29]。同时,颈动脉沉积也是诱发脑卒中的风险因子,因为颈动脉斑块性质发生改变更加容易脱落,脱落的斑块经由颈动脉进入颅内血管并引起缺血性脑卒中[27]。

2.5偏头痛

有研究表明,偏头痛特别是伴有先兆偏头痛(MA),与缺血性脑卒中密切相关,而与无偏头痛患者相比,MA患者其相对危险也增加了1倍[30]。有调查显示,有服用口服避孕药及吸烟的中年妇女,患有偏头痛与患有缺血性脑卒中之间的相关性更为紧密,而且有活动性偏头痛(即过去12个月偏头痛发作),脑卒中的患病风险高于比其他患者[31]。研究发现,在患有先兆偏头痛的患者中,由于心脏病和中风死亡的患者比正常人群高28%。在没有任何预兆的偏头痛和有前兆的患者中,相对危险分别是1.8和2.3。以上数据均表明,偏头痛可导致脑卒中的发生[32]。

偏头痛引发脑卒中的发病机制可能与两者之间具有共同的生化过程有关。心脑血管疾病的发生均可能引发偏头痛(有或无先兆),而偏头痛先兆频率的增加同样也可能是脑卒中风险因素(如含铁血黄素沉积、动脉栓塞、心脏栓塞)的症状表现[31]。发生机制可能由于在缺血性脑卒中的急性期,炎症递质释放例如细胞因子和血管活性肽,黏附因子上调,神经元去极化从而引起血管缩窄,诱发偏头痛发作,进而诱发脑卒中的发生。同时,脑血流量减少和其他诱发凝血机制紊乱的某些因素(例如脱水和高黏血症)相混合都能触发血栓形成和偏头痛性脑梗死[33]。所以,偏头痛与脑卒中密切相关,若患者出现类似症状,应考虑重点预防脑卒中的发生。

2.6新型冠状病毒感染(COVID-19)

有研究表明,脑卒中的发病与COVID-19关系密切。自2019年末起,COVID-19在全球范围蔓延,严重影响了人们的正常生产生活。而当患者合并脑卒中后,尤其是老年患者,发病后往往会导致更差的预后,出现更高的院内死亡率[34]。从多因素分析,机体抵抗力、侵入性操作和是否应用COVID-19防护措施都是其影响因素。与未合并COVID-19患者相比,COVID-19导致脑卒中的死亡风险增加3倍[35]。患者机体抵抗力越弱,越容易并发重症肺炎,且治疗效果差[34]。其发病机制目前尚不明确,但有部分学者认为COVID-19合并脑卒中与血液的高凝状态、继发于颅内细胞因子风暴的血管炎和病毒本身的感染等有关[36]。另有研究表明,也可能与COVID-19后引起低氧、炎症反应等作用有关,从而影响了心脑血管系统、诱发高血压、脑卒中等一系列急症[34]。所以,脑卒中患者,尤其是老年人,应该注重加强其自身抵抗力,注意营养均衡,提高自身免疫力和抵抗力。

3个人因素

个人因素对疾病的发生、发展往往起着决定性的作用,包括生活习惯、心理因素、睡眠因素等。

3.1生活习惯

个人生活习惯对人们的机体健康意义重大,其中,吸烟、饮酒、饮食、运动锻炼等个人生活习惯又与脑卒中发病密切相关。有研究显示,吸烟与高血压在脑卒中发病过程中呈协同作用,其在发生脑卒的患者中,归因于吸烟导致其发生率为26.2%。脑卒中男性发病率高于女性的重要原因之一,可归因为男性吸烟的人群高于女性[37]。Kelly-Hayes[4]的研究发现,吸烟是中风的重要独立因素,与不吸烟者相比,吸烟的风险增加约50%;吸烟占所有中风死亡的12%~14%。因为吸烟容易导致男性症状性大脑中动脉M1段狭窄和动脉粥样硬化,进而增加了脑卒中发病风险[38]。同样,饮酒也会增加脑卒中发病的风险[37]。有数据表明,脑卒中发病病例中,有最终18.43%都归因于饮酒[37-39]。有大量研究表明,过量饮酒是提高脑卒中风险的一个重要因素,且与剂量-反应之间几乎呈线性关系。其可能与过量酒精摄入会导致血压变异性增高,致使血液中的血浆皮质醇、肾素血管加压素水平升高和肾上腺素神经活性增强有关[40]。

饮食习惯也与脑卒中的发生有关。研究发现,长期食用鱼、虾等海产品,脑中风的患病率可由22.4%下降至12.3%,这可能与鱼肉中含有丰富的n-3多不饱和脂肪酸,具有降血脂、降低血同型半胱氨酸、预防动脉硬化等有关,从而间接地对脑卒中的发病起到预防作用;增加水果和蔬菜的食用量,也与脑卒中风险降低呈线性关系[41]。每天多吃一次水果或蔬菜,可以使脑卒中发病的风险降低6%,这可能与蔬菜水果富含抗氧化维生素C,从而减少内皮功能障碍有关[4]。有研究发现,多食用豆制品也能有效的预防脑卒中的发生,这可能与大豆产品具有降血脂、降血压、增强血管活性、抑制血栓形成、抑制平滑肌细胞增殖等作用有关[41]。

适度的运动锻炼可有效地控制血压,预防脑卒中的发生。研究发现,锻炼少是高血压患者脑卒中发病的危险因素,规律而经常的体育锻炼是高血压脑出血的保护因素[42];而且低活动量的成年人中风风险远高于中、高活动量的成年人,中度活动的成年人中风风险降低20%,高度活动的成年人卒中风险降低27%[4]。因此,在病情允许的情况下,鼓励患者进行适当的活动,可有效地控制血压及预防脑卒中的发生。

3.2心理健康

抑郁症是脑卒中发生的重要风险因子之一。研究表明,脑卒中的发生随着抑郁症程度的增高而增大[43]。抑郁症导致脑卒中的发生机制目前还明确,可能与抑郁症导致机体发生炎症反应有关。同时,抑郁也会使患者减少就医行为,降低服药依从性。同时,抑郁可能损伤血管内皮细胞,从而减少了循环系统中抗氧化物质浓度,最终使脑卒中发病的风险增高。负性情绪也是脑卒中发病的危险因子[44]。这可能由于长期的慢性应激和情感失调,导致机体代谢紊乱、激素分泌异常,进而出现血压升高、糖耐量降低等;同时,负性生活事件压力会导致患者产生消极情绪,而出现自主神经功能紊乱、血压不稳定、血管变窄等,严重的负性情绪甚至会导致身体的免疫系统功能失调,引起皮质醇含量增高,诱发动脉硬化,最终引发脑卒中的发生。

3.3睡眠因素

抑郁也常伴随睡眠障碍等症状的出现,有研究表明,睡眠障碍会增加脑卒中的发生率[45]。有数据显示,在脑卒中患病人群中,睡眠质量不良的比例占到了38.8%。脑卒中与睡眠时间呈“U”形曲线关系,睡眠时间过长或过短都会导致脑卒中的发病率升高,但与短睡眠时间相比,长睡眠时间更易诱发卒中[46]。有研究发现,睡眠时间在6~9 h为缺血性脑卒中的保护性因素,睡眠时间<6 h或>9 h会增加缺血性脑卒中的发病风险[47]。在睡眠障碍中,阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)是缺血性脑卒中的重要危险因素。有研究显示,OSA高度流行于醒后卒中患者群体(OR=3.25,95%CI:1.397,8.38,P=0.005 3)[46]。睡眠障碍会使大脑神经紊乱,交感神经兴奋,使血管阻力增大,产生头晕的症状,使脑血管疾病恶化,增加脑卒中的概率[45]。此外,长期睡眠不足,也会导致增加糖尿病、冠心病、高血压等基础疾病的发生概率,进而增加了脑卒中的危险[47]。

4其他因素

脑卒中的发生与社会经济、社会关系、出生时间和太阳、地磁活动等因素相关。研究发现,社会经济地位(SES)与脑卒中的发病率和死亡率成反比[48];不良的社会关系可以使脑卒中的发病风险增加32%[49];脑卒中患者的出生时间也具有一定的特点,患者多出生于较寒冷的冬季和多风季节,而且发病年龄有以4个出生月份为周期的4月节律[50];太阳活动和磁场干扰对冠心病和脑卒中发病的长期效应是存在的,这是可能与太阳活动及地磁活动,导致血液中的纤维蛋白溶解活性受到抑制,使血液黏度提高,促使血栓形成,从而诱发心血管疾病有关[51]。

综上所述,影响脑卒中发病的因素具有种类多、覆盖面广、多协同等特点[21,26]。如患有冠心病、心力衰竭、肾衰竭等合并症的2型糖尿病患者缺血性脑卒中的发病风险增加,而脑卒中和冠心病又密切关联;而环境因素中气温、气压和湿度三者更是密切关联,其中一个因素发生改变,其余两者均会随之变化。许多个人因素,如饮食习惯、运动、吸烟、心理健康等,又会对诸如高血压等危险因素造成影响。因此,目前,对脑卒中的风险因素的认识还极为有限,许多脑卒中发病作用机制还尚不明确,还有待于进一步深入研究,以便于为疾病的早期预防,降低其发病率和死亡率,及临床治疗和护理提供科学的依据。

参考文献

[1]《中国脑卒中防治报告》编写组.《中国脑卒中防治报告2020》概要[J].中国脑血管病杂志,2022,19(2):136-144.

[2]刘冰,张艳,徐珏,姜彩霞,等.2014—2020年杭州市居民脑卒中发病及死亡变化趋势分析[J].中国预防医学杂志,2023,24(7):726-731.

[3]李春梅,严嘉旗,曾维校,等.脑卒中发病率与性别、发病月份、发病年龄段的关系[J].黄冈师范学院学报,2013,33(6):46-47,66.

[4]KELLY-HAYES M.Influence of age and health behaviors on stroke risk:lessons from longitudinal studies[J].Journal of the American Geriatrics Society,2010,58(Supplements 2):S325-S328.

[5]GEORGE M G.Risk factors for ischemic stroke in younger adults:afocused update[J].Stroke,2020,51(3):729-735.

[6]《中国脑卒中防治报告2019》编写组.《中国脑卒中防治报告2019》概要[J].中国脑血管病杂志,2020,17(5):272-281.

[7]胡永勤.人口性别和年龄变量对脑卒中发病的影响[J].中国慢性病预防与控制,2012,20(4):485-486.

[8]HAAST R A,GUSTAFSON D R,KILIAAN A J.Sex differences in stroke[J].Cereb Blood Flow Metab,2012,32(12):2100-2107.

[9]杜贻萌,王克志.缺血性脑卒中的分子遗传学研究进展[J].现代诊断与治疗,2002,13(4):221-223.

[10]王淦楠,张劲松.白三烯生物合成通路遗传变异与缺血性脑卒中相关性研究进展[J].中国急救医学,2011,31(12):1126-1129.

[11]张勇,张付臣,张光云,等.基于广义相加模型的脑卒中发病环境因素分析[J].重庆工商大学学报(自然科学版),2014,31(2):43-49.

[12]ZAREBA K,LASEK-BAL A,STUDENT S.The influence of selected meteorological factors on the prevalence and course of stroke[J].Medicina(Kaunas),2021,57(11):1216.

[13]MATSUMARU N,OKADA H,SUZUKI K,et al.Weather fluctuations may have an impact on stroke occurrence in a society:a population-based cohort study[J].Cerebrovasc Dis Extra,2020,10:1-10.

[14]KNEZOVIC M,PINTARIC S,JELAVIC M M,et al.The role of weather conditions and normal level of air pollution in appearance of stroke in the region of southeast Europe[J].Acta Neurol Belg,2018,118:267-275.

[15]HIREL C,BERTON L,PREDA C,et al.Air pollution and humidity as triggering factors for stroke.Results of a 12-year analysis in the West Paris area[J].Rev Neurol,2019,175:614-618.

[16]王旭.沈阳地区脑卒中发病与气象环境因素的相关性[J].中国临床康复,2006,10(36):12-13.

[17]陈慧玲,梁画荻,齐毓湄,等.脑卒中的发病与转归及其与高血压病关系的研究[J].陕西医学杂志,1993,22(8):476-478.

[18]王景福,张新梅,陈电波,等.1 080例高血压病与脑卒中、冠心病发病关系的分析[J].心血管康复医学杂志,2000,9(5):33-35.

[19]李成武,周尚昆,刘静,等.高血压性视网膜病变患者脑卒中发病风险的多因素分析[J].中国中医眼科杂志,2021,31(5):337-340.

[20]PETERS S A,HUXLEY R R,WOODWARD M.Diabetes as a risk factor for stroke in women compared with men:a systematic review and meta-analysis of 64 cohorts,including 775,385 individuals and 12,539 strokes[J].Lancet,2014,383(9933):1973-1980.

[21]吴俊慧,武轶群,吴瑶,等.北京城镇职工2型糖尿病患者缺血性脑卒中发病率及主要危险因素[J].北京大学学报(医学版),2022,54(2):249-254.

[22]陈鑫星.糖尿病合并脑卒中患者发病与治疗的研究现状综述[J].糖尿病新世界,2021,24(15):194-198.

[23]范利.控制高血压、高血脂与预防脑卒中的关系[J].人民军医,2004,47(8):479-481.

[24]李其英,江婷战.高血糖、高血脂、高同型半胱氨酸与脑卒中的相关性研究进展[J].中医药临床杂志,2010,22(11):1027-1029.

[25]陈庆友,张艳蕉,于广娜,等.脑卒中肥胖患者发病后血脂、血糖、血尿酸、同型半胱氨酸水平及血流动力学变化[J].中国老年学杂志,2016,36(15):3701-3702.

[26]陈敦雁,阙厦丹.120例脑卒中患者血脂、血流变的观察分析[J].现代诊断与治疗,2014(21):4935-4936.

[27]宁亚玲,田刚.冠心病患者合并高同型半胱氨酸血症对颈动脉斑块性质变化以及脑卒中发病的影响[J].海南医学院学报,2016,22(19):2262-2265,2268.

[28]李英.急性缺血性脑卒中与冠心病相关性研究[J].河北医药,2011,33(6):919-921.

[29]张志文,张彬,张威,等.老年脑卒中与高血压病冠心病糖尿病关系探讨[J].中国慢性病预防与控制,2000,8(2):65-66.

[30]潘飞豹,周冀英,谭戈.偏头痛与脑卒中:复杂的关联[J].重庆医学,2013,42(22):2665-2667.

[31]ØIE L R,KURTH T,GULATI S,et al.Migraine and risk of stroke[J].Neurol Neurosurg Psychiatry,2020,91(6):593-604.

[32]涂坤,常履华.偏头痛和脑卒中关系的研究进展[J].医学综述,2013,19(7):1231-1233.

[33]梁庆成,刘佩芳,臧朝霞,等.偏头痛和脑卒中的关系及其相关性[J].中国临床康复,2005,9(45):76-78.

[34]南鹤,李爽.新冠肺炎期间老年脑卒中患者并发重症肺炎病原菌分析及其影响因素[J].中国老年学杂志,2020,40(14):2993-2996.

[35]皇甫晓娟,李小娟,陈敏,等.新型冠状病毒肺炎对脑卒中患者病死率影响的Meta分析[J].中国全科医学,2023,26(3):348-355.

[36]钟洁平,秦莲花,张奕玲,等.新型冠状病毒肺炎疫情下缺血性脑卒中患者的管理[J].检验医学与临床,2021,18(2):281-283.

[37]黄梅芳,张骏,周稻菽.吸烟、饮酒及高血压与脑卒中关系的病例对照研究[J].现代预防医学,1998,25(4):417-418,455.

[38]马腾云,张雄,曹裕民,等.吸烟与男性缺血性脑卒中患者大脑中动脉狭窄的关联性分析[J].中华老年心脑血管病杂志,2014,16(12):1301-1303.

[39]中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组.中国脑血管病一级预防指南2019[J].中华神经科杂志,2019,52(9):684-709.

[40]蒋继泽,倪睿涵,楚兰.轻-中度饮酒与脑卒中发病相关问题的研究进展[J].癫痫与神经电生理学杂志,2021,30(3):185-188.

[41]李缨,汤哲.老年人饮食习惯与心脑血管疾病发病的纵向研究[J].中国老年学杂志,2009,29(19):2511-2513.

[42]赵洁,张小培,钟爱群,等.健康行为对原发性高血压患者脑卒中发病影响的病例对照研究[J].中国全科医学,2012,15(34):3963-3967.

[43]连至炜,祝春素,刘远立.我国中老年人抑郁和脑卒中发病风险关系的队列研究[J].中国全科医学,2021,24(7):842-846.

[44]冯玉芳,段妮,刘彩兴,等.心理健康状况对脑卒中发病的影响[J].青岛大学医学院学报,2012,48(6):505-506.

[45]陈坤,徐云霞.睡眠障碍与脑卒中的相关性研究进展[J].世界睡眠医学杂志,2022,9(3):587-590.

[46]张爱荣,冯瑞,曾嵘.睡眠障碍对脑卒中的影响研究进展[J].中国实用神经疾病杂志,2022,25(7):891-894.

[47]王瑜玲,张彦.睡眠质量及肢体功能锻炼与缺血性脑卒中的相关性研究[J].世界睡眠医学杂志,2022,9(6):1023-1025,1029.

[48]李治,张冬梅,陈若陵,等.社会经济地位对脑卒中发病率和死亡率的影响[J].医学与哲学,2013,34(5A):40-42.

[49]VALTORTA N K,KANAAN M,GILBODY S,et al.Loneliness and social isolation as risk factors for coronary heart disease and stroke:systematic review and meta-analysis of longitudinal observational studies[J].Heart,2016,102(13):1009-1016.

[50]余丹,张苏明.出生时间与脑卒中发病的关系[J].中国临床康复,2004,8(19):3707-3709.

[51]曾治权,王明远,夏国辉,等.北京地区冠心病和脑卒中发病与太阳、地磁活动关系的探讨[J].地理研究,1995,14(3):88-96.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/79049.html