摘要:目的调查宫颈癌患者社会疏离感现状,并分析其影响因素。方法选取2020年1月—2022年6月本院收治的137例宫颈癌患者作为研究对象,采用一般资料调查表、一般社会疏离感量表(GAS)对患者进行问卷调查。结果本次研究共计发放137份调查问卷,有效回收132份,问卷有效回收率为96.35%。宫颈癌社会疏离感评分为(39.76±6.52)分。不同文化程度、家庭收入、癌症分期、癌症转移的宫颈癌患者社会疏离感水平存在差异,有统计学意义(P<0.05)。以宫颈癌患者社会疏离感水平作为因变量,将单因素分析中具有统计学意义的项作为自变量纳入多元线性回归模型,多元线性回归分析结果显示,患者文化程度、家庭月收入、癌症分期、癌症转移是宫颈癌患者社会疏离感的影响因素。结论宫颈癌患者社会疏离感处于中等偏下水平,对于文化程度较低、低收入、癌症Ⅳ期、癌症转移、宫颈癌患者社会疏离感应当尤为注意,需要采取有效的护理干预措施降低宫颈癌患者社会疏离感,以保障宫颈癌患者生活质量及病情恢复。

关键词:宫颈癌,社会疏离感,影响因素

0引言

宫颈癌是临床女性生殖系统最为常见的恶性肿瘤,在全球女性高发恶性肿瘤排名中位居第2位,我国当前宫颈癌发病率为18.7/10万,远高于欧美(6.5/10万)、日本(2.4/10万),疾病形势较为严峻[1-2]。虽然随着临床诊疗水平及康复管理技术的不断发展,宫颈癌患者生存周期及预后情况得到显著改善,但据相关临床报道,宫颈癌患者在治疗过程中承受躯体痛苦的同时,其心理状况也不容乐观[3]。社会疏离感是指个体对社会群体性活动、交流的自我远离的行为表现,本质上是一种消极心理状态[4],不利于患者生活质量的保障及健康恢复。目前,国内罕有关于宫颈癌患者社会疏离感的调查研究。因而,本次研究旨在通过调查宫颈癌患者社会疏离感现状,分析其影响因素,为保障宫颈癌良好心理状态及生活质量提供依据,研究如下。

1资料与方法

1.1一般资料

选取2020年1月—2022年6月本院收治的137例宫颈癌患者作为研究对象,平均年龄(56.40±4.57)岁,40例患者小学-初中学历水平,53例患者高中学历水平,44例患者大学及以上学历水平,癌症I期患者36例,Ⅱ~Ⅲ期患者63例,Ⅳ期38例。

纳入标准:①符合《宫颈癌及癌前病变病例诊断规范(2019)》[5]中相关诊断标准;②有正常的沟通能力,能清楚表达自己的意愿;③年龄在18岁以上;④患者知情并签署同意书。排除标准:①癌症复发或转移患者;②患者存在精神性疾病或语言沟通理解能力丧失;③临床资料缺损;④正接受心理治疗者或相关工作从业者;⑤合并其他恶性肿瘤者。本次研究获得我院伦理委员会审批。

1.2研究方法

1.2.1调查工具

(1)一般资料调查表:该调查表由研究者自行编制,分为患者一般人口社会学资料和疾病特征资料。人口社会学资料包括性别、年龄、文化程度、婚姻状况、家庭人均月收入、职业等;疾病特征资料包括癌症分期、是否转移、疾病治疗阶段等。

(2)一般疏离感量表(GAS):采用Jessor等编制并由吴霜等[6]译制修订的一般疏离感量表对患者进行调查。该量表包括自我疏离感(3条)、他人疏离感(5条)、怀疑感(4条)、无意义感(3条)等4个维度共计15项条目,采用Likert 4级评分法进行计分,其中从“非常不同意”到“非常同意”分别记1~4分,满分60分。分值越高,代表患者社会疏离感水平越高。总量表Cronbach`sα系数为0.816。

1.2.2调查方法

采取现场问卷调查方式对患者进行调查,在问卷调查前,研究人员就研究目的、意义、问卷填写方式等内容向患者进行解释,以取得患者的知情同意及配合。在问卷调查过程中,研究人员需采用统一性的指导用语对患者进行问卷填写指导,在患者问卷填写完毕后,及时检查问卷的完整性。排除规律性答卷。

1.3统计学方法

本次研究采用SPSS 26.0进行数据分析与处理,计数资料采用例、百分比进行统计描述,进行χ2检验,计量资料采用(x—±s)或M(P25,P75)进行统计描述,进行t检验或单因素方差分析。通过多元线性回归分析获取宫颈癌患者社会疏离感影响因素。本次研究中以P<0.05表示具有统计学意义。

2结果

2.1宫颈癌患者社会疏离感现状

本次研究共计发放137份调查问卷,有效回收132份,问卷有效回收率为96.35%。宫颈癌社会疏离感评分为(39.76±6.52)分,自我疏离感、他人疏离感、怀疑感、无意义感维度条目均分分别为(2.74±0.56)分、(2.54±0.56)分、(2.62±0.56)分、(2.79±0.64)分。

2.2宫颈癌患者社会疏离感单因素分析

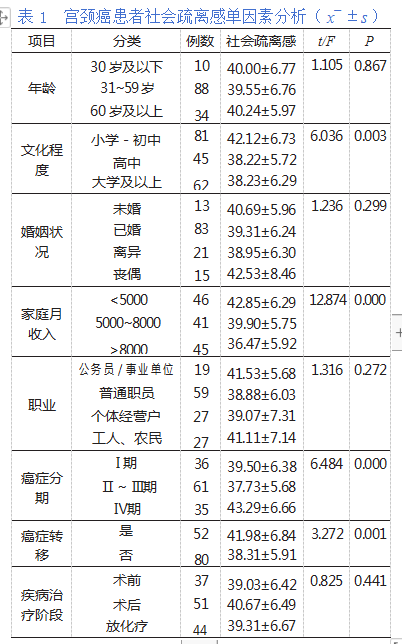

不同文化程度、家庭收入、癌症分期、癌症转移的宫颈癌患者社会疏离感水平存在差异,有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.3宫颈癌患者社会疏离感多因素分析

以宫颈癌患者社会疏离感水平作为因变量,将单因素分析中具有统计学意义的项作为自变量纳入多元线性回归模型,赋值情况见表2。多元线性回归分析结果显示,患者文化程度、家庭月收入、癌症分期、癌症转移是宫颈癌患者社会疏离感的影响因素。见表3。

3讨论

随着临床诊疗水平的发展,宫颈癌患者其五年生存率情况得到了明显的改善,但在经历癌症确诊以及后续一系列临床治疗等方面的急性应激,患者躯体形象、心理健康均受到不同程度的影响[7]。此外,宫颈癌患者在治疗期及生存康复阶段,其在工作发展、婚姻、社交等方面均处于劣势地位,这将导致患者产生自卑、低落、抑郁等不良情绪,在社会大环境中常选择自我封闭、退缩及逃避等行为,即社会疏离表现[8]。

本次研究结果显示,132例宫颈癌患者社会疏离感得分为(39.76±6.52)分,低于梁亚清等[9]的研究结果,此外,本次研究结果中宫颈癌患者社会疏离感四维度得分从高到低排列分别是无意义感、自我疏离感、怀疑感以及社会疏离感。其中无意义感是指个体对社会交往活动意义的感悟缺失。无意义感得分最高的原因可能在于:宫颈癌患者由于缺乏疾病相关知识,在其传统认知观念中,认为“癌症”是无法治愈的,代表着“死亡”。在癌症确诊后,强烈的绝望感对其产生了冲击,加之手术治疗、放化疗治疗等带来的副作用,导致宫颈癌患者丧失人生目标及生存动力[10]。据相关研究指出,社会疏离感是个体心理状况的一种负性表现形式,高水平社会疏离感的患者表现为社会功能障碍,难以有效处理社会人际关系,在问题沟通、解决以及个人行为控制等方面的能力均表现不良,不利于患者获取家庭、社会支持,对于患者的病情恢复及心理健康产生不利影响[11]。因而在临床护理中,护理人员应当积极关注患者社会疏离感现状,并予以心理护理,帮助患者正视疾病治疗,尽快融入社会。

在本次研究中对宫颈癌患者社会疏离感影响因素进行了探究,研究结果显示文化程度、家庭月收入、癌症分期、癌症转移是宫颈癌患者社会疏离感的影响因素。在文化程度方面,小学-初中文化水平的宫颈癌患者其社会疏离感程度更为严重。分析其原因可能在于:高文化水平的宫颈癌患者在其确诊后对疾病相关知识的关注更多,也更倾向于了解现有医疗水平下宫颈癌的治疗预后情况,对疾病的感知控制水平也相对较高,有助于积极情绪体验的产生,而且他们对于疾病信息的接受能力更强,心理自我调节技巧及方法更多,更倾向于采取理智、乐观的态度对待生活中的突发事件,可以帮助其缓解负性情绪,保持正常的社交活动,降低社会疏离水平。

在家庭月收入方面,家庭月收入水平越低,患者疏离感水平越高。其原因可能在于患者经济状况良好,其在获取外部支持及有益资源等方面的途径更多且难度系数更低,疾病负担较轻,患者病情预期承受能力更强;相对而言,低收入人群由于宫颈癌治疗过程中的巨额开销导致其家庭整体生活水平的下降,导致患者其内疚感、心理负担更为强烈,容易自我孤立。此外,在梁亚清等的[9]研究中另指出在群体社会活动中,低收入者往往社会地位相对较低,感受到的社会排斥较高,容易使其不愿参加社会交往活动,社会疏离水平相应较高。在癌症分期方面及癌症转移方面,Ⅳ期宫颈癌患者及癌症转移患者其社会疏离感水平更高。分析其原因可能在于:晚期癌症患者及癌症转移患者其疾病程度更高,患者生存预后情况相对不良,导致患者承受的心理压力更大,其社会疏离感程度更高。

综上所述,宫颈癌患者社会疏离感处于中等偏下水平,对于文化程度较低、低收入、癌症Ⅳ期、癌症转移的宫颈癌患者社会疏离感应当尤为注意,需要采取有效的护理干预措施降低宫颈癌患者社会疏离感,以保障宫颈癌患者生活质量情况及病情恢复。

参考文献

[1]赵琛,宋淑芳.我国宫颈癌流行病学及病因学的研究[J].医学信息,2021,34(5):6-8.

[2]乔亚光.宫颈癌疾病特点与治疗进展[J].智慧健康,2022,8(9):37-39.

[3]马静,马丽丽,叶金婵,等.中老年宫颈癌盆底功能障碍患者心理韧性、症状群和生活质量水平现状及相关性研究[J].重庆医学,2023,52(3):477-480.

[4]梁亚清,林艳,黄林玲,等.宫颈癌幸存者社会疏离感现状及影响因素研究[J].护理学杂志,2022,37(16):64-67.

[5]中华医学会病理学分会女性生殖系统疾病学组,中国优生科学协会阴道镜与宫颈病理学会病理学组.宫颈癌及癌前病变病理诊断规范[J].中华病理学杂志,2019,48(4):265-269.

[6]吴霜,李彦章,赵小淋,等.一般疏离感量表在老年人中的信度和效度分析[J].成都医学院学报,2015,10(6):751-754.

[7]李爱敏,李红,方圆.合理情绪疗法对宫颈癌术后患者负性情绪及生活质量影响[J].中国健康心理学杂志,2022,30(5):674-678.

[8]白杨,冯宪凌,李晓柳,等.青年宫颈癌化疗患者以夫妻为焦点的网络认知行为干预研究[J].护理学杂志,2022,37(1):64-67.

[9]梁亚清,林艳,黄林玲,等.宫颈癌幸存者社会疏离感现状及影响因素研究[J].护理学杂志,2022,37(16):64-67.

[10]王冲,王德征,张爽,等.2017年天津市居民癌症防治知识知晓现状及影响因素——应用微信公众号平台调查[J].疾病监测,2019,34(7):651-656.

[11]常鹄,刘炬,孙萍,等.北京市社区居民肿瘤防治知信行调查及影响因素分析[J].肿瘤预防与治疗,2021,34(7):664-671.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/78399.html