SCI论文(www.lunwensci.com)

【摘要】目的 探讨影响急性脑梗死患者颈动脉斑块不稳定性的危险因素及干预策略, 为临床治疗急性脑梗死提供参考依据。方法 回 顾性分析 2020 年 3 月至 2023 年 1 月绥阳县人民医院收治的 200 例急性脑梗患者的临床资料, 根据其颈部动脉超声检查结果, 颈动脉斑块 稳定情况将患者分为稳定组( 108 例)与不稳定组(92 例)。统计两组患者的临床资料, 并进行单因素和多因素 Logistic 回归分析, 筛选出 影响急性脑梗死患者颈动脉斑块不稳定性的危险因素。结果 与稳定组比, 不稳定组中男性、有吸烟史患者占比及血清总胆固醇(TC )、 三酰甘油(TG )、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C )、同型半胱氨酸(Hcy)、中性粒细胞与淋巴细胞比值(NLR)、血小板与淋巴细胞比 值(PLR)均显著更高;多因素 Logistic 回归分析结果显示, 血清 LDL-C、Hcy 及 NLR、PLR 水平升高均为影响急性脑梗死患者颈动脉斑 块不稳定性的危险因素(OR=2.079、1.917、2.573、3.572.均P<0.05 )。结论 血清 LDL-C、Hcy 及 NLR、PLR 水平升高均为影响急性脑 梗死患者颈动脉斑块不稳定性的危险因素,因此临床应加强对患者 LDL-C、Hcy、NLR、PLR 水平的监测,及时预防脑血管事件的发生。

急性脑梗死又称为急性缺血性脑卒中,是临床较为 常见的严重脑部疾病,其发病群体多为中老年人,随年龄 增长,发病率也有一定增加,且具有较高的致残率、致死 率,预后极易出现认知功能障碍、血管性痴呆等后遗症, 严重影响患者生活质量 [1] 。急性脑梗死发病是由于脑部血 液循环受阻碍,使脑部组织发生缺氧、缺血现象,大脑组 织出现坏死,神经功能受损。相关研究表明,颈动脉粥样 硬化是脑血管疾病的危险因素,而颈动脉斑块的形成是判 断颈动脉粥样硬化的重要临床观察指标 [2] 。随着颈动脉斑 块的发展,导致颈动脉管腔狭窄,形成血栓,斑块出现破 裂脱落,为脑梗死事件提供栓子的形成基础,进而引发急 性脑梗死 [3] 。颈动脉斑块的不稳定性会增加急性脑梗死风 险,因此如何准确判断颈动脉斑块的稳定性并积极采取有 效措施进行治疗是预防急性脑梗死的重要途径。基于此, 本研究将 2020 年 3 月至 2023 年 1 月绥阳县人民医院收治 的急性脑梗患者 200 例作为研究对象,旨在探讨影响急性 脑梗死患者颈动脉斑块不稳定性的驱动因素,以及对影响 因素提出干预策略,为临床提供参考依据,现报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 回顾性分析绥阳县人民医院 2020 年 3 月 至 2023 年 1 月诊治的 200 例急性脑梗患者的临床资料,据其颈部动脉超声检查结果,将患者颈动脉斑块情况分 为两组,稳定组与不稳定组,分别为 108、92 例。纳入标 准:符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2018》[4] 中关 于急性脑梗死的诊断标准;经头颅 MRI 检查明确有新发 脑梗死病灶;非心源性或动脉炎所引发的脑梗死。排除标 准:有严重肝、肾疾病;合并恶性肿瘤;发病前 1 周出现 发热;有免疫系统疾病。本研究经院内医学伦理委员会 批准。

1.2检测方法 200 例急性脑梗死患者均进行颈部超声检 查,取平卧位,充分暴露患者颈部皮肤,使用彩色多普 勒超声诊断仪(青岛海信医疗设备股份有限公司,型号: HD20),探头频率为 4~8 MHz,对患者两侧颈动脉进行连 续扫描。观察患者颈动脉斑块形成情况及性质。以《急 性缺血性卒中血管内治疗影像评估中国专家共识》 [5] 为标 准,对斑块超声灰阶图像进行评估,将斑块分为软斑、硬 斑、混合斑、溃疡,其中硬斑属于稳定斑块,软斑、混合 斑、溃疡斑为不稳定斑块。

1.3观察指标 ①根据颈部动脉超声检查结果,将患者 分为稳定组(108 例)与不稳定组(92 例),统计两组患 者临床资料,并进行单因素分析,包括年龄、性别(男、 女)、BMI、吸烟史、饮酒史、高血压史、糖尿病史、血清 总胆固醇(TC)、三酰甘油(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、同型半胱氨 酸(Hcy)水平及中性粒细胞与淋巴细胞比值(NLR)、血 小板与淋巴细胞比值(PLR)。于患者入院次日清晨空腹 状态下抽取静脉血 6 mL,取 3 mL 血液(转速 3 000 r/min, 时间 10 min)离心,得血清,使用全自动生化分析仪(日 本株式会社日立高新技术,型号: 7600-020)检测血清 TC、TG、LDL-C、HDL-C、Hcy 水平;取剩余 3 mL 血液进 行血常规检测,使用血细胞分析仪 [ 康泰医学系统(秦皇 岛)股份有限公司,型号:HA3100] 检测中性粒细胞计数 (NEU)、血小板(PLT)、淋巴细胞计数(LYM),并计算 NLR、PLR,NLR=NEU/LYM,PLR=PLT/LYM。②使用多因 素 Logistic 回归分析模型筛选影响急性脑梗死患者颈动脉 斑块不稳定性的危险因素。

1.4统计学方法 应用 SPSS 26.0 统计学软件分析数据, 计数资料以 [ 例 (%)] 表示,采用 χ2 检验;计量资料经 S-W 法检验证实符合正态分布且方差齐,以 (x ±s) 表示, 采用t检验;危险因素分析采用多因素 Logistic 回归分析。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

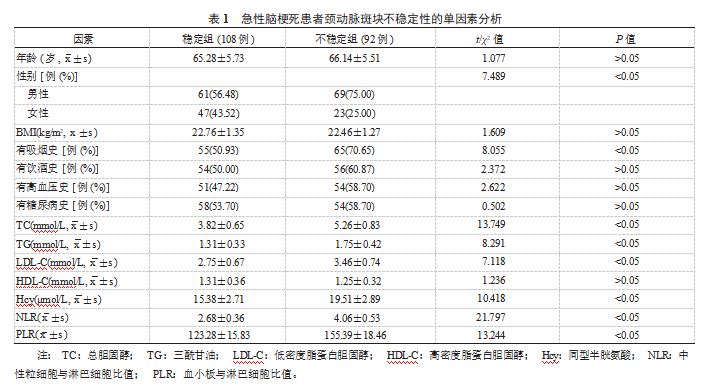

2.1急性脑梗死患者颈动脉斑块不稳定性的单因素分 析 与稳定组比,不稳定组中男性、有吸烟史患者占比更 高,血清 TC、TG、LDL-C、Hcy 及 NLR、PLR 水平均更高, 差异均有统计学意义(均P<0.05),见表 1.

2.2急性脑梗死患者颈动脉斑块不稳定性的多因素 Logistic回归分析 本研究多因素 Logistic 回归模型分析, 结果显示,血清 LDL-C、Hcy 及 NLR、PLR 水平升高均为 影响急性脑梗死患者颈动脉斑块不稳定性的危险因素,差 异均有统计学意义(均P<0.05),见表 2.

3 讨论

颈动脉粥样硬化是影响脑血管疾病发生的重要危险因 素,也是诱发脑梗死的主要原因, 其属于慢性炎症性疾病, 当颈动脉内形成斑块,患者动脉血流减慢,血流量降低,影响患者组织器官功能,炎症活动可使颈动脉斑块不稳定 出现破裂脱落,造成血栓发生,促使心脑血管事件发生, 引发急性脑梗死,对患者生命造成严重影响。在不稳定斑 块中脂质含量较高,钙化及纤维组织较少,斑块中薄层纤 维帽在血流冲击下极易出现破裂,暴露其粗糙表面及部分 促凝物质,激活凝血效应,促进血栓形成,为脑梗死提供 栓子形成基础 [6] 。因此对影响颈动脉斑块不稳定性的危险 因素进行分析,及时采取针对性干预策略,有利于预防急 性脑梗死及其严重后遗症的发生,为患者生命安全提供保 障,也会提高预后效果。

本研究结果显示, 血清 LDL-C、Hcy 及 NLR、PLR 水 平升高为影响急性脑梗死患者颈动脉不稳定性斑块发生的 危险因素。原因在于,LDL-C 的主要生理功能是运载胆固醇 至组织细胞,LDL-C 被活性氧氧化修饰后可形成氧化性低 密度脂蛋白, 促进动脉粥样硬化斑块形成, 巨噬细胞在多种 机制的激活下可对氧化性低密度脂蛋白进行吞噬,促进泡 沫细胞形成, 进而影响颈动脉斑块的稳定性 [7]。此外, 氧化 性低密度脂蛋白能够减少一氧化氮合成酶表达水平,加重 内皮功能障碍, 进一步促进不稳定斑块形成 [8]。因此, 临床 可通过口服他汀类药物对血清LDL-C 水平进行积极控制。

Hcy 能够降低机体一氧化氮合成酶的表达水平,减少 血管舒张因子产生,刺激血栓素合成,促进血管收缩及血 小板聚集,进而导致血管内皮细胞受损,血管平滑肌进一 步增殖, 提高血栓的形成风险, 进一步破坏斑块稳定性 [9]。 此外,Hcy 表达水平升高还可能诱导炎症反应,参与氧化应 激过程,加快巨噬细胞凋亡,充满脂质的凋亡巨噬细胞被 正常巨噬细胞所吞噬,可形成泡沫细胞,形成恶性循环, 导致脂质核心不断增大, 也会打破斑块稳定性 [10]。因此高 水平 Hcy 与疾病发生密切相关, 可用于反映颈动脉斑块不 稳定性的可行性指标,临床可通过多摄入富含叶绿素的食 物、补充小剂量叶酸、维生素 B6 、维生素 B12 ,以降低斑 块不稳定性的发生率。

NLR 水平升高提示斑块内嗜中性粒细胞出现活化, 进 一步促进患者血管壁病变发展,而淋巴细胞凋亡和再分配 都导致其数量减少, 使斑块出现进一步发展 [11]。因此NLR 异常升高可评估动脉粥样硬化的严重程度及斑块的稳定 性。PLR 能够反映患者全身炎症程度, 高水平的 PLT 和较 低的 LYM 均参与动脉粥样硬化的进展,促进颈动脉再狭 窄,导致不稳定斑块形成,扩大患者脑梗死面积,对患者 预后产生不良影响 [12]。因此, 对于NLR、PLR 水平升高的 急性脑梗死患者,临床可使用阿莫西林片、头孢克肟胶囊 等抗炎药物控制 NEU 水平,通过多摄入维生素 C 调节控 制 PLT 水平, 适当运动、保持营养摄入、口服头孢拉定颗 粒、对乙酰氨基酚片等药物调节 LYM 水平,进而实现对NLR、PLR 水平的调控,减少斑块不稳定性的发生。

综上, 血清 LDL-C、Hcy 及 NLR、PLR 水平升高可作 为急性脑梗死患者颈动脉斑块不稳定性的危险因素,因此 临床应加强对患者 LDL-C、Hcy、NL、PLR 水平的监测把 控,预防脑血管事件发生,以改善预后。同时,临床可通 过多摄入富含叶绿素的食物、多饮水、补充小剂量叶酸、 维生素 B6、维生素 B12、他汀类药物、抗炎药物等措施对 Hcy、LDL-C、NL、PLR 水平进行纠正控制。

参考文献

[1] 刘国权 , 王四安 , 梁昌华 . 基层医院急性脑梗死流行病学特点及 预后分析 [J]. 右江医学 , 2013. 41(4): 555-556.

[2] 邵建伟 , 胡赞赞 , 倪通天 , 等 . 急性脑梗死患者神经功能缺损 与颈动脉粥样硬化斑块关系的临床研究 [J]. 内科理论与实践 ,2021. 16(1): 32-36.

[3] 张帆 , 汪明佳 , 王婉 . 急性脑梗死患者颈动脉硬化斑块稳定性的 影响因素 [J]. 西部医学 , 2019. 31(6): 917-921.

[4] 中华医学会神经病学分会 , 中华医学会神经病学分会脑血管病 学组 . 中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2018[J]. 中华神经科杂 志 , 2018. 51(9): 666-682.

[5] 中国卒中学会 , 中国卒中学会神经介入分会 , 中华预防医学会卒 中预防与控制专业委员会介入学组 . 急性缺血性卒中血管内治 疗影像评估中国专家共识 [J]. 中国卒中杂志 , 2017. 12(11): 1041-1056.

[6] 董亚贤, 尧慧燕, 石红婷, 等. 缺血性脑卒中患者颈动脉斑块稳定 性的影响因素分析 [J]. 中国动脉硬化杂志 , 2015. 23(7): 717-721.

[7] 韩沙如拉 , 杨志甫 , 袁瑞 , 等 . 影响急性脑梗死患者颈动脉斑块 稳定性的危险因素分析 [J].包头医学院学报 , 2022. 38(6): 7-11.

[8] 石程程 , 张锦 , 黄小雨 , 等 . 血清Hcy、NLR 和PLR 水平与急性脑 梗死患者颈动脉粥样硬化斑块稳定性及脑梗死复发的关系 [J]. 医学研究杂志 , 2021. 50(3): 104-109.

[9] 张造章 , 马晓杰 , 陈向红 . ACI 患者血清 Hcy、TGF-β1 水平与动 脉粥样硬化斑块性质及脑梗死复发的关系 [J]. 脑与神经疾病杂 志 , 2022. 30(11): 703-707.

[10] 蒋薇, 闵祖良, 刘杰杰, 等. 老年冠状动脉粥样硬化性心脏病患者 TBIL、HCY、Hs-CRP、UA 水平与冠状动脉不稳定性斑块形成 风险的关系 [J]. 中国急救复苏与灾害医学杂志 , 2022. 17(3): 304-308.

[11] 张娟 , 张春梅 , 陈伟男 . 急性脑梗死患者外周血中性粒细胞 / 淋 巴细胞比值与颈动脉易损斑块的关系 [J]. 中国现代医学杂志 ,2021. 31(2): 67-71.

[12] 陶飞, 赵旺, 琚双五. 血小板与淋巴细胞比值、中性粒细胞与淋巴 细胞比值与急性脑梗死颈动脉粥样硬化斑块的相关性研究 [J]. 临床和实验医学杂志 , 2021. 20(6): 606-609.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/70525.html