SCI论文(www.lunwensci.com):

【摘要】目的 通过前瞻性队列方式调查早产儿发生脑损伤的高危因素并对其进行分析,为预防早产儿发生脑损伤提供依据。方 法 选取2020 年 1 月至2022 年 12 月连云港市妇幼保健院新生儿重症监护病房的 100 例早产儿纳入队列研究, 根据是否发生脑损伤将其分 为脑损伤组( 19 例)、无脑损伤组(81 例)。调查两组产妇生产期、胎儿期、新生儿期基本资料并进行单因素分析;对比脑损伤组、无 脑损伤组早产儿红细胞比容(Hct )、血红蛋白(HGB )及游离甲状腺素(FT4 )、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3 )、促甲状腺激素(TSH ) 水平;将单因素分析中差异有统计学意义的指标纳入多因素 Logistic 回归分析,筛选影响早产儿发生脑损伤的危险因素。结果 脑损伤 组中有妊娠期高血压、有妊娠期糖尿病、有妊娠期感染及有羊水量异常的产妇占比均显著高于非脑损伤组;脑损伤组中脐带异常胎儿占 比显著高于非脑损伤组;脑损伤组中有肺源性呼吸衰竭、有出生后感染、有新生儿窒息、有先天性心脏病、有机械通气、需要输血、有 弥散性血管内凝血新生儿占比均显著高于非脑损伤组,胎龄及出生体质量均低于非脑损伤组;脑损伤组 HGB 、FT3 水平均高于非脑损伤 组; FT4 水平低于非脑损伤组;多因素 Logistic 回归分析结果显示, 有妊娠期糖尿病、有妊娠期感染、出生后感染、新生儿窒息、有机械 通气、有弥散性血管内凝血、胎龄小、HGB 水平高均为早产儿发生脑损伤的危险因素(OR=49.554 、17.825 、28.395 、59.426 、22.988 、 76.357 、16.529 、1.186 ,均 P<0.05 )。 结论 在不同时期,多种病理因素均能导致早产儿发生脑损伤,且有妊娠期糖尿病、有妊娠期感 染、出生后感染、新生儿窒息、有机械通气、有弥散性血管内凝血、胎龄小、 HGB 水平高均为早产儿发生脑损伤的危险因素,其中弥散 性血管内凝血对其影响最大,临床可针对上述因素给予针对性的干预措施,以降低早产儿发生脑损伤的发生风险。

【关键词】早产儿; 脑损伤; 高危因素; 血红蛋白; 红细胞比容; 游离甲状腺素; 游离三碘甲状腺原氨酸; 促甲状腺激素

随着近几年围产医学技术的发展,早产儿存活率明显 升高,但由于早产儿各器官未完全成熟,容易受到机体内 外多种因素的干扰,极易出现大脑损害,因此早产儿脑损 伤发生率也随之增加 [1] 。早产儿脑损伤是指早产儿因各种 原因导致的脑部损伤,可能会造成一系列的神经发育障碍 及认知、运动、感知等领域的障碍 [2] 。早产儿脑损伤与其 发生有密切关联,如胎儿在母体内受到窘迫、产程中出现 异常情况及出生时患有窒息等,但具体病因还需临床深入 研究探讨。基于此,本研究旨在分析早产儿脑损伤相关危 险因素,以此为临床防治工作提供一定的参考依据,现报 道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取 2020 年 1 月至 2022 年 12 月连云港 市妇幼保健院新生儿重症监护病房的 100 例出生时体质量 低于 2 500 g 或妊娠期少于 37 周的早产儿纳入队列研究。 根据是否发生脑损伤将其分为脑损伤组(19 例)、无脑损伤组(81 例)。纳入标准:脑损伤组早产儿符合《早产儿 脑损伤诊断与防治专家共识》 [3] 中早产儿脑损伤的诊断标准,经影像学检查确诊者;入院时日龄不超过 7 d 者等。 排除标准:住院期间要求放弃治疗者;合并先天性染色体 异常或遗传代谢病者;合并严重先天性心脏病者;合并先 天性消化道畸形等。研究通过院内医学伦理委员会审核批 准执行,早产儿法定监护人均签署知情同意书。

1.2 研究方法 ①调查并统计所有产妇生产期基本资料, 包括有无妊娠期高血压疾病、孕母绒毛膜羊膜炎、妊娠期糖尿病、妊娠期感染、使用激素抗炎及羊水量异常等。 ②调查并统计胎儿期基本资料,包含有无脐带异常、多 胎妊娠、羊水粪染、胎盘异常及胎儿宫内窘迫等。③调查 并统计新生儿期基本资料,包括有无肺源性呼吸衰竭、有 无出生后感染、有无新生儿窒息、有无先天性心脏病、有 无机械通气、是否需要输血、有无弥散性血管内凝血、胎 龄、出生体质量等。④对实验室指标进行检测,采集所有 早产儿入院时静脉血 2 mL,使用血红蛋白分析仪(日本Sysmex 公司,型号:XE-2100)检测血红蛋白(HGB)和 红细胞比容(Hct)水平;在早产儿出生 3~7 d 时, 采集其 空腹静脉血 2 mL,以 3 000 r/min 转速,离心 10 min,分 离血清,采用全自动电化学免疫分析仪(德国罗氏集团, 型号:cobas e 601)对其游离甲状腺素(FT4 )、游离三碘 甲状腺原氨酸(FT3 )及促甲状腺激素(TSH)水平进行检 测。⑤针对脑损伤组与无脑损伤组早产儿上述资料进行单 因素分析,并将单因素分析中差异有统计学意义的指标纳 入多因素Logistic 回归分析,筛选影响早产儿发生脑损伤 的危险因素。

1.3 统计学方法 采用 SPSS 25.0 统计学软件分析数据, 计量资料均经 K-S 法检验证实符合正态分布且方差齐, 以 ( x ±s) 表示,行 t 检验;计数资料以 [ 例 (%)] 表示, 行 χ2 检验,采用多因素 Logistic 回归分析,筛选影响早 产儿发生脑损伤的危险因素。以P<0.05 为差异有统计学 意义。

2 结果

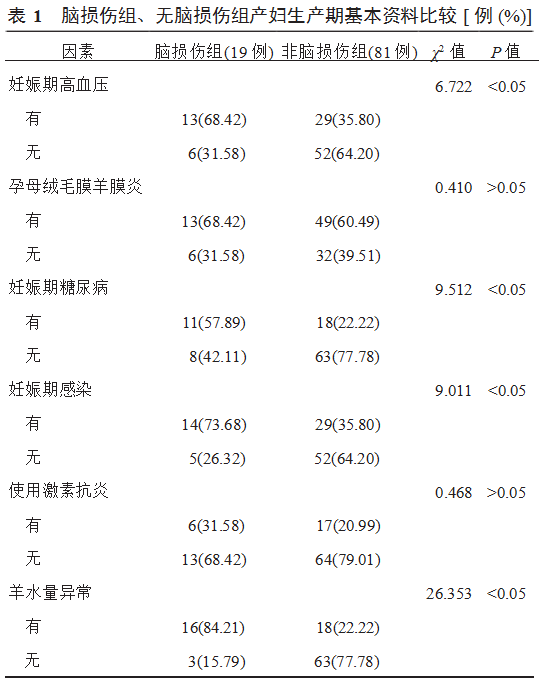

2.1 脑损伤组、无脑损伤组产妇生产期基本资料比较 脑 损伤组中有妊娠期高血压、有妊娠期糖尿病、有妊娠期感 染及有羊水量异常产妇占比均显著高于非脑损伤组,差异 均有统计学意义(均P<0.05),见表 1。

2.2 脑损伤组、无脑损伤组胎儿期基本资料比较 脑损 伤组中脐带异常胎儿占比显著高于非脑损伤组,差异有统计学意义(

P<0.05),见表 2。

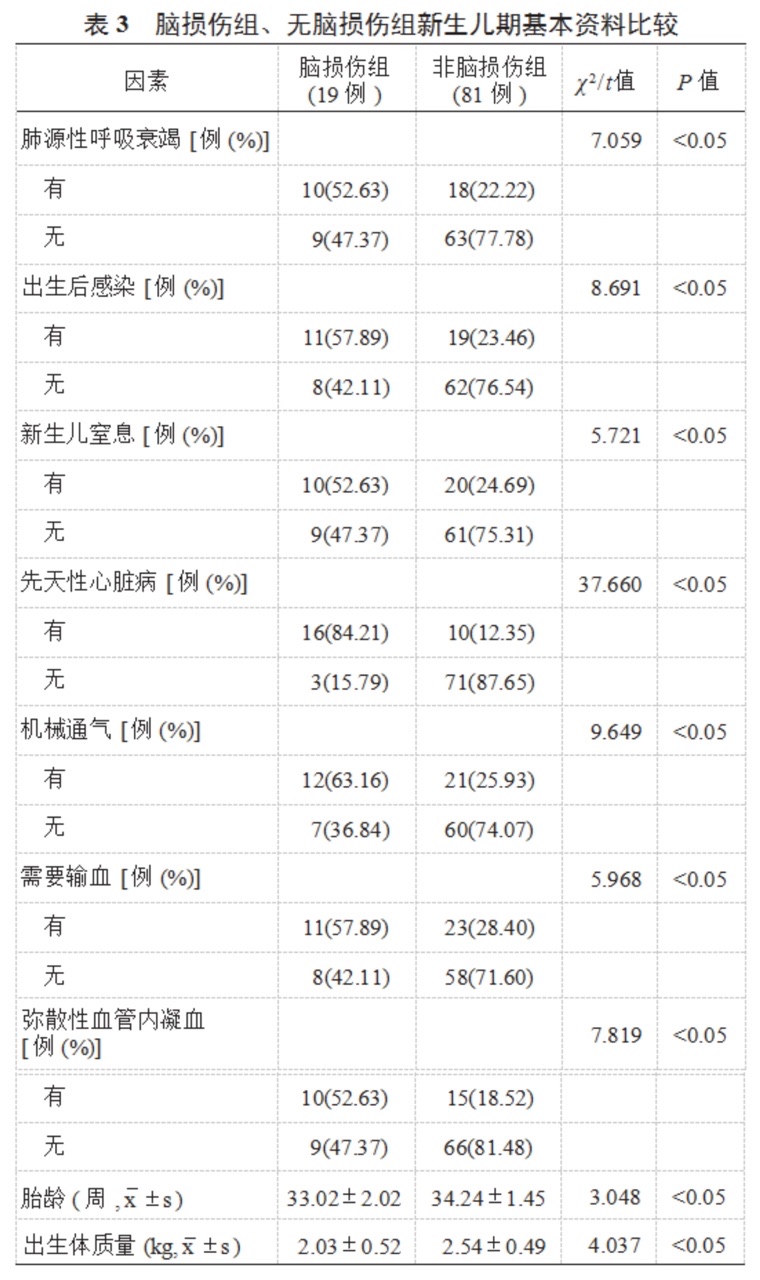

2.3 脑损伤组、无脑损伤组新生儿期基本资料比较 脑 损伤组中有肺源性呼吸衰竭、有出生后感染、有新生儿窒 息、有先天性心脏病、有机械通气、需要输血、有弥散性 血管内凝血新生儿占比均显著高于非脑损伤组;胎龄及出 生体质量显著低于非脑损伤组,差异均有统计学意义(均 P<0.05),见表 3。

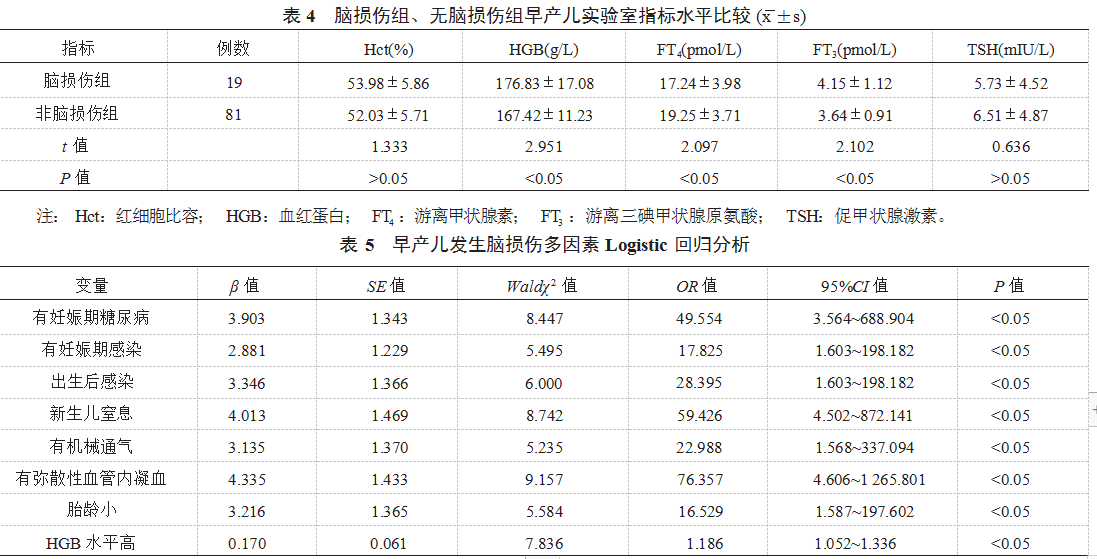

2.4 脑损伤组、无脑损伤组早产儿实验室指标水平比 较 脑损伤组早产儿 HGB、FT3 含量显著高于非脑损伤组; FT4 含量显著低于非脑损伤组,差异均有统计学意义(均 P<0.05),见表 4。

2.5 早产儿发生脑损伤多因素 Logistic 回归分析 将早 产儿是否发生脑损伤作为因变量,表 1~4 中差异有统计学 意义的指标作为自变量,纳入多因素 Logistic 回归模型分 析,结果显示,有妊娠期糖尿病、有妊娠期感染、出生后 感染、新生儿窒息、有机械通气、有弥散性血管内凝血、 胎龄小、HGB 水平高为早产儿发生脑损伤的危险因素,差 异均有统计学意义(OR=49.554、17.825、28.395、59.426、 22.988、76.357、16.529、1.186,均 P<0.05),见表 5。

3 讨论

早产儿发生脑损伤的原因多种多样,其中包括产妇妊 娠期、胎儿期及新生儿期等诸多因素,脑损伤可能导致早 产儿出现发育延迟、精神及心理障碍等,对早产儿的健康 和发育带来严重的危害,并给家庭造成严重的经济负担, 因此,尽早干预和治疗可以最大限度地降低脑损伤发生风 险,促进患儿的康复。

本研究多因素 Logistic 回归分析显示,有妊娠期糖尿 病、有妊娠期感染、出生后感染、新生儿窒息、有机械通 气、有弥散性血管内凝血、胎龄小、HGB 水平高为早产儿 发生脑损伤的危险因素。其中弥散性血管内凝血在Logistic 模型中危险度最高,可能是由于新生儿的脑血管发育尚未 完善、脑血流的自我调控能力较弱所致;同时也说明患有 凝血功能障碍的早产儿更容易发生脑部损伤 [4] 。针对弥散 性血管内凝血的早产儿,在临床中,医护人员应密切监 测早产儿的凝血功能,监测指标包括血小板计数、凝血酶 原时间、活化部分凝血活酶时间等,如果发现凝血功能异 常,应及时采取相应的治疗措施,如输注血小板、凝血因 子等;另外,对于早产儿的喂养也是预防凝血功能障碍的 重要环节,早产儿的喂养应遵循科学合理的原则,包括提 供充足的营养、遵循适宜的喂养频率和量,以及注意维持 早产儿的体温和液体平衡等,适当的喂养可以提高早产儿 的免疫力和凝血功能,降低发生凝血功能障碍的风险,进 而避免发生脑损伤。

妊娠期糖尿病是早产儿发生脑损伤的危险因素,对其 原因进行分析,孕妇在孕期出现高浓度的糖化血红蛋白, 会导致其体内的血红蛋白携氧和释放氧的能力下降,从而 对胎儿脑部组织的发育产生不利影响;另外,孕妇在孕期 出现血糖过高,致使胎儿的脑血管内血液渗透压过高,引 发脑出血,进而造成脑损伤的发生 [5] 。为了预防这种情况 的发生,对孕妇应加强妊娠期糖尿病的筛查和管理,定期 进行血糖检测,特别是高危孕妇,如肥胖、家族糖尿病史 等,如果发现孕妇出现糖尿病的征象,应及时进行干预和 治疗,通过饮食控制、运动及必要的药物治疗来控制血糖水平,以此降低妊娠期糖尿病对胎儿的不良影响。

无论是早产儿出生后感染还是母体妊娠期感染均是导 致早产儿脑部损害的一个独立危险因素。对其原因进行分 析,可能是由于机体的免疫系统过度活化,释放出大量炎 症因子,致使少突胶质细胞前体分化成熟障碍,进而引发 髓鞘的降解,促进星形胶质细胞的增生,最终造成脑白质 的损害[6]。针对妊娠期感染及早产儿出生后感染,孕妇应加 强孕期的保健和预防感染,保持良好的个人卫生习惯,定 期进行产前检查,通过预防感染的发生,可以降低早产儿 脑损伤的风险;在早产儿出生后,医护人员应严密监测早 产儿的感染情况,包括监测体温、观察是否有呼吸困难、 皮肤病变等,如果发现早产儿出现可疑感染症状,应及时 采取相应的治疗措施,如抗生素治疗,此外,合理的清洁 和消毒措施也是预防感染的重要手段。

新生儿窒息是早产儿发生脑损伤的危险因素,对其 原因进行分析,早产儿的神经系统和呼吸系统尚未充分发 育,肺泡表面活性物质不足,容易导致肺不张和呼吸困 难,致使呼吸调节和供应氧能力较差,进而增加了窒息的 风险 [7]。对于该类早产儿, 临床中应定期对其呼吸、心率、 氧饱和度等指标进行监测,及时发现异常情况并采取相应 的处理措施。例如,提供适当的呼吸支持,包括给予氧气 和呼吸机辅助通气等,确保早产儿的呼吸道通畅和氧供应 充足;此外,加强早产儿的营养支持,提供充足的营养物 质,促进早产儿的生长和发育,增强其自身的抵抗力和生存 能力。

机械通气是发生脑损伤的危险因素,对其原因进行分 析,在进行机械通气时,极易会出现二氧化碳分压变化, 从而导致大脑血液循环出现异常 [8] 。对于早产儿的呼吸支 持,医护人员应根据早产儿的呼吸状况和临床需要,合理 选择通气模式和通气参数,以减少对早产儿脑部的不良影 响,同时,应定期评估通气效果,调整通气参数,以确保 早产儿的氧合和通气状态稳定。

胎龄低于 34 周的早产儿, 其出现脑损伤的风险比足月 新生儿高 2.5 倍 [9]。研究认为, 胎龄低于 34 周的早产儿神 经细胞对外部环境的影响更大, 因此, 低于 34 周的早产儿 神经细胞更易受到外部环境的刺激, 易发生脑损伤 [10] 。针 对该类早产儿,孕妇在孕期应定期进行产前检查,以确保 胎儿的发育状况良好;孕妇应该遵循医生的建议,保持健康的生活方式,包括适当的饮食、充足的休息及避免有害 物质的接触;早产儿出生后,需要在医院接受专业的护理 和监测;医疗团队应该密切监测早产儿的生命体征,并提 供必要的呼吸、营养和保暖支持。

HGB 水平偏高是早产儿发生脑损伤的危险因素。HGB 是评估早产儿血液的携氧能力的指标,其较高的表达水平,可能会导致血液黏度增加,影响血液流动,导致脑部供血 不足或缺氧;另外,较高的 HGB 表达水平还可能导致血 栓形成, 进一步影响脑血流, 增加患儿脑损伤的风险 [11] 。 临床中对于 HGB 水平偏高的早产儿,医护人员应密切监 测早产儿的 HGB 水平和血液黏度,可以及时发现并评估 早产儿的 HGB 水平和血液黏度情况, 如果发现 HGB 指标 升高,应及时采取必要的措施来降低血液黏度,如增加水 分摄入、补充液体、使用抗血小板聚集药物等,以降低脑 损伤的发生率。但现阶段,还尚未见相关报道,因此还有 待临床更加深入研究。

综上,在不同时期,多种病理因素均能导致早产儿发 生脑损伤,且有妊娠期糖尿病、有妊娠期感染、出生后感 染、新生儿窒息、有机械通气、有弥散性血管内凝血、胎 龄小、 HGB 水平高均为早产儿发生脑损伤的危险因素, 其中弥散性血管内凝血对其影响最大,临床可针对上述因 素给予针对性的干预措施,以降低早产儿发生脑损伤的 风险。

参考文献

[1] 方小红 , 许丽萍 , 林丽聪 , 等 . 早产儿脑损伤的影响因素研究 [J]. 中国全科医学 , 2017, 20(4): 459-464.

[2] 刘春丽 , 刘春枝 , 王秀 , 等 . 早产儿脑损伤治疗热点的研究进 展 [J]. 实用药物与临床 , 2021, 24(2): 176-180.

[3] 刘敬 , 俞惠民 , 毛健 , 等 . 早产儿脑损伤诊断与防治专家共识 [J]. 中国当代儿科杂志 , 2012, 14(12): 883-884.

[4] 董丽 . 早产儿脑损伤的凝血功能失调的相关因素分析及护理对 策 [J]. 血栓与止血学 , 2020, 26(5): 854-856.

[5] 谭三阳 , 黄海 , 林樟萍 . 妊娠期糖尿病孕妇分娩的新生儿脐静脉 血脑源性神经营养因子水平对脑损伤的预测价值 [J]. 实用临床 医药杂志 , 2021, 25(6): 89-92.

[6] 苏建飞 , 白雪梅 . 早产儿脑损伤的危险因素分析 [J]. 中国现代医 学杂志 , 2021, 31(18): 64-68.

[7] 张思颖 , 何子翼 . 脐动脉血气分析对新生儿窒息复苏后发生脑 损伤的预测价值 [J]. 中国优生与遗传杂志 , 2022, 30(8): 1385-1390.

[8] 田记旺 , 胡方启 . 常规机械通气对低体重或超低体重新生儿脑损 伤发生情况的影响 [J]. 中国优生与遗传杂志 , 2021, 29(11): 1633-1635.

[9] 马力 , 温晓红 , 杨海波 , 等 . 影响早产儿脑损伤的相关因素分 析 [J]. 中国当代儿科杂志 , 2016, 18(6): 471-475.

[10] 汪蕾蕾 , 温晓红 . 不同胎龄早产儿振幅整合脑电图特点与脑损伤 的关系分析 [J]. 现代科学仪器 , 2021, 38(5): 84-87.

[11] 张丰 , 倪海滨 , 吕汪洄 , 等 . 血红蛋白在评估创伤性脑损伤患者 预后中的临床意义 [J]. 浙江医学 , 2021, 43(5): 534-536.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/70297.html