SCI论文(www.lunwensci.com)

【摘要】目的 探讨甲状腺乳头状癌患者的超声造影参数特征及其与颈部淋巴结转移、微血管密度的关系,为临床治疗甲状腺乳头 状癌提供参考依据。 方法 选取安宁市第一人民医院 2021 年 1 月至 12 月收治并经病理学确诊的 50 例甲状腺乳头状癌患者作为恶性组, 另选取同期收治并经病理确诊的 50 例良性甲状腺疾病患者作为良性组, 进行前瞻性研究。所有患者均接受手术治疗, 并根据病理检查结 果将恶性组分为转移组( 27 例) 、未转移组( 23 例) 。所有患者均接受超声造影检查, 比较良性组、恶性组及未转移组、转移组超声造 影参数与微血管密度( MVD ) ,分析超声造影参数与颈部淋巴结转移、MVD 的相关性。结果 与良性组比,恶性组患者平均渡约时间 ( MMT )、达峰时间( TTP ) 均显著延长, 峰值强度( PI )、 MVD 水平均显著降低, 曲线下面积( AUC ) 显著缩小(均 P<0.05 ) ;恶性 组患者开始增强时间( AT )水平短于良性组, 但两组间经比较差异无统计学意义(P>0.05 ); 与未转移组比, 转移组患者的 PI、MVD 水平 均显著升高, AUC 显著增大(均 P<0.05 ); 未转移组与转移组患者的 MMT、AT、TTP 水平相比, 差异均无统计学意义(均 P>0.05 ); 经 Pearson 相关系数分析发现, PI 、AUC 与转移(r 值 =0.451 、0.344 )、 MVD (r 值 =0.713 、0.948 ) 水平均呈正相关(均 P<0.05 ), MTT、 AT 、TTP 与转移、MVD 无明显的相关性,差异均无统计学意义(均P>0.05 )。 结论 甲状腺乳头状癌患者超声造影参数特征显著,与 颈部淋巴结转移、MVD 具有一定的相关性,临床医师可参考超声造影参数判断肿瘤的良恶性质及是否发生转移,从而制定针对性治疗 方案。

【关键词】 甲状腺乳头状癌,超声造影,淋巴结转移,微血管密度,相关性

甲状腺乳头状癌是临床最常见的甲状腺癌类型,其 生长较为缓慢,多数患者早期发现后可进行根治性手术切 除。虽然甲状腺乳头状癌预后较好,但早期临床症状并 不明显, 导致患者易错过最佳治疗时机 [1-2]。因此, 临床 早期采取有效诊断措施,制定针对性治疗方案,对促进患 者预后改善具有重要意义。超声造影操作简便快捷,可 通过静脉注入超声造影剂,来增强人体血流信号,有效 获取增强图像,可清晰显示肿瘤血管微循环血流灌注情 况,可明显增加超声诊断的分辨力、敏感性及特异性,其 也是甲状腺疾病临床常用的检查手段 [3] 。肿瘤是血管依 赖性疾病,新生血管的形成在实体瘤发生、发展过程中 扮演着重要角色,新生血管是肿瘤生长与转移的必要因 素,而微血管密度(MVD)能够进一步对肿瘤是否具备 侵袭性进行评估,是判断肿瘤性质的关键性指标之一 [4]。 因此,本研究旨在探讨甲状腺乳头状癌患者的超声造影 参数特征及其与颈部淋巴结转移、MVD 的关系,现报道 如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取安宁市第一人民医院 2021 年 1 月 至 12 月收治并经病理学确诊的 50 例甲状腺乳头状癌患 者作为恶性组,另选取同期收治并经病理确诊的 50 例良 性甲状腺疾病患者作为良性组,进行前瞻性研究。根据 病理检查结果(均行甲状腺中央区淋巴结清扫及部分颈 侧淋巴结清扫,若颈部存在甲状腺乳头状癌判定为转移) 将恶性组分为转移组(27 例)、未转移组( 23 例)。恶 性组中男、女患者分别为 13、37 例;年龄 21~44 岁,平 均(32.37±3.64 )岁;32 例肿瘤直径 <2 cm,18 例肿瘤直 径≥2 cm;TNM 分期 [5]:Ⅰ ~ Ⅱ期 22 例,Ⅲ~ Ⅳ期 28 例。 良性组中男、女患者分别为 15、35 例;年龄 22~46 岁,平 均(32.64±3.82)岁。恶性组与良性组患者性别、年龄 一般资料相比,差异无统计学意义(P>0.05),组间有可 比性。纳入标准:符合《现代甲状腺乳腺疾病诊断治疗 学》[6] 中有关甲状腺疾病的诊断标准者; 意识清晰,过往 无精神病史者;近期未接受过对本研究造成影响的治疗者等。排除标准:合并其他恶性肿瘤者;合并有血液系统疾 病者;血糖、血压、血脂控制不佳者等。患者及家属均签 署知情同意书,本研究经院内医学伦理委员会批准。

1.2 检查方法 患者取仰卧位,充分暴露颈部,以超 声诊断仪( GE Medical Systems Ultrasound&Primary Care Diagnostics, LLC,型号:LOGIQ E9)进行扫描,先明确 病灶边界、大小、形态、位置及内部回声,然后选择脉 冲反向谐波造影,机械指数 0.07.取 2.4 mL 注射用六氟 化硫微泡( Bracco Suisse SA,注册证号 HJ20171213.规 格: 59 mg/ 瓶)通过肘正中静脉注射,然后快速注射 5 mL 0 .9% 的氯化钠注射液冲管,同时启动图像采集造影图, 在病灶最大纵切面观察病灶回声变化,并记录平均渡越时 间(MMT)、开始增强时间(AT)、达峰时间(TTP)、峰 值强度(PI)及曲线下面积(AUC)。

1.3 观察指标 ①比较良性组、恶性组患者超声造影参 数与 MVD 水平,将所有患者术后病理标本进行甲醛固 定、石蜡包埋、连续切片处理, 以 CD34 单克隆抗体进行 化学染色,显微镜下观察,并以 5 个高倍镜视野下所统计 的微血管均数作为最终 MVD 水平。②比较未转移组、转 移组患者超声造影参数与 MVD 水平。③分析超声造影参 数与颈部淋巴结转移、MVD 的相关性。

1.4 统计学方法 使用 SPSS 22.0 统计学软件进行数据 分析,使用 S -W 法检验计量资料数据是否服从正态分 布,对于符合正态分布的计量资料以 (x ±s) 表示,采用t 检验;以 Pearson 相关性分析法分析超声造影参数与颈部 淋巴结转移、 MVD 的相关性。以 P<0.05 为差异有统计学 意义。

2 结果

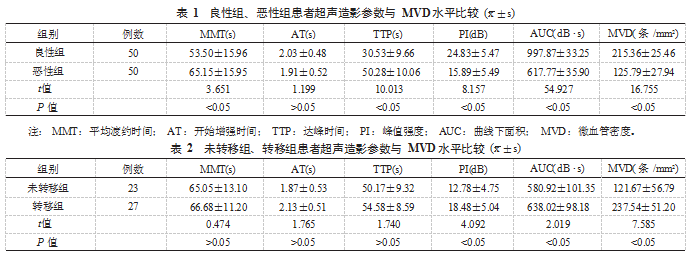

2.1 良性组、恶性组患者超声造影参数与 MVD 水平比 较 与良性组比,恶性组患者 MMT、TTP 水平均显著延 长,PI、MVD 水平均显著降低,AUC 显著缩小,差异均有统计学意义(均 P<0.05 );恶性组患者 AT 水平短于良性 组,但经比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表 1 。

2.2 未转移组、转移组患者超声造影参数与 MVD 水平 比较 与未转移组比,转移组患者 PI、MVD 水平均显著 升高,AUC 显著增大,差异均有统计学意义(均 P<0.05 ); 两组患者 MMT、AT、TTP 水平相比,差异均无统计学意义 (均 P>0.05), 见表 2.

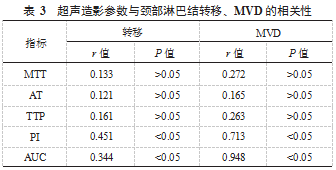

2.3 超声造影参数与颈部淋巴结转移、MVD 的相关性 经 Pearson 相关系数分析发现,PI、AUC 与颈部淋巴结转移 ( r 值 =0.451、0.344 )、MVD ( r 值 =0.713、0.948)水平均呈 正相关,差异均有统计学意义(均 P<0.05),但经比较, MTT、AT、TTP 与转移、MVD 无明显的相关性,差异均无统计学意义(均P>0.05),见表 3.

3 讨论

甲状腺乳头状癌是发生于甲状腺的一类恶性肿瘤,也 是内分泌系统之中最常见的恶性肿瘤。甲状腺乳头状癌病 情发展较为缓慢,只要尽早诊断发现并进行手术治疗,绝 大部分患者均能够完整切除肿瘤组织 [7] 。多数甲状腺乳头 状癌预后较好,10 年生存率 >90%,但部分患者肿瘤侵袭 性强,可出现颈部淋巴结转移,导致不良预后,因此准确 评估甲状腺乳头状癌淋巴结转移情况意义重大 [8]。

超声造影能够通过造影剂有效增强人体血液的背向散 射,从而使血流在二维超声图像下清楚显示,可更好地评估肿瘤内部血管生成与分布,在病灶与正常组织中会出现 明显的差异,并能够动态观察微血管灌注情况,从而判断 肿瘤性质及是否发生转移 [9];PI 能够反映肿瘤血管生成, 当肿瘤内部形成大量血管网时,进入的造影剂增加,表现 为高增强和高 PI;新生血管的生成是肿瘤的生长发育与 转移的重要条件,而 MVD 则能够有效反映肿瘤血管生成 的活性和强度 [10- 11]。本研究中,与良性组比,恶性组患者 MMT、TTP 水平均显著延长, PI、MVD 水平均显著降低, AUC 显著缩小;与未转移组比, 转移组患者 PI、MVD 水 平均显著升高, AUC 显著增大, 该结果表明甲状腺乳头状 癌为乏血供肿瘤,中心区组织血管分布稀少,单位时间内 通过的造影剂容量与速度均更低,同时超声造影参数能够 较好地鉴别区分甲状腺疾病的良恶性,也能够分辨甲状腺 乳头状癌患者是否发生了颈部淋巴结转移,具有较高的临 床应用价值。

本研究应用超声造影定量分析病灶组织的各项特征参 数,正常甲状腺超声造影通常表现为快速增强,且分布均 匀一致,在甲状腺结节形成时,患者机体正常血管结构及微 血管灌注状态均可能会发生明显改变 [12- 13] 。人体内抗增殖 基因缺失或功能降低,会促增殖基因功能提升,两者无法 达成平衡是癌细胞恶性增殖的主要原因,而侵袭基因功能 的提升会进一步促进癌细胞发生恶性生物学行为,导致细 胞不断增殖转移,不断生成恶性病灶;恶性病灶由于细胞 增殖活跃,生长极为迅速,导致周边大量生成新生毛细血 管, 而 MVD 是可用于评估肿瘤病灶血管是否存在的定量 指标 [14]。恶性肿瘤细胞增殖、生长、侵袭、转移, 主要依 赖于微血管生成,研究显示,肿瘤发生转移的患者新生血 管数量明显多于未转移的患者,微血管既为肿瘤生长提供 了物质基础,还为颈部淋巴结的侵袭转移提供了通道,故 转移组结节血流灌注容量、强度更高 [15]。本研究经 Pearson 相关系数分析发现,PI、AUC 与颈部淋巴结转移及 MVD 水平均呈正相关,表明甲状腺乳头状癌超声参数与颈部淋 巴结转移、微血管密度具有一定的相关性, 与沈丽芸等 [16] 学者的研究结果具有一定的相似之处。

综上,甲状腺乳头状癌患者超声造影参数特征显著, 与颈部淋巴结转移、 MVD 具有一定的相关性, 临床医师可 参考超声造影参数判断肿瘤的良恶性质及是否发生转移, 从而制定针对性治疗方案,值得临床推广和应用。

参 考 文 献

[1] 李杨 , 唐悦 , 邓显 , 等 . 甲状腺乳头状癌患者术前炎症标志物与预后的相关性研究 [J]. 成都医学院学报 , 2021. 16(6): 725-729. 733.

[2] 詹嘉 , 余波 , 刁雪红 , 等 . 超声造影评估甲状腺乳头状癌颈部淋巴结转移诊断中的价值 [J]. 中国超声医学杂志 , 2018. 34(4): 300- 303.

[3] 丁珂 , 严昆 , 崔秋丽 , 等 . 超声造影彩色参数成像预测甲状腺乳头状癌被膜侵犯及颈部淋巴结转移的初步探讨 [J]. 中华超声影 像学杂志 , 2018. 27(12): 1054- 1057.

[4] 周易 , 梁蕾 , 孟晓暄 , 等 . 实时 CEUS 评估甲状腺乳头状癌侵袭性及其与病理微血管密度的关系 [J]. 中国医学影像技术 , 2019.35(7): 993-996.

[5] 刘世强 , 叶钿均 , 蒋殿虎 , 等 . TNM 分期年龄组别 cN0 期甲状腺乳头状癌中央区淋巴结转移的差异分析 [J]. 临床外科杂志 ,2017. 25(11): 849-851.

[6] 孙文凯 . 现代甲状腺乳腺疾病诊断治疗学 [M]. 福州 : 福建科学技术出版社 , 2019: 89-93.

[7] 陈吉东 , 岳林先 , 陈琴 , 等 . 两种治疗方法对低风险甲状腺微小乳头状癌的短期疗效观察 [J]. 成都医学院学报 , 2021. 16(2): 153-156. 160.

[8] 孙思敬 , 路忠志 , 孙博 , 等 . 甲状腺乳头状癌超声弹性成像参数与微血管密度和癌细胞恶性生物学行为的相关性及其在淋巴结 转移评估中的价值 [J]. 中国医学装备 , 2021. 18(8): 94-99.

[9] 梁丽萍 , 任海波 , 郑艳芬 , 等 . 超声造影结合定量分析法诊断甲状腺微小乳头状癌的临床价值 [J]. 中国临床医学影像杂志 ,2019. 30(4): 253-256.

[10] 曹丽 , 闪海霞 , 相泓冰 , 等 . 超声造影相关参数PI、TTP 与甲状腺 癌生物学行为的关系 [J]. 实用癌症杂志 , 2022. 37(9): 1444- 1446. 1450.

[11] 张红丽 , 黄丽丽 , 姜珏 , 等 . 甲状腺乳头状癌超声造影特征及与微血管密度的关系 [J]. 中华实用诊断与治疗杂志 , 2015. 29(8):773-775.

[12] LUO Z Y, HONG Y R, YAN C X, et al. Utility of quantitative contrast- enhanced ultrasound for the prediction of lymph node metastasis in patients with papillary thyroid carcinoma[J]. Clin Hemorheol Micro, 2022. 80(1): 37-48.

[13] 程红 , 孙红光 , 施燕芸 , 等 . 甲状腺乳头状癌超声造影定量参数 与微血管密度相关性研究 [J]. 临床超声医学杂志 , 2018. 20(2):94-97.

[14] 姜波 , 罗渝昆 , 张艳 , 等 . 甲状腺乳头状癌的常规超声及超声 造影特征与淋巴结转移的相关性 [J]. 首都医科大学学报 , 2019.40(6): 818-823.

[15] 李秀芹 . 超声造影定量参数与甲状腺乳头状癌组织中微血管密 度、颈部淋巴结转移的关系 [J]. 临床与病理杂志 , 2020. 40(1): 52-57.

[16] 沈丽芸 , 吴红杨 , 陈孙斌 . 甲状腺乳头状癌超声参数与微血管密 度、癌细胞恶性生物学行为的相关性 [J]. 内蒙古医科大学学报 , 2020. 42(6): 626-629.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/62342.html