SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:目的 分析某三甲医院非瓣膜性心房颤动患者抗凝治疗的影响因素,为临床治疗非瓣膜性心房颤动提供有效依据。方法 回 顾性分析 2018 年 3 月至 2019 年 3 月徐州市中心医院收治的 766 例非瓣膜性心房颤动患者的临床资料,根据患者是否使用抗凝药物分为 抗凝组与未抗凝组, 分别为 254 、512 例。比较抗凝组与未抗凝组患者一般资料, 将其中差异有统计学意义的因素进行多因素分析, 筛选 出非瓣膜性心房颤动患者抗凝治疗的影响因素,根据房颤血栓危险度( CHA2DS2-VASc )评分将 766 例患者分为脑卒中风险高危组( 585 例) 、中危组( 112 例) 、低危组( 69 例) ,分析比较不同风险非瓣膜性心房颤动患者抗凝治疗情况。结果 单因素分析结果显示,抗 凝组年龄≥75 岁、合并冠心病、有经皮冠状动脉介入治疗( PCI )手术史、使用抗血小板、钙离子拮抗剂、他汀类药物治疗的患者占比 均显著低于未抗凝组,持续性心房颤动、左室射血分数( LVEF ) ≤ 40% 、有导管射频消融( RFCA )手术史及使用 β 受体阻滞剂、地高 辛、血管紧张素转换酶抑制剂 / 血管紧张素受体拮抗剂(ACEI/ARB) 、利尿剂、抗心律失常药物的患者占比均显著高于未抗凝组(均 P<0.05 ); 多因素回归分析显示, 持续性心房颤动、有 RFCA 手术史及使用 β 受体阻滞剂、 ACEI/ARB、抗心律失常药物治疗均是提升非 瓣膜性心房颤动患者抗凝治疗率的影响因素( OR 值=3.231 、3.514 、1.656 、1.892 、2.022 ,均P<0.05 ) ,年龄≥75 岁、合并冠心病及使 用抗血小板药物为降低非瓣膜性心房颤动患者抗凝治疗率的影响因素( OR 值=0.605 ,0.548 ,0.048 ,均 P<0.05 ) ;高危组、中危组、低危组患者抗凝药物使用比例分别为 67.01% (392/585)、 66.96% (75/112)、 65.22% (45/69) ,经比较, 差异无统计学意义(P>0.05 )。 结论 非瓣膜性心房颤动患者抗凝治疗率不高,且存在抗凝不合理的情况,年龄≥75 岁、合并冠心病、抗血小板药物为降低非瓣膜性心 房颤动患者抗凝治疗的影响因素,临床可据此对有以上特征的患者进行关注,进行及时、有效、合理的抗凝治疗,降低非瓣膜性心房颤 动患者发生脑卒中的风险。

关键词: 非瓣膜性心房颤动; 抗凝治疗; 危险因素

非瓣膜性心房颤动是心血管内科最常见的心律失常性 疾病,临床表现为心房与心肌不能同步舒缩,引起快速的 心房搏动且无序性,与心室搏动无关,且心房颤动极易导 致血栓形成,导致脑卒中或血栓栓塞事件的发生。抗凝治 疗作为非瓣膜性心房颤动预防脑卒中的核心措施,可以有 效地预防脑部血管与其他部位血栓栓塞的发生,尽管目前 该疾病的临床抗凝治疗率与以往相比有所改善,但是国内 报道的抗凝治疗率与国外报道相比仍然存在较大差距,故 国内抗凝治疗的问题依然值得重点关注 [1] 。临床可参考房 颤血栓危险度(CHA2DS2-VASc)评分 [2] 对非瓣膜性心房 颤动患者血栓栓塞风险进行分层评估,以分析非瓣膜性 心房颤动患者在住院期间使用抗凝药物的合理性 [3] 。现阶 段,探讨非瓣膜性心房颤动患者抗凝治疗的影响因素,进 而进行正确的抗凝治疗对患者的预后尤为重要,因此,本 研究通过分析本院 766 例非瓣膜性心房颤动患者的临床资 料,旨在探讨非瓣膜性心房颤动患者抗凝治疗的影响因 素,为临床治疗非瓣膜性心房颤动提供有效依据,现报道 如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析 2018 年 3 月至 2019 年 3 月 徐州市中心医院收治的 766 例非瓣膜性心房颤动患者的 临床资料,根据患者是否使用抗凝药物分为抗凝组( 254 例)与未抗凝组(512 例)。纳入标准:符合《心脑血管 疾病诊疗与防治》 [4] 中心房颤动的诊断标准,临床资料完整者;通过体表心电图或动态心电图诊断为非瓣膜性心房 颤动;非风湿性、二尖瓣狭窄、机械 / 生物瓣膜置换、二 尖瓣修复等情况下发生的心房颤动等。排除标准:超声心 动图提示心脏瓣膜病变;重症感染者;有肿瘤、血液系统 疾病者;有抗凝禁忌证者等。本研究已通过徐州市中心医 院医学伦理委员会批准。

1.2 研究方法 ①非瓣膜性心房颤动患者影响抗凝治疗 的单因素分析。收集患者临床资料,对抗凝组和未抗凝组 患者性别、年龄、心房颤动类型(持续性、阵发性)、心 房颤动病程、合并疾病(冠心病、高血压、糖尿病、脑 卒中)、左室射血分数(LVEF )≤40%、手术史 [ 导管射 频消融(RFCA)、经皮冠状动脉介入治疗(PCI )]、治 疗情况 [ 抗血小板、β 受体阻滞剂、钙离子拮抗剂、地高 辛、血管紧张素转换酶抑制剂 / 血管紧张素受体拮抗剂 ( ACEI/ARB)、他汀类、利尿剂、抗心律失常 ] 等资料数 据进行统计比较。②将以上资料数据中差异有统计学意义 的因素纳入多因素研究,通过多因素 Logistic 回归分析法 分析非瓣膜性心房颤动患者影响抗凝治疗的危险因素。③不同 CHA2DS2 -VASc 评分心房颤动患者抗凝治疗情况比 较。参照《2014 AHA/ACC/HRS 房颤管理指南解读》 [5] 建议:卒中高危风险为 CHA2DS2-VASc ≥ 2 分的男性或≥3 分的女性;卒中中危风险为 CHA2DS2-VASc 评分为 1 分 的男性或 2 分的女性;卒中低危风险为 CHA2DS2 -VASc 评分为 0 分的男性或 0~1 分的女性,将 766 例患者按照 CHA2DS2 -VASc 评分分为脑卒中风险高危组( 585 例)、 中危组( 112 例)、低危组(69 例),分析比较不同风险非 瓣膜性心房颤动患者抗凝治疗情况。

1.3 统计学方法 应用 SPSS 22.0 统计学软件分析数据, 计数资料以 [ 例 (%)] 表示,两组间比较采用 χ2 检验;使 用正态性和方差齐性检验计量资料,若符合正态分布且方 差齐以 (x ±s) 表示,两组间比较采用 t检验;采用多因素 Logistic 回归分析筛选降低非瓣膜性心房颤动患者抗凝治 疗率的影响因素。以 P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 非瓣膜性心房颤动患者影响抗凝治疗的单因素分 析 单因素分析结果显示,抗凝组年龄≥75 岁、合并冠 心病、有 PCI 手术史及使用抗血小板、钙离子拮抗剂、他 汀类药物治疗的患者占比均显著低于未抗凝组,持续性心 房颤动、LVEF ≤ 40%、有 RFCA 手术史及使用 β 受体阻 滞剂、地高辛、ACEI/ARB、利尿剂、抗心律失常药物的 患者占比均显著高于未抗凝组,差异均有统计学意义(均 P<0.05),见表 1.

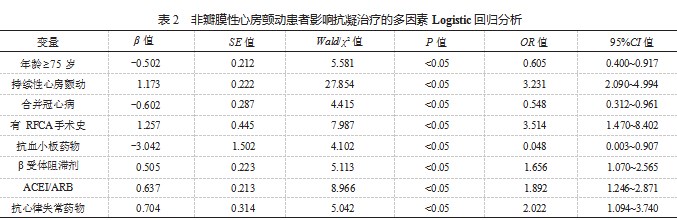

2.2 非瓣膜性心房颤动患者影响抗凝治疗的多因素 Logistic 回归分析 将单因素分析中有差异的指标作为 自变量,纳入多因素 Logistic 回归分析,多因素 Logistic 回归分析结果显示,持续性心房颤动、有 RFCA 手术史 及使用 β 受体阻滞剂、ACEI/ARB、抗心律失常药物治疗 均是提升非瓣膜性心房颤动患者抗凝治疗率的影响因素 ( OR 值=3.231、3.514、1.656、1.892、2.022.均 P<0.05),年 龄≥75 岁、合并冠心病及使用抗血小板药物为降低非瓣 膜性心房颤动患者抗凝治疗率的影响因素,差异均有统 计学意义(OR 值 =0 .605.0.548.0.048.均 P<0 .05 ),见 表 2.

2.3 不同 CHA2DS2-VASc 评分心房颤动患者抗凝治疗 情况 根据 CHA2DS2-VASc 评分将 766 例患者分为高危 组( 585 例)、中危组( 112 例)、低危组(69 例),3 组 患者抗凝药物使用比例分别为 67.01% ( 392/585 )、66.96% ( 75/112 )、65.22% ( 45/69 ),3 组患者的抗凝治疗率经比较, 差异无统计学意义(χ =2 0.090.P>0.05 )。

3 讨论

非瓣膜性心房颤动是指除心脏瓣膜以外引起的心房颤动,非瓣膜性心房颤动会增加缺血性脑卒中与体循环动 脉栓塞的风险,有研究数据显示,缺血性脑卒中与体循 环动脉栓塞发生率分别为 1.92%、0.24% [6] 。抗凝治疗能有效降低卒中事件的发生,相关研究显示,国内一家医院 2016—2019 年非瓣膜性心房颤动抗凝治疗率上 升 了 40.00%,但仍低于欧美国家, 故国内抗凝治疗不足的问题 仍需引起临床关注,并开展相关研究 [7-8]。

本研究多因素 Logistic 回归分析结果显示,持续性心房颤动、有 RFCA 手术史、β 受体阻滞剂、ACEI/ARB、 抗心律失常药物治疗均是提升非瓣膜性心房颤动患者抗凝 治疗率的影响因素(OR 值 =3.231、3.514、1.656、1.892、 2.022) ,年龄≥75 岁、合并冠心病、抗血小板药物为 降低非瓣膜性心房颤动患者抗凝治疗率的影响因素(OR 值 =0.605.0.548.0.048)。非瓣膜性单纯心房颤动患者心 房失去有效的收缩节律,导致血流在心房内停滞,致使血 栓形成,随着血流脱落,流向体循环的远端,发生心肌梗 死、脑梗死等各脏器的动脉栓塞的风险增加。本研究中, 未抗凝组中阵发性心房颤动患者未进行抗凝治疗的比例高 于持续性心房颤动患者,但是AHA/ESC 心房颤动抗凝指南 指出,无论是阵发性心房颤动或非阵发性心房颤动患者, 脑卒中风险是一致的,且有报道,非阵发心房颤动患者的 脑卒中风险是阵发性心房颤动患者的 2 倍 [9] 。RFCA 手术 过程中血管收缩明显,血液流速减慢,细胞缺氧导致血管 内皮细胞损伤,心内膜处于炎症水肿的状态,纤维蛋白和 血小板容易附着在心内膜表面形成血栓,且有研究报道, RFCA 术后发生脑卒中的风险较高,故有 RFCA 手术史的 患者术后也需要进行抗凝治疗,可降低围术期卒中风险; 目前指南仍建议 RFCA 术后 2 个月评估栓塞风险, 且在此 期间服用抗凝药物,对于 CHA2DS2-VASc ≥ 2 分的患者建 议长期抗凝治疗 [10- 11] 。心脏发生房颤后,心房里的血液处 于停滞状态,很容易形成血栓,若单纯采用治疗心房颤动 药物,而不进行抗凝治疗,随着血栓移动,极易引发脑血 管疾病,故非瓣膜性心房颤动患者临床在服用 β 受体阻滞 剂、 ACEI/ARB、抗心律失常药物的同时, 进行抗凝治疗, 可减少脑卒中事件的发生 [12- 13]。

随着患者年龄的增长,患者体内的各器官和组织的功 能会逐渐下降,常伴有高血压、糖尿病、肝肾功能不全、 冠心病等慢性病, 具有较高的出血风险, 年龄≥75 岁的老 年患者,身体机能减退,出血风险虽然较高,但与年轻人 比,有效抗凝治疗可带来更大的获益,但有相关研究报道 发现,非瓣膜性心房颤动老年患者的依从性差,且出血风 险高, 故无法进行抗凝治疗 [14]。由本次研究数据表明, 本 院年龄≥75 岁的房颤患者抗凝治疗率较低, 故临床应定期 对患者实施出血风险评估、抗凝知识的宣讲,同时临床药 师应积极开展用药监护。目前心房颤动合并冠心病患者的 最佳抗栓治疗方案一直是临床研究的热点, 《2016 年欧洲 心房颤动管理指南》建议对于支架置入术后的稳定性冠心 病合并心房颤动患者,考虑三联抗栓治疗 1 个月,对于有 卒中风险的急性冠状动脉综合征支架置入术后患者,考虑 三联抗栓 1~6 个月。对于使用抗血小板药物的非瓣膜性心 房颤动患者,应通过定期进行出血风险评估决定是否给予 抗凝治疗 [15]。

本研究中,根据 CHA2DS2-VASc 评分将患者脑卒中 风险进行分层,发现高危组患者抗凝药物使用比例较高, 其次为中危组、低危组,但经比较不同危险分层患者之 间的抗凝药物使用率没有差别,根据抗凝治疗评估标准指 南提示脑卒中高危患者应进行抗凝治疗,中危患者考虑应 用抗凝治疗,低危患者进行抗凝为过度治疗 [16] ,因此考 虑本院中非瓣膜性心房颤动高危患者抗凝治疗不足,而 低危患者抗凝治疗过度,故临床可在发生非瓣膜性心房 颤动后进行 CHA2DS2-VASc 评估,以确定是否进行抗凝 治疗。

综上,非瓣膜性心房颤动患者抗凝治疗率不高,且存 在抗凝不合理的情况,年龄≥75 岁、合并冠心病、抗血 小板药物为降低非瓣膜性心房颤动患者抗凝治疗率的影响 因素,临床可据此对有以上特征的患者进行关注,进行及 时、有效、合理的抗凝治疗,降低非瓣膜性心房颤动患者 发生脑卒中风险。

参考文献

[1] HUISMAN M V, ROTHMAN K J, PAQUETTE M, et al . The changing landscape for stroke prevention in af: Findings from the gloria-af registry phase 2[J]. J Am Coll Cardiol, 2017. 69(7): 777-785.

[2] 魏博 , 黄晶 . CHA2DS2-VASc 评分的临床应用 [J]. 心血管病学进展 , 2015. 36(1): 62-66.

[3] DUDA B M, KEITH C M, SWEET L H. CHA2DS2-VASc stroke risk index and executive functioning in older adults[J]. Arch Clin Neuropsychol, 2020. 35(2): 155- 164.

[4] 李金会 . 心脑血管疾病诊疗与防治 [M]. 武汉 : 湖北科学技术出版社 , 2017: 206-211.

[5] 蒋晨阳 , 王云鹤 . 2014 AHA/ACC/HRS 房颤管理指南解读 [J]. 中国医刊 , 2015. 50(10): 30-34.

[6] 黄从新 , 张澍 , 黄德嘉 , 等 . 心房颤动 : 目前的认识和治疗的建议 -2018[J]. 中国心脏起搏与心电生理杂志 , 2018. 32(4): 315- 368.

[7] 向静 , 王娜 , 肖培林 , 等 . 3 984 例非瓣膜性心房颤动住院患者抗凝药物的使用情况及影响因素分析 [J]. 第三军医大学学报 ,2021. 43(12): 1167- 1172.

[8] 孙艺红 , 胡大一 . 非瓣膜病心房颤动患者全球抗凝注册研究中国亚组基线数据分析 [J]. 中华心血管病杂志 , 2014. 42(10): 846- 850.

[9] 李志强 , 李锦玉 , 蒋庆渊 , 等 . 专人随访管理在持续性心房颤动病人服用华法林抗凝治疗中的作用 [J]. 中西医结合心脑血管病 杂志 , 2016. 14(10): 1064- 1067.

[10] 叶旦阳 , 李哲 . 华法林抗凝治疗强度对老年稳定型冠心病合并非瓣膜性心房颤动患者的疗效及预后的影响 [J]. 中国基层医药 ,2018. 25(20): 2590-2594.

[11] ZHAO Y, YANG Y, TANG X, et al . New oral anticoagulants compared to warfarin for perioperative anticoagulation in patients undergoing atrial fibrillation catheter ablation: A meta-analysis of continuous or interrupted new oral anticoagulants during ablation compared to interrupted or continuous warfarin[J]. J Interv Card Electrophysiol, 2017. 48(3): 267-282.

[12] 白颖 , 王建旗 , 史旭波 , 等 . 非瓣膜性心房颤动患者的抗凝治疗情况及影响因素分析 [J]. 中国医药 , 2021. 16(1): 19-23.

[13] 薛源 , 李海红 , 刘婷 , 等 . 基于多中心的非瓣膜性心房颤动患者 抗凝治疗现状及影响因素分析 [J]. 中国临床医学 , 2018. 25(5): 728-732.

[14] 刘佳榛 , 孙育民 , 王骏 . 非维生素 K 拮抗剂口服抗凝药在高龄及 低体重非瓣膜性心房颤动中的应用进展 [J]. 中华心律失常学杂志 , 2021. 25(4): 358-361.

[15] OKUMURA K, YAMASHITA T, AKAO M, et al. Characteristics and anticoagulant treatment status of elderly non-valvular atrial fibrillation patients with a history of catheter ablation in Japan: Subanalysis of the anaeie registry[J]. J Cardiol, 2020. 76(5): 446-452.

[16] 王紫晨 , 李耘 , 魏占云 , 等 . CHA2DS2-VASc 评分与非瓣膜性心房 颤动并缺血性脑卒中患者预后的关系 [J]. 心血管康复医学杂志 , 2016. 25(2): 136- 141.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/56126.html