SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的研究肢体损伤控制骨科在急救中临床应用。方法将本院收治的肢体损伤患者当中的100例典型案例作为研究对象,患者入院时间在2017年6月至2018年6月,将患者分成两组,分别为对照组(实施早期全面处理:ETC)和观察组(实施骨科损伤控制:DCO)。对比两组患者治疗结果以及患者并发症发生情况。结果观察组优良率为96%,对照组为70%,两组差异显著,存在统计学意义(P<0.05)观察组总发生率为6%,对照组为12%,两组差异显著,存在统计学意义(P<0.05)。结论针对骨科肢体损伤急救患者中,采用肢体损伤控制方式,能够极大减轻患者痛苦,降低患者并发症发生率,临床效果良好,值得广泛应用和进一步推广。

关键词:肢体损伤控制;骨科;急救;临床应用

本文引用格式:卢全忠,宋涛,安薛,等.分析肢体损伤控制骨科在急救中临床应用[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(69):102+104.

0引言

骨科疾病发病率逐年上升,促使医学界对于创伤骨科治疗方式和治疗模式进一步加大研究力度,肢体损伤控制方式逐渐被应用在急诊医学当中,对多发伤患者病情进行及时处理,从而保障患者病情得到及时最佳的控制。肢体损伤患者如果治疗效果不好,有可能会引发水肿等并发症,患者疼痛难忍,导致软组织损坏。借助早期全面治疗(ETC),还有可能导致患者出现炎性反应,从而促使患者产生炎症反应综合征。这给患者带来极大伤害,还有可能会导致患者肢体坏死甚至出现急性呼吸窘迫症。本研究为分析肢体损伤控制骨科在急救中临床应用,选取本院收治的100例来自2017年6月至2018年6月的典型患者作为研究对象,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料。从本院收治肢体损伤患者中抽取100例典型肢体损伤患者作为研究对象,患者入院时间在2017年6月至2018年6月,将患者分成两组,分别为对照组(实施早期全面处理:ETC)和观察组(实施骨科损伤控制:DCO)。对照组患者中,男29例,女21例,患者年龄在18-68岁,平均(46±2.05)岁,观察组患者中,男28例,女22例,患者年龄在20-70岁,平均(47±3.07)岁。患者中,因高空坠落受伤患者32流,挤压损伤患者22例,交通事故损伤患者为46例。对两组患者一般资料进行统计和对比,结果两组患者差异不显著,无统计学意义(P>0.05),存在可比性。

1.2方法。对照组患者治疗接受ETC方式,主要方法是,医院在患者受伤后24 h之内,为患者骨折位置进行全部手术处理并固定,同时为患者实施相应常规治疗。同时为患者使用止痛药或者其他物理措施,缓解患者疼痛程度,患者早期活动过程中,避免出现血栓,预防感染。患者入院后启动急救绿色通道,为患者进行各项功能和体征的检查,然后为患者进行急诊手术。若患者损伤位置为开放性损伤,则需要对创口进行清理,同时还需要将创面闭合,对患者骨折损伤位置进行固定之后,对神经以及肌腱等相关组织进行修复和复位处理。患者接受手术之后,还需实施相应支持性治疗,此外需要为患者使用抗生素进行抗感染治疗。观察组患者通过DCO方式进行治疗,早期治疗是借助开损伤外固定方式,对患者骨折位置进行初步固定,以免进一步加重。消除组织水肿,改善预后,为患者最终治疗创造足够空间。若患者为开放型损伤,则需要先清理创口,然后快速止血。如果患者损伤位置为关节脱位,则为患者进行关节复位,如果复位后不够稳定,则为其进行早期临时固定。若患者患肢创伤较为严重,则需要为其实施相应的在通过血管理,若过于严重,难以修复,则选择截肢。在选择具体治疗方式之前,需要对患者实际病情进行准确评估,结合评估后最终结果,选择最佳治疗方案,评估主要依靠ISS评分,若评分在20分以内,则需要将患者转入骨科重症室,采用针对性治疗措施,若ISS评分在20分以上,则转入ICU对应治疗。相关医务人员对患者各项生命指标进行监测,并且结合患者生命体征,为患者制定科学治疗方案。

1.3评价指标。结合两组患者临床效果和并发症发生情况,将患者治疗效果分成三个等级,分别为优:患者骨折复位完全恢复,为其进行X线等影像学检查,若检查后结果显示患者复位良好,患者主管感受运动障碍消失,患者不再疼痛。良:患者骨折对位比较好,运动功能障碍减轻。差:骨折位置没有恢复,为患者进行X线检查,发现骨折对位较差[2]。

1.4统计学分析。研究数据利用SPSS 19.0统计学软件进行分析,计数资料采用χ2检验,计量采用t检验,计量指标用均数±标准差(±s)表示,P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

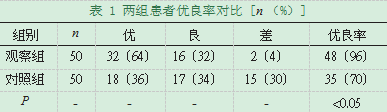

2.1优良率对比。对比两组患者治疗后优良率,结果显示,观察组优良率为96%,对照组为70%,两组差异显著,存在统计学意义(P<0.05)如表1所示。

2.2并发症发生率对比。对比两组患者经过治疗后,骨不连、呼吸窘迫症、感染等并发症发生率,结果显示,观察组总发生率为6%,对照组为12%,两组差异显著,存在统计学意义(P<0.05),如表2所示。

3讨论

复杂肢体创伤,入院后多数情况下为患者进行急救处理,急救过程中,通常采用ETC方式进行治疗,但是治疗后,患者难以达到预期治疗目标。患者软组织受到严重,有的患者甚至出现SIRS,还有患者出现肢体功能障碍,难以恢复正常功能[3]。针对这一情况,在常规治疗过程中,需要适当添加一些新的治疗方案或者治疗理念,从而实现短时间内治愈的目的。对于复杂肢体损伤患者来说,对其进行急救处理后,促使急救时间得以缩短,有效降低并发症发生率,治疗效果比较显著[4]。外科损伤控制(DCS)的主要原则在于,主要治疗方式是先对患者创伤进行初步控制,此后对患者身体情况作出准确评估,然后做出针对性治疗,进而降低死亡率。对其进行简单分析发现,在对患者进行具体治疗过程中,在患者可以承受范围内,对患者采用分阶段的方式处理。骨科损伤控制(DCO)是对患者骨折损伤进行控制,促使其稳定下来,以防止患者因为骨科处理不当而导致病情进一步加重或者恶化。

本研究显示,对观察组患者采用损伤控制方式,观察组临床效果更加显著,存在统计学意义(P<0.05),因此,DCS值得广泛应用。

参考文献

[1]刘晶晶,王卫正.骨科下肢手术应用右美托咪定对减轻止血带诱发肢体缺血再灌注损伤的作用分析[J].现代仪器与医疗,2016,22(03):34-36.

[2]阮孝国,刘贺,孟凡民,等.右美托咪定对骨科下肢手术患者止血带诱发肢体缺血-再灌注损伤的影响[J].临床麻醉学杂志,2015,31(07):668-670.

[3]李侠,潘玉涛,陈涤,等.损伤控制骨科理论在严重肢体骨折合并腹部创伤中的应用[J].中国骨与关节外科,2014,7(05):374-377+382.

[4]周驱,杨延民,李昱,等.濒临截肢的严重肢体损伤保肢26例体会[J].武警后勤学院学报(医学版),2014,23(02):144-146.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/19465.html