摘要:西安城墙正南门,俗称“永宁门”。近年来,门洞下常有风格各异的街头乐队进行演出,这些表演被记录并在网络上传播。其中一段备受关注的视频展示了街头艺人在门洞下演唱自称为“红色摇滚”的《国际歌》,而现场观众则自发跟唱、高举双臂。西安南门独特的地理位置与文化底蕴赋予了这一演出特殊的意义。城墙门洞的环境自然孕育了以“音乐”为核心的声音景观,进而引发了一个重要问题:声音能否表达文化?以往学术界较少从“声音景观”角度研究街头音乐,但在西安南门下,以“红色摇滚”为核心的声音景观提供了新的研究视角。这一视角不仅促使我们探讨声景是如何通过音乐呈现的,还试图阐释声景何以表达当下西安部分社会群体的区域文化。

关键词:声音景观,西安南门,街头音乐,红色摇滚

引言

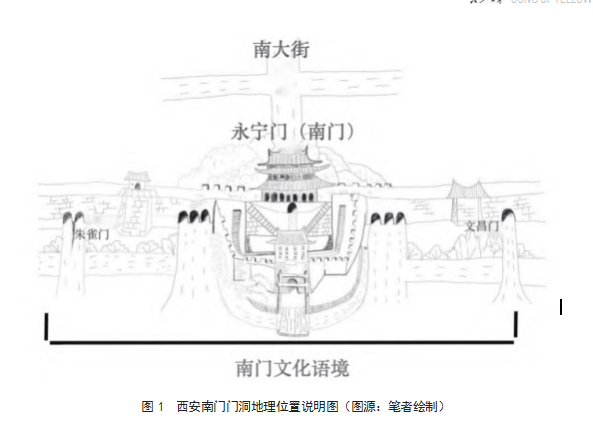

西安城墙位于西安市中心,是中国目前现存规模最大、保存最为完整的古代城垣之一。当地人将墙内的区域称为“古城区”,通过城墙门洞进入时,戏称为“进城了”。主城门仅有四座,分别为长乐门、永宁门、安定门和安远门,坐落于东南西北四个方向。其中,永宁门作为西安城墙的正南门,始建于隋唐,位于城市中轴线上,与钟楼相对,因此被视为西安独特的地标性建筑。两旁的朱雀门与文昌门也被当地人称为“小南门”,下方的拱形门洞也间接形成了“天然混响”。如今,西安南门不仅作为古代文化的印记,周边更形成了以南门为中心的当代生活空间,使得“摩登”与“历史”在此处交汇。因此,南门门洞下常有风格各异的乐队进行现场街头音乐表演。通过田野调查,笔者发现,以“西安地标”为特色的南门门洞下,乐队与听众共同孕育了以“音乐”为核心的声音景观,并且还与周边环境融合,构成了更广泛的“南门声景带”。

在“南门声景带”中,笔者关注到一支名为“定西”的乐队,该乐队常演唱改编后的《国际歌》《社会主义好》《大海航行靠舵手》等曲目,并将这些作品称为“红色摇滚”。所谓“红色摇滚”,是指将传统革命歌曲经过重新编曲和配器,赋予摇滚风格的新创作。在乐队演出时,围绕艺人的听众不仅会握拳高举,随着音乐摆动身体,自发大规模跟唱,热泪盈眶,直至演出结束。这样独特的街头音乐互动行为仅存在于南门门洞下,引发了笔者对他们身份和演出动机的深入思考。

在本文中,笔者将聚焦于定西乐队及其听众社群在西安南门门洞下所呈现的以“红色摇滚”为核心的声音景观,为行文方便,将其简称为“定西音景”。这一研究旨在探讨声音景观理论视角下,声音如何表达文化,以及不同社会角色身份的人们如何通过特定音乐进行文化对话和身份认同行为。(图1)

一、声音景观理论与“定西音景”的界定

1977年,加拿大作曲家谢弗(R.Murray Schafer)在其著作《THE SOUNDSCAPE:Our Sonic Environment and the Tuning of the World》中提出并阐释了“声音景观”(Soundscape)这一概念,强调了个体或社会感知和理解方式的声音环境。美国民族音乐学家谢勒梅(Kay K.Shelemay)将这一概念引入“探索音乐在变化中的世界”的研究视野。她认为,声音景观不仅是环境感知的体现,更是一种音乐文化,通过聆听,人们能够识别出特定环境,从而更深入地理解其文化内涵。因此,准确识别与定位“定西音景”对于深入理解其文化表达至关重要。在田野调查中,“Soundscape analyst”(音景分析师)在分析具体音景时需关注两个关键阶段:发现音景中的重要特征(To disconer the significant features of the soundscape)、设计出通用性分类法特征(Systems of generic classification will have to be devised),本研究暂不涉及后者,故将不对此分析进行过多赘述。

音景中主要存在三个重要特征:基调音(keynote sound)、信号音(signal sound)、标志音(sound mark)。三者在功能上有所不同。基调音取自音乐术语中的“主音”概念,指自然生态环境中的固有声音,如鸟鸣声,它能够描绘出本地人的生活环境,因此,也是音景中最核心的特征。在“定西音景”所处的西安南门下的文昌门附近,城市机车的噪声逐渐融入了城市生态,因此,可将其视为基调音。信号音则是有意识设计并传递某种含义的声音,也被称为“前景声音”(Foreground sound)。例如,定西乐队每场演出开始前30至40分钟进行的乐器设备调音和简单排练,虽然这种调音过程是“无意识”的,但却能够被过往的听众捕捉,从而成为一种“有意识”的信号音,告知人群演出即将开始。标志音则是区别于其他音景的标志性声音。在定西乐队演出时,听众中常出现大面积、自觉性的跟唱行为,这种现象称为“定西音景”与其他音景不同的标志音。

通过梳理基调音、信号音、标志音三者的不同概念与功能,才能清晰呈现出“定西音景”。然而,仅整理音景的特征并不足以全面解释音乐与环境的关系。景观究竟是如何形成的?红色摇滚与南门之间又存在着怎样的联系?这需要回到历史的角度,进一步追溯与探索西安南门的历史脉络。

二、南门音景的前世与今生

为更全面地了解西安南门区域的声音景观,笔者在其周边进行了数次“声音漫步”(Soundwalk)。这并非一般意义上的行走,而是通过查阅乐谱、地图来引导听者在行走中注意特殊声音和氛围的一种声景探索方式。笔者按南门城墙下人行道路的地理图进行了路线预设,以其中一次漫步为例:从朱雀门出发,P1是以流行歌曲为主的街头音乐表演;到达南门正门洞(永宁门)后,P2是以“听南门说”为主要乐队的轻摇滚、流行歌曲;P3是演唱民谣歌曲的“迷尚花咚”乐队;P4指文昌门下以“定西乐队”为主,演唱“红色摇滚”类型的街头音乐;在返回途中经过南门的地下通道时,P5是独立音乐人演唱民谣、流行歌曲为主的街头音乐现象。这些发现表明,从北至文昌门、南至朱雀门的区域形成了广泛的声音景观带,而本研究所关注的“定西音景”正位于此“声景带”中文昌门处。

在“南门声景带”的大背景下,“环境”是声音景观生成的重要因素之一。调查发现,约八成的定西乐队听众认为演出与南门“相得益彰”。但乐队的表演是如何与一处历史建筑产生了关联?南门作为西安的地标性城市景观,历史上曾是古代百姓祭祀火神仪式的场所,火神在中国传统文化中象征南方,人们在南门下祷告勿起火灾,永保安宁。如今,南门下的艺人和听众通过“红色摇滚”表达精神信仰,充满“目的性”意味的“宣泄”实际上书写着自己的情感诉求。历史与当下再次对话,曾经仪式中的声音已变,不变的是古往今来人们内心对于美好生活和未来的“祈祷”。

同时,在城墙以内有三至四处红色旅游景点,这些地点的地理位置似乎是人为的巧合,却恰好印证了笔者所认为的“巧合”——一切表演都在和历史发生对话,从而呈现出更直接和具象化的“Landscape”。红色旅游景点、西安南门,以及“红色摇滚”之间共同构建了一场跨时空、跨地理的对话。红色摇滚歌曲本身承载着“力量”的意味,而南门的历史性则不断放大着“红色摇滚”表达的诉求内核,这不仅使定西乐队得以与南门产生勾连,更是“定西音景”中“景观”得以构建的关键所在。

三、“定西音景”中的音声与行为

人类世界的各种声音依据某一种音乐调式和谐交织、排列,所形成的体系成为某一处特定地方人们生活方式、文化样态的折射反映。因此,可以通过具体的声音景观呈现,来反观、思考其背后的文化体系。环境、声音、人在声景系统中相互影响,最终形成以“环境”为背景,“声音”和“人”形成互动的音响格局。在南门的语境下,定西乐队选择的“红色摇滚”究竟是怎样的音乐?音乐又承载了怎样的互动行为?

(一)以“红色摇滚”音乐为核心建构

“红色摇滚”并非定西乐队的首创概念,而是20世纪末摇滚乐进入国内后逐渐衍生出的一个分支。通常使用表达自我情感、宣扬生活主题的歌词,或是直接对革命时期的“红色歌曲”进行摇滚化改编,使其节奏更复杂、旋律更丰富。对中国人而言,“红色”不仅是颜色,也象征着一种信仰和追求,代表着“革命、自由、解放、平等、理想、幸福”。定西乐队演唱的大部分歌曲都是改编后的红色歌曲,譬如《国际歌》等。通过某次田野记录的演出歌单可以发现,乐队的曲目经过主创人员反复选择和推敲,隐喻了大量当代社会青年文化,吸引来了许多拥有同样感慨和信仰的年轻一代。

定西乐队在作品的翻唱和改编上,倾向于选择带有爱国主义的歌曲,旨在通过音乐激发当代年轻人的爱国主义情感。他们以“红色”作为乐队的象征,期望代表全世界的无产主义者。定西乐队因《国际歌》的演出视频在网络上引发了热议,并在现实中也收获了大量粉丝群体。

(二)音景中的社会群体与音乐互动行为

1.定西乐队及其粉丝受众

定西乐队的主创人员来自甘肃定西,在西安从事着正式工作,他们并不在意外界给予的标签,自称为“具有共产主义理想的乐队”。乐队的标志设计具有明确的意象,初代标志以红色为基调,体现了他们打造“红色乐队”的初心。新版标志则更具象征性,加入了钉子、齿轮等元素,倒置的半圆抽象化了南门门洞。艺人认为新版更加贴合他们现在的整体风格,这些变化不仅满足了粉丝对音乐内涵视觉化的需求,也向外界不断重申着乐队的定位。

定西乐队的粉丝可分为线上和线下两类,线下听众在演出时呈现出“半流动”的特点,“流动”人数大致维持在“70±20”人,其中变动的20余人是现场路过并驻足的观众,而较为固定的部分则大多是乐队粉丝社群内成员。此外,还有大量通过乐队直播观看表演的线上粉丝。这些粉丝究竟是怎样的一群人,使得他们积极参与到这样的行为当中最重要的心理动机是什么?他们之所以会喜欢这样的音乐和行为,是怀着怎样的情感诉求?经过考察,“定西音景”中的粉丝同艺人们一样都自称为“新时代下马克思主义者”,这表明他们在社会身份上存在着情绪共鸣。通过调查问卷得知,大部分线下粉丝为“西漂一族”,喜爱“红色摇滚”的“西漂党”在南门下找到了表达自身存在的一种方式,其余线下粉丝还有来自当地的“非西漂”群体。线上与线下的粉丝共同通过聆听的方式感受着西安的“地方感”,表达着对红色摇滚的热爱,以及强烈的爱国主义。南门下的物理空间通过人们主体聆听、感知并参与一场表演,从而转向了孕育人们生命体验和情感归属的思想家园。

艺人与粉丝因红色摇滚音乐相聚,而“相聚”的根本原因是他们共同的情感诉求和爱国主义精神。他们在心灵层面有着对现实生活“漂泊不定”的共同体验,他们对未来感到迷茫和不确定,同时深切向往着未来的美好生活。乐队和粉丝在音乐中共同建构了一个相同信仰与情感的“理想国度”,他们将“定西音景”中的音乐视为自身社会阶层的标志与社会身份的象征,致使消融了社会的“差序格局”,南门下的红色摇滚音乐具有了 “分界与混融”的双向意义。

2.红色摇滚承载的音乐互动行为

定西乐队演唱的红色摇滚不仅令听众自发跟唱,还在身体上产生了互动行为。在每场演出中,几乎都能观察到“定西音景”中独特的音乐互动,线下粉丝呈现出了相对夸张的肢体行为:他们双手握拳或振臂高呼,纵情歌唱,直至饱含热泪。这种演出的情景与周边其他乐队演出的景象形成了鲜明对比。当他们并不在意自己身边的人是否落泪、是否振臂呼喊、是否忘情跟唱时,这一刻这群“半流动”的听众从“群体”转变为“集体”。他们希望通过歌唱的方式,吸引更多拥有同样理想的人加入,共同完成这场具有“红色”意义的音乐集体行为。

在线上观看直播和视频的粉丝同样与乐队产生了互动。通过观察视频评论以及与网络粉丝的交流,笔者发现“定西音景”实际上存在着两个层次:一个是以西安南门为环境孕育而成的现场音景,另一个则是通过网络扩展到了虚拟空间中。网友留言表示“期待将来可以来到西安这座城市线下观看演出”,还有些人认为“国际歌就应该在街头”“这种歌曲跑调也无所谓”“无论你在哪里,无论你是什么肤色,国际歌都会为你找到志同道合的朋友”。“双重定西音景”中的人群因对“红色摇滚”的热爱而联系在一起,尽管他们的“情感诉求”各不相同,却都在通过“聆听”的方式感受并想象着西安。

四、“定西音景”折射出的城市文化与音乐认同

(一)音景中塑造的西安“地方感”

定西乐队在网络上发布的视频虽然并未提及演出发生在西安,但观众却能轻易辨认出背景是西安的城墙,身处异乡的西安网友也因此有了思乡之情。通过一则视频,我们看到了“游子的思乡、外地人的向往”,都离不开视频内展现了具有极高辨识度的南门城墙。定西乐队通过西安南门城墙与音乐相结合,在“定西音景”中塑造出了有关西安的“地方感”(Sense of Place)。“地方”是一个实际存在的地理空间,随着千禧年后的学术发展,其含义的认知已然变得越发广泛,它逐渐扩充为一种人为的想象空间。而这种感觉是通过经验、感知和认同组装起来的,并且经常被理解成包含个人或群体及其居住区域之间的感情纽带,身处异乡的游子看见熟悉的城门,这种对家乡熟悉的认知使其对演出视频中的“环境”产生了极高的情感共鸣。

对于未曾到过西安的外地人而言,他们认定视频中是西安的原因不仅源于日常了解西安标志性城墙的经验累积,也受到了20世纪90年代西安摇滚艺人郑钧、许巍等人的影响。这些摇滚艺人的走红,使得外地人对这座陌生城市产生了早期的想象。这些令人熟悉的早期“符号”足以证明西安、红色与摇滚始终都有着自身的融合与发展,它们不仅存在于历史之中,也持续塑造着网友们对“西安形象”的理解。虽然有些网友出于好奇或追赶网络热点观看了定西乐队的演出视频,但这一视频的出现同样唤起了他们对这片土地上摇滚乐的早期认知,以及最初对西安的“模糊印象”。网友们喜爱定西乐队,或许并非完全基于表达情感的诉求,然而无论是虚拟网络还是现实生活中,他们都是源于对西安南门“地方感”的感知和对“红色摇滚”的热爱,从而构建了一处与“地方”密切相关且认知一致的景观。

(二)“定西音景”中人群的集体狂欢

定西乐队的演出没有传统的舞台和灯光,艺人与听众将这里不仅作为展示自己存在的另一种自由的形式,更是他们自己的“集体狂欢”。乐队艺人和听众群体用音乐建立起属于自己的“乌托邦”,这是一个没有等级、身份划分,只有自由、平等与博爱,崇尚远大追求和理想的国度。演出时,艺人和听众一同参与表演,模糊了舞台和演出形式的概念,共同挥舞手臂与身体,通过身体行为和音乐建立起了对彼此的身份认同。艺人和听众在门洞下打破了原有常规的演出形式,两者在身体行为、听觉感官的不断互动中真正实现了“自由的乌托邦”。乐队成员白日里都在“扮演”着严肃、权威、官方的社会角色,只有在夜晚演出开始之际,他们才会自由地展示“自我存在”。在艺人们看来,他们想用音乐创作一处不同于现实社会的“意志世界”,这种表演内核极大程度上催化了其表演的“红色摇滚”精神。巴赫金认为,“狂欢节表现出来的民间诙谐文化是表达生长、更新、自由快乐的内部精神”,在定西乐队和听众的狂欢下,音乐表演便象征着一个特殊的文化符号,此时,“定西音景”中人群的集体狂欢便基于这同一表征的符号产生了。

在集体狂欢的网络群体中,他们通过反复观看与聆听定西乐队的演出视频,在视觉感官和听觉体验上产生强烈的刺激和互动,进一步加深了他们对“红色理想”的想象。尽管网友们的聆听行为与实际演出并不同步,但每次视频播放都会引发一次线上线下的“双空间狂欢”,即虚拟网络中网友的心理反应与现实场域内听众的身体行为在不断交织和反复中形成集体狂欢。

笔者在定西乐队的微信平台粉丝社群内“潜伏”了两年左右,群内的交流以“红色理想”展开,了解彼此的社会角色,在不同的生活状态中找到“惺惺相惜”的共情之处。在没有“红色摇滚”的加持下,他们依旧在群内展开热切讨论,完成一次次没有音乐的集体狂欢。因此,定西乐队及其粉丝集体并非“以歌而欢”,而是“以共同的红色理想而欢”。虽然“红色摇滚”音乐使他们聚集在一起,但构成这场集体狂欢的关键在于他们的共同理想。

不同年龄阶段、文化区域、教育水平的青年人、中年人,他们拥有多元化的理想、职业、人生经历,每个人以不同的意识形态聚集,形成各自的“假想乌托邦”(亦是假想音景)。尽管如此,他们却能够和谐地在“定西音景”下共存,甚至融合为一个更为庞大且复杂的声音景观。音乐具有跨文化协调对话的功能,即能够灵活多变且具有创意地构筑族群性,“定西音景”以“红色摇滚”为核心展开,在这片音景之下,他们“以歌为媒,无歌也欢”。

结语

综上所述,定西乐队及其粉丝基于对“红色摇滚”的热爱,在西安南门的“声景带”下孕育了自己独特的“定西音景”。他们不仅让所有人通过音乐聆听到了西安,更有一批拥有独特理想和爱国情怀的青年人,借助街头摇滚乐的方式构建起了自己的“安全阀”。通过“红色摇滚”,他们纾解了自身的情绪,释放了平日里的压力。这些青年并未将“迷茫”的复杂情绪变得更为消极,而是努力建立着属于自己的理想音乐乌托邦。音景放大了音乐主题,这场颇具“红色”行为的演出形式坐落在贯穿整座城市脉络的主干道之上,这样的爱国主义精神也早已成为西安人民精神生活的一部分。

音乐不仅是审美或独立的艺术品,更是一种文化的对话方式和生活方式的呈现。在“定西音景”中,共识的音乐是产生音景的前提,也成了联系彼此的工具。在南门和“红色摇滚”的影响下,无论线上或线下的粉丝都用自我意识内的经验和感知,共同完成了对地理位置的认同、对彼此身份的认同、对音乐的认同。身为“西漂一族”的定西乐队及其部分粉丝,以及拥有同样情绪诉求的人们,在南门下通过音乐将个人命运与社会变迁、国家成长紧密相连,从而不断反思自我存在的社会价值。在“定西音景”中,南门下的音乐表演成为呈现文化的手段,吸引着不同角色和生活方式的人,他们已然熟练地在这片音景中向外传递和输出自我的音乐向往、文化身份和社会诉求。

参考文献

[1]R.Murray Schafer:THE SOUNDSCAPE:Our Sonic Environment and the Tuning of the World,Arrangement with Alfred Knopf,Inc,P9.

[2]张聪.声音的乌托邦——R.M.谢弗自然主义的声音理论及其批评[J].山东社会科学,2018,(1).

[3]闫翠娟.“愤青文化”的历史追思与当代启示——以“摇滚愤青”崔健为观察视角[J].中国青年研究,2018,(8).

[4]齐琨.“声音建造-听觉感受”双向研究模式[J].音乐研究,2020,(6).

[5]宁颖.Developing a Sence of Place through Minorities’Traditional Music in Contemporary China.ASIAN-ENROPEAN MUSIC RESEARCH JOURNAL.2020,(6).

[6]彭兆荣.论仪式在非物质文化遗产传承中的“固体——活态”结构[J].中国非物质文化遗产,2023,(1).

[7]巴赫金.巴赫金全集(第六卷).白春仁、晓河译[M].河北教育出版社,1998.

[8]杨巧.巴赫金狂欢化理论与大众文化[J].世界文学评论,2010,(1).

[9]黄艺欧.北宋都城汴京的音乐文化与声音景观研究[J].音乐艺术,2014,(2).

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/82384.html