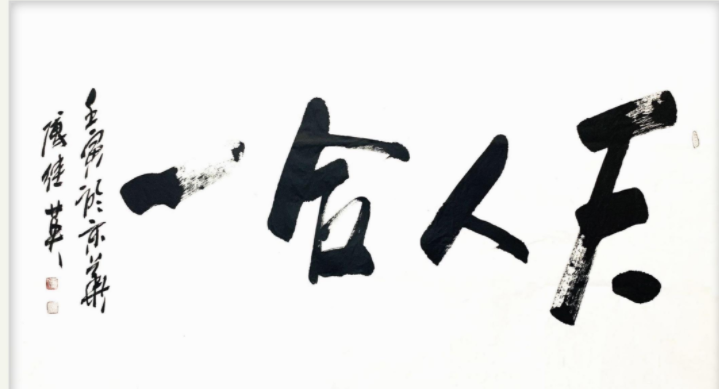

“天人合一”是中国的宇宙观,强调人与自然的和谐统一,在中国传统绘画中体现为注重感性和个人体验。“物我两分”是西方的宇宙观,认为人是主体,自然是客体,主客体是完全独立且对立的,在绘画中体现为要求理性和思辨。中西不同的宇宙观导致了中国绘画“感悟自然”、追求“表现”,而西方绘画“模仿自然”、追求“再现”。当今中西文化交流频繁,中西绘画应在保持各自特质的前提下,互相取长补短,完善和充实自己。本文探析了中西不同的宇宙观对各自绘画的影响,以期为美术研究提供一个超越文化界限研究的新视角。

一、中西不同的宇宙观

中国对“宇”“宙”两概念的分析可追溯至战国时期尸佼的著作《尸子》:“上下四方曰宇,往古来今曰宙。”首次将“宇”“宙”两字合为一体则是在《庄子·齐物论》:“奚旁日月,挟宇宙。”可见中国早在古代就已经掌握了“宇宙”不仅包括无限扩展之空间,还包括无限延续之时间的含义。而西方最早的宇宙观是以地球为中心的有限宇宙观,影响了西方一千五百多年。

(一)中国“天人合一”的宇宙观

天文学在中国文明中占据着重要的地位。中国人在天文学基础上,创建了完备的历法体系与时空体系。要探求中国文明必须要从天文开始,因为如果不回溯古代天文学,不了解古人对天人关系的理解,就无法从根本上把握中华文明的诞生和发展。

中国古人对于天、地、人三者间相互关系的深刻思考直接影响着传统哲学观的形成。《易传·系辞》:“古者庖牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地。观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”《尚书·尧典》:“乃命羲和,钦若昊天,历象日月星辰,敬授民时。”“天人合一”的宇宙观即一切都是“道体”,“道”生万物,“人法地,地法天,天法道,道法自然”。

中国人有全局观,将世界视为持续变化的整体,强调互补性。“天人合一”的“一”就是将世界看作一个统一的整体,其内涵就是天地万物为一体,人只是自然界的一部分。“天人合一”既强调要顺应自然,又注重人的作为。《荀子·性恶》:“善言古者必有节于今,善言天者必有征于人。”《素问·举痛论》:“善言天者。必有验于人。”《旧唐书·孙思邈传》:“善言天者,必质之于人;善言人者,亦本之于天。”可见,“天人合一”体现的是天道与人道的一致、人道对天道的遵从,其特性就是强调人与自然的和谐统一。

中国宇宙观与西方宇宙观相区别的重要特征之一就是中国古人认为两极是可以消解对立、相互转化的。汉代王充提出“气一元论”,他认为整个世界产生于“气”,一气生万物,万物分阴阳,阴阳相互影响、相生相克。《淮南子·天文训》中也提到类似观点:“天地以设,分而为阴阳。阳生于阴,阴生于阳,阴阳相错,四维乃通。或生或死,万物乃成……故举事而不顺天者,逆其生者也。”

中国的思想观念以“天人合一”为核心,通过“调节”人自身需求,促进人与自然和谐共处,完成对二元对立的超越。中国“天人合一”的宇宙观突破了西方从古希腊就开始的“物”“我”对立的逻各斯中心论传统。

(二)西方“物我两分”的宇宙观

西方人的宇宙观是“物我两分”,认为人是主体,自然是完全独立的对立客体。笛卡尔认为宇宙中有两种实体:一种是物质的、有空间占据的广延实体;另一种是不可见的、无物质属性的思维实体。他强调这两种实体彼此间有实质区别,各自独立。这种主客体思维将事物的对立性质绝对化,形成了正负对错非此即彼的分析。

西方宇宙观形成于古希腊罗马时代,古希腊探索万物本质的方式大致可以分为两类。一类追求质料上的本原,如古希腊的泰勒斯认为万物之源是“水”,而赫拉克利特认为是“火”,阿那克西美尼认为是“气”,德谟克利特认为是“原子”。另一类追求形式上的本原,如毕达哥拉斯学派认为数本身、数与数之间的关系构成了宇宙的基础;苏格拉底认为世界上一切事物都是神创造与安排的;柏拉图创立了以理念论为核心的客观唯心主义体系等。

无论是古希腊罗马文化、基督教、文艺复兴,还是欧洲的启蒙思想,都反映了“人类是主宰”的西方宇宙观。代表性观点有:赫拉克利特“我寻找过我自己”,苏格拉底“认识你自己”,康德“人为自然立法”,普罗泰格拉“人是万物的尺度,是存在者存在的尺度,也是不存在者不存在的尺度”。

西方人用理性的方式认识世界,用思辨、逻辑的思维分析事物,认为人的信念应保持中立。这与中国人从人类修为的角度认识这个世界,注重人的体验完全不同。西方过分强调具体的部分实证,就会把整体和过程孤立起来。这与中国将世界视为持续变化的整体,两极可以相互消解、转化的全局观有着根本区别。

二、中西宇宙观对各自绘画审美的影响

中西宇宙观的差异造成了人们在绘画审美及绘画表现上的不同。具体表现就是中国绘画要求“感悟自然”,追求“表现”;西方绘画则要求“模仿自然”,追求“再现”。

(一)“天人合一”宇宙观对中国绘画审美的影响

中国绘画审美体现的“天人合一”思想内涵就是“心物交融”“物我无对”“物我浑然”的“一元论”,将感性和理性审美相统一,讲究“传神写照”“澄怀味象”“气韵生动”的意象思想和主观心性表达。

与西方绘画追求形式美、色彩美、视觉冲击力不同,中国绘画讲究“和顺积中,而英华发外”“质任自然,是之谓淡”。南齐谢赫把“气韵生动”作为绘画“六法”之首,唐代张璪提出“外师造化,中得心源”,唐代张彦远强调“意存笔先,画尽意在”。

中国绘画注重整体的、直观的“神似”把握,强调“悟”的智慧,追求“意境”。意境实质上是指“心物一体”的艺术化形态,只有在打通了物我关系,将宇宙万物与生命体验视为浑然一体的同构关系时才能达到。中国文化来源主要是老庄道家思想、孔孟儒家思想以及禅宗美学。在中国传统哲学思想看来,人和自然都是由“气”化生的,是相通的。道家美学讲究“气”“象”“虚”“实”“味无味”“返璞归真”;儒家美学以“兴”“美”“善”“文”“质”以及“智者乐水,仁者乐山”为要;禅宗美学追求超越物质性的“静”“悟”“空灵”,“意境说”在禅宗得到了完善,禅宗力主“自悟自解”,反对以理性方式解说世界。

新儒家学派代表徐复观认为,最具中国艺术精神的当属中国山水画,中国山水画十分注重抽象层面的精神表达。此外,他认为是庄子的哲学成就了中国山水画的艺术精神。中国传统的老庄哲学,尤其是老子的虚静寡欲、无为不争及庄子“心斋”“坐忘”的人生态度,对中国传统文人的心性产生了很大影响:他们向往自然,希望获得精神自由,并保持精神纯洁。而这些,表现在中国绘画艺术上就是“天地有大美、与物为春、与物有宜、身与物化,天人合一,物我两忘”。

(二)“物我两分”宇宙观对西方绘画审美的影响

西方“物我两分”思想指的是画家将主客体区分开来,追求对物质世界客观真实的再现,不融入过多的自身对于绘画事物的主观理解。西方绘画审美最早可追溯到古希腊时期,色诺芬尼等人提出模仿论,随后赫拉克利特又提出了“艺术模仿自然”。苏格拉底也指出,绘画是用颜色模仿可见物的外形,准确地再现它们。这一思想至今依旧影响着西方绘画。

西方绘画以理性为基础构建了写实理论和方法,文艺复兴时期更是发明了比例、透视等技巧,深究解剖,建立结构概念、块面思维,并结合光影规律,形成了以“再现自然”为目标的规范。例如,拉斐尔的《雅典学院》就运用透视法形成了栩栩如生的空间。从文艺复兴时期到“再现光的真实”的印象主义,西方绘画都在极力表现“第一自然”。总之,西方绘画强调造型逼真,重形似,体现了“物我两分”的宇宙观念。

三、中西宇宙观对各自绘画表现的影响

(一)中国宇宙观对中国绘画表现的影响

中国绘画以线条为主要表现手段,通过“线”本身的丰富变化,将客观物体的“形”升华为主观意念的“形”,把绘画、书法和舞蹈融汇起来,旨在达到“物我交融”的抽象美和旋律美。

中国画不以再现深度幻觉为唯一任务,也可以表现动态的活动场景,如顾恺之的《女史箴图》、韩闳中的《韩熙载夜宴图》等以静止的画面描绘了生活场景。可以说,中国绘画是超越了时空限制的心灵画卷。

中国画色彩属于更具主观性和意向性的“哲学的色彩观”。中国画着色并不是将对象的色彩如实地表达出来,而是“随类赋彩”。中国绘画起初多重彩,后来受道家思想的影响,反对色彩太多,出现了水墨画、文人画。道家认为“五色乱目”“朴素而天下莫能与之争美”。唐代王维认为,“夫画道之中,水墨最为上,肇自然之性,成造化之功”。此后,水墨画在中国绘画史上占据了重要地位。

(二)西方宇宙观对西方绘画表现的影响

西方传统绘画以色彩与光、比例和透视等为表现手段。色彩追求“科学的色彩观”,从文艺复兴时期到印象派,都最大限度地实现了对自然世界的客观再现。

西方绘画从造型、透视和光学上都力求精确呈现物象的现实性。追求空间幻象的透视学包括焦点透视和空气透视。焦点透视是指画面具有远近空间感,其原则是“近大远小”。空气透视指物体的清晰度随距离的远近而变化,其原则是“近实远虚”。四、中西绘画相互影响的历史形成在西画不断进入中国的过程中,中西绘画自然形成了一种相互影响的文化身份。康有为认为“中国画学,至国朝而衰敝极矣,……以与今欧美、日本竞胜哉?”陈独秀更为激进,“若想把中国画改良,首先要革王画的命。因为要改良中国画,断不能不采用洋画的写实精神”。

当然,这些言论也引起了质疑。刘海粟认为,比起那些认为唯西洋艺术才能拯救中国艺术,专门为“欧化”和“西化”唱赞美诗的鼓吹者,真正有成就、有威望的西方艺术大师们,莫不以能懂一点和学一点中国绘画艺术的精髓为荣。其实,中国早期留学日本、欧美的画家,也在不断思考中西绘画的特点与区别。丰子恺认为,现在不是拿两种画来在分量上比较,并且也不能在分量上比较,因为东洋画与西洋画,各有其文化的背景,各有其乡土的色彩,即各有其长所与短所。

五、从宇宙观视角研究中西绘画的现实价值

当今中西文化交流频繁,从中西不同的宇宙观探究其对各自绘画审美及表现的影响,不仅为我们提供了一个超越文化界限研究的新视角,还可以用于探讨中国绘画和西方绘画给彼此在创作上提供的审美和表现的启示。

中国绘画不仅是一种美术形式,还是一门蕴含哲学的艺术,引领人们顺应自然与宇宙。中国绘画需要坚持物质与精神相互关联,在辩证分析主观思想与客观事物的基础上丰富和发展“天人合一”的宇宙观,从而产生新的绘画成果。但传统的中国绘画缺乏对事物深入细致的理性研究,而西方绘画恰好可以帮助中国绘画追求客观再现。可见中西艺术只有在保持各自特质的基础上相互交流、以合适的方式进行借鉴与融合,才能完善和充实自己。

综上所述,本文对中西“天人合一”与“物我两分”的宇宙观的形成与内涵进行了比较,并分析了其对中西绘画审美及表现的影响,试图探讨中国“天人合一”宇宙观的当代绘画价值。中国绘画之道要从中国传统艺术思想与哲学体系中去寻找。中国绘画艺术也要吸取西方优秀艺术理论来作补充,以获得现实主义方面的发展。

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/81243.html