摘要:羌族婚嫁歌作为北川羌族传统婚嫁仪式中重要的组成部分,其在传承羌族文化中起着十分重要的作用。本文旨在以实地调查为基础,并结合现存史料,深入了解北川羌族婚嫁歌的历史与现状、仪式中的运用、音乐特点等,进而探析其社会功能和意义,并为北川羌族婚嫁歌的保护和传承及同类型研究提供可参考的资料。

关键词:北川,羌族,婚嫁歌

绵阳市北川羌族自治县是全国唯一的一个羌族自治县,其位于四川盆地西北部,历史文化厚重,民族特色鲜明,当地还保留有传统的民俗民风,其中,传统婚嫁便是其十分重要的民俗仪式之一。羌族传统婚嫁习俗具有本民族独有的特色,它的程序是十分繁杂且体现了羌族悠久的民族文化。

一、北川羌族婚嫁歌的历史与现状

北川位于四川盆地的西北部,与江油、安县、茂县、松潘、平武接壤,全县境内多山,地势高峻,峰峦起伏,沟壑纵横。据《北川县志》记载:“北川建县迄今已有1400多年的历史。”[1]“北川自古即为少数民族聚居地。秦汉之际,西北羌人南下,深入县境,与土著氐羌人融合,成为县内居民的主体”[1]。

关于婚礼仪式在重刊清道光《石泉县志》卷之二與地志风俗中记载:“邑绅士家凭媒议婚,具名柬壶盒,媒诣女家拜诺。发回帖定婚媾,送节礼,不问聘金,甚古道也,女长,具膊酒,请庚帖,择吉具牲酒服饰迎娶,贫家当女家计,诺时即用嫁仪庚帖,嫁奁称家丰啬。”[2]对于婚嫁歌的记录可见于重刊中华民国《北川县志》卷之七.礼俗志附记(礼俗):“女家于冠笄时亦请闺中幼女入堂唱歌,谓之歌堂,又谓之离筵”。[3]可以看出,在民国时期已有“坐歌堂”这一歌唱仪式。

根据现有史料记载可以看出,北川境内旧时便有传统的婚俗仪式,同时也有“哭嫁”和“坐歌堂”的歌唱仪式。但是随着时代的变迁和信息化时代的到来,传统的婚嫁仪式受到了较大的影响,目前县境内还保留有羌族传统婚嫁仪式的地方不多,其中以青片乡为代表,其民族色彩较为浓厚,羌寨目前还保留有传统婚嫁的仪式,但较旧时已有所简化。

二、北川羌族传统婚嫁仪式程序及婚嫁歌的具体运用

在旧时,婚嫁仪式过程中使用的音乐较为丰富,有敬酒歌、唢呐曲、沙朗音乐(沙朗即圆圈舞,并载歌载舞)、哭嫁歌、嫁女歌等。其中专门用于婚嫁的歌曲主要是哭嫁歌和嫁女歌。现根据田野调查并结合史料,将北川羌族婚嫁仪式及婚嫁歌的应用进行梳理。

(一)订婚

北川羌族的订婚包含的内容较多,首先男方有意与女方结为亲家,便会提情请“红爷”(即媒人)前往女方说亲,如果双方有意,便挑选吉日,男方前往女方家举行对面,又叫看人户。男方到女方家需要办礼品,旧时是四套或八套衣服,同时也请来亲戚一起吃饭,也寓意男女双方订婚。订婚以后,每逢节庆日,男方要将女方接到家中耍,一是培养感情,二是为今后结婚所用衣物做准备,男方备好布匹和针线,女方于男方家中做鞋子、鞋垫、衣服等。

(二)道喜与查期

道喜又叫“做小酒”,男女双方到了适婚年龄,在正式举行婚礼之前,需进行道喜仪式,叫吃道喜酒或者做小酒。双方父母开始商讨结婚日期,具体的日期会请术士查期。术士根据男女双方的生辰八字,会择吉日,男方将期单送往女方,如无异议,双方就确定好结婚日期。

(三)哭嫁

羌族婚嫁仪式较为隆重,在正酒前几天,新郎和新娘双方就开始请亲朋好友筹备酒席的物品等,双方会请好各自的支客师,支客师会安排好婚嫁过程中所需人员和需要准备的物品。

在旧时,新娘从请乡帮弟兄帮忙搭棚就开始“哭嫁”,“哭嫁”第一首歌从《新打剪刀新开剪》开始,这便预示新娘开始从仪式和心理上准备出嫁。“哭嫁”歌曲的内容依据不同人物和具体事件进行,贯穿于整个婚嫁过程之中。现在很多地方已无单独的“哭嫁”,而是将“哭嫁”与“坐歌堂”相结合进行。

(四)过礼

在“花夜”的头一天,男方就会到达女方进行过礼,又叫过酒水礼。旧时,男方家需抬四个“一百”到女方家,一百斤米、一百斤油、一百斤肉、一百块钱。现在为了方便,男方则会将物品折成现金或购买金银首饰、衣服、鞋子等交于女方家,甚至会超过四个“一百”的价值。男方将物品送达女方后,在支客师和押礼先生的操持下,进行摆礼,摆礼是将男方送来的物品摆放在堂屋的桌子之上,一是清点物品;二是向女方及亲朋展示男方的诚意。在旧时,摆礼时新娘也会“哭嫁”,现在几乎没有。

(五)接亲

接亲是在正酒的头一天即“花夜”这一天举行的重要仪式之一,即新郎家的接亲队伍前往新娘家接亲,接亲队伍有红爷、押礼先生、引姑娘、娶亲娘子等。在旧时,接亲队伍到达新娘家后,新娘还会“哭嫁”,大致的内容是跟红爷和押礼先生有关的歌曲,现在大多省略这一环节。在接亲队伍到达新娘家后,会为远道而来的客人敬酒并唱敬酒歌,且会有一名或者两名当地的唢呐艺人吹奏唢呐,在旧时,新郎和新娘家均有。唢呐吹奏也贯穿于宴席、迎客等环节之中,并有不同的曲牌。

(六)花夜

“花夜”特指正酒的头一天晚上,在这一天晚上新郎和新娘家都会举行相应的仪式。新郎家将进行宴席、挂红、跳沙朗等仪式,新娘家举行宴席、跳沙朗、坐歌堂等仪式,在旧时,跳沙朗之前有咂酒开坛仪式并喝咂酒。在“花夜”的白天,新娘还会“哭嫁”,主要在请厨子做菜、安桌子、安席、写礼等仪式程序中,且有相对应的哭嫁歌,但在现存婚嫁仪式中已难见。

1、挂红

挂红是“花夜”这一天晚宴结束后在新郎家举行的重要仪式。挂红仪式包含开红、拜红、挂红等环节,在支客师的“师爹师娘天地开张,新人到此大吉大昌”拉开帷幕。

新郎于堂屋中站立,一对童男童女手执长长的红绸,开始进行拜红仪式。新郎根据支客师念词“一根红儿六尺长,一对童儿站两旁,今天新郎中间站,一堂亲戚站两旁…”进行作揖拜红。之后便是童男童女、娘亲爷舅、内亲依次给新郎挂红,挂红结束后便是跳沙朗、吃夜宵、喝酒。

2、坐歌堂

“花夜”这一天晚上,新娘家要正式宴请亲朋好友,在宴席结束后会举行跳沙朗、坐歌堂等仪式,热闹非凡。在旧时,坐歌堂前还有上梳、扯脸、滚*等为新娘打扮的仪式环节并伴随“哭嫁”。上梳即是由娶亲娘子为新娘梳头、盘头、穿衣、盖红盖头等;上梳后将用手扯住丝线为新娘清理面部的汗毛,并修整眉毛等;“滚蛋”是用红鸡蛋在新娘脸上滚,让新娘的面色红润。

坐歌堂是在“花夜”于堂屋举行的重要歌唱仪式。堂屋中摆放二至四张桌子,桌子上摆一朵花、水果、花生、茶水等,在支客师的安排下,新娘子在引姑娘的陪同下唱着哭嫁歌从绣房到堂屋中参加坐歌堂。在这个过程中还有下床、出房门、踩斗、上梳、拜四方、拜天地、拜祖宗等环节,新娘现唱现拜,并且在每个环节都有专门的哭嫁歌,新娘在引姑娘的牵引下就坐上把位并唱歌。在旧时新娘都会“哭嫁”,但是随着时代的变迁,现在大多新娘不会唱,只能请会唱哭嫁歌者在其身旁代唱。新娘坐上把位之后,两位引姑娘就坐于新娘左右两边,其余参加坐歌堂的亲朋好友也开始入座。两位引姑娘起歌头结束便开始正式的坐歌堂,每位就坐的亲朋好友按照顺时针的方向进行歌唱并移动花,花到谁面前就谁唱歌。在旧时,歌堂中基本演唱嫁女歌,其内容多为教育新娘、夸赞新娘、表达不舍情感等相关歌曲。现在歌堂内的歌曲比较具有包容性,可以是嫁女歌、民歌或者自己会唱能唱的歌曲。歌堂内,每唱完一首歌曲,押礼先生将会给演唱的亲朋好友发两元钱。在旧时歌堂持续的时间较长,现在基本一两个小时便结束了。

(七)正酒

正酒这一天早上,新娘及送亲队伍将会随着新郎家的接亲队伍来到新郎家,在这一天新郎家将会举行走堂、迎风接路、宴席等仪式。

走堂即拜堂,是接亲队伍到达新郎家后便会举行的仪式。在拜堂之前还有撵煞,两个引姑娘把新娘子拉到大门外,支客师就开始撵煞。然后再开始准备拜堂仪式,新娘子在门外,新郎在堂屋中间,支客师开始叫礼:“东方一朵紫云开,西方一朵紫云来,两朵紫云来相会,门外拉出新人来。”娶亲娘子牵着新娘进行拉拜,堂屋中间摆一张席子,先敬天敬地,新郎跪拜,新娘点头。之后便进行拜家神、灶神、新郎掀盖头等仪式环节,随后新郎把吉蜡端上一起回新房,并等待两支蜡烛一起燃完,预示新人一起白头到老,在新房内还会进行喝交杯酒、喝交杯茶、洗脸、铺床等。

拜堂结束后便举行迎风接路仪式,新郎家亲人在路边分两列站立,迎接正客(新娘的长辈)并放火炮,握手许烟,唢呐艺人吹奏唢呐,支客师招呼:“贵客临门喜洋洋,千里迢迢到故乡,一堂亲戚走了路,迎接亲戚到华堂。”亲戚们到堂屋就坐,桌上摆好酒杯并斟酒,唱敬酒歌并饮酒。随后早上宴席结束后,新娘的送亲队伍和正客便要返程。

(八)谢客及回门

谢客和回门是正酒第二天举行的仪式。新郎家的谢客即正酒第二天早上或者中午谢客宴席,结束后新娘和新郎便一起回新娘家,即为回门。回门后,新娘家也会宴请帮忙的亲朋好友进行谢客。此时整个婚嫁仪式正式结束。

三、北川羌族传统婚嫁歌的特点

目前在北川羌族传统婚嫁中,专门的婚嫁歌曲即为哭嫁歌和嫁女歌。通过对现存的哭嫁歌和嫁女歌的搜集和梳理,对其音乐特点进行分析:

(一)旋律特点

1、调式调性

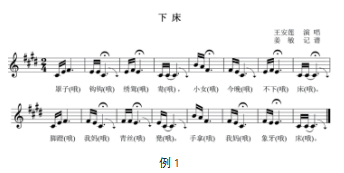

例1为新娘所唱的哭嫁歌,其为c羽调式,核心音为la do re,除此之外还加入了徵和清角,每一乐句尾音均结束在羽音之上。

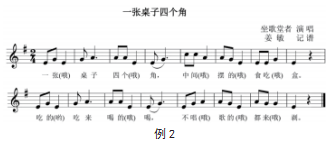

例2为坐歌堂时亲友演唱的嫁女歌,其为e羽调式,核心音为la do re,其在第5小节加入两个八分音符的清角。

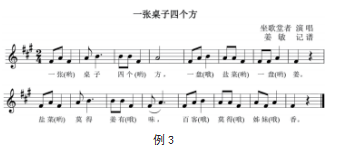

在目前搜集到的北川羌族婚嫁歌中,其调式均采用羽调式,其核心音为la do re,其余音的出现极少,且根据演唱者的个体差异而有所不同,甚至有些歌曲的演唱只有三个核心音,如例3。

2、节奏节拍

在北川羌族婚嫁歌曲中,节拍喜用2/4拍,如例1和例2。在实际演唱中,哭嫁歌因为自由延长音的运用,其节奏较为自由,但较为固定的节奏型主要采用两个十六分音符加附点四分音符的切分节奏,自由延长音和滑音的使用对于表达歌曲的情绪情感有着十分重要的作用。

例3为嫁女歌,为歌堂内亲朋所演唱的歌曲,其为2/4拍。节奏相对规整,相较于哭嫁歌来说较为轻快活泼,且速度为稍快,并部分使用了切分节奏,也增加了休止符的使用,休止符的使用也使得歌曲别有一番韵味,在嫁女歌的演唱中,因个体演唱差异,在长音的演唱中会加入自由延长音的处理。

3、结构特点

婚嫁歌中哭嫁歌的音乐结构较为规整,多为乐句的反复或者变化反复,节奏型重复,这也体现出民歌的典型特征,如例1和例2。北川羌族婚嫁歌的结构特点也为其一曲多词奠定了基础,如果歌曲本身太过复杂,很难去适应不同的歌词内容。同时,一曲多词的特点也更易于婚嫁歌的演唱和传习。

4、旋法特点

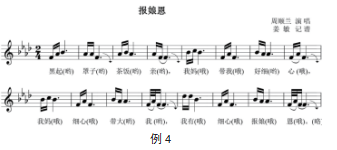

婚嫁歌的旋律线条以级进为主,音域跨度较小,旋律起伏也较小。例4为哭嫁歌,其旋律线条呈下降型,同时在演唱中也加入下滑音,这样更加易于表达歌曲悲伤、难过的情绪。

5、演唱特点

结合婚嫁歌的旋律特点,演唱者在演唱中也多使用真声进行演唱,在演唱形式多以独唱为主,因为演唱者的个体差异,在演唱中在自由延长的处理、衬词的使用和个别音的演唱会有所不同,这些也正体现出民歌在传承过程的变异性。虽然如此,但是其核心曲调并未改变,也体现出民歌传承中的稳定性。

(二)歌词特点

1、歌词内容丰富

婚嫁歌歌词内容丰富,一首曲调可以配合几十甚至上百首歌词内容,在旧时歌词内容也有即兴创作。根据现存的歌曲对歌词内容进行整理,其主要内容为对亲人的不舍、谢亲恩、表祝愿、表担忧、意嘲讽等内容。

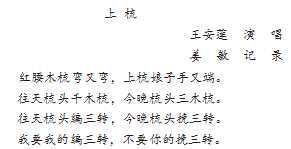

这首哭嫁歌为新娘从绣房到堂屋过程中上梳仪式环节中演唱的歌曲。歌曲中的编三转是姑娘时梳的辫子发型,挽三转为结婚为人妻的盘头发型。从歌曲中不难看出,待嫁新娘对于自己即将出嫁为人妻,离家、离爹娘的不舍之情。

例4《报娘恩》这首歌曲为哭嫁歌,其既表达了感谢母亲的养育恩,又表达了自己知恩感恩的情感。

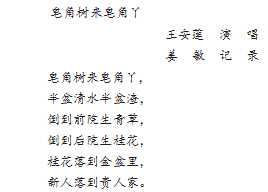

此首嫁女歌是在坐歌堂是亲人所演唱的歌曲,其主要表达亲人对新娘未来美好生活的祝愿。

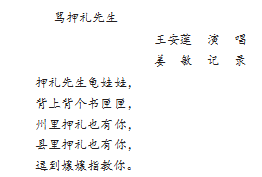

从《骂押礼先生》的歌曲中不难看出,将押礼先生比喻乌龟,且到处都有他的身影,也表现出长辈对他颇有微词。

在婚嫁歌当中大多还是表祝福、不舍、感谢的内容,只有少数部分歌曲是表嘲讽,其歌唱主要对象是红爷和押礼先生。

2、歌词创作特点

歌词的创作既具有固定性又有随机性。固定性表现在歌词的结构上,其喜用七言杂句的形式,且其结合地方方言,并十分押韵,在歌词中也喜用赋、比、兴进行创作。随机性表现在歌曲演唱中,演唱者可演唱已有固定歌词内容,同时也可根据现场情况进行即兴演唱,歌词内容即兴创作。北川羌族婚嫁歌在衬词的使用上也是十分频繁,并且呈现出显著特征。

(三)旋律与歌词之间的关系

1、一曲多词

旋律与歌词最为典型的特点即一曲多词。哭嫁歌是新娘在婚嫁中演唱的特定歌曲,且为新娘一人演唱的歌曲,新娘依据不同的歌唱对象和场合,演唱不一样的歌词内容,但其为同一曲调,会依据歌词的本身的语音语调有微弱变化。嫁女歌是在新娘家坐歌堂时亲朋好友演唱的一类歌曲,其曲调也为固定曲调,根据不同的歌词内容和演唱者的风格特点不尽相同,但核心曲调相同。

2、一字一音

北川羌族婚嫁歌在词曲搭配上还体现出一字一音的特点,通过前面的谱例能够看出,绝大多数的歌曲中均采用一个字对应一个音符的创作方式,长音或自由延长音几乎落在衬词之上。

四、北川羌族传统婚嫁歌的功能和意义

(一)身份认同

在婚嫁仪式中,新郎和新娘实现由未婚男子和未婚女子到为人夫和人妻的角色转变。其既有新郎、新娘自我身份认同又有他人对新郎、新娘身份转变的认同。婚嫁歌在婚嫁仪式中的运用和演唱,让新娘感受未婚和已婚的区别,在歌唱中,自己也会表达对亲人的不舍和对未来身份转变后生活的担忧。新娘从娘家出发前往新郎家之后便完成了待嫁新娘到人妻的角色转换。亲朋好友参与婚嫁仪式之中也完成了社会层面对新郎和新娘身份的认同。

(二)教育功能

在婚嫁过程中,“哭嫁”和“坐歌堂”中的传统歌曲有很多歌曲的歌词内容是具有一定的教育意义的,比如教育新娘到婆家后不偷懒、嫁到婆家后也不忘回娘家孝敬父母的等等,由此可以看出婚嫁歌具有直接教育的功能。另外,婚嫁歌也具有间接教育的功能,对于婚嫁仪式的参与者来说,这也是学习仪式和歌曲的一个重要活动,可以通过聆听、观摩的方式学习演唱歌曲并明晰歌词内容的涵义。

(三)传递情感

传递情感是婚嫁歌的重要功能之一,其主要表现在:一是新娘在整个婚嫁仪式中演唱的哭嫁歌,多是表达感谢父母养育之恩,对亲友不舍之情和感谢之意。新娘在“哭嫁”时,情感也得以宣泄,也会情不自禁地实现真正的“哭嫁”;二是坐歌堂中,亲人齐聚一堂,参与度较高,有新娘、亲友、新郎部分亲戚等,大家围坐一堂,用歌声去传递不舍、叮嘱和祝福等情感。

(四)娱乐功能

“羌族婚俗仪式及其音乐具有娱乐功能。”[5]在整个婚嫁仪式之中,歌曲演唱、沙朗舞蹈、唢呐演奏等都具备娱乐功能且具观赏性。在“哭嫁”和“坐歌堂”中,演唱歌曲可以抒发情感,亲友参与其中既可欢聚一堂尽情歌唱,也可观赏他人的演唱。因此,婚嫁歌的演唱活动已成为婚嫁仪式中的重要娱乐活动。

五、北川羌族婚嫁歌的传承与保护

通过实地调研发现北川羌族婚嫁歌有其独特的文化价值和社会功能,但是随着社会的发展和文化的变迁,婚嫁程序和环节在简化,婚嫁歌在仪式中运用已经慢慢减少。结合北川婚嫁歌的现状,对于保护和传承北川羌族婚嫁歌有以下几点建议:

(一)建立良好的传承保护机制

通过政府的扶持和非物质文化遗产名录的收录,加大宣传力度并推选更多的传承人,鼓励传承人积极开展传承活动,如传承人参与传统婚嫁仪式并进行婚嫁歌现场指导,也可在政府的号召下,开展北川羌族婚嫁歌传习班,营造较好的传承环境和条件。

(二)加大研究力度,建立数据资料库

加大研究力度,是为了更好地保护和传承北川羌族婚嫁歌。首先,应该大量收录婚嫁歌并进行详实的记录,并进行相应的研究,深挖其文化价值和社会意义;其次,结合婚嫁仪式实际,还原并记录婚嫁歌曲在婚嫁仪式中的运用情况;最后通过搜集资料,梳理出婚嫁仪式和婚嫁歌曲相关资料,汇编成册并形成翔实的影像资料,“建立一个关于婚俗歌的数据库,将现有的婚俗歌资料整理入库,通过互联网给大众提供一个学习的平台。”[6]

(三)保护传统习俗

应加强对羌族传统习俗的保护和传承,通过保护婚嫁仪式、唱婚嫁歌等传统习俗,这样才能保护好婚嫁歌赖以生存的环境,从而才能较好地对婚嫁歌进行传承和发展。

保护和传承北川羌族婚嫁歌需要政府、社会、传承人等各方面的共同努力,通过建立较好的传承和保护机制,加大研究力度,从而使北川羌族婚嫁歌在新的时代背景下焕发出新的生机和活力。

结语

综上所述,北川羌族婚嫁歌是北川羌族婚嫁仪式中的重要仪式音乐,其既能表达婚嫁仪式参与者的情感情绪,又能反映当地羌民的民风民俗。其作为羌族传统文化的重要载体,在传统婚嫁仪式中也起着举足轻重的作用。通过对北川羌族婚嫁歌的实地调查,探究北川羌族婚嫁歌的音乐特点、社会功能和意义,同时也能为解析不同民族传统婚嫁仪式和婚嫁歌的渊源和共性研究提供可参考的资料。

参考文献

[1]北川县志编纂委员会编.北川县志[M].方志出版社,1996:2.

[2]北川羌族自治县党史地方志办公室重刊.石泉县志(清道光),2008:41.

[3]北川羌族自治县党史地方志办公室重刊.北川县志(中华民国),2008:299.

[4]杨文芃.羌族婚俗仪式音乐研究[D].宁夏大学,2019.

[5]郭玉婷.四川理县羌族婚俗调查研究[D].宁夏大学,2022.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/80980.html