摘要:音乐社会学作为一门将音乐学与社会学交叉的独立学科,直到20世纪80年代才真正进入中国学者的研究视野。社会音乐生产是其重要的组成部分,是音乐社会学理论体系中研究一切音乐本质的肇始。“音乐生产”应当研究社会音乐生产的本质(社会的需求、创造性、非营利和非商品性),社会音乐生产的结构(音乐创作生产,音乐唱奏生产,音乐传播生产,音乐教育、评论、科研生产。)[1]。社会音乐生产的本质和结构反映出民族音乐文化脱离不了社会性属性。通过上述本质三方面分析黎族民歌,并以其结构来阐释黎族民歌“作—唱—传”三位一体的社会音乐生产内部结构关系。

关键词:黎族民歌,社会音乐生产,音乐社会学

生产是人类实践活动中的基本社会活动,这一词不仅包含狭义上的“物质资料生产”,也包含广义上的“精神生产”。艺术生产作为精神生产的子类型,具有不同于一般精神生产的艺术自身的特殊性——借助想象来满足情感需求的审美活动。[2]这种审美活动又反作用于人类社会,是人类集体智慧在社会背景下艺术化呈现。黎族民歌的生产体现了自身的社会属性,所展现出的适应性、非商品性、以个体性为主导以及在社会音乐生产环节中所呈现出来的内部结构关系和状态,是黎族人民在人类社会音乐生产进程中的显著特征。

一、黎歌的生产适应社会发展

从作到唱——以劳动歌为主的黎歌生产,是对黎族社会形成的原始呼唤,具有极强的适应性和需求性。早在宋代,苏东坡先生曾有诗云:“披云见天眼,回首失海潦。蛮唱与黎歌,余音犹杳杳。”[3]可见黎人与黎歌的关系。自黎族人民从海南岛北部迁至中部后隔山隔水,开垦荒地,刀耕火种成为黎族氏族社会的主要生产方式。面对不同的社会生产劳作,黎人用劳动智慧创作出不同的民间歌曲。譬如上山劳作时,具有代表性的保亭《八村砍山歌》音乐大幅度起跳,运用拉腔的润腔唱法来描写树被捆扎;规整的七言句五指山黎族《砍山歌》,以平声韵的方式绘声绘色地表达黎人上山要姑娘们远离砍柴危险的担心。或则下田耕作时,牛踩田作为黎族历史中重要的一种水田耕作方式,在昌江黎族《牛踩田》[4]中,音阶惯性下行加上三、五句为主的唱词,描述出牛踩田的细节以及主人对牛耕作的期望;从规则的五言句黎族古谣《犁田歌》写出黎人用牛来犁田的生产方式;乐东黎族的《打硪歌》是典型的劳动号子,全曲基本围绕以属音构建的五度大跳音程之间,展现出黎人夯土时整齐划一的生产动作。从以上劳动歌看出,不同的物质生产方式影响整个黎族社会精神生活。可见,劳动歌本身就是黎歌社会生产的艺术缩影。

生活歌中的摇篮曲体现黎语区域方言便利性,是黎歌社会生产从唱到传的经典民歌体裁。尽管黎族以口头文学流传至今,但其区域方言的形成并没有因无文字而边界模糊。杞方言中,琼中黎族的《宝贝呀》中宝贝[5]读“ia di”,保亭黎族的《睡吧,小宝贝》中宝贝读“na di”。而哈方言的乐东黎族《睡吧,我的宝贝》中宝贝读“mai kεk ma”,润方言的白沙黎族《睡吧,妈妈好舂米》中宝贝读“tsuaŋ(rε)”。而杞方言中的琼中黎族和保亭黎族都居住在五指山一带。从族群居住距离上来看,相对较近的区域其方言的共性紧密度也愈强。可见,区域方言的共性特征加快社会音乐的传播范围和传播速度。而摇篮曲区别于劳动歌的是,摇篮曲属于社会生活中的家庭育儿歌,这一类歌通常会出现在较为轻松、安全的生存环境。在琼中黎族《摘回朗果响响》与保亭黎族《睡吧,妈去揪鱼》内容多为“妈下田,爸出园”,篇幅都为短小精悍、音阶呈弧线下行趋势,仿佛低声喃语。陵水黎族《阿公摇你睡》的篇幅长短与乐东黎族《睡吧,我的宝贝》相似,较为绵长。词意提到“阿妈去抓鱼,阿妈去织布…阿爸已上山去打猎”,其音调从开始处就有明亮的高音,四五度的大跳反复游走于属主音之间,归属感非常强烈。以上杞、哈方言摇篮曲的曲调皆是摇仔调,而白沙黎族《摇侬睡》[6]与其他方言摇篮曲不一样的是,曲调为元门调。乐句结构严谨方整,五言格律紧凑整齐,骨干音萦绕在高音区稳定而明朗。内容写出“睡让妈下田…睡让爸下田”。从区域方言比较和词义中看出,繁衍后代是黎族社会中每一个家庭的责任和使命,也正是这样摇篮曲才会在乡村广为流传。

总之,劳动歌是黎族社会音乐生产的起源,是劳动生产的艺术结晶,而摇篮曲传递着人类繁衍的育人情感,是人口生产[7]的艺术体现,其将黎人社会生产的家庭状态真实流露并相互流传。从歌词中可看出,自黎族母系氏族之后,女性与男性一般做活的黎族社会生产现状。

二、非商品性是黎歌生产所独有的特性

黎歌生产的纯粹来源于黎人的自发性,即作品本身就是目的[8]。黎人对歌曲的创作来源于精神世界的需求和不断地实践,通过音乐来表达在当下社会中的自我观念意识。黑格尔在《美学》中提到:“音乐是心情的艺术,它直接针对着心情。”[9]在吞挖[10](仪式歌)中,扁温(酒歌)和握汀(祭鬼歌)在面对不同的社交场合,有着符合不同心情的黎歌出现。首先是扁温(酒歌),大到宴庆,小到家宴。有酒必歌,适用于社会中各个活动环节。在乐东黎族的春节宴会时都会唱的《正月饮酒歌》,意为欢迎亲朋好友来相聚,曲调激昂。白沙黎族建新房要唱《打起鼓,庆新屋》,将锣和鼓作为烘托气氛歌唱的重要乐器,先鼓再锣后歌唱,节奏欢快。表新屋吉祥之言。其次,握汀(祭鬼歌)是黎人将族人的生死存亡与神秘力量联系在一起,这与远古时期黎人就崇尚巫术有着密切关联,致使这种社会存在很大程度决定着黎人的社会意识。琼中黎族的《鸡卜》是当地订婚、结婚都要用到的一种仪式,占卜吉利与否。白沙黎族的《蛋卜》是当地用于开垦荒地之前卜卦吉凶。前者曲调平稳柔和,后者高亢、节奏规范。这都是黎人对黎族社会存在的认识和实践,行为本身即为目的。而这种目的一直延续至今,让黎歌的纯粹成为黎歌非商品性的重要特征。[11]地方传说、动植物黎族传说凸显以自然文明色彩为主的黎歌生产。从理论领域来说,植物、动物、石头、空气、光等等,一方面作为自然科学的对象,一方面作为艺术的对象,都是人的意识的一部分,是人的精神的无机界,是人必须事先进行加工以便享用和消化的精神食粮;同样,从实践领域来说,这些东西也是人的生活和人的活动的一部分。[12]

黎歌离不开地方传说、动植物黎族传说,可以说两者是相辅相成。地方传说、动植物黎族传说是黎歌的精神食粮,黎歌是地方传说、动植物黎族传说的实践成果艺术化显现。黎族传说体系将分为四大类别:人物传说、地方传说、动植物传说和风俗传说。[13]首先,地方传说是黎族传说体系中的重要组成部分,五指山有《五指山的传说》,七岭有《七指岭的传说》,三亚有《鹿回头》《落笔洞》等,这些都是地质山脉为对象传承黎族文化。其次,动植物传说与黎人有着紧密的社会生存关系,是联系黎人社会关系的重要物质。如,动物保亭的《甘工鸟的由来》诉说着少女化作鸟儿,崇尚自由的古黎族民歌,以及教人善良的《猴子的传说》。植物有《胶果蜜》,夫妻恩爱死后长成胶蜜树,体现黎人爱情信仰,还有吉贝用鲜血染红的《英雄花》。

总的来说,自发性和自然文明色彩是黎歌具有非商品性的两大核心要素。从仪式歌中体悟黎族的从作到唱社会活动形态。而地方传说、动植物传说传递的是黎族族群观念,辈辈相传,体现黎歌从唱到传。

三、以个体性为主导的黎歌社会生产行为

从唱到传——以个人经历为创作的主题内容是黎族人民内心的真实写照。汉立克斯曾说过:“音乐是人类精神的表现,他跟人类其他活动一定有相互的联系:跟同时代的文学和造型艺术创作,跟当时的文艺、社会和科学的动态,跟作者个人的经历和信念都有关系。”[14]在黎歌的审美创造活动中,个体创作始终占据主导地位。吉文新,乐东黎族人。从小就失去亲生父母的照料,即使受尽旧社会的折磨,没有上过一天学,依然能编唱出动听的黎族古歌,有《禽兽谣》《抗婚歌》《誓要抓》《摇篮曲•姐弟俩》等。曲调特点有婉转悠扬也有激情高昂,受到当地人们的喜爱和传唱。在黎族这样的善唱民族社会中,哪里有宴席,哪里就有他,经过不断地即兴编唱和创作,已经成为抱由镇名声在外的黎族歌手。

王妚大,琼中黎族人。尽管前半生的坎坷命运,也无法阻止她的创作。在每次的酒席宴会上,边唱边记边创作。十三岁时的天真和童真,让王妚大编出像《犁田歌》《吃年歌》《应世真》等黎歌;再到全国解放后王妚大编唱鼎盛时期,有《叫侬唱歌侬就唱》《妇女翻身歌》《毛*席他胜父亲》等,黎族人民口口相传;最后到“十年动乱”结束之后,高声编唱《深山画眉唱得欢》,包括《民主来到鹦哥岭》,激起黎族人民的爱国潮。王妚大的创作手法有:写实、比兴、拟人等。其曲调特点是勇于创新,将汉族的三五七言句替换掉原来的五音节。演唱特点以真声带腔。黎族还有很多位杰出歌手,每位歌手都有自己独特的曲风和演唱特点,像保亭人王玉轩唱的悲哀歌、驱鬼歌等,以及东方人符其贤编唱的《斗牛歌》《姑娘变了心》等,这些都是黎族人善唱、善作、善传的审美活动成果。黎歌正是因为有这样坚持不懈的民歌传承者,才有黎歌不断进步和发展的空间。

这些优秀的黎族民间歌手,通过自己的艺术智慧编唱出动听的黎歌,社会环境决定了唱作者们的社会音乐生产出的风格、情绪以及精神状态。这种不以营利为目的的社会黎族音乐生产行为更加真实地反映出黎族民歌文化的个体化发展成果。

四、顺向动力方向是黎歌社会生产内部循环规律

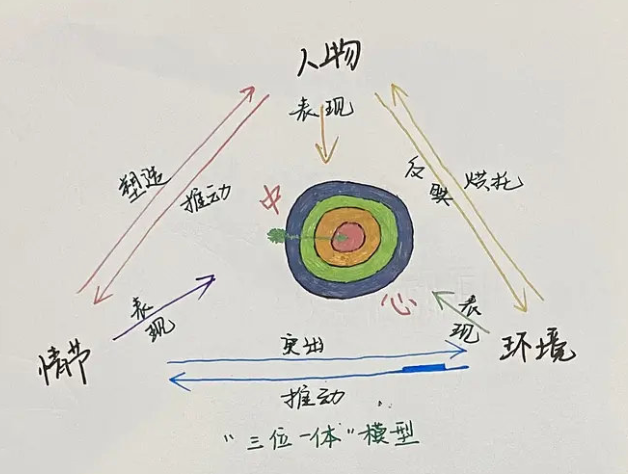

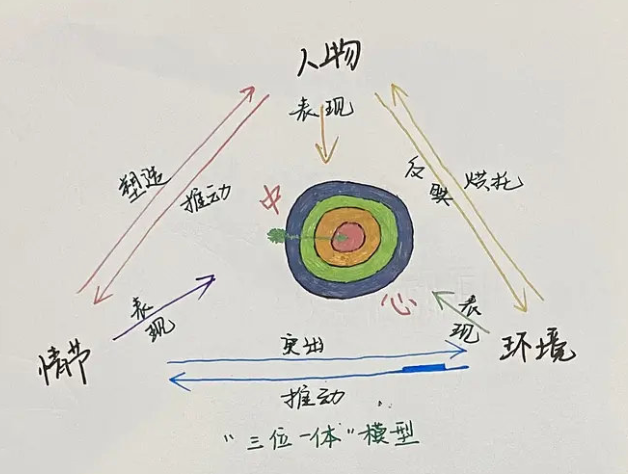

三月三节中的“山恋”情歌对唱是黎族人民对爱情的向往,体现着黎歌作—唱—传三位一体顺向动力方向关系。宋范成大的《桂海虞衡志》记载:“春则秋千会,领峒男女,装束来游,携手并肩,互歌互答,名曰作剧。”[15]此时,宋代的黎族婚姻早已由自己做主,虽亦经历封建时期的约束,但直到解放时都一直保留山恋风俗。三月三当天晨起,美孚方言的黎族少男少女盛装出席,靓丽的黑色上衣是他们的审美象征。相约在山野中,通过对歌的形式来寻觅到自己的心上人。而此时的对歌即兴成分较多,有表达心意的,也有起誓的。比如《心愿》就是一首表达内心思念情感的对歌。又如《盟誓》,这是一首至死不渝的爱情誓言。男女双方如找到心上人就会退出对歌队伍,成双作对地跑到小溪边或者丛林里单独对歌嬉耍,直到第二天早上,双方互送定情信物。这一系列的山恋环节从曾遂今教授的音乐生产内部环节顺向关系图[16]中能够得出:山恋情歌对唱在音乐生产环节关系中呈现出互为动力支持状态。社会音乐生产按功能角色、流程的不同分为四大组成部分:创作生产、表演生产、传播生产和伺服生产。[17]对歌即兴部分是创作生产环节。因情而发,随心而走。或词变曲不变,或曲词皆变,是山恋情歌的核心生产环节。男女统穿黑色服饰,旧歌新唱、多次对唱、呈现出先集体后二人组对的个体表演生产环节。黎族的社会生产方式决定着黎族人民的音乐创作内容和形态,所以山恋情歌是黎歌自产自娱的缩影,依然以黎人作、黎人唱、黎人传的传播生产状态为主。而伺服生产是通过创作内容、表演方式、社会条件为黎歌服务,并顺应黎族社会客观需要。

以山恋词曲的创作生产激励着山恋组对的个体不重复且多次表演生产行为。而与此同时,在这种节日欢歌的气氛中,“近距离,面对面”是黎人最常见的传播生产行为。当山恋情歌数量积累到某种程度,伺服生产便会将此反作用于黎歌社会生产之中,为黎歌服务。以此形成良性循环的作—唱—传顺向动力方向,源源不断地生产出符合黎族社会客观需要的黎歌。

《荀子•乐论》开篇中有:“夫乐者,乐也。人情之所必不免也,故人不能无乐。乐则必发于声音,形于动静。”[18]从荀子的观念中可以得知,音乐来源于人的心情。而人之所以有情感变化,是由其处在的社会环境所决定。所以孔子早在之前就提出“移风易俗,莫善于乐”的社会功能观念。也就是说,社会环境是可以依靠音乐对人产生影响甚至是改变。因此,本文从黎歌生产适应黎族社会的发展、非商品性是黎歌生产所独有的特性、以个体性为主导的黎歌社会生产行为、顺向动力方向是黎歌社会生产内部循环规律四方面来阐述黎歌在黎族社会中的音乐生产中的本质和结构,并对黎歌作—唱—传三位一体内部关系进行阐释,深入挖掘黎歌背后的社会音乐生产价值体系。

参考文献

[1]曾遂今.音乐社会学教程[J].北京:中国传媒大学出版社,2010:17.

[2]周璇.马克思艺术生产理论的生产一般性与艺术特殊性——兼论西方马*思主义对艺术生产理论的片面理解[J].沈阳师范大学学报,2020,(04):8.

[3]苏东坡.将至广州用过韵寄迈迨二子,收入苏轼《东坡全集》卷二十五.

[4][5]《中国民间歌曲集成》全国委员会.中国民间歌曲集成—海南卷[M].中国ISBN中心,2002.

[6]符桂花.黎族传统民歌三千首[M].海南出版社,2008.

[7]庄桂成.中国式现代化与马*思主义艺术生产[J].民族文学研究,2023,(02):8.

[8]马克思恩格斯全集(第1卷)[M].人民出版社,1957.

[9][德]黑格尔.G.W.F,[德]Hegel G.W.F.美学.第三卷(上册)[M].商务印书馆,1979:322.

[10]《中国民间歌曲集成》全国委员会.中国民间歌曲集成—海南卷[M].中国ISBN中心,2002.

[11][12]马克思恩格斯文集(第1卷)[M].人民出版社,2009.

[13]黄晓坚.海南黎族传说研究[D].中央民族大学,2019.

[14]汉斯立克.论音乐的美[M].人民音乐出版社,1978.

[15]黄翠玲.黎族三月三节[M].南方出版社,2014.

[16][17]曾遂今.音乐社会学教程[J].中国传媒大学出版社,2010.

[18]郭士榕,蒋兴海.刍议荀子《乐论》对专业音乐院校音乐教育的启示[J].戏剧之家,2022,(26):175-177.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/80976.html