摘要:熊小玉教授创作的音乐作品《春声赋》是一首带有浓郁的江西地域风格的室内乐作品,通过多调性的引入、运用展衍式与模进等创作技法,以及器乐的编配表达,将绿色音乐元素传达出来,形成独有的音乐表达方式。

关键词:熊小玉,绿色,《春声赋》,多调性,配器

十三届全*人大二次会议中江西省代表团提出:江西是一块革命传统光荣的红土圣地,是一个生态环境优美的绿色家园,是一幅文化底蕴深厚的千年画卷,是一片充满生机活力的发展热土。要通过发展形成具有红色、古色、绿色的城市,并通过这三色汇聚成耀眼的金色。各色见都有其深层次的内涵,红色是众所周知的革命之色,古色则是古都之韵,而其中绿色是重要的一部分,绿色代表的是生机,是新时代的蓬勃发展,江西有着广袤的绿色生态资源。2005年*近*总*记在浙江湖州安吉提出金山银山不如绿水青山,而后于2017年在十*大报告中又提出绿水青山就是金山银山,由此江西所提出的四色与其观念殊途同归。

《春声赋》是熊小玉教授于2014年为高音萨克斯、弦乐四重奏与钢琴而创作的室内乐作品。此作品以江西民歌《斑鸠调》为原型,运用纵横的调性变化,厚薄的织体对比,弦乐与管乐音色的交替等手段,将主题旋律置身于丰富的发展手法当中,全曲舒展的旋律、富于律动的节奏,适中的速度似乎在娓娓道来一个春天的故事。

全曲的篇幅不大,但情感的表达非常丰富,借用创作技法巧妙地将一幅生机盎然的图画表达出来。江西民歌《斑鸠调》原曲为“起承转合”的四句式结构,作曲家在原曲乐段结尾的基础上,巧妙地进行变化,使得三句融合成一乐句,并完成“转”与“合”。

一、江西音乐文化内涵

红色故都江西有着深厚的红色音乐文化底蕴,井冈山作为革命根据地,有着无数的革命先烈在此长眠,“鲜血”将我们的摇篮染成红色。江西红色音乐文化是老一辈的革命者、先进的知识分子和人民群众在战争年代共同缔造的优秀文化。在不同时期的音乐创作上有着自己的独特性。到了改革开放后,在百花齐放百家争鸣的大背景下,江西音乐以红色音乐为主轴不断地向外扩展,在新时代生机底色强有力的加持下,赋予生命气息的作品不断出现,熊小玉教授创作的《春声赋》便是这样的一首赋予新时代生机盎然的音乐作品。

二、绿色元素的表达路径

《春声赋》是根据赣南民歌《斑鸠调》的主题动机发展而来的新时代寓意的音乐作品,其中所蕴含的元素十分丰富,处处透露出新时代地方音乐特性,通过调式调性的安排、创作技法的运用以及乐器的编配等方式,探究作品中的深层内涵以及作曲家通过此作品为我们传达出的精气神。

(一)调式调性

这首作品运用民族调式贯穿全曲,随着演奏乐器的变化,调式也随之发生变化,且乐曲的两个主要的引入部分都采用多调性,使得多调性的运用成为作品的特色之一。

1、多调性的运用

在多声音乐的创作过程中,不同声部在同一时间中采用不同的调性进行叙述,纵向的结合采取两种调性布局,称之为双调性或者二重调性,而纵向的结合过程中采取三个以上的调性则称之为多调性①。

在这首作品中多调性的运用不多,但是却很巧妙地利用多调性的特性进行导入和衔接。作品《春声赋》在引子部分处采用双调性引入,为音乐的主题乐思的引入做铺垫,并且采用的是非传统的单一性质手法地呈现出来。

参见谱例1,高声部围绕着B角调转到#F角调式进行,低声部则是从#F角调走向C宫调,高音旋律声部围绕着纯四度音程向下模进,高低声部呈现出减四度进行,完美地将音乐的双调进行展现,纯四度的运用是为了音乐的协调进行,而减四度的进行是将音乐的不稳定性凸显出来,也就对应了在主题前所述的采用纵横调性的变化展开叙述。音乐中通过《斑鸠调》主材的多重组合,将春色靓丽地传达于听众,诠释出春暖花开,春色满园,生机盎然的勃勃绿色生命力。

在曲谱的34-37小节处也是采用多调性衔接,为全乐器(萨克斯、弦乐组、钢琴)共同演绎,调性的纵向编配为萨克斯D宫系统的#F角,小提琴一B角调式,小提琴二为#G角调式,钢琴则是采用B角调式,为音乐走向中段起到承接作用。

通过与黎英海的艺术歌曲《枫桥夜泊》的伴奏比较研究发现,多调性技法运用使得音乐形成对立统一的态势,将矛盾与统一融合在一起,而且这种矛盾的形态为音乐的呈现赋予欣欣向荣的生命力。作品《春声赋》中借用这样的多调性的引入为音乐的展开延伸做好铺垫。

2、调性安排

此作品的调性安排极为丰富,从大结构的横向调性形态来说有点类似于泛调性的运用,但这两者之间还是有区别的,泛调性的运用是不会像这首作品这般明显地分割开来。此作品的调性安排上是通过精心布局的,每一次主题调性的变化进行都在同一元素下不同“意蕴”的调配下将深层内涵传达出来,娓娓叙述着一个春天的故事。

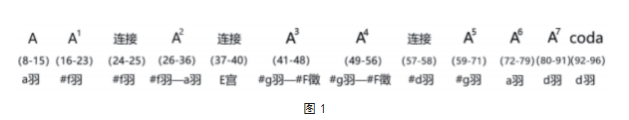

参见图1中调性的安排可以看出,整体围绕民族调式进行,这样的调式调性的布局也可以参照《枫桥夜泊》的调性安排进行分析,《春声赋》的横向调性安排围绕着主题的“色彩”和情感表达需要的变化而变化,就调性安排为音乐中生机的展示提供了重要的基调。

(二)创作技法表达路径

近现代音乐创作技法层出不穷,每个作曲家在作品中都有自己代表性的独特创作手段,将作曲家的思想通过音乐的表达出来,在《春声赋》这首作品当中也有贯穿着全曲的创作技法,在前文中提到这首作品采用《斑鸠调》的主题进行变化展开,那么在音乐中最为突出的手法便是展衍式的进行与模进的展开两种方式,将“主体音”藏于旋律的发展中,这类似于变奏曲的形态,通过这些技法的运用使得音乐结构又有边缘曲式的特性于其中。

1、展衍式进行

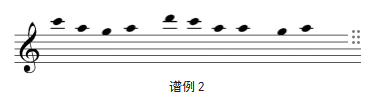

参见谱例2中所示的主题乐思构建,其采用二度+三度的传统民族音高组织手法,这样的组织方式在很多的传统性音乐作品当中是非常常见的,这也符合中国传统的音乐审美。这个主题乐思第一次出现在小提琴声部,利用小提琴音响音高的特性,将主题乐思引入,力度上的精心安排下,形成远处缓缓传过来的春声一般,拨动着听众的心弦。而这一主题乐思在进入后演奏了两遍则是参照西方古典主义时期的作曲家的写作方式,通过重复来强调与巩固主题乐思。由此,我们发现近现代的乃至于当代的音乐创作仍然是借鉴西方的创作技法,并融合本民族的文化特质,将音乐中的生机元素传达出来。

承接处同样运用《斑鸠调》的第二乐句进行衔接,直到将音乐主题导向高音萨克斯演奏,萨克斯是这首作品灵魂所在,由于高音萨克斯细腻委婉,清新悠扬,节奏流畅,音色优美、饱满圆润,高音清澈而透明,富有感情,极富艺术感染力。这里将音区降至中高声区,浑厚的音响效果响起就如同阿哥远处传来的与阿妹(小提琴)的歌声的呼应一般。

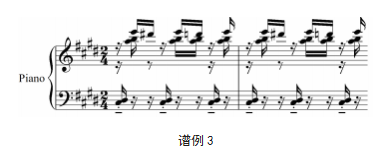

参见谱例3与谱例1的对比发现,作曲家将几个核心音拆开,并只提取了弱拍上的两个音(E和#D/D)二度的进行也是其材料发展的核心音程,作为乐曲的连接材料为音乐的变化引入起到积极的预示作用。在与魏明的《向民〈古典印象〉作曲理念与技法新探》中也有关于二度+三度的进行②,同样作为民族音乐素材的发展进行,这也印证了中国五声调式中二度+三度的特性对音乐色彩具有决定性作用。

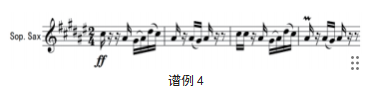

萨克斯声部的主题材料由于调性、拍号的转变与时值的缩减使得音乐急促起来,与先前的音乐表现形成鲜明的对比,整体的附和伴奏材料呈现出点状形态,参见谱例4,这里的主题音组合仍然不变,围绕着二度+三度进行,但表现出来的音乐形象却发生剧烈的变化,此处透露出俏皮的音乐形象,将“春”描绘成俏皮的孩童般,与前面的音乐表达形成对比。这也印证了作曲家对于创作的阐述,采用简单的节奏与微小的变化表达出音乐的内核③,当然这也是创作者们在不断追求的。

73小节处为乐曲主题材料的回归,但是此处的回归是有所变化的,在音乐的节奏安排上做变动,十六音符使其与前面一部分的音乐相承接,这形成音乐结束前最后的“挣扎”,此处材料组织方式再次印证了作曲家在这首作品中运用主题的材料展开衍变完成作品叙述。通过对于主题的提取变化展开,对于调性的声部安排与乐器固有的特性编配缘故,将音乐的生命气息展现出来。

2、主题旋律的变化

根据图2的调性布局结构图,根据主题的音高组织关系发现材料都是围绕着二度+三度进行展开,且由于调性的转变与音乐发展的需要使得材料不断地在横向声部的进行中模进。

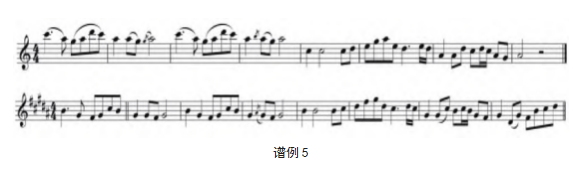

根据谱例5所示,将主题材料发展,在上文的分析中已经详细地解读了材料的变化声部进行.“模进”这一手法在西方古典、浪漫主义时期的作品中体现得淋漓尽致,这个手法的运用可以更加巩固主题乐思的表达,在这首作品中也采用这一手法将音乐展现给听众,从小提琴的导入到萨克斯的承接,并由萨克斯主奏,不断地通过调性的转变,钢琴的附和这几种乐器的配合将绿色音乐的元素表达出来。

(三)乐器的编配表达路径

《春声赋》是熊小玉教授重要的室内乐代表作之一。“室内乐”一词最早可追溯到16世纪的意大利,原本是为宫廷贵族所演奏的小型器乐合奏,后近现代传入中国,我们的室内乐作品融入本民族的元素,根据音乐的表达需要对乐器进行合理的配置,更有益于其深层文化内涵的表达。此曲围绕着萨克斯这一主奏乐器,通过对旋律以及伴奏的编配,将中心思想传达出来,对生机的描绘有着独特的作用。

1、萨克斯

萨克斯是一件较“新”产生的乐器,融合了木管的柔和与铜管的刚毅,是一件刚柔并济的乐器,在配置中采用的是高音管主奏是由于其音色明亮,更加贴合《斑鸠调》主题元素的需要。众所周知中国的民歌民嗓是明亮的,而借用高音萨克斯来模仿民歌的唱腔,加之演奏者的高超技艺④,就如同民间歌手在娓娓道来一个春天的故事,从而将音乐中的生命力元素展现的一览无余。

参照谱例6,为乐曲的主题部分,由萨克斯承接小提琴对的主题演绎,对主题进行反复,巩固主题乐思表达,这与古典主义时期的写作手法相同,以贝多芬的《三十二首钢奏》中多数的复三部作品为例,这再次印证借鉴西方的作曲技法,融合我国民族音乐元素,通过萨克斯的独特音响传达出生命力的内涵。

2、提琴组的编配

在这首作品中的提琴组编配是严格按照弦乐四重奏的编制安排,借用弦乐四重奏的表达方式安排伴奏,这与古典主义时期舒伯特的舒曼等的艺术歌曲伴奏有着异曲同工之妙,其不仅仅处于伴奏地位,将其单独提取出来演奏也具有很高的欣赏价值。这就是作曲家的高明之处,将旋律声部的作用与伴奏呼应起来,伴奏既能映衬主题又可以作为主题表达的重要工具。

3、钢琴伴奏的作用

这首作品中的钢琴在音乐配置中起到了三个作用,第一是对音乐的引入、承接的作用,第二是背景烘托,第三是主题的再度重申。根据上文的叙述中在要引入部分与连接处都是由钢琴引奏,为主题的进入做好铺垫,而在乐器的编配中这种方式是较为常见的,钢琴这件乐器具有很强的兼容性,在此作品中也很好地完成了引入与承接的作用。第二便是其最重要的作用部分,作为背景烘托,弥补了弦乐组的厚重度不够的缺陷,完美地承担了烘托的作用。第三则是由于音乐的最后主题回归需要强调,所以让钢琴也加入主题的演奏上来,为音乐的结束添上浓墨重彩的一笔。

综上所述,这首作品当中的器乐配置都是按照音乐所要表达的含义进行的编配,将《春声赋》的题中之意表达得淋漓尽致,其动机简明,结构清晰,深刻地表现了新时代红色音乐的特征。通过配器的编配路径将“生命之机”深刻的精神文明表达出来。

结语

熊小玉教授的这首室内乐作品,具有浓郁的生命气息,无论是在音乐的引入与衔接部分的双(多)调性的安排,或是作曲技法的巧妙运用,还是在乐器的编配上的精心设计,无不体现出新时代音乐的表达。《斑鸠调》是赣州民族民间音乐,赣州有许多的地方都是红色革命基地,有着许多的优秀红色文化,运用这首作品的主题乐思发展也表达作曲家对于美好生活的向往,春天总是给人一种万物新生的气息,而这也展示出我们国家在“春意”一般蒸蒸日上。管中窥豹,可见一斑,音乐是政治文化的另一种体现,音乐中所透露出的是时代的风貌,我们必然会像《春声赋》中所展现的那般欣欣向荣,春暖花开。

注释:

①姚恒璐.音乐技法综合分析教程[M].高等教育出版社,2009:503.

②魏明.向民《古典印象》作曲理念与技法新探[J].音乐研究,2022:105-107.

③在与作曲家的日常交流中他便是如此教授本人应当用清晰的、简明的节奏与素材对音乐形象进行刻画,简单而“不简单”,宏达并不是用复杂的旋律撑起来的。

④音频资料来源于B站的up主《干娱乐》,为2022年6月在南昌江西艺术中心音乐厅上演的音乐会《红色记忆》由魏川、李梦迪、黎昌铭、王辰予、何珊、廖珊演奏。

参考文献

[1]熊小玉,喻小霞.江西红色音乐在新时期的创承与发展[J].中国音乐学,2020,(03):121-127.

[2]黎英海.民族五声性调式概述[J].中国音乐,1981,(01):15-16.

[3]黎英海.《中国五声性调式和声的理论与方法》序[J].人民音乐,2004,(10):59.

[4]熊小玉.江西红色器乐作品创作与研究[M].百花洲文艺出版社,2023,6.

[5]菲利普·唐斯著.诺顿音乐断代史丛书——古典音乐,海顿莫扎特与贝多芬的时代[M].上海音乐出版社,2012.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/80733.html