摘要:合唱音乐艺术是起源于欧洲的一种多声部、多人演唱的声乐体裁,可以通过纵向的和声以及横向的复调来演唱,与独唱相比增加了人声的表现力以及音乐审美的感受。本文将分析合唱历史上不同的律制与合唱之间的关系,能够使合唱在音响效果上展现不同的美感,同时与实际的应用相结合,以此与合唱训练完美结合。

关键词:合唱艺术,毕达哥拉斯律,纯律,中庸全音律,纯律

引言

合唱音乐艺术是起源于欧洲的一种多声部、多人演唱的声乐体裁,可以通过纵向的和声以及横向的复调来演唱,与独唱相比增加了人声的表现力以及音乐审美的感受。

合唱音乐按照音色可以分为混声合唱与同声合唱,按照表现形式可以分为无伴奏合唱与有乐器伴奏的合唱,无论哪种,所表现的音响效果都是两者之间或者多者之间不用音高结合的,音高即音律。所以在西方合唱音乐艺术历史中的创作与演唱都是与音律不可分离的。究其本质,合唱中的律制是影响音响效果的因素之一,每种律制都有其优缺点,同样也有各自的美。

一、五度相生律

(一)毕达哥拉斯律的产生背景

中世纪(约公元4世纪—14世纪)是欧洲的一个重要的文化形成期,其间的音乐大部分是从教会内部产生的。中世纪早期的音乐是为宗教服务的,在基督教中产生一种仪式音乐称为“圣咏”,因此音乐的审美需要协和,协和音程也就成为和谐统一美的体现。

圣咏起初都是单声部音乐,大量的圣咏都是用音节式的旋律风格写成的,节奏由歌词的韵律决定。圣咏在教会中是由多人演唱的单声部音乐,虽然还不构成“合唱”的定义,但是已满足合唱音乐艺术中的一个特点——由多人演唱,这是迈向多声部人声音乐的重要一步。

直到9世纪末,正当圣咏的记谱法开始增多时,出现了一种唱法被称为“奥尔加农”,是西方复调音乐的祖先。这是一种同时唱两种不同音高的音乐,可以通过在下方增加一个平行四、五度的声部以及通过上下方八度的叠置使音乐的音响变得更加和谐。

欧洲中世纪音乐理论的源头可以追溯到古希腊的音乐理论,而古希腊的音乐理论的核心是数学,即用数学的思维来思考关于物质的一些内容,从而逐渐发展成为一门科学。

大约在公元6世纪问世的波伊提乌的《音乐基本原理》一书中,对古希腊时期的音乐理论作了详细的论述,从而对中世纪的音乐理论产生了直接的影响。在这一书中,波伊提乌将算术、音乐、几何学和天文学划分在与数学相关的领域内。

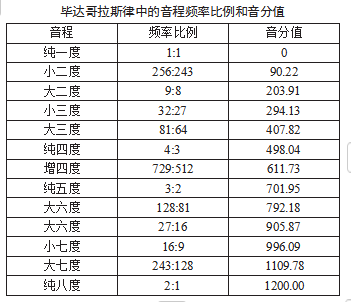

毕达哥拉斯是古希腊音乐理论的奠基人,作为一名数学家,因此将数学与音乐相关联。据说毕达哥拉斯曾经利用测弦器的弦长振动频率的数字比例来计算音程,他发现2:1的弦长比例可以产生八度音,3:2的比例可产生五度音,4:3的比例可产生四度音等。毕达哥拉斯律在此基础上产生,也被称为“五度相生律”,由于复杂的比例,在理论上只有纯一度、纯四度、纯五度和纯八度才是和谐的,所以在圣咏发展到奥尔加农后,会在下方增加一个平行四、五度和在上下方增加一个八度的声部。

(二)三分损益律的产生背景

在中国古代,也有类似的生律方法,被称为“三分损益律”,具体的内容被记载在《吕氏春秋·音律》中:“黄钟生林钟,林钟生太簇,太簇生南吕,南吕生姑洗,姑洗生应钟,应钟生蕤宾,蕤宾生大吕,大吕生夷则,夷则生夹钟,夹钟生无射,无射生仲吕。三分所生,益之一分以上生。三分所生,去其一分以下生。黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑洗、仲吕、蕤宾为上,林钟、夷则、南吕、无射、应钟为下。”①与毕达哥拉斯律相同的是,将一个振动的物体分为三份,去掉三分之一,使用其三分之二,称为“三分损一”,比原本发出的音高纯五度;加长振动物体的三分之一,使其成为三分之四,成为“三分益一”,比原本发出的音低纯四度,以此不断生出所有音。

(三)五度相生律的美

无论是“毕达哥拉斯律”或是“三分损益律”都是以纯五度为生律基础,由此都可以称为“五度相生律”,但会存在一个问题,在经过12次生律所生成的八度音比起始音高出24音分,也就导致无法还原,所以用“五度相生律”演唱或者演奏的基本是单声部的作品,不太适合和声的表现。

由于五度相生律的“升音偏高,降音偏低”,具有不稳定的动力性,使得旋律的紧张度和动力感增强,所以按照五度相生律所构成的旋律具有动态和静态对比的美。

二、纯律

(一)欧洲纯律的产生背景

随着复调音乐的进一步发展,进入文艺复兴时期(约公元15世纪—17世纪),合唱作品的创作数量急剧猛增,复调技术同时也获得了提高,此时将早期的复调合唱音乐发展到一个顶峰时期,由原来的两声部作品到三、四声部,甚至有一首作品声部多达40个。

文艺复兴时期的乐器制造业并不发达,所以器乐作品与声乐作品相比要少很多,声乐作品中的合唱作品绝大多数都是无伴奏合唱。由于声部的增多,三、六度音程被广泛地应用,导致毕达哥拉斯律中的纯一度、纯四度、纯五度和纯八度等音程关系无法满足合唱作品的需求,由此逐渐产生并使用一种叫做“纯律”的律制。

英国修道士、音乐理论家、科学家奥丁汤发掘千余年古希腊和声派诸家所提倡的纯律理论,于1275年至1300年间提出纯律的三度音列,并在理论上认为三度和六度音程结合为协和音程;德国科隆的音乐理论家弗朗科把纯律大三度(5/4)1和纯律小三度(6/5)作为协和音程;法国作曲家兼理论家维特里把纯律小六度(8/5)作为协和音程;法国音乐理论家兼科学家米里斯把纯律大六度(5/3)作为协和音程,以上理论家提出的纯律音程是纯律中的大小三度和大小六度,纯律音程的提出使人们进一步认识到音程律制的规律,为文艺复兴时期纯律的广泛应用奠定了理论基础②。

(二)中国纯律的产生背景

最早将欧洲纯律的概念引入中国的是王光祈先生所著的《东西乐制之研究》,随后人们在中国音乐中寻找纯律的影子,发现在中国大约三千年前的古琴音乐中带有纯律的因素,古琴共有十三徽,在任意一根弦上按在第三、六、八、十一、十二的徽位上,能够产生与这根弦空弦状态下相距纯律的大小三度、大六度的音程。

(三)纯律的美

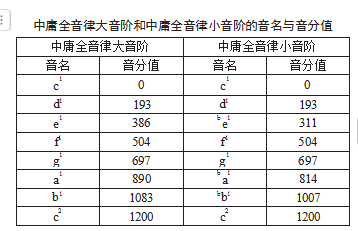

纯律的产生是符合自然泛音列的,所以也被称为“自然律”,纯律被分为纯律大音阶(自然大调)和纯律小音阶(自然小调),除了纯八度有固定的音分值1200音分,其他每一个音程之间的音分值并不是平均的,所以纯律不适合在合唱作品演唱中转调。

纯律的生律方法以及构成的音程关系,使得大小三度音程和大小六度音程及其转位与自然泛音列相近,所以使用纯律非常适合演唱合唱和声性的作品。由此不会造成不和谐甚至刺耳的音响,所产生的纵向和声是非常和谐的,最能体现纯律的和声美。

三、中庸全音律

(一)欧洲中庸全音律的产生背景

在欧洲文艺复兴晚期,为了改变纯律无法还原以及转调困难给音乐创作和演唱带来的不便,一种新的生律方法便产生,被称为“中庸全音律”,广泛运用在此时期的管风琴、古钢琴以及羽管键琴的作品中。

“中庸全音律”是以五度相生律为基础产生的,解决了五度相生律中大三度不和谐的问题,为了实现十二律的平均。

(二)何承天新律的产生背景

在中国古代,随着器乐音乐的发展,乐律学的研究也日渐繁荣,为了解决三分损益律中黄钟无法还原的问题,南北朝时期(公元370—447年)乐律学家何承天在三分损益律的基础上,将十二律的音高在内部进行调整,由此“何承天新律”产生。

四、十二平均律

(一)欧洲十二平均律的产生背景

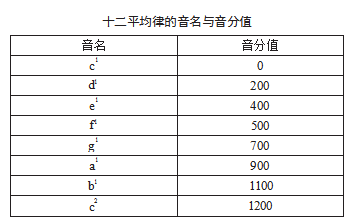

在欧洲巴洛克时期(约公元17世纪—1750年),随着乐器制造业的进一步发展以及作曲技术甚至作曲家们的思维都在不断地完善,为了使音乐在演唱的过程中既能满足五度相生律所带来的旋律美和纯律所带来的和声美,又能为了情感的表达而转调,音乐家们试图改变五度相生律和纯律的缺陷,从而急需寻找或者发明出新律来适应作曲技术的突飞猛进,由此在公元16世纪后期,使用大小调思维的合唱音乐写作使得“十二平均律”走向历史的舞台。18世纪以后,和声学体系已经相当成熟,无论是古典主义时期、浪漫主义时期还是无调性音乐等大都采用十二平均律进行创作与演唱,十二平均律是将一个八度的音程为1200音分平均地划分为十二个相等的半音为100音分,两个半音相加为一个全音为200音分,音程的转位并不会影响固定音高的关系,对于转调和离调的作品来说,无论多么复杂十二平均律表现得游刃有余。十二平均律在对于旋律的动力感来看,要优于纯律,但相比五度相生律要弱;在对于和声音响的融合度来看,要优于五度相生律,但相比纯律要弱。所以十二平均律是一种较为均衡的律制,也是目前世界上通用的基本律制。

(二)新法密率的产生背景

在中国古代,由于三分损益律和古琴的纯律以及何承天新律等律制会导致黄钟无法还原,为了解决律制所造成的音差,在16世纪后半叶由我国明代数学家、音律学家朱载堉发明了“新法密率”,是世界上最早用数学的办法计算并且发明的“十二平均律”。

(三)十二平均律的美

十二平均律第一次解决了五度相生律和纯律无法进行转调的问题,使得音乐在发展调性的对比性上极大地丰富了音乐的色彩性以及感染力,为人们在追求音乐音响需求上提供极大的便利,体现了十二平均律调式调性对比以及均衡之美。

五、不同的律制在合唱排练中的训练

(一)五度相生律

五度相生律的生律方法与其他律制相比较为简单,所以在训练演唱时,先从五度相生律开始。五度相生律是以纯五度为基础所构成的律制,以自然泛音列中的第二音分与第三音分为基础,分别向上和向下构成完整的音阶。

在训练时需要一个安静的室内环境,在一架调律较为精准的钢琴上,弹奏大字组的C音,仔细听辨C音延长的余音,根据延长的余音依次听唱第二泛音、第三泛音和第四泛音,分别是c、g、c1,由此便得到五度相生律中的纯五度和纯四度。

通过不断地练习,逐渐掌握脱离钢琴后也能准确地演唱纯五度和纯四度。随后可以通过不同的基音构成泛音列,从而得到更多的音,如以大字组的D音为基音构成的泛音列,从其中的第二泛音、第三泛音和第四泛音,能够得到d、a、d1。

在以大字组的C音和大字组的D音为基音构成的泛音列中的第四泛音c1和d1,可以得到五度相生律中的大二度;在以大字组的E音和大字组的F音为基音构成的泛音列中的第四泛音e1和f1,可以得到五度相生律中的小二度。在能够熟练掌握五度相生律的大、小二度后,就能够较为精确地演唱出五度相生律中的大、小调音阶。

(二)纯律

经过多位西方文艺复兴时期的音乐理论家的总结,将纯律中的大、小三度和大、小六度总结为和谐的音程。

纯律在无伴奏合唱中,非常擅长表现和声性的,其生律的结构造成纯律善于表现大、小三度和大、小六度的音程,所以纯律的训练是针对大、小三度和大、小六度的。

在训练时与五度相生律的准备相同,使用一架调律较为精准的钢琴,弹奏大字组的C音,根据演唱的余音演唱第四音分、第五音分以及第六音分,便是小字一组的c1、e1和g1,从而得到了纯律的大、小三度音程,通过音程的转位可以得到纯律的g1与e2(大六度)、e1与c2(小六度)、g1与c2(纯四度)和c1与g2(纯五度)。

纯律多用于多声部的作品中,所以在训练中可以由两人同时练习音程,其中一人可以保持演唱一个长音,另一人可以在此基础上在上下放演唱大、小三度音程,再通过转位演唱大、小六度以及纯四度和纯五度的音程。也可以由三人同时练习三和弦的原位及转位,先由两人演唱大三度的音程保持长音,在大三度中加入第三个人的演唱,与三音形成小三度的关系,从而构成完整的大三和弦;第三个人也可以在三音的上方加入大三度,从而形成完整的增三和弦。在训练中要注意,纯律的大三度为386音分,而十二平均律的大三度为400音分,相差14音分,纯律的小三度为316音分,而十二平均律的小三度为300音分,相差16音分,需要通过不断地练习,能够在演唱中对于音分的精准把握,准确地演唱出14音分和16音分的音差。

(三)十二平均律

无论是音乐创作还是音乐表演中,十二平均律的运用在如今的音乐中都无处不在,十二平均律调式调性的均衡美,能够游刃有余地应对转调的作品。由于十二平均律是将一个八度平均分为十二等分,每个半音之间的关系都是100音分,这些音并不在自然泛音列中,所以十二平均律的训练是无法参照自然泛音列的。

在训练时只需要一架按照十二平均律调律的钢琴,通过视唱训练,包括听、唱音程以及旋律来训练。十二平均律的每个半音之间的关系都是相等的,所以对于大、小二度的训练极为重要,通过不断地练习,逐渐掌握相距100音分与200音分的小二度与大二度。

十二平均律的大二度(200音分)训练,可以通过向上构成六个全音来训练,分为c1—d1—e1—#f1—#g1—#a1—#b1(c2),在训练中一定要注意大二度的均分性,避免向纯律中大二度的204音分倾斜。

十二平均律的小二度(100音分)训练,可以通过演唱上下行的半音阶来训练,分别为c1—#c1—d1—#d1—e1—f1—#f1—g1—#g1—a1—#a1—b1—c2—b1—bb1—a1—ba1—g1—bg1—f1—e1—be1—d1—bd1—c1,在训练中一定要注意小二度的均分性,避免向五度相生率中小二度的90音分倾斜。

结语

目前大多数的合唱作品,无论是何时期的,基本是用钢琴——也就是十二平均律在对音,导致我们无法演唱出欧洲文艺复兴时期的无伴奏合唱作品甚至是更早的作品,其中的“味道”和效果是无法感受到的。

合唱作品中的律制问题实际上就是音准问题,并不是音准偏差很多,而是做细微变化,如我们以十二平均律来演唱文艺复兴时期合唱作品的大三度,其中的音分值是400音分,而我们如果使用纯律来演唱,其中的音分值就是386音分。纯律的音响效果是有一定的“向心性”,音程关系要比十二平均律的要小,在演唱中需要将原有的400音分细微调整14音分,才能达到纯律的音程关系。因此音准问题就是将音做细微的调整,使其满足该时期创作的作品音响效果。

我认为合唱与律学的发展是密不可分的,五度相生律旋律的流动美,纯律和声的向心美,十二平均律调式调性的均衡美,不同的律制演唱同一部的作品,所带给人内心的美感是不同的。这很考验指挥的耳朵以及日常音准的训练,实际上就是做不同律制的音律训练,可以精准地演唱相差14音分的音,这便可以使得合唱的音响效果在审美的层面有质的改变。

注释:

①《诸子集成》第6册《吕氏春秋》[M].上海书店:56.

②缪天瑞.律学[M].人民音乐出版社,1996:179-84.

参考文献

[1]庄晓雪.毕达哥拉斯律和欧洲中世纪复调之间的联系[J].当代音乐,2023,(11):188-190.

[2]杨涵月.纯律相关理论及其在无伴奏合唱作品中的应用[D].信阳师范学院,2023.

[3]李得茂.“三律”及其在合唱中的应用[J].陇东学院学报,2018,(05):125-130.

[4]孙克利.五度相生律、纯律、十二平均律律制之美[J].北方音乐,2014,(07):5.

[5]韩依辰.中庸全音律与何承天律制对比[J].北方音乐,2019,(10):30-31+40.

[6]窦铁民.合唱艺术音响的律学基础[D].西北民族大学,2016.

[7]闫宝林.关于无伴奏合唱的风格与音律选择的研究[J].交响.西安音乐学院学报,1997,(01):41-44.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/80223.html