摘要:京杭大运河作为中华民族伟大工程的象征,自古以来在政治、经济、文化等多维度上产生了深刻影响。在音乐学研究中,将运河音乐研究与城市音乐研究结合,不仅具有理论上的合理性,而且对于深化运河音乐与城市音乐关系的理解具有重要价值。尽管如此,将城市音乐研究的理论框架和方法论应用于运河音乐研究的尝试,在学术界仍然属于初步阶段。本研究选取中国知网(CNKI)数据库中至2024年2月1日收录的相关运河音乐研究与城市音乐研究文献为研究对象。通过采用VOS viewer进行关键词共现分析,研究旨在揭示运河音乐研究与城市音乐研究的基本情况与相互关系,系统梳理主要研究内容与研究路径,并基于这一分析,提出大运河城市音乐研究的未来方向,以及运河音乐研究与城市音乐研究有效结合的方法取径。

关键词:运河音乐,城市音乐,VOSviewer,关键词共现,内容分析,研究路径

引言

京杭大运河,作为中华民族伟大工程的象征,自古以来在政治、经济、文化等多维度上产生了深刻影响。尤其是2014年其入选世界文化遗产名录后,国家相继提出了“打造运河文化带”的战略和《大运河国家文化公园建设保护规划》,标志着对大运河文化遗产保护与传承的重视达到了新高度。

此背景下,诸多学者对运河音乐进行了深入研究,并形成了与发展了一套独特的研究方法论与理论框架,如侧重形态分析的主导研究方法中、水域音乐文化研究的研究取向等。考虑到运河通航促进了人口迁徙、经济繁荣,并催生了沿岸城市的形成与繁荣,这些城市在运河音乐文化的形成与发展中起到了关键作用。因此,运河音乐研究与城市音乐研究的结合,不仅具有理论上的合理性,而且对于深化运河音乐与城市关系的理解具有重要的实践价值。

城市音乐作为一种文化现象,在特定的地域、社会和经济范围内,人们将精神、思想和感情物化为声音载体,并把这个载体体现为教化的、审美的、商业的功能作为手段,通过组织化、职业化、经营化的方式,来实现对人类文明的继承和发展。®城市音乐研究,作为一种探索城市地域、社会和经济环境下音乐现象的研究领域,以“音乐上海学”、“音乐北京学”为代表,同样在国内发展出相对系统的理论框架和研究方法。城市音乐研究提供了关于城市音乐生态系统的研究框架与理论,运河音乐研究则可以深入探讨运河音乐作为文化和历史遗产的特殊角色,结合两者能够提供更丰富的视角和深入的洞察力,有助于加深对大运河音乐与城市关系的理解,为大运河地区的音乐文化保护、传承与创新提供思路和方法。尽管如此,将城市音乐研究的理论框架和方法论应用于运河音乐研究的尝试,在学术界仍然属于初步阶段。本研究旨在探讨这一跨研究领域方法论的应用潜力,强化运河音乐作为独特文化遗产的研究价值,以期为运河音乐研究领域带来新的学术增长点。

本研究选取中国知网(CNKI)数据库中至2024年2月1日收录的相关运河音乐研究与城市音乐研究文献为研究对象。通过采用VOS viewer进行关键词共现分析,研究旨在揭示运河音乐研究与城市音乐研究的基本情况与相互关系,系统梳理两个领域的主要研究内容与研究路径,并基于这一分析,提出大运河城市音乐研究的未来方向,以及运河音乐研究与城市音乐研究如何有效结合的方法取径。

一、研究方法

(一)文献来源

本研究通过检索中国知网(CNKI)数据库中截至2024年2月1日的文献,以“运河音乐”和“城市音乐”为篇关摘分别进行检索,共计获得文献1645篇。

(二)筛选依据

纳入篇名、摘要、关键词与检索内容高度相关的研究论文,要求文献内容详实,论据充分且研究完整。排除“民族歌剧”“音乐剧”“咏叹调”“交响套曲”“书评”“理论概述”“海外研究”“访谈录”“建筑设计”“城市音乐教育”“唱片包装设计”“期刊研究”等与大运河城市音乐研究无直接关联的研究论文;同时排除新闻内容和综述性论文。经过筛选,共获得有效文献474篇。

(三)文献分析方法

采用VOSviewer软件进行文献分析,步骤如下:

1、选择“基于文献数据创建地图”(“create a map based on bibliographic data”)和“从参考文献管理文件读取数据”(“read data from reference managerfiles”),将Endnote格式的参考文献库导入;

2、再采用“共现分析”(“Co-occurrence”)和“全计数法”(“Full counting”)进行分析,设置关键词最小共现次数为“3”,对474篇文献1186个关键词进行统计分析,初步得到共现关键词84个;

3、为提高分析的针对性和深度,剔除共现频次高,但指涉宽泛的关键词,如“音乐”“文化”“音乐文化”“城市音乐人类学”“城市民族音乐学”“音乐社会学”“民族音乐学”“上海城市音乐文化”“研究”“音乐艺术”等,保留剩余的72个共现关键词进行共现分析;

4、基于关键词共现分析结果,结合具体文献内容,梳理各研究领域的主要内容和方法路径。

二、关键词共现分析

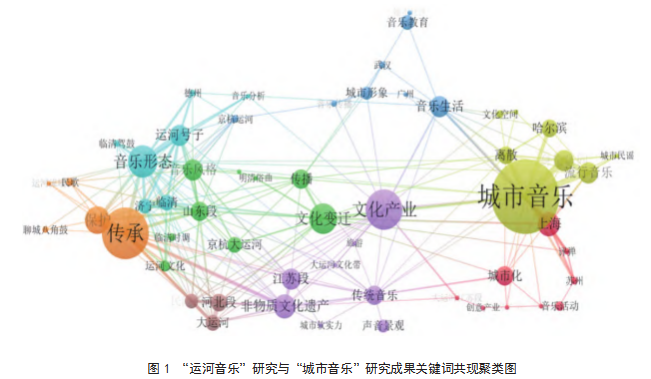

VOSviewer的关键词共现聚类图(见图1)表示的是关键词之间的共现关系,显示了“运河音乐”和“城市音乐”两个研究领域中关键词的分布和联系。图中不同颜色的圆代表不同的关键词,圆的大小代表该关键词的共现频次,线条表示关键词之间的关系,线条越粗表示共现频率越高,关系越密切。

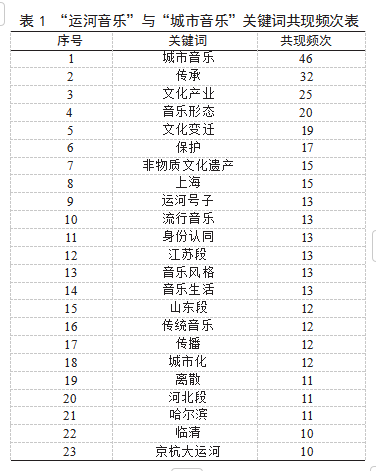

从图中可以看出,“城市音乐”研究的关键词如“文化产业”“城市音乐”“音乐生活”形成了明显的聚类,而“运河音乐”研究的关键词如“运河号子”“音乐形态”“传承”等聚集。结合关键词共现频次表(见表1)中的数据,清晰揭示了国内“运河音乐”与“城市音乐”两个研究领域之间的主题差异。前者侧重于运河文化变迁、文化传承、文化保护以及音乐形态分析等议题,而后者则集中在城市相关议题,如文化产业、城市化、音乐生活等。

尽管各自有其独特性,但也能够发现它们之间的交叉点,包括“文化变迁”“文化产业”和“传统音乐”,这暗示了两个领域之间存在潜在的互补性与关联性。因此,下文将分别梳理“运河音乐”研究与“城市音乐”研究的主要研究内容和研究路径,以在基本厘清这两个领域研究的基础上,探索大运河城市音乐研究的未来取向。

三、运河音乐研究的研究内容与路径

基于对“运河音乐”研究相关文献关键词共现分析结果与具体文献内容的梳理,可将已有“运河音乐”研究分为“体裁或曲目的分析研究”“运河音乐的城市个案研究”“运河音乐的区域特征研究”与“运河音乐的传承与应用研究”四大类型。此四类研究的研究主题、问题意识各有差异,因此形成各异研究类型、主题与路径(见表2)。

(一)体裁或曲目的分析研究

“体裁或曲目的分析研究”聚焦于对运河流域主要民间音乐体裁和曲目的音乐特征、演变过程进行深入研究,涉及运河音乐的起源、发展以及变迁,有助于理清运河流域音乐体裁和曲目之间的演变关系。此类研究主要分为“体裁、曲目的音乐特征研究”和“体裁、曲目的流变研究”两大主题。

1、体裁、曲目的音乐特征研究

在“体裁、曲目的音乐特征研究”中,研究者关注于对运河流域主要民间音乐体裁和曲目的本体特征及存在形式进行分析,旨在揭示某一体裁或曲目的独特性。例如张敏通过对京杭运河河北段台儿庄运河号子的分类、作用、节奏、唱词、音阶、调式、节拍以及与其他艺术形式的关系进行梳理,明确台儿庄运河号子的艺术特点;⑥张衍户着眼于京杭运河江苏段淮红戏的流传范围、演唱形式、主要班社、代表曲牌、音乐发展方式、乐队编制与伴奏方式,以展现淮红戏的特征。⑦此外,王志军⑧、解淑哄⑨、白心玉⑩等人对运河沿岸民歌《茉莉花》、德州运河号子、聊城运河号子等进行了类似研究。

与该主题相关的研究多通过以下路径来实现研究目的:(1)分析唱词、旋律结构、节奏节拍、调式调性、曲式结构以及展衍方式;(2)概述风格、表演方式、流传范围和班社组织。

2、体裁、曲目的流变研究

相较之下,“体裁、曲目的流变研究”更关注音乐的动态变化过程及结果,旨在描绘运河音乐因运河生长和繁衍而形成的发展脉络。例如周青青选取了北京通州运河号子三首相对完整的曲目,分析其调式调性、基本音乐语汇与旋律发展方式,并与山东音乐特征进行对比,进而论证北京通州运河号子与山东音乐之间的渊源关系;⑪何丽丽通过对比柳子戏客腔曲牌【乱弹】、陕西梆子腔吹腔乐调之【卖饽饽】、鲁西临清吹腔曲牌【扬州乱弹】、福建芗剧【腔仔调】,从乐句结构和旋律框架两方面论证了上述曲牌的同质性,并从地理条件变化、人口迁移和戏曲音乐影响等角度梳理了【乱弹】曲牌变化的原因和过程;⑫胡亮则在大运河沿岸自然地理条件、漕运情况、经济环境、审美环境、文化政策环境的变迁中,关注昆笛材质、形制、班社、演奏风格在实践与空间变化中产生的差异与流变过程。⑬另外,刘晓静⑭、边懿⑮、胡亮⑯对临清时调、【探清水河调】与昆曲的研究也颇具代表性。

该主题范畴内的研究多遵循以下研究路径:(1)基于对体裁、曲目的音乐形态分析结果,与其他近似体裁、曲目进行比较研究,从主要音调游移的角度切入以介绍其流变情况;(2)围绕运河漕运,概述各城市、区域商业发展、漕工交流、艺人互动和外来移民等情况,论证体裁、曲目具备依河道传播、交流的前提与动因;(3)动态呈现体裁、曲目受上述条件影响而产生或变化的演出群体、受众群体、审美偏好等。

(二)运河音乐的城市个案研究

“运河音乐的城市个案研究”着眼于深入探讨运河沿岸城市音乐的特征及其与运河之间的关联。相对于单一运河体裁和曲目的分析,此类研究更注重特定城市内音乐的特征,及其在立体空间中的发展脉络,对于理解运河音乐在不同城市节点的产生、发展和传播具有重要意义。

此类研究可见于冯丽娜在《京杭运河与临清音乐文化的盛衰》中,以《诗杌闲评》为史料依据,着重讨论了运河通航与断流对城市音乐整体格局的影响;⑰钱成在《明清以来泰州地区戏曲文化与运河文化关系刍议》中,关注泰州地区在明清时期运河通航影响下因商品经济繁荣、物资往来频繁、各类人口聚集、尊师重教传统、文人群体涌现、消费人群扩大、文化价值重视、外地乐师流动等因素带来的戏曲音乐繁荣;⑱谭彤则从音乐体裁、艺术特征和音乐场所等方面全面勾勒了京杭运河山东段沿岸城市济宁的民间音乐概况;⑲类似的,陈萧芸从演出形式、演出人员、音乐特征、音乐渊源、发展脉络等方面介绍了济宁与临清的端供腔、微山唢呐、八角鼓、临清时调、临清乱弹等音乐体裁。⑳

就研究路径而言,对运河音乐的城市个案研究具有以下共性:1.对运河沿岸城市音乐的本体特征进行形态分析;2.概述运河沿岸城市音乐发展脉络、演出形式、演出团体等情况;3.基于史料,从音乐活动、活动场所、参与人群、整体文化氛围、社会政策背景等方面勾勒运河沿岸城市音乐的总体面貌;4.结合自然、政治、经济、文化等多方面因素,对运河城市音乐的动态变化过程进行深入探讨。

(三)运河音乐的区域特征研究

“运河音乐的区域特征研究”旨在系统地探讨运河流域音乐的整体特征及其形成过程。该研究扩展了对运河城市音乐个案的考察,同时回应了对于运河音乐“点-线-面”研究的需求。此类研究不仅着眼于具体音乐体裁或曲目的特征和变化,而且重视重要节点城市的音乐面貌和发展历程,更通过从点到线再到面的多元视角全方位地考察运河流域音乐的存在状态、形成原因和变迁动力。

此类研究的代表性成果包括何丽丽《山东柳子戏的区域性文化特点》,关注重要群体——文武举人、状元——对京杭运河山东段柳子戏文武兼收特点形成产生的影响;㉑杨泽幸《明清时期京杭大运河沿线客商的音乐生活》基于明清文人小说、笔记及地方志勾勒大运河沿岸客商社区的基本情况与音乐特征,并描述沿岸客商的主要音乐活动及音乐空间,进而民族志地阐释客商的音乐生活及其中的地域认同、身份认同;㉒王小龙《水流含韵:吴地音乐的水文化特征探析》,关注在船为车、河为路的生活方式、“以水为基础的”时空观与审美倾向影响下,表演者与听赏者共谋形成的音乐特征。㉓除上述研究外,还有杨曦帆㉔、周爱华㉕、魏怡勤㉖、徐宁宁㉗对江南运河地区的音乐文化、京杭运河山东段的地方戏曲音乐、京杭运河江苏段的地方戏曲音乐、京杭运河河北段的民歌展开研究。

运河音乐的区域特征研究多沿以下路径展开:1.概述区域自然、政治、经济、文化环境特征;2.关注特定时期自然、政治、经济、文化特征下区域内“音乐-音乐活动-运河”“音乐-音乐活动空间-运河”“音乐-人物/阶层-运河”“音乐-音乐消费环境-运河”“音乐-审美偏好/社会风气/社会风俗-运河”间的动态与静态关系;3.考察运河区域内音乐体裁、曲目的音乐本体特征与流变情况;4.基于上述内容讨论运河区域音乐发展的前提、动因与结果。

(四)运河音乐的传承与应用研究

“京杭运河音乐传承与应用研究”具有推动运河音乐研究理论向实践转化的必要性,其旨在探讨并促进运河音乐文化的保护、创新与应用。该研究着眼于传承与发展当代运河音乐文化,以适应时代需求。从研究内容上划分,可分为“运河音乐保护与传承研究”与“运河沿岸声音景观优化研究”两个主题。

1、运河音乐的保护与传承研究

“运河音乐保护与传承研究”致力于探索当代运河音乐文化传承的新途径,以维护和更新传统为主要关注点。如丁锡春㉘、张晓璇㉙等学者通过将京杭运河淮安段民歌、河北段沧州传统音乐纳入高校音乐教育的方式,进行传统音乐传承与融合;郭玉华则从大运河文化公园、政产学研融合的运河文化游学带建设、音乐类非遗新剧目创演、虚拟现实体验场景打造,为京杭运河河北段沧州传统音乐传承予以建议。㉚然而,就已有研究而言,针对该主题相关的研究并未形成成熟的研究路径,研究者主要从课程设置、师资培训、综合音乐实践、非遗文化公园建设等方面提出运河音乐保护与传承的设想。

2、运河沿岸声音景观的优化研究

“运河沿岸声音景观优化研究”旨在改善运河沿岸文化休闲街区的声音景观,以在符合游览者偏好的同时,通过有效的声景营造,提升游客对文化遗产地的认知和对地方原真性的感知。

此类研究多涉及旅游学、城市规划学等学科,如李舒涵、王长松的《京杭运河文化遗产空间的声音景观感知研究》,以环境-行为理论这种模型为基础,构建历史街区声音景观与行为心理的交互模型,借此分析感知主体对于京杭运河浙江段杭州大兜路历史文化街区声音景观的整体感知和不同声音元素的情感偏好;㉛此外,张一《大运河文化带声景变迁研究》从历时性角度民族志地梳理京杭运河江苏段无锡请名桥历史文化街区声音景观的变迁线索、变化原因,提出对原生态声音景观进行保护、治理当代声景中存在的噪音,以实现声音景观优化。㉜音乐学科对此主题研究数量较少,张晓萌《山东省大运河沿线明清俗曲的声音景观》则是少数涉及此领域的研究之一,将明清俗曲声音景观互动机制分为“原生”“化用”“改造”三类模式,阐释三类声音景观特点与构建要点。㉝

从研究路径来看,此类研究以应用混合研究方法为主流,量化研究部分获得关于主体对声音景观偏好、感知的定量数据,以呈现客观事实;质性研究部分收集主体产生偏好与差异性感知的动因,以分析主观动因。结合两部分研究,研究者提出运河沿岸声音景观优化的建议。

四、城市音乐研究的内容与路径

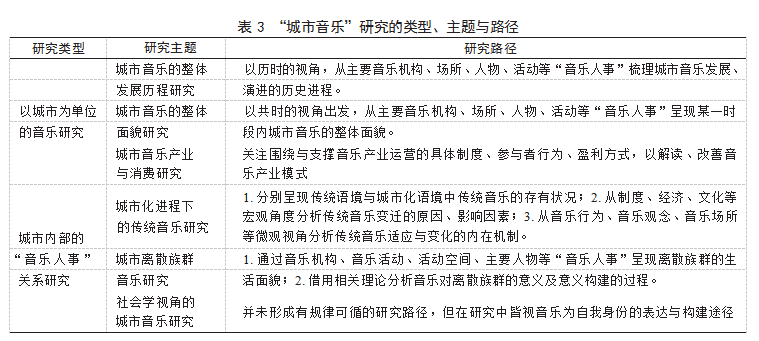

基于对“城市音乐”研究相关文献关键词共现分析结果与具体文献内容的梳理,可将已有“城市音乐”研究大致划分为“以城市为单位的音乐研究”与“城市内部的音乐人事关系研究”两类,及其不同研究主题与路径。

(一)以城市为单位的音乐研究

“以城市为单位的音乐研究”以某一城市作为研究单位,着眼于该城市音乐的历史演变及其整体风格,有“城市音乐的发展历程研究”与“城市音乐的整体面貌研究”两个主题。

1、城市音乐的整体发展历程研究

“城市音乐的发展历程研究”旨在通过时间线索,系统地探究城市音乐发展的整体历史脉络及相关人事互动关系。如程晖晖关注官方“乐籍”制度的变迁历程中“女乐”的衍变与原因;㉞廖红宇围绕基督教堂、教会学校、华南女院、协和大学、福建音专等机构的音乐活动、重要人物进行叙事,依时间顺序阐述二十世纪的钢琴音乐发展的基本情况与相关人事;㉟洛秦从艺术形态、表现方式、演出场所、呈现载体、演绎内容、创作群体、表演人群、受众阶层、作乐空间等方面构建苏州音乐形态结构、叙事方式、社会空间及文化生态的大致轮廓并从历史场域、音乐社会、特定机制三个层面分析苏州吴越音乐文化重镇构建与音乐文化遗产重心转移的过程与影响因素。㊱总的来说,此类研究以历时的视角,从主要音乐机构、场所、人物、活动等“音乐人事”梳理城市音乐发展、演进的历史进程。

2、城市音乐的整体面貌研究

“城市音乐的整体面貌研究”关注城市音乐在特定时间切面中的存有状态。此类研究主题由吴鹏㊲、居希㊳、樊右伟㊴、李丛尧㊵、黄艺鸥㊶等学者共同关注,他们针对沦陷时期东北主要城市、近当代广州、宋代成都、汴京等城市的主要音乐团体、音乐活动、音乐机构、音乐表演体裁等内容进行了共时性描述。尽管研究对象与具体方法有所差异,但属于该主题范畴的研究多以共时的视角出发,从主要音乐机构、场所、人物、活动等“音乐人事”呈现某一时段内城市音乐的整体面貌。

(二)城市内部的音乐人事关系研究

“城市内部的音乐人事关系研究”将城市作为特定的文化环境,以个案的形式探讨音乐人事在其中的关系、价值与意义,可依据已有研究大致划分为“城市音乐产业与消费研究”“城市化进程下的传统音乐研究”“城市离散族群音乐研究”“社会学视角的城市音乐研究”四个主题。

1、城市音乐产业与消费研究

“城市音乐产业与消费研究”旨在深入探讨城市音乐产业的运营模式和相关消费行为,以提供发展城市音乐产业的建议和策略。如任彤彤针对上海的经营场所的音乐演出进行研究,关注其运营情况与机制;㊷金辉基于大量数据资料,系统梳理广州城市钢琴产业的发展历程,挖掘推动广州钢琴产业革新的动力;㊸马嘉訢则从经营者、表演者、受众群体、场地经营、演出经验、营销宣传、盈利模式等多个方面对音乐室内演出场所“疆进酒”的经营模式进行详细剖析。㊹针对研究路径,此研究主题关注围绕与支撑音乐产业运营的具体制度、参与者行为、盈利方式,以解读、改善音乐产业模式。

2、城市化进程下的传统音乐研究

“城市化进程下的传统音乐研究”,着眼传统音乐在城市化当下的适应、变迁与生存问题。此类研究的代表性文献可见胡斌《城市与传统:从〈申报〉琴学史料看近现代上海城市社会与古琴文化的结构过程》,从被动与主动双重语态解读古琴音乐在城市化进程中保存与变迁的过程;㊺张延莉《评弹流派的历史与变迁——流派机制的上海叙事》,采用多点田野的方法,从历时与共时两方面梳理评弹各流派的艺人、受众、演出空间、组织机构、相关政策、商业机制、传播媒介等,描述不同历史时期的评弹流派存有状况、变迁情况及其运作机制;㊻吴艳《从“门图”到“搭班”——上海民俗音乐传统在现代的转型及成因》,从制度话语入手,发掘“门图”与“搭班”两种班社组织方式背后的支撑性体制,从制度变化中解读班社组织方式的改变。㊼作为城市音乐人类学领域较为成熟的研究主题,其研究路径多遵循(1)分别呈现传统语境与城市化语境中传统音乐的存有状况;(2)从制度、经济、文化等宏观角度分析传统音乐变迁的原因、影响因素;(3)从音乐行为、音乐观念、音乐场所等微观视角分析传统音乐适应与变化的内在机制。

3、城市离散族群音乐研究

“城市离散族群音乐研究”关注城市中离散族群的音乐生活。如汤亚汀对1939-1946年间上海犹太难民社区音乐生活的研究;㊽黄婉应用族群性再生理论,研究存在于飞地的韩国“风物农乐”传统音乐对上海韩国移民族群的意义。㊾李音蓓关注生活于广州的非洲黑人音乐生活;㊿留声从主要人物、主要活动、活动场合、代表作品、社会评价、社会地位等方面梳理上海“孤岛”时期菲籍在沪乐师的音乐生活;■熊曼谕以“老年人的歌”“年轻人的歌”“苗族新歌曲”为叙事框架,理解与阐释苗族在沪女工的歌唱意义与情感内涵。■过程对城市离散族群音乐研究大致遵循(1)通过音乐机构、音乐活动、活动空间、主要人物等“音乐人事”呈现离散族群的生活面貌;(2)借用相关理论分析音乐对离散族群的意义及意义构建的过程。

4、社会学视角的城市音乐研究

“社会学视角的城市音乐研究”多以社会性别、女性主义、亚文化、权力话语等方面切入城市音乐研究,如孙焱以越剧女小生为研究对象,从女性主义视角切入,关注生活场域、声音场域、符号场域构成的音乐社会中,社会性别认同建构的过程与方式;■此外还可见于王祈然■、郭之天■等对中国城市摇滚乐、“live house”音乐活动的研究。此类研究并未形成有规律可循的研究路径,但在研究中皆视音乐为自我身份的表达与构建途径。

五、大运河城市音乐文化研究的未来取向

基于前述文献关键词共现分析与研究内容梳理,我们观察到学界将“运河音乐”研究与“城市音乐”研究相结合的趋势,旨在探索两者间的互动。然而,现有研究多集中于将城市定义为一个研究范畴的边界,以及作为叙述背景的选择,这种做法并没有深入地融合两个领域的理论框架和研究方法。因此,在大运河城市音乐文化的研究中,关键在于进一步深化对“音-河-城一人”关系的理解,并结构性地探讨在特定历史场域和城河共生模式下,城市居民的音乐实践如何影响、支撑、形成、促进和反映运河音乐文化的发展与变迁。为实现此诉求,以下是可能的研究主题与研究路径:

(一)运河音乐与城市空间的关系研究

运河音乐因运河而生、依运河繁衍、沿运河传播■,运河城市因运河兴衰,与运河交织,城市居民依运河生息,傍运河作业,音乐、城市、居民与运河一同形成了特殊的共生关系。“运河音乐与城市空间的关系研究”即是对这种关系及其变化的阐释与解读,着眼于探讨运河音乐文化如何在特定城市空间中形成、发展,并与这些空间相互作用和影响的过程。这种研究不仅能够揭示运河音乐在城市文化和社会居民生活中的角色,还能反映城市空间对运河音乐文化的塑造作用。就研究路径而言,此类研究或可依此开展:1.从不同时间切面分析音乐体裁与音乐实践人群、空间的关系;2.从不同时间切面分析运河音乐实践人群、空间分布与运河位置、城市结构的共生关系;3.纵向梳理运河音乐与城市空间的共生关系变迁过程;4.结合不同时间切面的分析,研究城市更新和发展、运河地位与功能变化如何影响运河音乐及其实践空间与场所;5.探索如何利用城市规划、声音景观设计促进运河音乐的保护和发展。

(二)城市化语境下运河传统音乐的变迁与适应研究

不同于“运河音乐”研究中的“体裁、曲目流变研究”,“城市化语境下运河传统音乐的变迁与适应研究”更关注运河传统音乐在城市化进程中如何生存和发展,还涉及更广泛的文化传承、身份认同以及社会变迁等议题。此类研究不仅涉及对运河音乐风格和形式的分析,还反映了更广泛的社会、经济和文化变迁,可以更好理解城市化进程中传统音乐的存续、社区结构的演变、自我身份的构建以及文化价值观的转变。此类研究或可依此展开:1.关注传统语境与城市化语境中传统音乐的音乐形态与存在方式;2.从运河功能、城市发展模式变化等宏观层面分析运河传统音乐变迁的原因、影响因素;3.从音乐行为、音乐观念、音乐场所运营等微观视角分析运河传统音乐适应与变化的内在机制;4.在主动与被动双重语态下剖析运河传统音乐变迁与适应的主要动因;5.关注运河传统音乐在城市化存续下之于城市居民身份认同与文化归属的意义与作用;6.综合上述分析,探索运河传统音乐传承、保护与发展的可行方式。

(三)运河音乐的产业化发展研究

“运河音乐的产业化发展研究”旨在探索如何通过产业化手段有效保护、传承并促进运河音乐的发展,如何依托运河音乐产业反哺城市文旅产业更新与城市形象打造。此类研究不仅有助于挖掘和利用运河音乐的文化价值与经济潜力,也为传统文化的现代化转型提供了新的视角和实践路径。此范畴的研究或可从以下几方面开展:1.通过问卷调查、虚拟田野的方法,了解受众对运河音乐的兴趣、偏好及消费行为,以实现运河音乐市场需求评估与受众特性研究;2.分析包括创作、制作、分销、消费等环节的完整运河音乐产业链,探讨可持续的商业模式;3.研究数字化技术如何应用于运河音乐的保存、传播和商业化,包括在线教育、虚拟演出等,提出运河音乐的数字化转型与在线推广策略;4.探索运河音乐以声音景观形式与地方旅游资源结合的方式,促进运河音乐与运河文旅的融合发展;5.探讨运河音乐如何作为一种独特的文化资源,被整合进城市品牌和形象设计中,以及这种整合对城市音乐产业和旅游产业的影响。

结语

本研究结合VOSviewer的文献共现词分析与文献内容梳理,揭示了运河音乐研究与城市音乐研究的相互关联与发展趋势。研究发现,虽然运河音乐与城市音乐研究各自拥有独特的研究领域和关注点,但它们之间存在潜在的互补性和交叉点,这为我们提供了一种新的视角,即通过结合此二研究领域的理论框架和研究路径,深化对“音-河-城一人”关系的理解,来进一步探索和发展大运河城市音乐文化研究。

通过分析,研究呼吁学界更多地关注运河音乐与城市音乐之间的相互作用与融合可能性,进而推动大运河城市音乐文化研究的深入发展。未来的研究应该更加关注音乐与城市空间的关系、城市化语境下运河传统音乐的变迁与适应,以及运河音乐的产业化发展等领域,以期为大运河音乐文化保护、传承与创新提供新的思路和方法。最终,我们期望通过跨学科领域的合作与创新研究方法,为运河音乐研究领域带来新的学术增长点,为运河文化带与运河国家公园的建设和发展贡献力量。

注释:

①康瑞军.运河音乐文化研究的现状与前景——兼及区域音乐研究的点、线、面问题[J].黄钟(武汉音乐学院学报),2023,(01):105-111+168.

②乔建中.水域音乐文化研究初见[J].黄钟(武汉音乐学院学报),2017,(01):98-104.

③洛秦.城市音乐文化与音乐产业化[J].音乐艺术(上海音乐学院学报),2003,(02):40-46+4.

④洛秦.城市音乐研究的语境、内容与视角及“中国经验”的方法论思考[J].中国音乐学,2017,(03):102-112.

⑤秦序.略谈“音乐北京学”的价值、意义与学科定位[J].中国音乐,2016,(01):95-99.

⑥张敏.浅析台儿庄运河号子的艺术特点[J].音乐创作,2013,(07):137-139.

⑦张衍户.中运河沿线本土戏剧音乐的研究[J].戏剧之家,2021,(34):33-34.

⑧王志军.京杭大运河地区民俗文化与民歌《茉莉花》艺术风格的流变[J].艺术百家,2011,(04):223-226.

⑨解淑红.德州运河号子的音乐特征与地域文化特色探微[J].德州学院学报,2014,(01):91-95.

⑩白心玉.聊城运河号子的音乐艺术研究[D].聊城大学,2018.

⑩周青青.北京通州运河号子中的山东音乐渊源[J].中央音乐学院学报,2012,(01):83-88.

⑩何丽丽.柳子戏中的【乱弹】曲牌考[J].人民音乐,2013,(11):56-58.

⑧胡亮.京杭大运河文化变迁与昆笛的发展流变[J].民族艺术,2021,(02):103-117.

⑩刘晓静,边懿.运河文化背景下的临清时调[J].齐鲁艺苑,2011,(01):6-7+46.

⑥边懿.山东“临清时调”的源流探微——以【清水河调】为例[J].齐鲁艺苑,2017,(06):34-39.

⑩胡亮.京杭大运河与昆曲文化的传播[J].江西社会科学,2021,41(05):245-253.

⑩冯丽娜.京杭运河与临清音乐文化的盛衰[J].济宁师范专科学校学报,2006,(05):110-112.

⑩钱成.明清以来泰州地区戏曲文化与运河文化关系刍议——兼论《古代戏曲研究》课程建设的时代化、地域化与特色化[J].泰州学术,2018:25-38.

⑩谭彤.京杭大运河对济宁地区民间音乐的影响[D].青岛大学,2010.

⑩陈萧芸.山东运河音乐文化研究——以济宁与临清为例[J].山东艺术,2021,(02):49-55.

⑦何丽丽.山东柳子戏的区域性文化特点[J].艺术百家,2011,27(03):194-199+183.

⑩杨泽幸.明清时期京杭大运河沿线客商的音乐生活[D].扬州大学,2022.

⑩王小龙.水流含韵:吴地音乐的水文化特征探析[J].贵州大学学报(艺术版),2022,(01):90-99.

⑩杨曦帆.民俗场景中的传统音乐——江南运河音乐文化的民俗与历史初探[J].浙江艺术职业学院学报,2010,8(04):37-41.

⑩周爱华.京杭大运河与戏曲传播——以山东地方戏曲为中心的探讨[J].戏剧(中央戏剧学院学报),2019,(04):149-159.

⑩魏怡勤.运河文化对清代淮扬民间戏曲音乐的影响——以“徽班进京”事件和“十番锣鼓”形成发展为例[J].江苏地方志,2022,(04):29-31+43.

⑦徐宁宁.京杭大运河(河北段)沿岸地区民歌的分布与艺术特征[J].艺术评鉴,2023,(07):1-4.

⑩丁昕春.论音乐文化遗产在地方高校中的传承——以运河流域(淮安段)民歌文化为例[J].淮阴师范学院学报(哲学社会科学版),2014,(03):406-409.

⑩张晓璇.本土非遗音乐文化融入高校音乐教育专业探析——以大运河文化景观带建设下的沧州地区为例[J].文化产业,2020,(17):154-156.

⑩郭玉华.大运河文化带建设中音乐非遗的活态传承路径——以沧州音乐表演类非物质文化遗产为例[J].沧州师范学院学报,2019,(04):51-55.

⑨李舒涵,王长松.京杭运河文化遗产空间的声音景观感知研究——以杭州大兜路历史文化街区为例[J].城市发展研究,2021,(11):10-15+21.

⑩张一.大运河文化带声景变迁研究——以清名桥历史文化街区为例[J].水文化,2023,(07):29-34.

⑧张晓萌.山东省大运河沿线明清俗曲声音景观建构[J].艺术评论,2023,(10):94-101.

⑩程晖晖.乐籍制度下的女乐与城市音乐文化[J].中国音乐学,2008,(02):73-81+85.

⑩廖红宇.二十世纪上半叶钢琴音乐与福州城市音乐文化的变迁[J].福建师范大学学报(哲学社会科学版),2018,(03):158-167+172.

⑩洛秦.城市音乐的历史积淀、生态结构及其研究的机制性因素——论明末至民国苏州音乐文化的历史发展及其特征[J].音乐艺术(上海音乐学院学报),2020,(02):68-84+4.

⑨吴鹏,王岩.日伪时期东北城市音乐活动初探[J].北方音乐,2015,(03):3-4.

⑩居地希.广州城市粤剧音乐活动研究(1929—1936)[J].星海音乐学院学报,2019,(02):102-110.

⑩樊右伟.沦陷时期长春地区音乐活动研究(1931—1945)[J].中国音乐,2023,(05):161-175.

⑩李丛尧,康瑞军.游于城:宋代成都城市音乐略考[J].音乐探索,2023,(02):56-64.

⑩黄艺鸥.北宋都城汴京的音乐文化与声音景观研究[J].音乐艺术(上海音乐学院学报),2014,(02):132-139+5.

⑩任彤彤.上海经营场所中的社会音乐文化演出考察与研究[D].上海音乐学院,2010.

④金辉.从音乐传教到乐器制造——钢琴作为广州城市音乐新标识的文化解读[J].中国音乐学,2013,(04):124-127.

⑩马嘉訢,杨琼.国内音乐室内演出现场经营模式的转变——以“疆进酒”的经营为例[J].音乐传播,2018,(04):72-77.

④胡斌.城市与传统:从《申报》琴学史料看近现代上海城市社会与古琴文化的结构过程[J].音乐艺术(上海音乐学院学报),2021,(04):40-47+4.

⑩张延莉.评弹流派的历史与变迁—流派机制的上海叙事[D].上海音乐学院,2012.

⑩吴艳.从“门图”到“搭班”——上海民俗音乐传统在现代的转型及成因[J].音乐艺术(上海音乐学院学报),2013,(03):120-129+5.

⑩汤亚汀.上海犹太难民社区的音乐生活[J].音乐艺术(上海音乐学院学报),1998,(04):7-13+28.

⑩黄婉.敲起凝聚族群的鼓点——以上海的韩国移民族群及其“风物农乐”传统音乐生活为个案[J].音乐艺术(上海音乐学院学报),2009,(04):108-114+5.

⑩李音蓓.广州“巧克力城”非洲黑人音乐探索[J].文化艺术研究,2014,(02):29-38.

留生.上海“孤岛”与沦陷时期舞场菲籍乐师[J].音乐艺术(上海音乐学院学报),2018,(03):125-133+5.

熊曼谕.以歌为家——在沪苗族务工妇女的音乐生活[J].中国音乐,2022,(03):125-136.

孙焱.声音性别表演—越剧女小生性别现象研究[D].上海音乐学院,2015.

王祈然,陈姝玥.中国摇滚乐发展制约因素分析——基于对乐手和乐迷的实证调查[J].人民音乐,2015,(09):68-71.

郭之天,董子怡,詹可.室内音乐表演体验与青年学生的自我认同构建[J].青年研究,2023,(02):62-71+96.

康瑞军.运河音乐文化研究的现状与前景——兼及区域音乐研究的点、线、面问题[J].黄钟(武汉音乐学院学报),2023,(01):105-111+168.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/79953.html

留生.上海“孤岛”与沦陷时期舞场菲籍乐师[J].音乐艺术(上海音乐学院学报),2018,(03):125-133+5.

留生.上海“孤岛”与沦陷时期舞场菲籍乐师[J].音乐艺术(上海音乐学院学报),2018,(03):125-133+5. 熊曼谕.以歌为家——在沪苗族务工妇女的音乐生活[J].中国音乐,2022,(03):125-136.

熊曼谕.以歌为家——在沪苗族务工妇女的音乐生活[J].中国音乐,2022,(03):125-136. 孙焱.声音性别表演—越剧女小生性别现象研究[D].上海音乐学院,2015.

孙焱.声音性别表演—越剧女小生性别现象研究[D].上海音乐学院,2015. 王祈然,陈姝玥.中国摇滚乐发展制约因素分析——基于对乐手和乐迷的实证调查[J].人民音乐,2015,(09):68-71.

王祈然,陈姝玥.中国摇滚乐发展制约因素分析——基于对乐手和乐迷的实证调查[J].人民音乐,2015,(09):68-71. 郭之天,董子怡,詹可.室内音乐表演体验与青年学生的自我认同构建[J].青年研究,2023,(02):62-71+96.

郭之天,董子怡,詹可.室内音乐表演体验与青年学生的自我认同构建[J].青年研究,2023,(02):62-71+96. 康瑞军.运河音乐文化研究的现状与前景——兼及区域音乐研究的点、线、面问题[J].黄钟(武汉音乐学院学报),2023,(01):105-111+168.

康瑞军.运河音乐文化研究的现状与前景——兼及区域音乐研究的点、线、面问题[J].黄钟(武汉音乐学院学报),2023,(01):105-111+168.