摘要:由南派竹笛大师赵松庭创作于二十世纪70年代末的《幽兰逢春》,是我国近现代笛乐中一首不可多得的佳作。作品不仅有着流畅的旋律和飘逸的风格,更有着深刻的思想内涵,形式和内容俱佳,充分展示出了竹笛特有的音乐表现力。基于此,本文从赵松庭创作这首作品的背景谈起,通过音乐分析总结了作品的艺术特色,并就该曲的演奏要点提出了个人看法和建议,希望可以起到相应的启示和借鉴作用,使这首佳作得到更加广泛的传播与认可。

关键词:赵松庭,《幽兰逢春》,艺术特色,演奏要点

一、赵松庭与笛曲《幽兰逢春》

赵松庭,1924年出生于浙江东阳,自幼跟随父亲学习民乐,9岁开始正式学吹竹笛,13岁时便可以吹奏多首婺剧曲调。17岁时拜民间艺人叶小苟为师,后来则考入上海法学院学习法律。1949年,赵松庭考入部队文工团,并参加了抗美援朝。回国后进入浙江民间歌舞团工作,其间曾创作出了《早晨》《三五七》等数十首曲目。后来在周总理的支持下广泛参与了国内外的各项音乐活动。虽然在特殊时期遭到了不公正的待遇,但是赵松庭仍然坚持创作出了《欢乐的山谷》《婺江风光》《幽兰逢春》等佳作,同时也对竹笛形制进行了一系列研究与改良,培养出了詹永明、张维良、杜如松等一大批优秀弟子。1980年后,赵松庭先后在上海音乐学院、中国音乐学院等任教,并在全国各地讲学,为新时期竹笛事业发展做出了突出的贡献。2001年病逝于杭州。赵松庭的演奏既有江南丝竹乐的婉约与清丽,也不乏北方民乐的刚劲和明亮,被誉为“江南笛王”,为近现代中国竹笛事业发展做出了突出的贡献。

《幽兰逢春》是赵松庭和另一位作曲家曹星共同创作完成。由赵松庭先创作了初稿,曹星则对引子和慢板部分进行了修改。这是一首赵松庭有感而发的作品,以此曲缅怀敬爱的周总理。在特殊时期,赵松庭曾先后多次获得了周总理的关照。兰花被誉为是花之极品,也是周总理最爱的花。所以赵松庭通过对昆曲的借鉴,以兰花逢春来表现在困境中哀而不怨,乐观向上的精神。作品自推出后,不仅成为赵松庭的代表作,而且广泛奏响于国内外的各类舞台上,至今有着旺盛的生命力,是中国近现代笛乐作品宝库中一颗明珠。

二、笛曲《幽兰逢春》的艺术特色

(一)严谨的结构

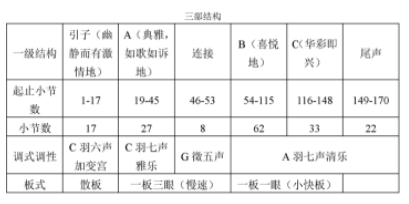

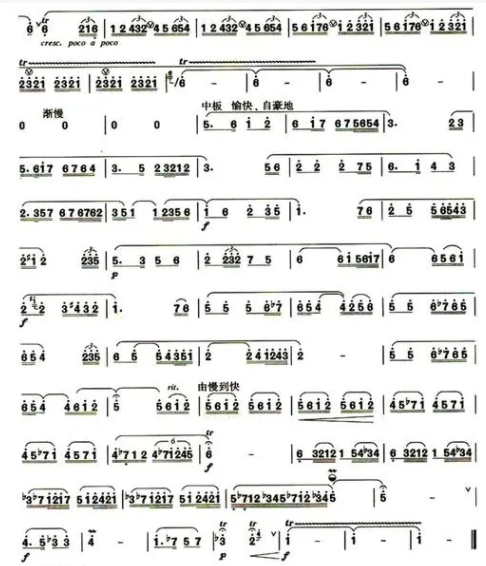

结构是乐曲的骨骼,对乐曲质量和风格起到决定性影响。通过音乐分析可以看出,该曲的结构是较为严谨的,可以分为引子、慢板、小块板、华彩和尾声五个部分。引子部分开门见山,直接奏出了乐曲的主题。第一个音采用了延长和加花的手法,且音域较低,正是对中国传统艺术创作中欲扬先抑手法的运用。随后则是一个高八度的主音,既与之前形成了鲜明的对比,同时也起到了强调作用。从第8小节开始,乐曲从C羽调式转为了G羽调式,通过转调表现出了空谷幽兰的意境,给人以若远若近、虚实结合的感受,同时还隐约表现出了几分急切之情。曲式结构图如下:

从曲式结构图可以看出,该曲慢板部分篇幅较长,采用了四四拍,前四个小节可以视为慢板A,从主音的变奏加花开始,并结束在属音上。第2小节以三音开始,结束在下属音。第3小节则采用了“鱼咬尾”的手法,继续从属音开始,并采用了引子部分的素材。第4小节则回到了主音,并加入了偏音变宫和变徵。第5—10小节则是对之前的反复,仅对节奏进行了细微变化。11—17小节可以视为慢板B,该部分的旋律起伏较大,先是出现了短暂的离调,对应引子部分的G羽燕乐调式,随后则通过属功能变化对离调效果进行延展。从18小节开始,则通过对之前素材的扩充形成了新的终止,并表现出了一种意犹未尽之感,最终结束在主音上。该段精妙之处在于通过转调表现出了情绪上的变化。转调之前是盼春,乐曲温婉柔美;转调后则是逢春,曲风轻快明朗,也为快板部分的到来做好了充分准备。

快板部分严格上来说包含喜悦的小快板、华彩和尾声。喜悦的小快板创作灵感和素材来自昆曲的过场音乐,充分表达出了欣喜之情,也为华彩部分的到来做好了铺垫。华彩部分则使用了大量的十六分音符,配合连续的指颤音技法将乐曲推向了高潮。尾声部分则是长乐句,也是对慢板部分素材的再现,最后在渐行渐远的声响中结束全曲,给人以若有所思之感。通过分析可以看出,该曲结构设置是科学而严谨的,起承转合分明,与兰花盼春、迎春的心情变化完全一致,使作品的主题内涵得到了充分表达。

(二)深刻的内涵

《幽兰逢春》之所以广受认可,除了该曲在形式和技法方面的成功外,还源于该曲有着深刻的内涵。前文中提到,该曲是赵松庭怀念和感谢周总理之作,同时以兰花自比,寄托了个人对艺术和人生的诸多思考和感悟。在中国传统艺术创作中,托物言志一直是重要的创作传统,而且旨趣不在形似而在神似,将是否真正表现出了事物的内在精神气质作为最终追求。所以在这首曲目中,虽然表现对象非常直观,就是兰花,但是作者却没有对兰花的姿态、气味等进行描绘,而是旨在通过含蓄的韵味、深沉的情感和优美的意境,实现对兰花品质和精神的展示。

兰花自古以来便是文人墨客争相描绘和赞美的对象,其与“梅”“竹”“菊”并称为“四君子”,也有着丰富的精神寓意。如淡泊名利,与世无争。兰花多生长在僻静的半阴处,向来不与群芳争奇斗艳,给人以高贵典雅之感;又如坚韧顽强,永不服输。兰花即便是在非常恶劣的自然环境下,也会顽强地生长,直至开出芳香的花朵,是坚韧不拔的品质象征。所以千百年来,兰花已经在中国传统文化中成为一种精神和品格的象征与化身。选择兰花作为表现对象,并重点表现兰花的雅致脱俗、清幽高洁,就是作者以兰花自比,表现出个人对谦和雅致、自适自足君子品质的追求。同时,作者也对表现顺序和程度进行了精心地设计,给人以水到渠成。恰到好处之感,丝毫不显突兀和不足。

乐曲引子部分采用了自由的节奏,仿佛在观众面前展开了一幅清丽的画卷。在一片幽静的山谷中,兰花正在伸展着枝叶,静静等待着春天的到来,正是对“幽谷无人兰之芳”的生动再现。慢板部分中,通过低沉浑厚的音色展示出了兰花生长之艰辛。世人只看到了兰花舒展飘逸的姿态和沁人心脾的芳香,而在生长中却时常无人问津。好在世间还有四季轮回,凛冬过后必然是充满希望的春天。小快板部分正是对兰花逢春激动心情的描绘。春天万物复苏,万象更新,一切都是蓬勃向上的喜悦心情。随后的小快板部分则将全曲推向了高潮。最后由昆曲过场音乐改编而来的尾声,给人们留下了无尽的遐想空间。纵然是盼春逢春,但是兰花仍然会坚守着高洁典雅、宁静淡泊的品质。作者通过对兰花精神意义的揭示,同时以兰花自比,继而使作品呈现出了丰厚而深刻的文化内涵。

(三)戏曲的风味

昆曲是中华戏曲的“活化石”,竹笛则是昆曲重要的伴奏乐器。所以在该曲的创作中,赵松庭对昆曲进行了全面的借鉴,继而使作品呈现出了鲜明的戏曲风味。

首先是在音乐素材上。该曲对昆曲的各类音乐素材进行了全面地借鉴。比如在该曲的慢板部分,就是由昆曲《牡丹亭·叫画》中的《二郎神》改编而来。而快板部分则参考了昆曲中的过场音乐元素,同时也借鉴了昆曲《万年欢》的部分素材。其次是在节拍上。该曲在引子部分采用了散板形式,这与传统昆曲的开场是一致的。慢板部分采用了一板三眼的形式,其特点在于第一拍和第三拍是强拍,第二拍和第四拍是弱拍,可以获得一唱三叹、如歌如诉的音响效果,同样是昆曲中具有代表性的节拍形式。小快板部分速度加快,情绪更加喜悦,对应的则是昆曲中的急曲。结尾处则又回到了一板一眼的形式,与之前的急曲形成了鲜明对比。其次是在节奏上,该曲中作者先后使用了多种节奏形式,均与昆曲有着密切的联系。如附点节奏,附点节奏在昆曲中被称为“拖腔”,在该曲的29小节处,便先后出现了八分附点音符和十六分附点音符两种附点节奏形式,而在30小节处则又出现了四份音符附点形式。又如十六分音符的快速跑动。这也是昆曲中最具有标志性的节奏,被称为“擞腔”。乐曲的24小节处便采用了这种节奏。再如前松后紧节奏。昆曲中经常会出现“前词拍紧,后词拍疏”的形式,也就是音乐中的前快后慢。该曲中经常出现的八分音符接着四分音符的形式,正是对昆曲这一特点的模仿。再次是在旋律上。昆曲在漫长的发展历程中,形成了自身特有的旋律发展特点,对此在该曲中同样有着丰富的体现。如直线型旋律,这是昆曲旋律中最常见、最典型的旋律形式,与音乐中的级进较为相似。该曲的引子部分、31小节处、121小节处,旋律均是逐渐向上发展的,并由此带动了音乐情绪的变化。通过分析可以看出,该曲与昆曲有着极深的渊源,称昆曲为其母体也丝毫不为过,创作者通过继承与创新的有机融合,让作品呈现出了非凡的艺术表现力,也获得了最多数观众的认可。

三、笛曲《幽兰逢春》演奏要点

(一)全面做好演奏准备

《幽兰逢春》作为近代竹笛音乐史上一首佳作,不仅形式完整,风格鲜明,且有着深刻的文化和思想内涵。作为面对这样一首作品,应该也必须先做好准备的准备工作,而不是简单熟悉一下乐曲后便上手演奏。要对如何演奏、演奏到何种程度和效果等有明晰的认识,方能最大化地展示出作品本身的价值和魅力。具体而言,整个准备工作包含以下三个方面:

首先是文本分析。文本分析主要是对作品各项信息的了解。包含创作者赵松庭和曹星的生平、主要音乐成就、这首作品的创作背景、采用何种方法达到了怎样的创作目的等。通过分析可知,这首作品是南派竹笛大师赵松庭艺术成熟时期的代表作,作者借兰花自比,以托物言志的手法表现出了对兰花品质的赞美和对周总理的怀念。再从作品的标题可知,兰花和春天以及两者之间的关系,正是该曲最主要的表现内容。为了获得理想的表现效果,作者还对古老的昆曲进行了素材和技法的全方位借鉴。由此也需要演奏者事先对昆曲进行大致了解,把握昆曲最基本的形式和风格。其次是音乐分析。音乐分析是指按照从整体到局部,从宏观到微观的顺序对乐曲进行全面的剖析。包含乐曲的结构划分、调式调性、旋律发展、节奏节拍等,一方面可以让演奏者对作品架构和内容有更加全面地把握;一方面则可以在分析的过程中思考应该做好哪些技术方面的准备,并在心目中形成初步的演奏效果。最后是尝试演奏。在经过了详尽的文本分析后,则可以对作品进行尝试演奏,验证分析是否准确,表现是否到位。比如该曲的引子部分,强弱变化十分丰富,普通的呼吸技法是否能够胜任?通过实践后则会发现必须使用循环呼吸法。又比如创作者在华彩部分加入了诸多装饰音,对此需要运用何种技法才能使其特点得到发挥?同样需要一次次尝试和验证。而且在尝试演奏过程中,可以先不对完整性、流畅性有过高要求,重在思考和体会,将一个个难点完美解决后再提升速度和质量。

(二)把握整体演奏风格

《幽兰逢春》是赵松庭艺术成熟时期的代表作,通过托物言志的手法,表达出了对兰花高洁清雅、坚韧不屈品质的赞颂。加之在具体的创作中,又对昆曲进行了全面的借鉴,所以该曲有着鲜明的音乐风格,需要演奏者予以全面地把握与展示。

引子部分中,作者采用了自由的节奏,旨在描绘出一种幽静清雅的氛围,所以此处加花不能过于复杂,也无需使用太多的气震音,只需要保证长音的平稳即可,并通过腹部和口腔来控制音的强弱。开头两句以八度变化呈现出了明显区别,对此要重点突出这种对比感。同时,引子部分虽然篇幅不长,但是强弱变化十分丰富,先是mp,后是『,然后是ppp,对演奏者的气息控制力提出了极高的要求,必须通过精准的气息变化获得强而不燥,弱而不虚的效果,体现出声腔化的演奏特色。慢板部分取材于昆曲的《二郎神》,该曲牌多用一板三眼的节奏,所以该段的节奏也以四四拍为主,旋律与《二郎神》的走向基本一致。在将唱腔改编为器乐旋律时,必须对其进行扩展和丰富,对此赵松庭在保留原唱腔骨架的基础上,加入了诸多竹笛特有的演奏技法。如叠音、打音、波音等,对此需要演奏者结合旋律的走向变化和强弱变化,就这些技法予以灵活运用。同时该部分色彩以深沉为主,所以也加入了很多连线,为了体现出连续感,只需要吐奏连音线的第一个音来区分乐句,而且在吐奏时要注意收敛气息,轻点舌尖,尽量模糊音头,贴近昆曲如泣如诉、低回婉转的演唱风格。快板部分来自昆曲的过场音乐,作为全曲承上启下的桥梁,该段既对慢板部分的情绪进行了一定的延展,同时也为乐曲高潮的到来做好了铺垫。演奏难点在于该部分演奏速度快,要想充分表达出激动的情绪,就要做到快而不乱,事先准备好充足的气息,对每一个气口烂熟于心,保证手指的灵活,落下后要即刻松开。华彩部分篇幅短,速度快,经常出现的情况是为了追求快速的演奏效果而错音或漏音,音准和音色也同时出现瑕疵。对此可以先从慢速练习开始,然后逐步提升速度。尾声部分的演奏要点在于不能机械使用一板一眼的节奏形式,这会导致演奏效果的呆板,可以适当加入一些自由处理,给人以娓娓道来和意犹未尽之感。

(三)运用特殊演奏技法

赵松庭作为“南派笛王”,在演奏技术方面登峰造极。所以在其原创曲目中,自然也少不了诸多特殊技法的运用,对此也需要得到演奏者的充分重视。

首先是循环换气。这原本是唢呐的一种演奏技巧,旨在满足演奏长音的需要,后来被赵松庭创造性地运用于竹笛演奏中,并得到了业界的普遍认可。其要点在于演奏时口腔内要适当保留部分气息,通过嘴唇和舌头挤出来的同时再用鼻子吸气,整个过程中不能鼓腮,声音也不能中断,继而满足演奏需要。比如在该曲引子部分,该部分的渐强渐弱较多,且音域较低,对气息量的需求是较大的,所以必须通过循环呼吸技法的运用才能满足实际表现要求。快板部分演奏速度较快,而且出现了大量的三十二分音符和连音,必须在留有余气的前提下换气提升换气质量和速度,保证乐曲的流畅与连贯。其次是滑音。滑音原本是弦乐演奏技法,后来在器乐声腔化的追求下逐步被应用于更多器乐演奏中。该曲中同样有着成功运用。需要演奏者通过手指和气息的配合,让气息流的速度和力度掩盖音色变化,使之在听觉上更加具有歌唱性,更加流畅婉转。对此作者也在谱面上进行了明确的标记,需要严格按照标记吹奏。再次是指颤音。指颤音的运用要点有三项:第一是抬孔有力。即练习中要进行专项的高抬孔练习,特别是针对最薄弱的无名指,更要加强训练;第二是按孔放松。要充分保证手指的松弛程度,才能从根本避免僵硬,运指才会更加轻快;第三是低空运指。为了减少按孔时的空间距离,需要尽可能降低高度。此外,手指的灵活与否,还与按孔的位置密切相关。一般而言,多采用手指第一节中间部位,开孔时以一个指头厚为宜,否则便会影响演奏速度。该曲通过大量颤音的运用,形象刻画出了兰花随着徐徐清风微微摆动的画面,给人以生机和活力之感,所以需要得到演奏者充分重视,在掌握颤音基本方法同时,根据实际演奏效果进行灵活调整。除了上述几种代表性技法外,该曲还先后运用到了波音、叠音、打印等装饰性技巧,充分体现出了昆曲缠绵悱恻、如慕如怨的韵味。演奏者要通过音乐分析,先了解这些装饰音技巧的作用,即创作者想要呈现出怎样的音乐效果,然后再予以准确到位地运用,获得演奏质量本质上的提升。

综上所述,作为民族器乐的优秀代表,竹笛不仅有着悠久的发展历史,而且在近现代开辟出了全新的发展空间。历史上,竹笛主要以伴奏的形式出现,直到二十世纪中叶才以独奏形式登上舞台,也随之涌现出了一大批优秀演奏者和作品。赵松庭和这首《幽兰逢春》正是其中优秀的代表,不仅对当时的竹笛艺术发展起到了重要的推动作用,而且到今天仍有着旺盛的生命力。因此在当代竹笛创作、演奏、欣赏和教学中,应该对这首佳作有充分的重视,一方面可以从中获得多方面有益的启示和借鉴,一方面则可以推动其传播,使其得到更加广泛的认可,这既是其人其作的价值和意义使然,也是当代竹笛学习者的一堂必修课。

参考文献

[1]韩冰.《幽兰逢春》的音乐情感与技巧表达[J].喜剧世界,2022,(05):30-32.

[2]冯天石.从笛子作品《幽兰逢春》到《竹石》引发笛子音乐文化随时代变化的思考[D].中央音乐学院,2019.

[3]盖广胜.笛曲《幽兰逢春》中昆曲音乐元素运用[J].北方音乐,2017,(10):77.

[4]王莹.笛曲《幽兰逢春》的文化学思考[J].艺术研究,2013,(01):64.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/79053.html