SCI论文(www.lunwensci.com):

随着人工智能时代下技术的不断发展和进步,三维动画行业也迎来了新的发展机会。作为我国政府扶持鼓励的文化产业之一,三维动画产业在现代媒体技术的推动下,不断探索并结合新兴技术进行优秀作品创作。在数字化技术和人工智能时代的发展背景下,三维动画制作中的动作捕捉技术成为一项重要工具,可以高效捕捉真实人物动作并将数据传输到三维角色模型上,以此提高模型动作的流畅性。本文以制作中常用的动作捕捉技术为切入点,分析不同类型的动作捕捉及实际应用对策,旨在通过角色动画数据的捕捉和处理,进一步提升三维动画制作效率,使得画面更加真实生动。

一、人工智能时代下三维动画应用动作捕捉技术的必要性

三维动画主要指的是应用三维软件构建虚拟世界和虚拟动画的技术,三维动画主要可以划分为剧情和三维模型两个维度,通过二者的结合才能将三维动画视频以生动有趣的形式呈现给观众,而三维角色动画则是三维动画制作的核心要素之一。早在1989年,美国提出了“可视人体计划”,并将其应用于医学、生物仿真等诸多领域,通过虚拟人的高度拟人化形象进行语言动作和互动表达。时至今日,此类虚拟数字人技术已经逐渐实现了3D可视化发展。将动作捕捉技术应用于虚拟人和三维动画设计领域具有突出优势,例如可以提前选取角色站立、走路、跑、跳等标志性动作,或在不同情绪影响下所显露出的表情变化、口型变化等。结合三维动画推进故事,并优化选择与之相对应的动画数据元素,同时以角色动画动作捕捉技术为基础,适配不同类型的三维动画场景,通过搭配灯光渲染模型、创建角色绑定和场景设计,全面提升三维动画的生动效果,避免动画师制作过程中消耗过多的时间精力进行角色动作的动画细节调整或关键帧创建,有效保障角色动作的精准度,消除因设计动作不协调或运动变形等因素产生的视觉影响。

二、动作捕捉的主要应用类型

(一)光学动作捕捉

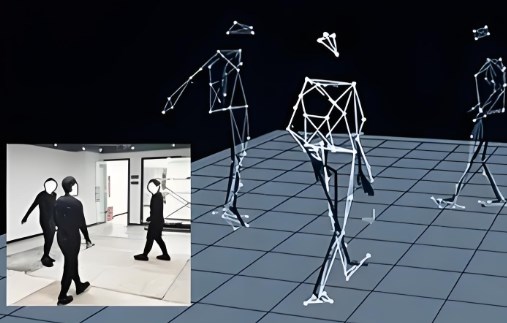

光学动作捕捉与惯性动作捕捉是当前三维角色动作制作和虚拟人技术领域广泛应用的动作捕捉类型,其中光学动作捕捉需应用多台摄像机进行记录,实施人体动作反射标记并将捕捉结果数据转化为数字数据,强化标记点位与摄像机视角之间的协同化关系,尽可能还原人物三维化的运动。例如,在很多电影、电视剧、三维特效中会积极应用动作捕捉技术,强化角色动画的写实性和精细化水平,如《指环王》中应用动作捕捉技术将演员的表演动作转化为数字数据,随后创建“咕噜”这一电影角色形象。

光学动作捕捉技术应用光学原理对场景、物体、人物进行定位和捕捉,搭配高速摄像头和光学摄像头,从不同角度进行人体或物体特征点跟踪,实施动作捕捉。在此基础上,光学动作捕捉技术也可以综合划分为主动和被动两种形式,其中主动类型需对照主动发光和ID编码标记进行跟踪记录,而被动动作捕捉则需要借助镜头灯板、其他特殊反射处理进行人物或物体动作捕捉处理。

(二)惯性动作捕捉

惯性动作捕捉技术需搭载惯性测量单元,对人体骨骼等各姿态信息进行测算,以此建立动力学模型。惯性动作捕捉技术需要应用传感器和陀螺仪进行运动数据的捕捉,相比之下,此类动作捕捉技术延迟相对较低,运动数据精准度更高,可广泛应用于游戏开发、电影制作、动画制作等诸多领域。惯性动作捕捉需要测量和计算被捕捉对象的方位、运动加速度等,在实际应用时类似于人体“外衣”,通过不同肢体部位的传感器、无线控件等设备及时捕捉人体动作数据。虽然在实际运用方面,惯性动作捕捉与被动光学动作捕捉有较大相似之处,但前者的数据误差会随时间增长而逐渐增大,不过在应用价格成本方面相对较低。正因如此,惯性动作捕捉一般应用于精准度相对较低的三维动画或影视动作捕捉中,而光学被动动作捕捉精准度更高,在虚拟现实、VR人机交互等方面更具优势。

三、动作捕捉在三维动画中的应用对策

(一)以动作捕捉获取动画数据

将动作捕捉技术应用于三维动画领域,最为基础的应用要素在于结合动作捕捉进而获取动画数据。动作捕捉系统可应用传感器、高速摄像机等设备发挥作用,通过此类外部设备及时捕捉人体结构和运动数据,实时数据记录和角色动作姿态还原。当前动作捕捉技术系统主要划分为两个方面,其中硬件主要为动作捕捉、采集设备、标记点、传输设备、数据处理等,而软件则需要针对三维动画模型映射、空间标定、动作捕捉等进行功能细节化处理。动作捕捉技术现已成为我国动画产业以及三维动画制作中广泛应用的制作手段之一,通过动作捕捉能够提升三维动画人物动作细腻度和精准度,画面生成效率更高,可根据不同三维动画需求采取惯性动作捕捉技术或光学动作捕捉技术,二者在应用成本和应用技巧方面存在一定差异,可以紧密贴合实际应用需求采取专项方案。

例如,选取惯性动作捕捉系统需要为被捕捉人物穿戴设备,随后记录人物动作数据、姿态、方位等信息,实现数据的传输与引导,将被动作捕捉人物的姿态、动作与方位信息全面还原于该动画角色关节之上。相比之下,应用光学动作捕捉系统需要搭载Maker点定位,配合高速摄像机进行定位坐标确定和数据还原。为保障数据还原效果,在人物动作捕捉时需提前规划三维软件,如Maya、3D max等,创建角色模型后为其骨架蒙皮,随后可建立接收动作捕捉数据的文件系统,确保能够在第一时间观察被捕捉人物角色的表演效果。在此过程中,动画数据的精准度和最终成像质量与动作捕捉质量紧密联系,导演需要与动作捕捉人员之间充分沟通、配合,达成表演效果的一致共识,既保障动作捕捉工作效率,也能改善工作质量,例如可在实施动作捕捉前列出动作清单,明确拍摄思路,也可参考视频影像资料进行动作捕捉技巧精进。

(二)优化编辑动作捕捉数据

完成动作捕捉数据获取后,需要对相关捕捉数据进行编辑和优化,如出现跳舞、转圈等动作姿势容易对传感器造成遮盖,使得最终动作捕捉数据存在差异,需要对此类数据进行专项优化。与电影、电视剧相比,三维动画动作捕捉角色的肢体动作与表演更为夸张且富有节奏感、韵律感,需结合不同动画角色的风格定位进行动作分析,提升动作捕捉数据的可应用性。由于无法单一通过人类表演的动作风格与三维动画角色需求相契合,因此动画数据的优化与编辑成为改善三维动画质量的核心要素。可应用Maya结合动作捕捉软件进行运动数据的优化与修复,例如数据采集过程中出现的抖动情况、演员身体滑动等,可通过Maya动画曲线编辑器的关键帧曲线进行稳定化处理,使得动作捕捉数据更为平衡、质量更高。虽然会在细节方面出现部分动作弱化情况,但也会更好地协调真人表演与三维动画的动作差异,体现三维动画的适当夸张化和吸引力,如有需求也可结合应用传统三维角色动画关键帧的制作技巧完成角色动画数据调整和制作。

(三)实现角色骨骼动画数据流转换

部分三维动画会直接应用光学动作捕捉系统进行数据获取,动捕过程中需要演员身着附属Maker点位的动作捕捉服,通过Maker点位构建多个三角平面,进而架构身体躯干、肢体等不同组成部分,使得人体动作可通过不同三点平面进行展现。而惯性动作捕捉系统也可以通过搭载的摄像头及时记录Maker点动作信息和数据,将数据内容反馈至角色骨骼关节之上,进而优化动画角色的表演。应用惯性捕捉技术时,可直接将相关数据连接至数据接口,避免数据转化过程导致数据存在误差问题,这样也能够更为真实直观地展现角色动作,进而还原动作捕捉演员的表演内容。三维动画师为提升动作捕捉素材的生产效率,会尽量避免进行数据流转换,将不同数据进行独立处理以便有利于后续动画制作和画面渲染需求。

实施动作数据、角色动画数据转换时需始终探索完善制作思路,当前动画行业领域数据转换技术发展更新速度快,一方面体现于软件功能的优化与革新,而另一方面倾向于动画制作流程的简洁和改进,这也使得越来越多三维动画企业在现有人工智能中进行全面探索并着力改善工作效率。例如RADiCAL Motion、Kinetix等网址已经可以帮助制作者通过智能手机的摄像头捕捉动作,将录制视频中的角色动作生成三维动画,并导出FBX等带有动作信息的文件,继而将文件导入Maya、UE等软件中,再由动画师进行进一步的角色动画制作调整。与此同时,其他通用角色动作姿势也可应用动作数据库进行动作素材提取和资源实现,例如Maya重定向等功能,可实现手足、表情等动捕内容的匹配与转换。通过预先对各类肢体动作、标志性动作、面部表情等进行动作捕捉丰富完善动捕数据库,再进行角色动画曲线的细致调整和处理,尽可能还原不同风格的三维动画角色动作表演,确保动画呈现生动且富有节奏感的效果。

四、结语

在我国三维动画产业蓬勃发展的背景下,三维动画创作中许多角色的肢体动作复杂多变,若采用传统关键帧制作方式将极大消耗时间和人力资源,因此可以积极应用动作捕捉技术,有效提升三维动画制作效率。动作捕捉技术可分为光学动作捕捉和惯性动作捕捉两种类型,在三维动画制作中应用动作捕捉技术能够获取并优化编辑三维动画数据,实现角色骨骼动画数据的平滑传递。

寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/78340.html